《丑闻》的影评10篇

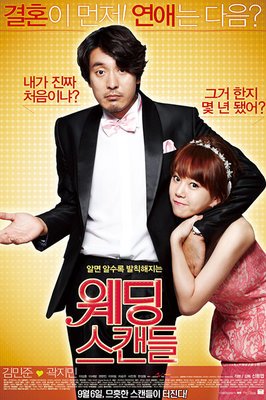

《丑闻》是一部由黑泽明执导,三船敏郎 / 李香兰 / 桂木洋子主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《丑闻》影评(一):人性的挣扎与自我拯救:媒体暴力下的自赎——黑泽明电影《丑闻》影评

片子是黑泽明早期的作品,上映与1950年。那个时候的日本尚未脱离二战的阴霾,浮躁的社会风气引发了极端事件,影片《丑闻》当属一例。整个的故事情节比较简单,知名画家与女歌手寻常交往的画面被偷拍,报纸等媒体大肆渲染,引发了一场诉讼。核心部分在于代理律师截然相反的两个态度,最终画家胜诉,挽回清白。

显然,影片的前半部分着重考量着社会机构的公众信赖程度,后一部分回归命题:基于人性的考量。媒体在商业化的年代似乎常常游离于法制的边缘,特殊的行业属性决定着报纸等媒体敢于打擦边球而不出事,法律在这一领域似乎先天性的“营养不良”。定性或者量化事件有难度,深层次的原因在与于大众心理的暗合,猎奇心理满足了媒体虚荣心,捎带饱满了一些人的银行账户。

那么,一个善于捕捉花边新闻的媒体是否是行业职责,或者说取材能否在一定程度上反映社会公信力,这是一个敏感问题。聊了这么多,似乎也不是黑泽明想要抛出的命题,他的注意力的确是在下半部分,代理律师面对诱惑的处理方式才是影片的核心。

代理律师有一个患有肺结核的女儿,生死一线。但是女孩的心灵是纯洁的,满是疮痍的身躯包裹着的是真善美,至真的追求。律师的事业不是很成功,这与他意志薄弱、原则丧失的个性不无关系。一面是巨大的压力,一面是极度的诱惑。律师挣扎的内心矛盾极了。几乎为社会树立了一个糟糕的榜样。律师女儿若有若无的鼓励的气息与居心叵测的媒体形成了对比,在法庭上面上演了较为精彩的对决。

律师女儿病死了,律师终于醒悟,承认了受贿的事实,画家胜诉。影片到这里就结束了,而我却陷入深深的困惑当中。抛开律师的职业操守不说,心中正义的砝码真的需要女儿的死来加重么。换句话说,女儿尚在,官司如何,正义是否能够得到有效的伸张和维护。信仰缺失以及拜金主义等社会病灶完全是整个社会某一阶段社会公信力下降所引起的,人们变得浮躁、虚荣,易于满足,没有进取心。日本法西斯霸道地做了一回民心的主,日本人在1950年依然沉浸在一丝隐痛当中,歪曲的心理是整个社会的精神写照。这兴许是黑泽明想要说的东西。

就影片的艺术性而言,依然是堪称出色。严谨的叙事、精彩的对话以及恰如其分的人物对比等,天皇的电影不需要票房以及某些别有用心的人来衡量,他永远是追求完美,一心向善的。

2015.2.25

《丑闻》影评(二):如果《丑闻》真的只是类型化的电影

1950年,黑泽明拍摄了里程碑的作品《罗生门》,也拍摄了一部相当简单,甚至有些平庸的《丑闻》,不知道1950年前,发生过什么。

《丑闻》的简单之处在于类型化,似乎没有黑泽明电影应有的复杂的人性的揭露、批判,或者磅礴的气势,以及厚重的历史感。我差点觉得这个有些潦草的电影是不是出自大师之手了。人物性格的简单、直白,故事情节、高潮,甚至人物内心转变的动力,都很容易猜到。

放在今天看来,被小报记者偷拍,将明星私生活放大、炒作是稀松平常之事,但是,放到50年代是日本,恐怕就不能一笑了之。战后战败的心态之下,又受到美国实质上的统治,日本社会在身份认同的模糊、价值观的摇摆、道德观的敲打,已经让很多日本人无所适从,现实社会与历史延续中的社会似乎无法自在共处。黑泽明试图将这种焦躁气氛演变成轻松的娱乐事件,一笑了之。

于是,这种类型化的趋向变成了一种明了、没有任何暧昧性的直指。他想挽救的是那些处于摇摆中的日本人,换句话说,好人依旧是好人,坏人无法拯救,只有那些尚有希望的人才值得挽救。于是,那个处于生计边缘的律师成为了挽救的对象,女儿的死成就了父亲的事业,也挽回了他的良知。

只是,过于直白的电影语言、镜头调度,尤其是《欢乐颂》让人泪流满面、百感交集的场景,均失去了黑泽明电影让人期待的诗意,多少还是有些味同嚼蜡之感。

另外,值得一提的是,李香兰在这部电影中,虽然是女主角,但是戏份很少,只是个花瓶的形象而已。不知道,到了50年代,李香兰的文化符号意义已经渐渐稀释了,还是她出征好莱坞,而无暇为日本电影效力。对日本电影不熟悉,只能继续补脑了。

《丑闻》影评(三):是上帝的残害也是神的庇护

清者自清,浊者更浊。

《金瓶梅》西门庆与潘金莲的丑闻,当可属于浊类

这非但增添了浊本身的浓厚色彩,也让旁人分辨不清。

水清则易见底,池浊望其色而想其臭,清欲使人清爽,浊却沾染上恶的习性。若论清者,自然侃侃而谈,必不会遮遮掩掩;而反观浊者,则易投机取巧,胆怯冒汗,眼神飘忽而迷离。

自然世人多有背负腐臭生活的例子,他们默默而无闻,妄图让时间淡忘一切,当然,也不排除有实际的污点而不敢面对。黑泽明要解构的便是世俗中存在的种种污点,而又无法道明的心理。每个人在内心都有一个令自己厌恶的形象,这恰好可以归结为人本身善恶的具体存在,在无高压的社会环境下,自然生态家庭和睦背景下,善几乎是人间最为耀眼的代表,古代中国所谓路不拾遗夜不闭门,是最好地反映。但是,当社会环境畸形化,逃避灵魂的肉体变得毫无拘束后,恶慢慢滋生,由小悦悦事件,老人摔倒无人敢扶等便可以窥见。畸形化有社会环境特定条件的影响,与这个体制下的恶也不无关系,执政当局的不作为,Law的牌坊化,官场的腐败化,都是恶最终得以延伸至社会的最为根本的原因。

不再过多延伸,谈回电影,除少数几部黑泽明的作品未来得及看,大多片子都仔仔细细看上了一遍以上。从我自己的观影感觉来说,不得不承认它给的很多,正如一位影评家所言“电影并不仅仅是娱乐的表象,它也可以记录历史和文明的羊皮卷”。而黑泽明反馈的历史,便是战后日本至今的成长史,艰辛沉痛哀思,在胶片中都可以有所反映。更为重要的在于他急欲告诫人们心地善良保持人性的重要性,这种告诫几乎贯穿他所有的电影。而其电影所带来的哲学反思以及文化呈现与剖析,更给电影史带来了最为丰富的第一手资料。

有人说,想了解俄国便看陀思妥耶夫斯基的小说。而同理,想了解东瀛,则看黑泽明。

《丑闻》所涉内容不多谈,对志村乔有兴趣的,可以看看他在片中的表演,个人感觉很出色,甚至盖过三船敏郎的风头。蛭田在当中的心理表现,志村乔演得惟妙惟肖。当然,李香兰在片中的歌声也着实迷人。

是一部关乎蛭虫坏蛋转变为星辰诞生的故事,当中有对金钱欲望的极细描绘,有对人性刻画的尖锐入骨,还有对生存人类的苦辣尖酸的讽刺,也告诫人们律师法庭的正义性不容忽视。

神的女儿的辞世,令他重新成为一个品德高尚的人。

《丑闻》影评(四):评论丑闻

通过黑泽明这部《丑闻》,可反映出很多日本战后的物质与精神面貌。日本人并非我们想象般那样开放,当时男女私下外出游玩且同住是为社会所耻,而当时娱乐圈以卖艺为目标,哪像现在要靠绯闻来提高自己的“知名度”。

更一层来看,由点及面,当时日本以欧美等西方大国马首是瞻,全盘西化同时,向西方表示战后日本的忏悔与称臣,电影中圣诞节那段尤为突出。

人性方面,黑泽明力图展现人崇高的一面,正义战胜邪恶。可恰恰有些地方自相矛盾,例如如果蛭田的女儿不死的话,蛭田或许为女儿筹集药费,继续作假证供;蛭田作假证供,后转污点证人时,却不被法庭以扰乱司法公正罪逮捕……

所以,上世纪50年代初的黑泽明在架构故事方面还是嫩了点,可他的拍摄技巧及演员的演技方面值得称赞。