《何处相守,何来相安》读后感摘抄

《何处相守,何来相安》是一本由谢一苇著作,九州出版社出版的平装图书,本书定价:36.00,页数:280,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《何处相守,何来相安》读后感(一):好书&&&&&&&&&&&&&&&&

本书选取中国现代十一位著名作家,以详实的材料,诗意的笔法,,讲述了他们辉煌的创作背后情感生活的另一面。在他们的情感生活中,有惊世骇俗的爱恋,也有新旧思想的冲突;有寻常岁月的厮守,也有痛苦的坚持;有爱的忠贞与缠绵,也有背叛的无奈与伤感。在时代的惊涛骇浪中,其间的分与合,爱与恨,毁与誉都因生命的张扬而显得斑斓多姿,历经岁月的淘洗而焕发出迷人的光彩。

《何处相守,何来相安》读后感(二):民国作家的“凡人俗事”

第35届香港电影金像奖获得者春夏是杀出来的一匹黑马,而她坎坷的身世本身也足够写一部文学作品或者拍成一部电影。这个人怎么会和《何处相守 何来相安》联系起来呢?这本讲述民国作家生活与爱情的书,以现代文学史上非常著名的鲁迅、郭沫若、郁达夫、徐志摩、沈从文、梁实秋、丁玲、萧红、张爱玲等作为“案例”对象,写了一本真实的作家版情感小说。

我们读过不少这些作家的小说、戏剧、散文等文学作品,甚至看过他们的作品改编的电视剧、电影,问他们笔下人物的命运遭际喟叹嘘唏,然而当我们一页页读来他们身上发生的真实故事,会发现,他们的生活本身就是一部活生生的“作品”,在爱情与婚姻生活中,他们有过狂热、沉迷甚至疯狂的举动,有的甚至付出了生命的代价,他们在抒写人物命运遭际的同时,也把自己对于生活、爱情婚姻的理解融入到作品中。

我比较钦佩这样的人,他们不仅能创作出伟大的作品,更能在实际生活中经营好自己的婚姻与生活,比如鲁迅、沈从文和梁实秋等几个作家,他们有广阔的视野、渊博的学识,但却在各种现实的考量中不得不遵守“封建礼教”,但是他们能守住自己的“道德底线”,选择被世人尊敬的婚姻与生活。然而也有一些作家,他们虽然才情横溢,但性格上有这样那样的缺失,在爱情婚姻中伤害自己伤害他人,甚至不能自拔,和普通人的状态并无二致,比如郭沫若的“无情”,萧红的“被弃”,这些作家虽然是读者中的名人,也曾风光一时,但风光背后的“凡人俗事”也是不少。

他们生活在中国一个特殊的民国时期,他们是一群走在时代前列的精英,留学海外,中西贯通,他们在某一方面或者领域引领了中国文学事业的发展,他们甚至活跃在当时社会的政治舞台上,他们或许属于不同党派政见不同人生轨迹不同,或者因为家庭性格等方面原因,走上了或幸福或悲惨的不同轨迹。作为作家他们当之无愧,但是作为普通人,他们处理“凡人俗事”的能力却高低不同。我们阅读民国作家的作品,感受文学的魅力,也同时了解他们平凡人的一面,以资借鉴。

《何处相守,何来相安》读后感(三):【书评人俱乐部】爱之于民国的才子佳人

不可否认,不少出色作家们的作品经常会受到自身所处的环境,生活背景和情感精神方面的影响。无论是题材的创作,又或者是人物角色的构思,还或者是作品自身内涵的映射都可以从某个角度折射出作家本人的某些经历和感触。

纵观中国的各个时期,民国无疑是一个既动荡却又孕育出不少杰出作家的年代。尽管“斯人虽已去”,但是他们的作品,他们的爱情故事依旧耐人寻觅和揣度。围绕着民国作家们的故事,一部揭开关于他们情感故事的书册《何处相守,何来相安》着实出彩地为呈上了生动的画卷,满足着我们一众充满好奇心的读者阅读需求。

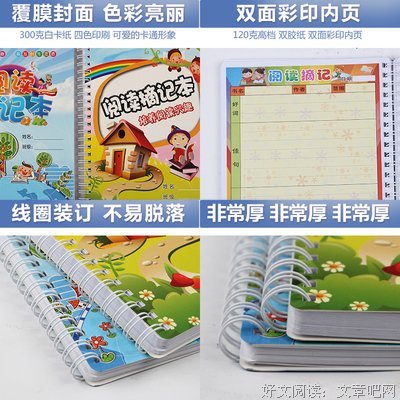

朴素的封面,一如民国的那股清新的味道,扑面而来!随后的目录,更是让我们抢先一睹民国作家们的爱情篇章。鲁迅,郭沫若,郁达夫,徐志摩,沈从文,梁实秋----一众我们熟知的名人名字就此出现在我们。跟随着本书的指引,我们也共同踏步上了这段追溯往昔爱情的追溯之旅。由着爱情,我们不仅仅深入到了这些名人的人生篇章;由着爱情,我们更感受着这些知名作家们创作作品的灵感源泉;由着爱情,我们更可以深切地感悟着什么样的情感铸就着什么样的创作------通篇的阅读,我还是比较喜欢这本书的内容编排设计。全书以每个民国作家为章节展开,更将他们的情感经历以时间为顺序,以情感中的另一半为切入点,逐一展开。读者不仅仅可以从纵向的角度去揣摩这位名人的人生爱情经历;读者有时候同样也可以同步地横向比较这位名人与不同对象间的情感关联。横纵两大剖析面的双管齐下,无疑我们可以领略到的是一个更加立体的,全方位的人物情感话题。客观而言,书中有些名人和他们的爱情伴侣故事我们以前也有所耳闻。不过经过本书的串联创作,我个人觉得阅读的过程中更品读出了别样的味道。全书在用文字表述的同时,更穿插入那些珍贵的历史照片。图文并茂的分享更增添了阅读的生动性。

作为一个人,本身就会存在着复杂的思想和情感。作为一名民国的作家,他们激流于本就动荡不安的时局更是有着不同于常人的情怀和感情。《何处相守,何来相安:民国作家的生活与爱情》无疑牢牢地搜寻着那些名人们的过往故事,细细叙说着关于他们的人生和爱情。而书外的读者则由此及彼地满足阅读好奇心的同时,更走入这些作家的人生深处。感受他们的情感,感受他们的生活,感受他们的创作来源。这未尝不是一次相当有趣的阅读经历。

《何处相守,何来相安》读后感(四):【书评人俱乐部】一本尊重历史事实的民国婚恋传记

诚如目录里看到的那样,这里写了鲁迅、郭沫若、郁达夫、徐志摩、沈从文、梁实秋、梁宗岱、曹禺、萧红、张爱玲的爱情。凭借我往昔的阅读经验,有关这些位民国作家的作品我是都涉略过的,尤其是鲁迅与郁达夫。对他们的个人经历最熟悉的是郁达夫,翻开这本书来看,正好有了一定的检验根据。

读来没感到有什么问题,反而可以看出本书作者对其作家本人的经历掌握的资料很充分,所以书写的内容与事实基本上没有什么出入,一切都有据可查。但是由于我阅读过这些内容,所以倒也看不出什么充满新意的内容,这些更像是对真实材料的重新组合。

所以写得比较客观,与同时期其他写作者相比,写民国人物的爱情故事很不同,这里作者发挥个人感想的时候很少,不去妄加评论他们的情感生活,只是铺陈事实,甚至写法也很平铺直叙。这么说起来好像个人创造的东西不多,与那些炒作性的写法相比似乎有些缺少趣味性,然而我对其却是褒扬的。

不像现在的有些作者,只是一味的抒情,要人通篇找不到这人物的经历。所以这本很难得。其实说白了,为了迎合图书阅读市场,有的作家并不大量的寻找史料来看,没有内容怎么办,只能无病呻吟了,没有根据地填充一些与事实正好相反的结论。

最后,我再说一点,根据所看资料不同,在这里补充一下。郁达夫与王映霞结婚后,郁达夫回了富阳与他的第一任妻子孙荃同居,但这个问题在孙荃那边是说,两个人一个楼上,一个楼下,如果按照孙荃的说法不是属实,也可算是当事人的一个声音,应当写得更加全面一些。除此还有王映霞披露出来的郁达夫到新加坡后与玉娇,还有李筱英二位女子的恋情,都是在同王映霞出现裂痕时与她们私好。当然这只算是有关当事人的资料,并无我的个人观点。

补充说明:这本书在排版上有一定问题,编辑主动联系到我,沟通后,对她的负责任的态度表示肯定。如果后续可以印发,希望这本书的错误可以得到有效的修正。

lt;图片1>

《何处相守,何来相安》读后感(五):民国里的“小脚”和“释放”°

——评《何处相守 何来相安》

文/蓦烟如雪

对于民国的“艳史”,我是看了不少,尤其是徐志摩,有的人说,民国是最自由的年代,但民国并没有全然的释放,我为何称为是民国里的“小脚”,因为那些“小脚”都是三人行里的封建牺牲品,她们之间有的脱胎换骨,有的如奴一生,甚至还有被抛弃。

想想,这哪里是自由?

更者,我看过好多版本的民国书籍,但发现,很多男性视角多有个人情绪,女性文笔多怜悯之色,往往这多少有些诟病,而今天看到的这本《何处相守,何来相安》中,也有一定的存在,尤其是在写郭沫若的一篇上。

这本书讲述了十一个民国代表性作家,从他们的出生直至死亡都一次概述,作者在每篇篇尾都有放置讲述人的生平年表,这点上,可以比较完整性的看待一个作者的人生,但一本书,去浓缩一个人,本来就不是一件容易的事,何况,这些人中,多数是争议的,如如鲁迅、郭沫若、郁达夫、徐志摩、张爱玲等等。

这本书看书讲述了民国故事,却反衬了那个时代的悲凉,比如鲁迅的原配朱安、比如郭沫若的发妻张琼华,甚至是郁达夫母亲送给儿子的“礼物”——孙荃。说来,她们都是“礼物”性的存在,有生命、有思想、有人格,但多少因为旧思想的捆缚,让她们变得呆板,甚至僵化的劳工,她们不敢怒不敢言,一个没法释放的小脚是被嫌弃的,一个没有交流的婚姻是悲哀的,所以她们在这些作家的婚姻里,充当了炮灰。鲁迅说,“也只好陪着做一世的牺牲,完结了四千年的旧账”,郭沫若说,“可怜你只能在我家中做一世的客,我也不能解救你……”,好话坏话那些留下的文字都说尽了,他们无法改变僵局,也无法理顺这些复杂的纠葛,只能带着这似报复又不似报复的婚姻,继续逍遥。

当然,这么说有些不公平,毕竟这些名人还是需要第二春,比如照料了鲁迅最后十年的许广平,比如与郭沫若共患难四十年的于立群,还有梁实秋晚年出现的韩菁清都是如此,我喜欢民国是五四时的觉醒,是新中国起步的重头,但绝不是这样敷衍了事的爱情。

很多人都说,郭沫若是民国第一渣。可在这本书里,作者却还是比较轻描淡写,他和安娜的爱情在当年确实轰轰烈烈,但是最后始乱终弃的人——是郭,与他人结秦晋之好的也是他,安娜的不幸是爱上了郭沫若,甚至郭沫若与安娜在一块的时候,还拈花惹草,尤其她一个人带着孩子回到中国时,他的绝情,也是让人可恨的。

说来,我也是带有个人情绪在看书的人,对郭沫若是这样,对胡兰成、徐志摩也是如此。

郭沫若个人在历史上太溜须拍马,而胡兰成和徐志摩都是太过薄情的代表,不要太理想化去看待文人,郁达夫虽然能写出《沉沦》,但也能幼稚,勉强书里,我还是比较喜欢沈从文和梁实秋。

鲁迅对朱安太冷,郭沫若对安娜太绝,徐志摩对张幼仪也是如此,萧红的人生太多舛,近年都太频繁,也无需我多言语。

看完这本书,我反而觉得,民国于之现代。

还是现代好那么一点,于爱情自由,于婚姻也自由。

筱筱

《何处相守,何来相安》读后感(六):有才有情有爱

自古才子多风流。有才的人不屑追逐名利、不拘泥于油盐酱醋,或许在他们的精神世界里,有更多更重要的东西值得去体验和付出,他们的情感也是特别丰富的。

《何处相守,何来相安》说的就是民国时期的那些中国才人们的爱情生活故事。男有鲁迅、郭沫若、郁达夫、徐志摩、沈从文、梁秋实、梁宗岱、曹禺,女有丁玲、萧红、张爱玲,每一位都极具才气,也都曾名声大噪。特定的历史大环境下,他们以自己独特的人格魅力和横溢的才情而享誉海内外。然而他们的爱情故事,有悲欢离合,喜怒哀乐,与平常人家有相似也有不同,因为他们特别的才华而使得他们的爱情、生活倍受世人关注,也因为他们的倜傥才情,而在外人眼里,仿佛他们的爱情显得与众不同、富有戏剧性。

鲁迅,人人皆知,他与许广平携手共艰危,如果说伟大的男人背后都有一个默默支持他的女人,那么无疑,许广平是那个在鲁迅背后给予他支持的女子,他们相识十年,风雨同舟,患难与共。但是这位与鲁迅有着共同理想的女子,却也是鲁迅元配婚姻的插足者,虽然鲁迅对结发朱安没有爱情,但是从世俗的眼光看,他依然不是一个从一而终的人,这样的抛原配而另觅真爱的才人,在当时并不少见,鲁迅算是其中之一,郭沫若、郁达夫,亦是如此,对他们来说,可能原配只是迫于父母之命无奈娶之,却不曾想过要相守终身。说他们有才有情有爱,却不是对于原配而发的。

而真正叫感动的却是这些原配们,她们并非是不通情达理的粗俗农妇,在那个时代,不论是朱安、还是张琼华,亦或是孙荃,她们也都还是有思想的女子,只是在当时那种封建的社会中,她们不能如新时代的女子一样可以有决定权,然而我们从她们的故事里,还是能读到她们的大度与心酸,当她们面对丈夫的“背叛”,却依然坚守家庭的岗位,持家孝老养幼。读到郭沫若的结发张琼华在郭沫若带着新妻于立群和孩子回家奔丧时,将自己居住多年的婚房让给郭沫若和于立群,并将孩子视如己出,如此的胸怀,怎不是胜过许多的男子?真正有情有爱的还是这些原配们,孤老一世,虔诚一生,坚守一辈子。

这些才子的原配们,是传统的中国女性。与她们不同的是她们的夫后找的那些妻,与她们更不同的是同在民国的那些女才人们。丁玲、萧红、张爱玲,都可以称得上是当时的另类。她们有才气,也敢爱敢恨。她们的爱情故事也曾被顶到风口浪尖上被人说道。在惊涛骇浪的时代里,她们坎坷的人生经历,遮掩不了她们的才华,几十年后,她们的那些文学创作依然被世人津津乐道,爱不释卷。只是这些文学作品的背后因为增添了她们的爱情故事与生活经历而显是更有滋有味,历经岁月淘洗焕发迷人光彩。

有才有情有爱,每一个人的故事耐人寻味,每一位作家的作品,有机会都要找来完整地读读。

文/ashley

书评原创,转载刊用请豆邮联系~

《何处相守,何来相安》读后感(七):是爱情,还是束缚?

改革春风吹满地,自从孙中山建立了民国,建立了党,这个时期便被人称为最自由的年代。女性也似乎迎来自己的自由时代,但看似思想自由,实则封建保守的民国却仍传下包办婚姻、包小脚这样的陋习。这样的旧时代女性要么被接纳,要么有名无实,被诟病,被抛弃。在无爱的婚姻下还得无怨无悔如佣人一般照顾夫家的家人,把所有的复杂滋味一个人藏在心头,在度日如年守着丈夫的相片或画像在厢房里过一生。就似如蜗牛一般孜孜不倦得向上爬的朱安,最终还是难遭被抛弃的命运,在那样的年代里,一针一线的守着心底最后的希望也破灭,被包裹的小脚一个人走不了漫漫人生路,被传统礼教与周围环境所熏炙下的逆来顺受的性格与生为“夫家人”,死为“夫家鬼”的脑筋亦无反抗旧式婚姻的底气和勇气。

这样的事,算作束缚吧,直到终死,才终于可以摆脱。

这本书讲述了十一位民国作家的生活与爱情。从出生直至死亡,甚至名字的寓意,对于婚姻的态度,伴侣对其的态度都有概括。篇末的每位作家生平年表上都对其有个梳理性的总结,可以简单看看。但一本书,对其人物的态度会在不知不觉间反映其作者的个人情绪,就像一位朋友所说,男性视角多有个人情绪,女性文笔多带怜悯之色。

记得曾看着外婆洗脚,她把鞋子慢慢刨开,把袜子细细剥开,我才看见一双变形的小脚浸在热水中,当时还幼小的我好奇地问道:“外婆,你的脚为什么这么奇怪呀?”她无奈地笑了,回答道:“包的小脚。”当时的我只想着一个问题:把脚包成这样那该多疼呀?

直到现在这个问题一直回响在我心底,构成长长远远的疑问,近来我看到网上一个写着关于包小脚的过程,需用布缠得变形,再用一些化学原料(具体是什么我不记得了)与热水相融,让脚缠成独特的形状,过几月再拆布防止感染,继续换新布。

再来谈谈书中所说的包办婚姻,鲁迅的夫人朱安,郭沫若的原配张琼华,甚至孙荃,张幼仪,都是被他们当作是父母所赠的礼物。但是人不是东西,人是有思想有生命的啊。造物主为何让这些旧时代女性遭受这样的命运呢?在当时的那个年代为何还兴包办婚姻?许是为了有个照顾自己晚年生活似女儿或佣人的人吧,又或许是为了找个逆来顺受的媳妇管住自己的儿子?但这样只是又徒然平添一个悲剧罢了。这些女性要么在旧时代里个性被抹杀,要么就是为奴为仆,终日忙碌不见天日。

这样的事,可以被称作爱情么?

要让一个人完全属于自己,除非完全打动她的心。但在当时除了这个办法可以办得让一个人完全陌生的人属于自己,还有封建的礼教和保守的世俗。陆小曼与徐志摩的婚姻至今都惹人纷纭,那么为徐志摩生下孩子却惨遭被离婚一句怨言不曾有的张幼仪,可曾还有人记得她?

印象深刻的一个反而是书中的沈从文,觉得他愈发可爱,为了一个人写了一生的情书。这样的感情在当时的民国可不常见。被一个人甘心束缚着,则是因为爱情。

令我印象深刻的是另一个女子,许广平,鲁迅死后,终其一生,未曾再嫁。临死之前还对儿子海婴说道:“我这一生对得起党,对得起你父亲么?”不知她的一生是因为爱情甘愿被束缚?还是因为别的才被束缚?那又幸福么?

《何处相守,何来相安》读后感(八):他们和她们

有人说一个成功男人的背后总有一个为他默默奉献的女人。可是当看完了这些民国作家的生活与爱情的时候,我不禁的愤怒了。这哪里是一个男人和一个女人的故事,这简直就是打着解放思想,进行的另类模样的三妻四妾。不管是郭沫若还是郁达夫,徐志摩又或者是曹禺,每个人至少都有过三个正儿八经的女人。当然不正经的(没结婚)的不知道还有几个。说是文人天性风流,还觉得有些侮辱文人这两个字,尤其是郭沫若,结婚后因为自己的不检行为而染上了性病,同时传染给了妻子安娜,真是让人瞠目结舌、无语到了极点。他们都是在民国时间非常有名的作家,也是在解放之后身居高位之人。他们的很多作品甚至入选为中学的语文课本。看了这本《何处相守,何来相安》我才知道,有些人只能将其作品和本身分开来看,作品的好坏和其本身并无直接关系,而他们爱情或者生活的好坏,且以人无完人来看吧。

他们是民国有名的文人、作家,而她们,是他们的第一任妻子,也是封建包办婚姻的产物,不为他们所喜。他们的愈加风光,而就显得她们愈加可悲。一世贞姑,一世的客说的就是她们。比如鲁迅的妻子朱安,再比如郭沫若的妻子张琼华。当他们都成为人们口中的才子文人时,谁还记得那一生都不得宠爱,孤苦的她们呢。鲁迅说:爱情是什么东西?我也不知道。中国的男女大抵一对或一群——一男多女地住着,不知道有谁知道。这句话大抵就可以概括了本书中他们的人生了。首先是包办婚姻无可奈何,接受或者不接受,再者是遇到心爱之人结为夫妻,然后就是各种动荡不安分离。有人守住了本性,有人却再次成家。于是后者就有了第三任妻子,又或者其他的“红颜知己”。可是他们的结发妻子呢?很少或者享受到过丈夫的温暖,大多甚至结婚后见都没有见过,书信都不曾有过。书中并没有用太多的篇幅去说第一任妻子,但是我知道短短的几页纸,就是作为她们的一生。看着她们的故事,不由的会想到另一类相似的人群,叫做:徽商。传说中的徽商是一群很会做生意的人,他们年少出门后很多年后才会回来。动乱年代信息不便,作为他们的妻子,也就是留下来的女人,好些就这样的莫名的成为了寡妇,一生一次嫁人,死后立下了牌坊。虽说这些女人也很可怜,但是好歹有个盼头,又或者有孩子在身边。可是文人们的发妻呢?她们没有盼头,却依旧要承担妻子的责任和义务,照顾老人,收拾家务。她们没有相守,也没有相安,她们一世匆匆,像一个过客般的被绑缚的死死的。而他们,打着解放思想,或者真爱的旗帜,做着家里红旗不倒,外面彩旗飘飘的事。

不知道怎么起形容这样的大家们,因为作者不偏不倚的写出了每个作家的生活与爱情。这些就是他们真真一生过的日子。有才华,有激情,有动荡,终善终。他们今生遇见了太多,而她们却收获了太少。而那个造成的时代,就叫民国。

《何处相守,何来相安》读后感(九):【书评人俱乐部】大作家的爱恨情仇

人都是有七情六欲的,只要活着,都会想要去爱和被爱。记得以前看过许多书里都说过“文人多情”,现在看了《何处相守,何来相安——民国作家的生活与爱情》这本书,就觉得“文人多情”这话真是没说错。书里讲述了十一位民国时期的大作家的爱情和婚姻故事。

我知道每个人对感情的要求不同,所以不能以自己的要求去看待别人的感情。我讨厌对感情不忠诚的人,不管是何种原因还是有何苦衷,都不能成为不忠于对方的理由。这本《何处相守,何来相安——民国作家的生活与爱情》书里讲的十一位作家都有几位恋人和配偶,对于他(她)们的感情我没有资格去评论什么,我就只谈谈我看了这本书的感受。

鲁迅与朱安的婚姻虽然令人垂怜,但对朱安身后事的处置我为朱安感到不值,也对处置这件事的人感到失望。书中写道:“朱安的墓地设在西直门外保福寺一处私地,没有墓碑,没有行状。”这对于朱安来说应该是想不到也不希望的吧,毕竟她曾经想过:“有了海婴,将来自己死后,有海婴给她烧纸,送庚饭,送寒衣,阎王也不会认为她是孤魂野鬼,罚她下地狱。”由此可见她对自己的身后事是非常关心的,这也是中国人一直以来的想法,更何况,没有墓碑,没有行状,连朱家后人想来拜祭朱安只怕也难找到地方吧,这样如果朱安在地下有知,不知能不能心安呢?

同样是对父母强加给的婚姻不满,但郭沫若和家人对张琼华的做法就令我赞同。书中这样写道:“虽然郭沫若对她没有爱情,但却充满着感激之情。因此,当着父亲和家人的面,郭沫若对张琼华一躬到底。据说郭沫若这一行为,给一生苍凉的张琼华很大的安慰。”是啊,再怎么不喜欢、不愿意,但张琼华作为郭家的儿媳妇尽到了自己为人媳的一切本分,没有功劳却也有苦劳吧,这一点是怎么也不能抹杀掉的,也是应该尊重和敬佩的。郭沫若的女儿后来也尊敬张琼华:“当庶英、平英拉着张琼华的双手,贴在她身旁呼喊着‘妈妈、妈妈’时,张琼华先是一楞,后来知晓是郭沫若的两个女儿在呼喊她,顿时双眼模糊,泣不成声。”我觉得张琼华是值得受到“妈妈”这个称呼的,也说明郭家后人并没有忘记张琼华对郭家所付出的一切。张琼华最后活到九十岁,我想她的晚年应该是幸福和知足的,所以才能这么长寿的。

自古以来,中国男人就奉行“三妻四妾”的行为,到民国以自由即心灵的自由寻找着所谓的真爱,这些人是不是还忘记了一个词“责任”呢?既然选择了某个女人,就产生了一种对她的责任,特别是在以前那个“在家从父,出嫁从夫,夫死从子”的时代,在女人以男人为天的时候男人却担当不起自己作为男人应尽的责任,并且还要找借口为自己洗刷罪名,受伤害的总是女人。所以我只能对《何处相守,何来相安——民国作家的生活与爱情》里的那些受到伤害的女性深表同情,当然不包括那些伤害别人或自己不自尊自爱的女性。不管是否有爱,既然选择在一起了,就该承担起自己那份责任,不论是男人还是女人,这是做人最起码该有的本分和良知,这是我的个人认为。

《何处相守,何来相安》读后感(十):别离何处有归期 —读《何处相守 何来相安:民国作家的生活和爱情》

雾霾好像这几天离开了哈尔滨,也不知道还会不会来了,最好来了就被冻住,永不解冻,像小侄子常常说的用印给它封住。早晨刚刚坐到办公桌前,茶还没喝到口里,哥哥就进来递给我一本书说:“写个书评。”然后转身回他房间了。我一时没太反应过来,眼光落到书的作者上:“谢一苇。”这是谁啊?不认识啊!最近确实写了几篇书评,但都是书友的书啊!这人?翻开书看到了作者简介:“谢一苇,原名谢保杰,师从钱理群教授。”啊,原来是哥哥的一位北京书友!那么今天的时间就交给这本《何处相守,何来相安:民国作家的生活和爱情》。这个书名让我想起那首歌“青衫隐”的歌词:“掩木门 月冷回旧地

凝眸处 寒烟衰草萋

一口烟霞烈火 饮不尽

灼热满喉哪段回忆

暮云低 朔风卷酒旗

交错的 今时或往昔

琴音声声若泣 晚风急

残月看尽多少别离

望雪落千里 将青衫隐去

隔天涯 不盼有相见期

酌酒独饮 再剑舞风起

空阶雨 多少成追忆

乱云飞 青锋三尺义

杜鹃醉 傲骨隐青衣

不过一眼望去 相思意

眉间心上无力回避

谁低语 千里故人稀

谁挑眉 未悔平生意

桃花笑尽春风 再难觅

何处相守何来相聚

望雪落千里 将青衫隐去

隔天涯 不盼有相见期

再把酒凭祭 一醉问天地

黄泉远 孤魂又何依

望雪落千里 将青衫隐去

隔天涯 不盼有相见期

策马故里 何处是往昔

杯空停 落梅如雪砌

枉梦痕依稀 任尘世来去

知几许 多情自伤己

三两声 零乱不成曲

拾寒阶 苔滑任尘积

不如不如归去 子规啼

参商永离何时归期”

一边翻书,一边哼唱着这首歌,当看到张爱玲那一篇时停住了:“那处洋房的草坪上懒洋洋地躺在藤椅上的中年男子。”看到这句文字,我就知道是在描述胡兰成。本篇既写了张爱玲与胡兰成那段低到尘埃里的爱恋,也写了1952年以后张爱玲出国与赖亚的异国情缘。文章后面还附有张爱玲的生平年表。此篇对于了解这位传奇女作家的脉络有一定的帮助。写到这想起了以前看到的傅雷评张爱玲的《倾城之恋》,那句“华彩胜过骨干……”,仔细想想文学作品里的人物如书法欧体里的一个个笔画,如果那一笔写错,整个结构就散了!傅雷说“才华最爱出卖人……不过如一杯沏过几次开水的龙井,味道淡了些。即使如此,也嫌太奢侈,太浪费了。”傅雷曾对张爱玲的文章一篇篇的评下去,我也跟着重新看那些曾经读过多遍的作品,感慨傅雷的严谨,睿智,博学。今又看到谢一苇写张爱玲的那些真实的故事,似乎那些曾经的人和事又重活了一次。想着茶水润湿的那些岁月,许是别离的泪花晕开了愁绪,终将逝去的今世,有太多的寄托来生,留恋不舍的不过是片刻的温暖,就如同一眼瞬间就过了这一生的情结,想起常被人提起的入世与出世之说,那么这本书里的人不知当年可有出世的心境!