《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》读后感摘抄

《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》是一本由潘伯鹰 著 谭徐锋 编著作,北京师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:79.00元,页数:350,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》读后感(一):整理前言选

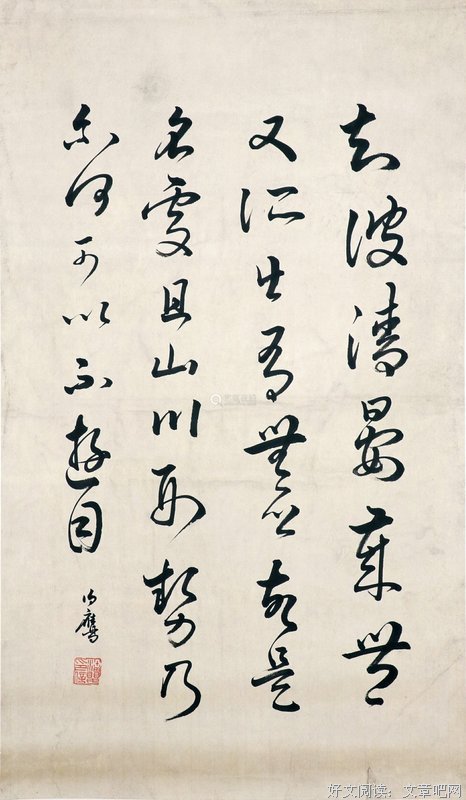

坊间所传播的潘氏书论往往比较零散,并未得到系统整理,为方便书法爱好者全面了解潘伯鹰的书学见解,现特将《中国书法简论》与相关书论进行认真校勘,合为一编,分为上、下两部。上部收入《中国书法简论》,下部收入其书学随笔,上、下部少数内容有所重复,但作者重心有所不同,故一并收录,未作删节。此外,还精心遴选了两百帧左右的珍贵书法遗存,以便读者更加愉悦地进入潘伯鹰的书学世界,进而对于博大精深的中国书法有更深入的领会。

《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》读后感(二):P034关于执笔存疑有三

P34第三段

这是执笔的正确方法。最后再叮嘱一句,这是“执”笔的方法。手指的任务是执笔,除了“执”意外,并无其他任务。换句话说,指头执了笔不许乱转。存疑一:“这是‘执笔’的正确方法”之“正确方法”。执笔无定,当为“正确方法之一”,非绝对。执笔的方法,在书写姿势不同时,应针对姿势进行调整。五字执笔法的腕平掌立,是桌椅普及后,高度适中的情况下,人坐在椅子上在桌子上写字的“正确方法”之一。

其二,针对单字大小,执笔方法也可针对调整。捉管高低一事,低时书写范围小,高时书写范围大,简单的力矩原理。

存疑二:王羲之夺笔之典故,为讹传,假的。执笔讲究自然放松,不可紧张。但作者居然跟进了这个讹传,说“按照上面的方法执笔(五字执笔法),想要夺去,却也是不容易的”

存疑三:“指头执了笔不许乱转”,未界定何为“乱”。执笔时,须能用大指灵活轻松搓捻笔杆,以便书写时按需转动毛笔,或调节中侧,或绞转保持。

《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》读后感(三):才气纵横潘伯鹰——整理前言

潘伯鹰(1905—1966),安徽怀宁人。原名式,字伯鹰,后以字行, 号凫公、有发翁、却曲翁,别署孤云。中国近代著名书法家、诗人、小说家。除书法作品与书论外,尚著有小说《人海微澜》《隐刑》《强魂》《稚莹》《残羽》和《蹇安五记》,并编有《南北朝文选》《黄庭坚诗选》,有诗集《玄隐庐诗》存世。

作为学养丰厚、举世公认的书法大家,潘伯鹰被誉为“二王书风的积 极追慕者”,其书法采魏碑雄浑气象,还师法褚遂良“取其绰约,而舍其妩媚”(谢稚柳语),融会贯通,受到了时人尤其是书法界的高度赞赏。 潘伯鹰早年师从吴北江习古文,效东汉张伯英(张芝)而曾取名“伯英”,其中既有他尚友古人的追求,亦寄托着其内心之冷峻,颇有侠义之气。后又长期担任著名学者章士钊的助手,章氏还将义女许配与他,章、潘二人长期诗文唱和,形成一段文坛佳话。

潘伯鹰早年习书法,博采众长,先是喜欢东坡字,16岁改临隶书, 20岁习褚遂良《倪宽赞》,30岁习黄山谷《青源山诗》之摩崖大字,奠定了坚实的书法根基。潘氏纵横艺文两界,与沈尹默(1883—1971)亦师亦友,抗日战争时期流寓陪都重庆,相继发起成立饮河社、中国书学研究会。 在沈氏影响下,潘伯鹰上追二王,取法晋唐,进而书艺突飞猛进。 正是由于潘氏涉猎极广,加之天资卓荦,其得力于王羲之、褚遂良、赵孟頫甚多。即用笔刚毅凝重,妙在巧拙互用,小楷有清婉宏宽气,正书大楷有北碑雄浑气。后来,其书学主张正草并进,碑帖兼学,以为这样可以相互得到补益,而最高境地当于字外求之。

1949年之后,潘氏成为声誉卓著的书画文物鉴赏家,人称其“书法第 一,诗第二,文第三,小说第四,鉴赏第五”。作为诸艺精通的多面手, 他往来无白丁,甚至在其私人书室“隋经堂”留言:“不读五千卷书,不得入此室!”这里一时成为饱学之士的会聚之所,其交游极为广泛,而眼界之高,更是迥异时流。

1961年,潘氏与沈尹默发起成立了新中国第一个书法协会——上海中国书法篆刻研究会。同时,潘氏书法渐趋妙境,著有《中国的书法》《中国书法简论》,一时盛名远播。潘、沈二人曾各写楷书字帖,以作中小学生的临摹范本,以流风余韵,影响到当今上海书坛。

作为学艺俱精的大师,潘伯鹰强调学书既要勤练,更要求索“字外精神”,其书学见解发人深省,《中国的书法》《中国书法简论》二书,被书法爱好者奉为经典。潘氏认为:“对于一个专精于某种艺术的人说,他看世间一切事物,都会联想到他所专精的那一件事上去。由于他的用志不纷,他能够在许多表面上不相干的事物中,在某种程度或某种角度上,发现与他所专精的一事之间的共同点。这一共同点,在别人正是毫无感觉的;而在他,却恰好‘触了电’”。窃以为,这无疑堪称他作为一个书者的夫子自道。

潘氏书论文字清新,叙事简洁,以自身学书经历,为初学者娓娓道来,引人入胜。难能可贵的是,作者在叙述历代书家之时,对于当时的社会文化背景有扼要交待,对于书家人格尤其重视,其深入浅出的表述,无疑可以给书法爱好者尤其是少年以品格的砥砺,这是不少故作高深的书论所不及的。

坊间所传播的潘氏书论往往比较零散,并未得到系统整理,为方便书法爱好者全面了解潘伯鹰的书学见解,现特将《中国书法简论》与相关书论进行认真校勘,合为一编,分为上、下两部。上部收入《中国书法简论》,下部收入其书学随笔,上、下部少数内容有所重复,但作者重心有所不同,故一并收录,未作删节。此外,还精心遴选了两百帧左右的珍贵书法遗存,以便读者更加愉悦地进入潘伯鹰的书学世界,进而对于博大精深的中国书法有更深入的领会。

此书的收集整理得到了谢稚柳翁哲嗣谢定伟先生的指点,编辑工作则得到了同事卫兵兄和贾理智兄的鼎力支持,特此致谢。不足之处,请各位读者不吝指正。

谭徐锋

2018年4月15日初稿

4月26日凌晨改定于北京观海楼

《潘伯鹰谈书法(全彩插图版)》读后感(四):李洪智 | 《潘伯鹰谈书法》极为严谨,书法家著作亦有学者之风范视野

潘伯鹰生于1898年,安徽怀宁人氏,早年师从桐城吴闿生学习经史文词,在文学上颇有造诣。最开始,潘伯鹰并非以书法见长,而是以创作古典小说《人海微澜》而声名鹊起。吴宓对这本小说就很推崇,他主编《大公报》文学副刊时,曾盛赞《人海微澜》。除此之外,潘伯鹰所著的古典小说还有七八部,发表的散文和书评更是不可胜数。

很多年前,我曾读过潘伯鹰先生的一本小册子,也就是这本《潘伯鹰谈书法》的上半部分——《中国书法简论》,它可以被视为潘伯鹰书论中的一个代表作。但实话说,我当年读得比较走马观花。不同的时候读书,感受可能会大不一样,这与读书的目的也有关系。以前读《中国书法简论》,我最主要的目的是看它是否能指导我的实践。在这一点上,我当时觉得它与自己的关系不大,倒是沈尹默先生的《执笔五字法》给我留下了深刻的印象。和潘伯鹰不同,沈先生会在书里谈论一些具体的方法,比方说“笔笔中锋”。

然而,最近重新翻开《潘伯鹰谈书法》,我却是边读边笑、边读边感叹。活到了快五十岁,有了一些人生阅历,再读这本书,会觉得潘伯鹰先生这个人似乎已经活生生站在了我的面前。同时也深感惋惜——这样一个在精神上有高标准,同时又能在艺术上达到如此深造诣的人,却没能享有高寿,仅61岁就辞世了。

我更感到惋惜的是,在《中国书法简论》一书中,潘伯鹰先生屡次提到,有很多问题,“不是我这一本小书能够说清楚的”——并不是他没有能力说清楚,而是一本小书的容量的确不足以说清楚。所以,我感到遗憾:假如潘伯鹰先生能够享有高寿,我们是不是就能看到更丰富、更精彩的内容了呢?

读潘伯鹰先生写的书法之书,我却想说说他的学者风范。

他有一点儿桀骜不驯,同时还有一点自负,对自己的才学非常自信。在书里,他写道:“我们知道,越是关于教初学的书,越需要谨慎正确。所以我不敢写,为的是自己所知甚少,怕的是万一有错。”这里他说不想写,但后来还是忍不住写了,原因是他觉得有一些东西需要告诉初学者,以免他们将来走弯路。这些曾经我以为和自己没多大关系的内容,如今读起来,觉得意义非常重大,尤其是他还表现得如此谦虚——我认为这首先是一种学者的品格。

我想谈的第二点是学者的视野。《中国书法简论》里除了书法本体的内容外,还涉及到了文字学。传统文字学的专家们,往往对已经实现了的字形感兴趣,却对实现的过程不甚关心。其实书写本身,对文字的形成非常重要,字体应当成为一门独立的学问。我们北师大的王宁教授,正式把汉字字体的研究纳入到了文字学的范畴,这是开天辟地的事情。重读潘伯鹰先生的《中国书法简论》,我发现潘先生竟早有这样的看法。他说:“中国文字如何发生,如何嬗变,是中国文字学上的问题,应该由文字学家去叙述讨论,而不宜由这样一本谈如何写字的小书去谈。”

这句话体现出了他的学者视野,逻辑层次非常清晰。至少说明在理论上,他能把它们分割清楚。即使是今天的文字学家,也有很多人无此认识。以草书为例,草书字体是怎么形成的?它对汉字正体产生了什么影响?这些都是文字学研究的范畴,而非书法。不过,到了后面,潘先生还是谈了,谈的都是“汉字字体学”的内容。这点让我很佩服,虽然潘伯鹰先生以书法知名于世,其实他“书外的功夫”相当深厚——这是我在二十多岁还察觉不出的好。

我想谈的第三点是学者的思维。一言以蔽之,就是虽然他这个人比较孤傲,行文表述却周全而严密,用今天的话来说就是爱惜自己的羽毛,生怕别人在自己的文章或句子中挑出毛病。以写书法本体的这部分内容为例,潘伯鹰先生分别谈了“用笔”和“结构”。搞书法的人都知道,用笔和结构的关系密不可分。潘伯鹰先生说:我知道这一点,但是为了行文的方便,我必须把它们分开说,但不等于说这两者是可以分开的。表述相当周严。

我们在生活中经常能看到一些人品、艺品都很高的人,却寂寂无闻,这要怎么办呢?潘先生在书里回答得也很有意思,很周严。他说:“但如若没有一个真知的欣赏者,这却不容易被了解的。如若长此不被了解,等于这个书家被湮没了一样。然而一旦他们被了解了,他们就立刻活在欣赏者的心目之中了。”

记得在旧版《中国书法简论》中有一张图片,图片上是书法家沈尹默先生。潘伯鹰先生与沈尹默先生都推崇“五字执笔法”,他在图下方注明:“请注意,沈先生现在并未写字。他是在写字中间的休息状态中。因此,他在这个阶段中不需再用执笔法的方法去拿笔。恐读者误会,特加几句说明。”——这就是潘伯鹰,学者的思维极为严谨。我想,也正是由于以上的这些原因,这本小册子一再地出版。

“博观而约取”这句话并不是我的首创,潘伯鹰先生在书中已有表述,意思是“眼要泛滥,手要谨慎”——要多读、多看、多研究;要下笔严谨。在我心里,潘伯鹰先生的书论亦是如此。(图片由出版社提供)