中国人口发展史读后感摘抄

《中国人口发展史》是一本由葛剑雄著作,四川人民出版社出版的精装图书,本书定价:89元,页数:2020-5,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国人口发展史》读后感(一):1990年的书。2020年再版,可惜还删掉了一下地图附图。遗憾

原版附有多幅地图,考虑到小比例尺的地图显示疆界、人口分布和密度时很难精确,而如采用大比例尺地图又会增加印制装订的困难,此版未子保留。只能请读者阅《中国历史地图集》(谭其骧主编,中国地图出版社出版)中的相关地图和《中华人民共和国国家历史地图集》第一册(中国地图出版社、中国社会科学出版社2012年出版)中的《人口图组》(葛剑雄、奚国金主编)。

《中国人口发展史》读后感(二):【共振书评周】以人口之名见中国历史-评《中国人口发展史》

葛剑雄教授师从谭其骧先生,继承了谭老先生严谨的治学精神,谭老先生当年以《中国历史地图集》奠定其史学地位,葛教授则以一部《中国人口史》名声大噪,而《中国人口发展史》则以大脉络的方式给读者呈现出一副中国人口发展的历史图景。

葛剑雄教授曾直言不讳地说“就像国民应该了解自己国家的历史一样,中国公民都应该了解中国人口发展的历史”。当下,随着浮躁的社会风气的冲击,不少人背井离乡,可能在年复一年的淘洗之下,所谓的乡土观念早已荡然无存。古代文人常称郡望,比如韩愈自称“郡望昌黎”,这其实就是在追溯自己的祖籍,企图从先辈中汲取精神力量。而《中国人口发展史》恰恰给了我们这样一个思考的窗口,放下书中纷繁复杂的数字,对普通读者来讲,也许追寻属于自己的历史足迹才是书中最大的收获。

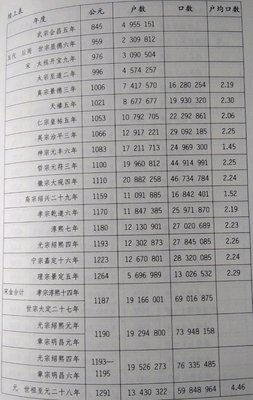

当然,书中也包含了许多其他的内容。葛教授利用自己丰厚的史学知识,给广大读者提供了各朝各代相对准确的人口数字,辨明了一些广为流行的讹传,例如,对《帝王世纪》中数字的滥用、乾隆年间“口丁混用”的缺漏等等,这些基础性工作给许多读者带来不小的收获。

在论及当代人口的发展路径时,葛教授通过古今对照,对当代人口政策提出了许多建设性的意见。这种学问锁在书斋里,古为今用的态度,同样值得广大读者朋友学习。

《中国人口发展史》读后感(三):再版后记(葛剑雄)

《中国人口发展史》 于1991年由福建人民出版社出版, 一直没有重印或再版。2014年方收入我的个人文集《葛剑雄文集》第二卷《亿兆斯民》,由广东人民出版社再版。承蒙四川人民出版社垂注,以为读者仍有需求,慨予再版。

我一直认为,再版书必须保持原书面目,如作修订应标明 为“修订本”,以免误导读者,此次也不例外。感谢编辑极其认真仔细的审校,改正了几处原版就存在的错讹。

原版附有多幅地图,考虑到小比例尺的地图显示疆界、人口分布和密度时很难精确,而如采用大比例尺地图又会增加印制装订的困难,此版未予保留。只能烦请读者查阅《中国历史 地图集》(谭其骧主编,中国地图出版社出版)中的相关地图和《中华人民共和国国家历史地图集》第一册(中国地图出版社、中国社会科学出版社2012年出版)中的《人口图组》(葛剑雄、奚国金主编)。

本书的《余论》部分涉及“现状”(199年)和中国的计划生育政策,此次也未作修改。可堪自慰的是,这些论述和观点基本上是正确的。而随着形势的变化,我也在不断探索并形 成新的观点和意见,并不时发表。如在1994年7月我就在《世纪》(1994年第三期)发表《中国人口:21世纪的忧思和希望》,提出“可以适当调整生育政策,逐步改为‘鼓励一胎, 容许二胎,杜绝三胎’”。所以对《余论》也完全不必修改,保持原貌,尊重历史,我问心无愧。

葛剑雄

2019年8月25日

《中国人口发展史》读后感(四):《人口调查的制度与社会实践——【共振书评周】<中国人口发展史>读后感》

本书最早出版于1991年,本次再版除了“改正了几处原版就存在的错讹”之外,没有对原书内容进行其他修改。本来是抱着阅读修订本的心态才选择以本书作为共振书评周的书目,没想到原文与旧版几乎一样。这几日利用空闲时间重读了“绪论”和“上编”,联想到《第七次全国人口普查数据》,故写札记如下。

时间仓促,只能选择(在阅读绪论和第一编的过程中)对自己最有启发的三个主题,在每一部分简要转述葛剑雄老师的观点和我自己的思考(文中的转述和引用均摘自我自己的读书笔记,本文仅作为自己使用的阅读札记,因此大多没有附上脚注或原书页码,不符合严格的学术规范),在第三部分会附上对本次官方公布的《第七次全国人口普查数据》的思考。如有行文逻辑不连贯、转述有误、语言不流畅之处,望见谅。

(一)何为“中国人口发展史”?在本书中,葛剑雄老师提出:

“ 中国人口发展的历史应该是指历史时期在中国范围中生活的人口,随着社会生产方式的进步、社会经济条件的变化、人文和自然地理环境的改变,其数量、质量和结构以及与外部的关系不断由低级向高级运动的过程。 ”以上是对“中国人口发展史”这一研究对象的定义。由此不难看出“人口”所涉及的问题涵盖范围广,且与社会经济等各方面的发展都有密切关联。

但如果仅仅从上述定义出发,一般读者也许会容易陷入一个观念上的误区,即认为“中国人口”是一个同质化的整体,“中国人口发展史”和中国史的宏大叙事相符合,甚至只需要成为后者的补充和附属。为了避免读者产生这样的简单化认识,作者在绪论中从空间范围、时间范围、具体内容三个方面对“中国人口发展史”进行进一步的界定,其中尤其值得注意的是在“时间范围”一节,作者特别提到“人口”的概念:

“人口是生活在一定社会生产方式下,在一定时间、一定地域内,由一定社会关系联系起来的,有一定数量和质量的有生命的个人所组成的不断运动的群体。”对“人口”的讨论不能脱离具体的时空条件和社会情境,就中国古代人口发展而言,也要综合考虑地区、民族发展的不平衡性。

(二)人口调查制度的局限本书由三编构成,“上编”题为《历代人口调查制度与现存资料》,作者先从历时性角度综述并分析了中国人口调查制度的起源与发展演变,并在第三章中对三种性质的历史人口资料(历代户口统计资料、方志记载的户口数、家谱中所体现的人口户口情况)进行了评价。

通过了解人口调查制度,既可以熟悉人口调查的过程并进一步理解人口资料的性质,也可以思考人口调查制度本身所产生的社会影响,以及这些影响如何通过体制渗透进个人的日常生活。

无论是对人口调查制度起源的追溯,还是对历朝历代人口调查制度的考察,作者都怀着“求真”的原则,对史料和前人观点提出合理的质疑,并结合具体历史过程对人口发展状况进行审慎分析与推论。

例如,作者提出对“大禹时的人口数字是中国最早的人口调查记录”这一观点的明确反对。所谓“大禹时代的人口数字”,最早见于皇甫谧《帝王世纪》,作者从对皇甫谧其人的考察、对原文数据的推算和对历史事实的分析(即在当时的生产条件下,在较有限的范围内能否容纳书中所载的人口?)三个角度出发,说明皇甫谧的说法并无史料价值/并不可信。但由于将这些数字附会在大禹、周公等圣人身上,深受儒家学说影响的古代学者对此信奉不疑,列入正史后,这一观点的合法性进一步加深,“这就是何以自梁刘昭之后,皇甫谧说一直为《文献通考》等史籍所沿用的原因。”而目前学界沿用此说法的原因则是1. 因循守旧、不加辨别;2.认为有总比无好;3. (受民族情结影响)习惯于将中国讲成世界之最。

在上述分析过程中,作者不仅从多角度论证了大禹时期人口记录“不可靠/不可信”的原因,还进一步分析了这一记载自古以来被视作“可靠/可信”的原因。对初学者来说,第二个分析可能有更重要的意义:在当今史学标准中被视为“不可信”的材料,何以被前人深信不疑?在思考这一问题的过程中,我们尝试理解前人的历史观,理解其在记注(史料)与撰述(史著)的过程中为何选择“相信”这一数据,也由此开始理解文本生成背后的更多社会文化意涵。

用最简单的话来说,古代社会与当代社会在诸多层面都存在着差异。“人口状况”与“人口调查”两个方面自然也不例外。正是在此观念的基础上,我们得以重新审视历代的人口调查制度的制度逻辑及其(对于当今人口史研究的)局限。

我们之所以要再三强调“古今差异”,是因为古代并没有现代意义上的“人口调查制度”,史料所呈现的数据是“户口”,而“户口调查的主要目的是征集赋税,所以赋税制度往往决定了户口调查的重点所在和精确程度。(P86)”换言之,古代户口调查背后的制度逻辑是“服务于政权的财政需要”,登记户口的标准和关注点的变化也受赋税制度变化的影响,户口调查结果不可能也无需反映所谓“真实”的人口数量与人口分布。

在此意义上,我们可以通过不同时期的户口调查制度资料考察这一时期的赋税制度、特定地区的经济发展状况、地方政治势力、行政效率、政权对基层的控制强度等社会因素;反过来说,理解不同时期的具体历史背景也有助于我们理解户口制度中某一术语的实际内涵的演变。

上述论证旨在说明:古代人口调查制度/户口登记制度的“局限”并不仅仅是“局限”,了解其内在的制度逻辑和相关历史背景有助于我们更好理解不同时代的人对待户口的观念及户口制度对特定时代产生的影响。

然而,以现代学术的标准来说,如果我们希望借助某一时期的人口资料来推测人口实际状况,人口资料的“局限”毕竟还是一道不能回避的坎。人口资料与人口实际状况之间的关系是什么?前者必然是通向后者的客观媒介/载体吗?在本文的第三部分,我们将借助本书第三章“历史人口资料的评价”中的分析,比较中国古代三种不同人口资料的性质和生成过程,并结合相关时评,阐发我对5月11日发布的《第七次全国人口普查数据》的思考。

(肝其他文献去了,第三部分明天再写!)