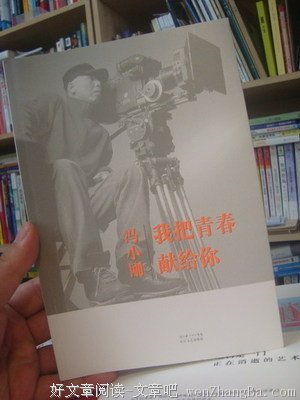

《我把青春献给你》读后感10篇

《我把青春献给你》是一本由冯小刚著作,长江文艺出版社出版的平装图书,本书定价:18.00,页数:243,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我把青春献给你》读后感(一):苍孙的诚意

这本书出2010年新版的时候,刘震云写了一篇新的序言,在最后,他对冯小刚说:你唯一要做的是:不以别人的意志为意志。

相比较于这一版,刘震云在前一本书里写的序言中告诫冯小刚,你前面还有一点七公里的路要走,都是朋友的审慎的劝诫。

他在转业后,分到西直门粮食仓库宣传科,被人戏称为“西粮太守”,后来必须脱下军装,对母亲说:

“您坐好了我给您敬个礼吧,您好好看看,明天儿子就不能穿军装了。”

母亲说:“你穿什么也不如穿军装好看”

他写他独自一人在家,常随着交响乐手握一支圆珠笔情不自禁作指挥状,我忽然想起,王朔唯一执导的一部电影《我是你爸爸》中就有这么一段,爸爸正陶醉在音乐的激昂中,被儿子看见,兴味索然。他在后面接着说,“我还记得,在影片中即兴指挥的那首乐曲,旋律气势磅礴又令人沉湎,它的名字叫《走出非洲》”

写他和王朔的交情——

“十几年过去了,想必现在王朔的女儿已经初长成人,亭亭玉立。我女儿的个子也已经过了我的下巴颏,虽然像我但并不难看。她们只是在很小的时候见过,白云苍狗世事难料,也许她们有幸能在今后的月岁里相逢,希望她们彼此投缘,成为朋友。”

他说陈凯歌和葛优的转型:各有各的道,各有各的光环。是哪个林子里的鸟就踏踏实实地在哪块林子里栖着,飞出去玩了一圈,临了还得落回来。

说姜文:就像一场战争,不同的人投身其中,大家都很玩命,但巴顿那号的是从心里热爱战争,想法很单纯,目的只有一个,在战争中成为最牛逼的胜利者;而加里森敢死队的哥儿几个,虽然打起仗来也很敬业,却个个心怀鬼胎留着后手。巴顿如果战败了,叫战犯,属于统战对线,能进政协;加里森敢死队那哥儿几个战败了,就拉出去枪毙了。所以巴顿是不怕付出惨重代价的,重在过瘾。加里森敢死队却绝不能有任何闪失,为了保住小命必须确保胜利还不能牺牲。两种战争的参与者,境界完全不同。坐在一起聊战争,话语权也是牢牢地握在巴顿的手里,小哥儿几个只有听的份。

还有一部至今没见面的片子,名字叫“温故一九四二”,我注意到后来他和徐帆两口子说话,冯小刚开玩笑说,我还想愤怒呢,徐帆还嘴道,别身在福中不知福了,好好拍你的喜剧吧。

他说他收到朋友的新年或者节日短信:虽然充满了祝语贺词,但我却看不到一句发自朋友内心的知心话语。

徐帆在后记里写:我喜欢他的怀旧,喜欢他的恋恋不舍,喜欢他有时候本应该流露出来的浪漫,又不好意思掩藏在心里的表情。

————————————

时有无力感,读这些人的文字,剔除嫉妒心、小心眼、脏心眼,开始学着诚恳和善意。

《我把青春献给你》读后感(二):找寻自我本真的青春

看过冯导的电影,从《一声叹息》,到最近的《一九四二》,幽默的话语之后总会带给我很多关于生活,关于人生的提示。而今看了这部著作,又对冯导其人加深了一些了解。

青春,这个美好的字眼,在一些人心里是曼妙的回忆,在一些人心里确是避之不及的噩梦,总有人欢喜有人忧。在年近而立之年,读到《我把青春献给你》这个题目,真真犹豫了许久该不该打开这本书,该不该翻看下自己的青春去了哪里?

值得庆幸的是,冯导教会我的不是那些振兴祖国,称霸世界的弥天大梦,而是一些微妙的生活启迪,犹如一股股春天雪化而成的泉水,缓缓从我身体里流过,舒爽不已。

谢谢!

《我把青春献给你》读后感(三):摘抄星星点点而已

用电子书,窝在被子里,最大的坏处是不好记笔记,时常读到特别喜欢的章节想记下来又不愿脱离暖暖的被窝。后来发现了书签的功能(我是有多土),也经常忘记,回来又找不到要记的地方。

支离破碎,但也聊胜于无嘛~

----------------------------------------------------------------------------------------

上至国家主席,下至平民百姓,看起来需要面对很多人,但其实不然。每个人真正需要应付的不过也就是七八个人。把身边的这七八个人应付好了,日子就太平了。这七八个人摆不平,日子就不好过。

中国的电影好比红军在长征路上,韩三平和朱永德是抬担架的,两个人的区别在于,朱永德的担架队穿的比较干净,他总是想把担架队打扮的像是仪仗队;张艺谋和陈凯歌是“二四方面军”,一个要往这边走,一个要往那边去,最后两个人都犯了分裂红军的严重错误;田壮壮是因为抢渡大渡河,攻急了,留在当地的老乡家里养伤,每天都在给老乡的闺女将革命胜利以后会是什么样子的神话……

说到我时,他是这样形容的,原本是占山为王的土匪,正好红军途经此地,遂起了当红军的愿望,加入了韩三平的担架队,没走多远正赶上肃反,拉出去就给毙了,结果枪法不准没打死,大雨一浇又醒了,痴心不改,又爬起来追上了过草地的红军。

葛爷确实不贪。放在别人身上这就叫目光短浅。而放到葛爷这就叫,知道自己几斤几两。恰恰就是这种不贪的心态,使他非常地心平气和,做起事情来就比较的从容。对于葛爷来说,没有什么是志在必得的。因此接人待物,也就显得自然大方。既不会被利益驱使过分地贴上去献媚,也不可能因为失算了彼此见了面连招呼都不打。

《我把青春献给你》读后感(四):摘抄

除了去紫竹院晒太阳,就是去魏公村的自由市场买菜,凑到一起做饭。那一阵子我的厨艺突飞猛进,花10块钱能做一桌子菜不带重样

原始森林失去冲动之后,也于每天午后来至小溪旁躺在我为他铺好的芭蕉叶上沐浴读书。

所谓自然醒来,就是突然睁开眼睛,看哪儿都很实,再多一分钟也不想睡了,睡足了

回家睡了一觉,醒了,还想再看看她

我提出的条件是,以前拍了多少素材与我无关,我不看,也不会用。一切从零开始。

看似风平浪静,实则刀光剑影;看似不咸不淡,实则波澜壮阔。一切都不露声色,于无形中势不可挡。

就是贵族和灰姑娘戴安娜的区别,你觉得过不去了的事情,在他那里都不是问题

与你的努力无关,与你的才情无关,与你的德行也无关,一切全在于他兴致所至,点石成金;弹指一挥,化为尘埃。

堆里找不着的那种人。在“八部七局六处”他谁也惹不起。曾经也特傲,刚到机关的时候也执扭,马上就被磨平了,适应了,然

哪个林子里的鸟就踏踏实实地在哪块林子里栖着,飞出去玩一圈,临了还得落回来。 与凯、葛二位爷共勉。

你拍得东西是葡萄,很新鲜的葡萄,甚至还挂着霜,但你没有把它酿成酒,

开始时是葡萄,到了还是葡萄。另外一些导演明白这个道理,他们知道电影得是酒,但没有酿造的过程。上来就是一口酒,结束时还是一口酒。更可怕的是,这酒既不是葡萄酿造的,也不是粮食酿成

而提高我们的认识是需要时间的,这个过程是不能被省略的。

散文里的魂却丢了,找不到

撕心裂肺处仍显得游刃有余。让我喜出望外,如同存折里的一笔钱突然利息暴长。

《我把青春献给你》读后感(五):那些与青春有关的文字(一)

书名:《我把青春献给你》

作者:冯小刚

出版社:长江文艺出版社(2003年)

在图书馆翻找做道具用的摄影集的时候发现了这本书,已经被人读得有些零散。依稀记得冯小刚老早就写了这么一本书。翻查日期,果不其然:2003年。那时我还没有进到大学,生活很少接触电影,生命还没活到青春。

试想,如果冯小刚不拍电影而去写书,也许会成为一个王朔一样的“京派文人”。嬉笑怒骂不要脸,调侃人生五味,转着弯儿地夸人,看似夸人一样地骂人。冯小刚的微博依旧如此,统共140个字,总是要一口气地读完,不带尿点。我记起在定福庄住着时,那一口气出来扶摇直上不可断绝的地道京骂,大概也正是这个味道。仔细琢磨一下,这骂声里的辞藻组合得还真是好。冯小刚操着这一口溜滑的文字划拉着关于自己青春的人和事,却也能禁得住品。回过味儿来之后,也总会不禁为之点头。

幽默,是很多人对冯小刚的印象。但在《我把青春献给你》的幽默背后,却是各种掩不住的辛酸。如书中所写,那些幽默里包含了“周旋于是非的智慧,平衡于上下的韬略,提防明枪暗箭的辛苦和承受浅薄误解的委屈”。但是冯小刚的过人之处则正是在于他能在一切的一切风平浪静之后以一种置身事外的态度来调侃。过去的就过去了,他只道幽默,不道那道不尽的哀愁。这也正如冯小刚手捧奖杯,嘴对话筒,溜出一段冯氏幽默之后,一转身下台坐定,一脸落寞。

“每个人面对自己和自己历史的时候,都有一种本能的胆怯和躲闪”,刘震云一针见血。这话让我一惊,继而又为自己曾经的种种有了借口暗自窃喜。没有人会对另一个人一览无余,所以也许我们应该赞扬那些至少敢于脱掉的人。留给对方那几块遮羞布,只要大概浏览个身材就好。冯小刚脱得客观,并不扭捏。我也就宁愿相信所有他献给我们的那些青春。毕竟记忆就是不靠谱的东西,他告诉你的并非是他真正做过的,至少是他觉得他真正做过的。足矣。

《我把青春献给你》读后感(六):我把青春喂了狗

冯小刚最近风头正紧,不仅是因为《私人定制》的种种,更是因为冯导在微博上大声呛那些所谓的影评人。冯导是个真性情,嬉笑怒骂不遮掩;冯导是个典型的北方叨逼叨,因为常常叨逼不完所以干脆拍电影拍个痛快;冯导是北京文化圈子里的人,三五个身边的好友就凑成了电影的编剧、摄像和出品,真是爽快。

刚好前面看了《私人定制》,第一次在影院看电影看睡着了,觉得充其量也就是个《甲方乙方》的翻版,没什么新意,但对于现阶段的中国电影市场来说还算是一部绰绰有余的贺岁片,虽诚意不足,但图一乐呵。其实也难怪,前面《一九四二》一下“坑”了华谊兄弟那么多钱,这次总要拿出点自己的看家技能、看家题材和看家手法来做点稳妥的挣钱的买卖,所以不,光植入广告就卖了8000万,也算在情感上表达一下对于中军中磊兄弟的感激之情。在这个基础上再兼顾点社会讽刺的意味,冯导觉得也就够了,截止到今天为止突破6亿的票房也表明大部分观众觉得也够了。

刚看完了冯导95年的电视剧《一地鸡毛》,当时被禁了,看了之后觉得也难怪,盗用百度来的简介就是“一部琐碎人生的范本,一部关系学的教科书,再现了单位这一微观天地,鸡毛蒜皮,纤毫毕现,不嫌其俗,不掩其恶,“酱缸”之臭,人心之险,展示无遗。”还是编剧刘震云说得好:世上人很多,但每天需要对付的也就是身边那几个人。最大的感受是庆幸自己一开始就没有考虑过公务员和国企单位。

终于看到了冯小刚的自传《我把青春献给你》。冯导把青春献给了谁?献给了观众,天下无贼、集结号等都是曾经陪着大家高兴跨年的礼物;献给了自己,从军人到导演,他始终选择做个手艺人,他的青春是最美的铺垫;献给了徐帆,得一人心守白头,相互搀扶相互支撑;献给了那个年代,那个社会层面剧烈动荡的年代,天然的电影场景。冯小刚是把青春献给了“你”,而我却把青春喂了狗,不是因为我的青春是狗粮,而是我总觉得它是飘着的,总是沉不下来到一件事情上,飘啊飘的就不知道飘到了什么境地,把握不住。

这个自传读起来很是爽快,不是因为短,而是冯导本身就是一个爽快的人,读着读着眼前就活现了一个带着京腔吐槽一下社会嘚吧一下身边的人和事的糙汉子。里面冯导关于“伪另类”的定义很好玩:“不被主流和大众及真两类所接受的一类,没有想象力,破旧不立新,自私,个人主义恶性膨胀,假装不爱钱,假装有个性,假装脏乱差”。一句话,装逼总是会被普通人和牛逼的人鄙视的,出来混总是要还的,偏离了你的当下位置就是装逼。唉,对比一下,我果然是一个装逼的人,正在努力还债中T T。

印象最深的还有这么几句话:

“记忆像是一块被虫子啄了许多洞的木头,只好补了腻子”。

“没有人真正喜欢老实人,都是嘴上说的”。

“人过鬼门,气度霄关”。

人总是习惯于活在自己的世界里面,只看得到自己的开心与悲伤,焦急与慌张,你快迟到时仿佛所有的公交都跟你做对迟迟不来,所有的出租司机都跟你做对一直拒载,所有的摩的都跟你做对趁机宰你,觉得世界满满的恶意,其实却不知道你他妈算个JB,谁也没空对你高看一眼或者低看一眼的。还是应该多换位思考站在对方的立场想想,公交没来没准公交司机比你还急又在骂娘说误点要被罚钱,出租拒载没准出租司机又在吐槽晚点交接会被骂钱迷,摩的宰你可你为什么不能理直气壮的对他说:你走吧我不急,我再等等,你要是不能便宜一些的话!!!!

这么晚了还一个人叨逼叨的堆些文字,还是要像冯小刚一样,大气的活在电影的世界里,但这个世界不是只有自己,还有投资人、合伙人和影评人。

《我把青春献给你》读后感(七):冯导的品人录

这书两个晚上读完了,冯导不改北京人的幽默和诙谐,动人处处处动人,讽刺处犀利火辣,毫无轻言科研,只要说出来的就不怕揭人短了。也算是笔尖上的人才了。其实这算是冯导电影事业的小自转,基本上也反映了冯导电影事业风风雨雨这么多年来,各种人生交集的一段旅程吧。

做电影总免不了和人打交道。除了冯导诙谐犀利的文笔,印象深的就是冯导对他的人生交集的各个人的印象,且略品品。

首先应该是郑小龙。此人算是冯导事业上的伯乐吧,因为如果不是郑,冯导估计就得在剧组一直做美工兼伙夫,直到猴年马月吧,或许有机会出位,也或许与电影无缘而成就于其他行业。后来也是和郑的合作的几部电视剧打出了明堂。郑小龙确实是慧眼识英雄,也是义气加善良,才有各自的辉煌。

然后就是王朔。硕爷一出场那是霸气十足。如果说郑小龙是冯导的伯乐那王朔就是冯导的导师了。当时硕爷在文艺界已经有一定的知名度了,冯导读了他的文章是佩服的五体投地啊,刚好郑小龙介绍,就认识了。然后承蒙硕爷相中,在硕爷的指示下领导下,红红火火终于搞起了电影公司,硕爷任董事长。当时写了几个剧本,也是后来的知名电视剧的原始雏形。在冯导的言谈之中,硕爷锋芒毕露,但是屡遭挫折,又不服软,最后只好成为体制内的牺牲品,远赴美国。后来有一次冯导说要改硕爷的一剧本,怕和谐,打电话给美国的硕爷,说先不署其名,硕爷表示呵呵答应了。言语中冯导还是对硕爷挺愧疚的。后来据说什么事,2人分分合合。这么多年,恩恩怨怨,其实人生很短,也不过如此。

在硕爷的交际圈中,有陆陆续续认识了很多文艺圈的大腕,比如刘震云。刘在冯导的书中是个非常敬业非常认真的一个人,比如他对《1942》的几次剧本修改,可见其执着。

冯导对冯巩的善良热心,也是历历在目。他说:有次和冯巩都喝高了。两人从京城酒楼出来,不知不觉沿着魏公村大街一路向南,最后索性坐在马路边倾诉衷肠,说到委屈处抱头痛哭。今天已经想不

起来当时都聊了些什么,只记得朋友联系不到我们,开车沿途扫了几圈,天放亮时才在白石桥的路边发现。那时我泪也哭干了,话也说累了,躺在冯巩的腿上睡着了。”冯巩去看望冯导女儿动手术那段,更是暖人心窝。当时冯巩是春晚红人,而冯小刚不过初出茅庐,百忙之中冯巩不忘这等小事,可见其心地之仁善。

中间几次写到光电枪毙的几部电影,其中就包括了王朔的《爸爸》、《过着狼狈不堪的生活》、《月亮背面》。。当时还和时任北影厂厂长的三爷翻脸了。王朔也是屡遭禁,彻底对中国失望了,远赴美国。走时还对冯小刚说:“我们分开吧,他们是冲我来的,舍我活你。”瞧着话多义气啊!

接着冯导沉默了一点时间,躲在某处改剧本,开始反思光电的风格,开始思想改造,开始怀疑人生价值观。其实心里不知道骂了光电多少次。

这时候三爷出面了。韩三平是个人物,顺应97之后的时势,不忘了当年的挖苦落井人,冯导数改剧本,又经数人帮助,《甲方乙方》出品,屡次刷请票房纪录,开创了中国电影史上的一种风格——贺岁片!不得不说这里面,王朔、韩三平以及王更年部长,都是冯导事业的贵人!而冯小刚能在本书中言及于此,也是坦荡之人!

葛优葛大爷,那和冯小刚就是鱼和水的关系,二者谁也离不开谁。可以说彼此成就彼此。冯导谈葛大爷就是全民家人,戏外的葛爷待人友善,懂事,通情达理,没架子。这些都是值得称赞之处。但最可爱之处还在于他的“小富既安”,不贪。这是全国人民普遍爱戴的人民艺术家,深受广大人民喜爱,大伙基本上意见一致。

对陈凯歌。冯导称,凯爷最适合呆的地方就是象牙塔,每个民族,都会有这么两三位爷,国家再穷也得养着。任务单纯,只有一项。要拍就得拍对本民族极具认识价值的史诗。根本就用不着考虑娱乐性,越深刻越有认识价值。观众也是,毕竟研究民族心灵史的只是少数学者群体,其他人爱看不看,反正也没打算从你们兜里把钱收回来。这样的一位爷,你劝他平易近人就等于是害了他。其实冯导对陈凯歌的感觉就是学术型电影工作者,其成就要等历史评价了。

冯导的爱情,在书中是大书特书的一段,冯导显然是喜欢居家过小子日的北京大爷们性格,也正是缘分使然,恰巧就在王朔撮合下认识了徐帆,还带有点北方爷们的野蛮不讲理,但是确是只服这样一个女人。

谈及陈道明的清高,也是印象颇深。还有姜文的认真执着不服输,这都太多了,时间晚了,我还有其他工作,就不一一写了。总之,这本书可以看作是冯导的前半生自传,应该是比较真实的自传吧。

《我把青春献给你》读后感(八):为人民解闷儿

最近看了冯小刚的自传《我把青春献给你》,此书诙谐幽默插科打诨嬉笑怒骂,一如冯小刚的电影。这本书花了我大概 3个多小时的床上时光,对我来说,这可是难的一见的文化生活,电脑里放着吱呀的音乐,斜卧的床上,静静的看书,不时会心大笑,偶尔狼心狗肺的嚎叫。

冯小刚身上的特点,要是说白了就两字——贫嘴。最爱看就是讲他跟王朔组公司的时候捧人那一段,要夸一个人真能把人夸得一个心花怒放笑得合不拢嘴。

一直关注着冯小刚导演的微博,时常受此人言语魅力所蛊惑,这家伙是上天发配下来逗乐子的吧,估摸着是在神界太逗乐子了,影响神仙们清修,干脆就打发到人间,喏,好好整吧。当然我这么一说,明显就把他搁在一人堆了,再也不是那高高在上光芒四射的大导演,冯小刚就是冯小刚,不是名字前加一串儿职位荣誉的家伙,他自个儿也说得坦白:“我就一糙人。”

说不上什么写作手法,反正就是像听白话一样,感觉冯小刚就坐对面,用那种北京人的调侃方式给你讲他自己的那几年,有点絮絮叨叨翻翻腾腾,不过从他嘴里说出来一点也不闷。看多了名人传记,规律都能总结的出来,一定有未成名前的若干卑微经历:在社会最底层摸索、隐忍、兢兢业业,随时等待为了梦想典当自己的尊严。文字大多都是深刻沉重的,看了后定会让你的内心燃起熊熊之烈火,恨不得自焚以好向前辈们示敬!但冯小刚又是不同的,这本书严格来说都算不上是自传,就按他自个儿的解释最好:“请读者原谅,我心猿意马东一榔头西一棒子在这胡抡,你们就全当是卖了我的钟陪你们聊天吧。再说了也不贵,一本书不过十来块钱,您歌厅里找一小姐陪你扯两个钟头的淡,不是还得给人家200呢吗?”

书里介绍了一些冯小刚跟一些电影人,演员零零碎碎的交集与过往,还有某些电影、剧本前前后后的来源跟出处,要说像一般的名人自传那样各种披露心路历程,揭秘明星背后故事之类的,还真是没有那样的噱头,所以这书也让我看着特别的舒服。冯小刚说葛优不端架子,其实他也是一样。冯小刚说自己也时常觉得郁闷,好像一直拍着喜剧片吧,不能当个“人民艺术家”之类的,但是又常常被影迷肯定“就喜欢看您的喜剧片!”说来说去冯小刚这么些年也就干了这么些事儿,全忙活在电影上了。

说到这儿还不得不加一句,刘震云的序里写:这不是一本思想笔记,这确实是一本给人解闷儿的书。关键是这年头,能一直做到为人民服务给人民解闷儿,其实也不是一件很容易的事,您说对吧?

《我把青春献给你》读后感(九):我把浪漫献给你

今天自习的时候偷懒看了冯小刚写的《我把青春献给你》。老实说,书在行文上并不怎么样,章节之间的风格不一,叙事没有主线,一个人的故事说不了两句就扯到另一个人身上,其中还夹杂着从其他地方用来凑字数的摘录。但是我在看的时候,每次想到要停下来继续自习的时候,还是想再看一章吧,于是一口气全部看完。最后书在结尾处匆匆结束,总觉得像是一部没有写完的剧本,差了一场ending,意犹未尽。

这本书是电脑上很早前存的,pdf格式,排版很差,勉强能分清各个章节的起始界限,而且文章中间还有各种不知道从哪里因为排版失误插进来的,与上下文不搭调的句子,有的能一眼分辨出来,有的可能读完了还没有发现 。不过这些其实都不影响我兴致勃勃地读完这本书,冯小刚在大部分的文字中还是都用了他拍喜剧片时候的调调,开玩笑的时候面无表情,语调平静,然而说出来的都是一些烂三俗的内容。有时候看明星们说自己的故事都觉得挺有意思的,因为说起拍电影这种宏大的工作时,总是用着一种和你说你在家闲着没事翻漫画书看的一样的语气。在你眼中他们所干出来的似乎很有腔调的事情,不过也仅仅是他们充满七情六欲的生活中无比稀疏平常的事情。好几次都从书里面看到这样的意思:电影剧本的最初构思是怎么来的?无非就是一个导演,一个编剧,几个好友,一桌饺子,两瓶二锅头,我说一个黄色笑话,你严肃地扯一个蛋,我不怀好意的夸你两句,你回过来怀着对我满心的崇敬喷我一头一脸。

当然我明白他们口中叙述的故事,和事实上的故事一定不尽相同。冯小刚自己在书里也坦白,许多东西因为时间长久,已经记不清楚当初是什么样子了,也许无意之中加了一点料,但是木头还是那根木头,而不会变成一根包了木纹纸的铁。尽管如此,我还是对他书中所有故事的细致描写感觉到惊讶,这些故事全是他在前些年的工作生活中的纪实叙述,故事中每个人说话的语气和神态表现出来的样子完全就好像还是从他自己鲜活的记忆中清晰挑出的一样。所以一直看到后面,越来越觉得,这其实不是一本半自传一样的随笔,反而更像是一部剧本,记录冯小刚自己在自己的电影生活中扮演的各种角色,他在这些角色中和各种朋友、同事,交情好的或者不好的人演了这么多年的对手戏。这部“剧本”的风格则又完全和他自己拍出的电影相差无几,完全就是那种死不正经的人,用特别平静的语气讲出的一个死不正经的故事。但是这些调侃的语气,却又似乎更加含情脉脉。看的出来,这本书里,冯小刚对过去的日子里面,跟一群都还没成名的朋友朝夕相处,做尽2b事,吃尽酒肉饭的日子是何等的怀念。然而当他说起这些事情的时候,行文又是何等的戏谑。他戏谑的也许是,都一把年纪有家有室的人了,怎么老还揣着当年那个小混混的情调。

回想一下冯小刚的电影,感觉能够让我觉得非常喜欢的,也只有《大腕》这一部,可惜他在这本书里面却对这部片子只字未提。片子里面葛优扮演的角色也许完全就是他对自己身份和职业的自嘲。无奈活了这么多年,看尽了世态炎凉,到处都想找个人倾吐一番满心的委屈,却又担心祸从口出,于是用了这样一种隐晦的方式表达出来。当然可能又是我多虑了,也许他仅仅只是想说出这样一个重口味的笑话而已。

但是不管怎么样,有一点是可以确定的,冯小刚满嘴的胡扯似乎并非其发自内心的对于自己生活的批判。正像他自己坦白的一样,他骨子里面充满的是古典主义的浪漫情怀。他的电影中,我并未看出几多浪漫的流露,然而在这本书里,却到处都充满他对朋友、爱人和生活满满的充盈的情感,仿佛是在深情款款得诉说着他青春时和不再青春时的一个个人和故事。这些人和故事似乎已经记不清发生在什么时候了。不过不管出现在什么年纪都不重要,因为他们全都浪漫的像青春一样。

在我看来,冯小刚献出的这本青春,要比他的电影精彩太多。

《我把青春献给你》读后感(十):诸多感慨 无从下笔

本着对王朔的喜爱,爱屋及乌

书名矫情,定性为打油文,本来只想打法时间图了乐 反反复复看了两遍

把这么多年的经历娓娓道来,朴实无华 。 这一点很难得,因为写作是给别人看的获得或少存在一些炫耀成分,能如此谈成面对自己,难得。

我以前很狭隘,认为电影就是捡钱的行业,导演更是金钱钞票 美女阔少的代名。

其实幼稚可笑。

我们很多经验、想法 都是间接经验,间接想法。都是书里看来的

我一个很有学问的朋友,他常常说,你别叫我知识分子 我只是知道分子,知识分子是具有独立思考能力的人,你太小看独立思考这四个字了。

以读书获来的间接经验来揣摩这个世界,其实很可笑

想法是支离破碎,若落笔成文 仿佛拾珠穿线。

我文笔很差,思路也并不清晰 强迫这自己写下来,文中我常常看到冯小刚的急赤白脸、坐在椅子上啃手指的摸样 挥,之不去。

我前二十年就像那个蹲在地上啃手指的小孩,惶恐不安 急赤白脸。

生活中大家到处谈论潜规则这种氛围 对我影响很大,我一度忽略 客观困难的力量。认为自己足够牛逼 就能干成所有大事,若背道而驰 变惶惶不可终日,患得患失。

有时候好像觉得全世界都在于你为敌,严重点说 简直是反社会 就想一只放大了无数倍的刺猬 离我100码之内 便炸开了毛,伤害了别人 孤立了自己。

冯小刚电影三番五次被毙的经历,给我莫大的启发