《圆明园》经典影评10篇

《圆明园》是一部由金铁木 / 薛继军执导,纪录片主演的一部中国大陆类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《圆明园》影评(一):三点感悟

千年国耻……

阿房宫是被烧,圆明园也是被烧。

由此看来,当一门艺术的精心雕琢却只为供统治者张扬显耀、骄奢淫逸,必不长久!

只可叹:兴,百姓苦!亡,百姓苦!

如果说这场大火只为烧焦我族二千年来天朝大国自居的狂傲之火,那我想说烧得酣畅淋漓!

但它并不是,

这是人类文明史上最野蛮、最放荡、最可耻的宣泄一个文明强奸另一个文明时的快感!

当今生长在共和国光辉的我族同胞们:

牢记:落后就挨打!一个国家的文明不只是建立在器物的文明,而是以道德的严明、法律的公正和科学的进步为准绳的制度文明!

《圆明园》影评(二):旧梦

“请用大理石、汉白玉、青铜和瓷器建造一个梦,

用雪松做屋架、披上绸缎、缀满宝石……

这儿盖神殿、那儿建后宫,放上神像、放上异兽,

饰以琉璃、饰以黄金、施以脂粉……

请诗人出身的建筑师建造一个一千零一夜的一千零一个梦,

添上一座座花园,一方方水池,一眼眼喷泉……

请您想象一个人类幻想中的仙境,其外貌是宫殿、是神庙……”

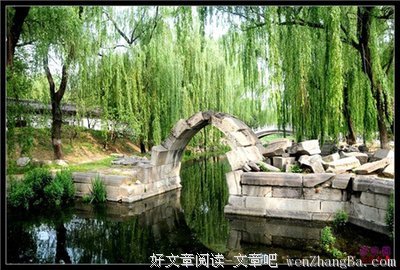

和长城一样,圆明园也是一个代表着中国的词语。只是她的相貌早已不为人所记晓。金铁木导演用了五年的时间,重现了这个中华民族也是世界历史上最大的皇家园林。让我们目睹了从大清开朝以后,圆明园历经百年的无数次修建最终呈现出的辉煌壮丽,也让我们目睹了闭关自守以后,另一个文明是怎样轻而易举,野蛮又暴力的碾压过瑰丽雄壮的圆明园。

雨果的诗描绘了这个奇迹般的园林,雨果的谴责是正义呐喊,但是站在人历史的进程上,文明总要被另一种文明所代替。人类文明是进化的产物,没有文明的束缚我们始终是动物,而破坏的动物性深深藏在人类体内的,圆明园的覆灭是英法联军自由释放破坏欲的体现,而这样一种野蛮的形式终于提醒了沉睡的中国世界上还有其他方式的文明,提醒了中华文明一种前所未有的力量已经进化到超过我们的水平。

从畅春园到圆明园,从康熙到乾隆,中华文明在建筑艺术成就上不断的吸收发展,达到了前所未有的高度。这是前人的过人之处,但是几千年的文化流传从来没有使用火枪大炮的传统,那个时代的中华民族从来不会信仰用火枪来战斗,他们也不明白科技的差距在战争上的体现是什么。八里桥之战8000人对30000人, 英法联军仅仅阵亡5人,这不是战争,是屠杀。法军司令蒙托邦甚至不敢相信是什么精神让清军这样无畏?我认为他们的无畏来自无知。马背上的民族相信骑兵的力量是强大的,骑兵可以带来胜利,这落后的思想也是中华文明的自大体现。大清拥有全世界最庞大财富,富饶的土地,繁荣的盛世,所以清政府认为天下无敌,自是再强的敌人也不能奈我如何。圆明园就收有西方先进的火炮,说明清军也是知道科技的发展,文明的进步。但膨胀的自信心让人迷失。直到冰冷的废墟躺在脚下,潸然的眼泪也无济于补的时候中华民族开始面对文化中的缺失,开始相信科技的力量。

余秋雨说“没有废墟就无所谓昨天,没有昨天就无所谓今天和明天。废墟是过程,人生就是从旧的废墟出发,走向新的废墟。营造之初就想到她今后的凋零,因此废墟是归宿;更新的营造以废墟为基地,因此废墟是起点。废墟是进化的长链。”

废墟是历史步伐前进的基石,圆明园这个美丽的梦提醒我们不断想起现在的废墟所蕴含的沉痛历史,然废墟是一种必要的提醒,废墟的精神是一种必需的存在。未来的进步何去,无人知晓,我们能做的是在中华文明进步的历程中将过去的辉煌与苦痛共同铭记,让中国的废墟毅然而立,在苍茫大地上倚风而笑,歌倾万里。

《圆明园》影评(三):《圆明园》唱了首历史的哀歌

纪录片《圆明园》不仅展示了圆明园恢弘壮丽的建筑,也讲述了它的历史地位及一个家族的兴衰荣辱,欢笑和泪水。在长达150年的存园历史中,清朝六位皇帝曾在此梳理朝政,平定天下,安食就寝。那些关于清皇朝皇室不为人知的亲缘相韧、后宫传奇、官宦相挣,更是构筑了圆明园的另一道风景。圆明园的设计者就是当朝统治者,在这里曾经有过康熙、雍正、乾隆三位皇帝的短暂相聚;在圆明园在精艳绝伦的建筑背后,有着雍正的艺术情操和制国的雄心壮志,也有着乾隆望为自大和对西方艺术科学的不屑一顾。

这部纪录片在我看来,并不属于传统的纪录片,它有很多地方不具备纪录片所特有的真实性的特点,但是导演的这种故事片式的拍摄手法却更全面的向我展示了圆明园的兴衰历史,他以绚丽的三维动画将一座恢弘壮阔的圆明园呈现,加入与真实演员相结合的拍摄手法,让观众好似游历其中。所以说这部纪录片做的实在是非常生动。娓娓向我们展示了跟圆明园有关的一切。

我们说好的纪录片是完美的解说词和画面的有机的统一。在这部纪录片中,导演就很流畅的做到了这种解说词与画面的有机统一,可以说,作者的写作手法是夹叙夹议论的形式。很奇妙的是,叙述故事和解说故事的人并不是一个人,这在一般的纪录片当中是很少见的,在《圆明园》里面,主要的解说词其实是传教士郎世宁和随军牧师麦基的主观叙述,之所以这样,可以明显的增强现场和记录感,更有形式感,而且两人均是天主教徒有着更多的可信性和真实性,令人信服,尤其是对于外国人看来,这样做让他们知道,这并不是虚构的电影而是真实的纪录,因为我们都知道《圆明园》的画面是用很多的特技做出来的,而这样做有好有坏,好处当然是画面优美自然,给人以震撼,可是缺点却是容易被观众误以为这是一部电影,虚构的电影,尤其是对外国观众而言,如果这样,当然真实性肯定会受到人们的质疑,所以导演才会故意在影片中留下漏洞,但这还不够,于是就要在解说词上下大工夫了,所以当然必须要找到绝对客观的解说词来增加影片的真实性和纪实性!当然史料是有着很高的可信性的,而且最好是经历过这一切的外国人,于是,郎世宁和麦基的画外音叙述就显得极为重要了。这是我在这部片中看到的弥补影片故事性过强的方法,可以说是很有效的。

最后我要说一下这部纪录片的画面,无论是色调还是画面的构图还是演员的服装表演语言,都非常到位,尤其在展现一些历史遗留的画作书籍文字等,都让影片弥漫着厚重的历史感,我认为光用真实这个词,无法道出导演的出彩之处,更加优秀的是,作者凭借着这种娓娓道来的方式,让我们自己感受到了导演心中的悲痛之情,这种感情不是作者用抒情的修辞手法说出来的,而是在画面中,音乐中,让我们感受到的。可以说,《圆明园》唱了首历史的哀歌。

《圆明园》影评(四):火化成了黑暗中的一道光

当上了大学,再度在传统文化课上看到老师放的这部《圆明园》。早在几年前读初中时,就看过了这部纪录片。记不得那时看了多少遍,只是知道每个细节都深深的印在了自己的脑海里。 自幼酷爱读史,知恢宏的秦汉、盛世的隋唐、繁荣的两宋。故在我心中,中国、中国的历史是辉煌而伟大、独一而无二的。 “10月8日,除了少数值勤的士兵,大约两万名联军士兵都开始肆无忌惮地抢劫。诸位可以想象:法国人、英国人、印度人、非洲人,一大群各种肤色的军官和士兵,蜂拥而上,在这一座充满了珍宝的城市里为所欲为,这幅情景只有吞食大麻的人才能想像出来。在这种时刻,所有的约束和规法都被打破。作战时纪律最良好的军队都变为道德败坏了。凡是能拿走的,一件也没留下,拿不走的,就毫不留情地毁掉。” 原来辉煌的后面是耻辱,弱小的国家经受的只有苦难。影片的前半部分给每一个观看它的中国人带来了浓厚自豪感,在此刻陡然而下,观影者的心到了最低谷。阵痛在一阵接一阵的袭来。 透过嘶哑的嗓子、干裂的嘴唇,我喃喃的问,“我们为何在那个时候沉沦”,我也在思考,“这部纪录片真的只是一部简简单单的纪录片吗?” 当我随着年龄的增长,看了一些书,多请教了一些人。我心中慢慢的有了自己的答案。我对很多人津津乐道的康乾盛世、大清帝国越来越持很强的负面态度。一个国家,它的强大与否,不在乎民之众、地之广、兵之利。他们只是构成强大的一部分因素,却绝不是决定因素。单论军事而言,在那个时代,真正决定战争胜负的是整个军队与民族的战斗意志。君不见,中国几千年的历史长河之中,有多少以少胜多,以弱胜强的经典战役。君不闻,“楚虽三户,亡秦必楚。”,“三千越甲可吞吴”。我们的民族经历过太多的战争,昔者,蒙古帝国纵横欧亚。灭金二十三年,灭西夏二十一年,可是,当那些强壮的蒙古武士们骑着战马,冲向那在他们眼里只知道吟诗弄文的宋人时。却不知道,这场战争整整打了五十多年,还让他们赔进去了一位大蒙古帝国的大汗,这场旷日持久的战争改变了整个世界。这就是战争意志的力量,一个民族在在强大武力威胁下爆发出来的力量。 “圆明园中的咸丰跪拜祖先之后,逃亡200多公里之外的避暑山庄。 皇帝逃跑之后,大清帝国事实上已经放弃了抵抗,英法联军控制了北京的郊区” 如此大清,安得不亡。这样的满清又怎么可能去守护这颗世界上最美丽的宝石呢。抛弃了自己子民的君主又怎么能够期待那些子民为自己而战呢。很多人无法理解,为什么那个时候中国的老百姓都愚昧而不知道反抗。我想,这并不是老百姓愚昧。而是帝国的统治者昏庸,满清政府害怕被他们当做奴隶、家贼的汉人造反,危及他们这些有着弄弄自卑的鞑子统治者们的统治。他们将近三百年的统治带来的黑暗,遮蔽了这钱土地上无数先民用生命铸就的民主魂。是他们自己让这个天下的百姓变成了这个样子,一切,都是有因而有果。 回到今天,辩证的来看,虽然从第一次鸦片战争开始,一直到抗日战争的结束。包括火烧圆明园在内,中国、中国人民遭受了一百多年的战乱与耻辱。动荡的年代带来的苦难是这个民族永远不能忘却的痛。亡国灭种的危机一次又一次的威胁着这个东方曾经的“老大”帝国。然而,对于这个曾经伟大和辉煌的国家、具有悠久历史的民族而言,非此不足以使它彻底的去进行改变。火烧圆明园,让中国人知道了耻辱,也激起了整个民族对封建统治的反抗。圆明园那三天三夜的大火,化成了一道光。这道光出现在了这个在黑暗中生活了两百多年的民族眼前。对于在黑暗中呆久了的人们而言,它很刺眼,他们也许刚开始痛恨这道光。可是慢慢的,这道光越来强烈,越来越刺眼。可是他们却越来越适应,这份光给他们指明了一条道路,他们在这道刺眼的光芒之下,咬着牙向前走,开始了整个民族的裂变。就像曾经这个民族在历史上做过的那样,他们重新振奋了起来,幸运的是,一百多年的阵痛没有使我们消亡,我们熬了过来。 圆明园的大火,唤醒了那苦难年代里中国一代又一代的青年,哪怕那个腐朽的满清和洋人们勾结起来一起进行压迫的时候,他们也毫无畏惧。他们大声疾呼,唤醒整个民族沉沦的灵魂,挺起整个民族被打弯了的脊梁。他们使整个民族再度站了起来,把自己的鲜血浇灌在了脚下祖先开辟出来的土地。用自己的生命去守护这片伟大的国土。圆明园的大火,让我看到了那个时候整个民族的沉沦;又让我看到了民族中被大火唤醒的人们;看到了那些在联军撤后进去再度搜刮的中国老百姓;让我看到了几十年后满清覆灭的那一天;也让我看到了这个民族何等的幸运,依靠整个民族祖先留下来的文化和土地,产生了一个又一个的守护者,守护着这个民族坚持到再度复兴的那一刻。

《圆明园》影评(五):圆明园——不该忘却的祭奠

《圆明园》(纪录片) 建筑串联着人的故事,寄托着人的意志,圆明园历经康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰六位帝王,前后修建151年,集合了中华民族建筑美学之大成,被法国作家雨果誉为“理想与艺术的典范”。 一、离宫秘史 圆明园,是清朝第二座离宫。 离宫,主要用于避暑。话说当年满人南下击败大明,入主中原,受不了紫禁城的炎热,至康熙帝,终于觅得第一座离宫——畅春园。 圆明园被列为离宫,则与雍正有关。 最初,它只是康熙赏给四子胤禛(雍正)的小花园,有次,胤禛邀康熙来圆明园赏牡丹,并安排他与弘历(乾隆)相见,爷孙俩相处甚欢,这对促成他登基起到了一定作用。所以,雍正皇帝扩建了圆明园,列为皇家第二座离宫。 圆明园的总设计师是雍正,他在这座园林里寄托了自己的宏图大志,他的寝宫被九座人工岛环绕,叫作九州清晏,寓意九州大地河清海晏,天下升平,江山永固。 总建筑师是雷金玉,他有“烫样”绝技,可能是最早的建筑模型,在当时以工笔画作为建筑图纸的年代,起到了很棒棒的作用。从雷金玉父亲雷发达(噗此后确实发达了

《圆明园》影评(六):一部质量上乘的纪录片

早就知道这个片子,一直想看,恰逢近现代史纲要的课上放了这部纪录片。虽然由于两节课的时间较为紧张,跳过了某些段落,但这部纪录片仍然让我觉得震撼,我们年轻人太需要看这种质量上乘的历史题材的纪录片了。

这的确是一部制作精良、脉络清晰的纪录片。从圆明园的设计、建造以及扩建讲起——雷氏家族设计、雍正扩建、乾隆继续扩建,资料翔实,并有复原的效果图,向我们全景式展示了中国历史上国力最强大时期——生产总值占世界的三分之一——建造的皇家园林。圆明园必然是空前绝后的,前半部分把这座皇家园林描绘的有多恢弘,后半部分它所经历的一切就多么让人心碎。作为那一时期皇帝实际起居、处理朝政的政治中心,圆明园顺理成章地成了侵略者想要征服的对象。后来发生的一切事情不必多讲,观看时只觉得解说字字诛心,难受极了…

这部纪录片完整讲述了圆明园的起源、建造过程、景观布局、毁灭过程,并对与圆明园关系紧密的雍正、乾隆等人有所介绍。了解圆明园,看这部纪录片是个极佳的选择。

《圆明园》影评(七):我一定要去圆明园!

我一定要去圆明园!!那是一种伤!

中国的耻辱,民族的耻辱。可恶的强盗,中国记住你们。历史会记住你们。你们得还,你们他妈的都得还!!拿的都还给我回来,都给我跪下道歉!!

压抑到死的心痛,不能封顶的愤怒!!

口口声声讲,历史不能被更改,前人犯下的错误不能今人来承担,那前人犯罪得到的财物难道应该后人来享福吗!!胆小懦弱的的东西,连为前人犯的错道歉的勇气都没有;不知廉耻的玩意儿,还在享受着前人造下的孽。

不急,等到中国强大了,小日本鬼子、法兰西强盗、英国狗熊等等西方不是人,你们都乖乖的赔礼认错,抢的东西都得主动还回来,最多中国拿点钱,但,那只是中国的仁慈,是对你们的奖赏!

东西都搞回来后,是复原圆明园的时候了。那时,钱已经不再是问题,但也不能一蹴而就,要重建,就要弄到最好,最真实。重建后就是古代文化的圣地,旅游业不亦乐乎。

好处极多,一可以弘扬传统经典,二能一雪中国近代的耻辱,三是稳赚不赔事情,虽然投资较多,但总比那些面子工程有意义多了。与其举办这比赛,那展览,大兴土木不如重建这天下第一园。

虽然现在中国国内问题很多,尽管重建的那一天我看不到,但我希望,我期待,我肯定。

2b

《圆明园》影评(八):只愿雄踞一方,海内民众安好

明清之际,意大利等国的传教士将中国的四书五经传去西方,让经历文艺复兴、摆脱蒙昧的欧洲人见识到了玄妙的中国宗教哲学美学文学;他们捎去中国的天文历算、科学技术;他们带去中国的金鱼、中国的陶瓷、中国的皮影戏。欧洲人大开眼界——啊,世界上竟然有此等美妙之器物!

滥觞于希腊的海洋文明使然,欧洲人好动迁,喜扩张;而华夏文明诞生于滔滔黄河边,安土重迁,求静求稳。也许这是一种必然,在200年后的某一天,英国人的坚船利炮叩开了中国的大门。又过了16年,英法联军将圆明园付之一炬。

圆明园——

请您用大理石、汉白玉、青铜和瓷器建造一个梦。

用雪松做骨架,披上绸缎,注满宝石,

这儿盖神殿,那儿建后宫,放上神像,放上异兽,

饰以琉璃,饰以黄金,施以脂粉。

请诗人出身的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦,

添上一座花园,一方方水池,一眼眼喷泉。

请您想象一个人类幻境中的仙境,

其外貌是宫殿,是神庙。

——雨果

她似乎极尽奢华之能事,汇聚东西方珍稀宝藏,她囥拢一片游离红尘的江南山林,收纳一方欧洲水法柔美优雅,交相辉映,衬托着康雍乾傲视群雄的宫殿。

此番蔚然壮阔之景,我们只能从数字电影中窥得冰山一角。梦里渴望能直观地触碰那古老宫殿的灵魂,眼前依旧是残垣一片。

毛主席有一句至理名言“落后就要挨打”,但并不代表攻打落后者就是正确的行为。我们在道德上猛烈批判英法联军的暴行,而这只能给我们带来精神上的慰藉罢了。通俗地讲,强大的敌人要烧光我的家,我只能恨他了无人性,骂他残暴不堪,他确实犯下滔天罪行,而我却无力抵抗。

我并非民族主义者,然我不认为西方经济水平赶超中国能体现出西方社会制度的优越性,两次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华……接踵而来的灾难也仅仅说明西方军事力量比我们强大而已。好比两个孩子,一个喜静,一个好动,好动的孩子打了喜静的孩子,两人实力悬殊,你能说好动的孩子比喜静的孩子强大吗?只能说明他攻击性更强,同时力气更大罢了。文化上也一样,并无优劣之分,对文化的喜好是因人而异的,近代以来中国人恐惧西方人的枪炮,因此西方人在国人眼中的形象高大起来,从此他们的图画似乎看起来比我们自己的更具美感,他们的著作好像比我们的更高深,他们的教堂比我们的寺庙更神圣,甚至他们的容貌也比我们更漂亮……

西方文化固然有可取之处,却全然不从侵略战争中体现出来。

“风水轮流转”是一个违反马克思唯物主义史观的观点,然而它笼统地解释了世间万物的规律。我们不妨借鉴,也许中国不愿意也不适合做一个称霸世界的超级大国,只愿雄踞一方,海内民众安好。

《圆明园》影评(九):摘录于 维克多雨果之圆明园评价

在世界的某个角落,有一个世界奇迹,这个奇迹叫圆明园。艺术有两种起源,一是理想,理想产生欧洲艺术;一是幻想,幻想产生东方艺术。圆明园在幻想艺术中的地位,和帕台农神庙在理想艺术中的地位相同。这便是一个几乎是超人民族的想象力所能产生的成就。这不是一件稀有的、独一无二的作品,如同帕台农神庙那样;如果幻想能有典范的话,这是幻想的某种规模巨大的典范。请想象一下,有言语无法形容的建筑物,有某种月宫般的建筑物,这就是圆明园。请建造一个梦境,材料用大理石,用美玉,用青铜,用瓷器,用雪松做这个梦境的房梁,上上下下铺满宝石,披上绫罗绸缎,这儿建庙宇,那儿造后宫,盖城楼,里面放上神像,放上异兽,饰以琉璃,饰以珐琅,饰以黄金,施以脂粉,请又是诗人的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦,再添上一座座花园,一片片水池,一眼眼喷泉,加上成群的天鹅,朱鹭和孔雀,总而言之,请假设有某种人类异想天开产生的令人眼花缭乱的洞府,而其外观是神庙,是宫殿,这就是这座园林。为了创建圆明园,曾经耗费了两代人的长期劳动。这座大得犹如城市的建筑物,是由世世代代建造而成的,为谁建造的?为各国人民。因为,岁月完成的事物是属于人类的。艺术家,诗人,哲学家,过去都知道圆明园;伏尔泰谈到过圆明园。我们常说:希腊有帕台农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,东方有圆明园。如果说,大家没有看见过它,大家也梦见过它。这曾是某种令人惊骇的不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,如同在欧洲文明的地平线上显出亚洲文明的剪影。这个奇迹已经消失了。

有一天,两个强盗进入了圆明园。一个强盗洗劫,另一个强盗放火。看来,胜利女神可能是个窃贼。对圆明园进行了大规模的破坏,由两个战胜者分担。我们看到,这整个事件中还与额尔金的名字有关,这注定又会使人想起帕台农神庙。从前对帕台农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,干得更彻底,更漂亮,以致荡然无存。如果把我们所有大教堂的所有财宝加在一起,也抵不上东方这座了不起的富丽堂皇的博物馆。园中不仅有艺术珍品,还有成堆的金银制品。丰功伟绩,收获巨大。两个胜利者,一个塞满了口袋,这是看得见的,另一个装满了箱箧;他们手挽手,笑嘻嘻地回到了欧洲。这就是两个强盗的故事。

我们欧洲人,我们是文明人,中国人对我们是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情!

在历史面前,这两个强盗,一个将会叫法国,另一个将会叫英国。我先要提出抗议,感谢你给了我抗议的机会:治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远不会。

法兰西帝国吞下了一半的胜利果实,今天,帝国竟然带着某种物主的天真,把圆明园富丽堂皇的破烂陈列出来。我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份赃物归还给被掠夺的中国。

现在,我证实,发生一次偷窃行为,有两名窃贼。维克多·雨果1861年11月25日于高城居

《圆明园》影评(十):野蛮地球轮番上演着的悲剧

有时候无聊的下午,会搭公交去圆明园散步,北京难得的清静处,却是一个文明的伤口。

没有去过卢浮宫,也没去过大英博物馆,没有去过蓬皮杜文化中心,也没有去过日本国立。如果有机会此生一定会去观赏,一个文明的优雅和想象力,不在于它建造了多少机枪大炮;而在于能否用它的文化感召世人。在圆明园被烧一个世纪之后,我们文明曾经的优雅和魅力已成昨日黄花。Iphone成了人们尽相追逐的产品,听着linkin park的歌,使用着宜家带来的北欧风家居,鉴赏着后现代建筑的光怪陆离设计。大裤衩、鸟巢、T3……就像一个害怕被大人丢在身后的小孩子,努力奔跑追赶前边的人群。

我们这代人已经几乎将印刻在身上的文明印记洗尽,看着日本动画长大,玩着欧美带来的游戏,欣赏着好莱坞的电影,听着各式各样的西方乐队。可是有什么办法?近百年,文化和文明近乎停滞,样板戏代替了诗歌戏剧、红歌代替了音乐艺术、又丑又笨的苏式建筑代替了古典风格、烧毁了旧书、砸掉了雕像、拆掉了古城墙。

然后的然后,我们就成了世界工厂。山寨着全人类的创造力,盗版着世界的想象力。还好,尚能创造农业重金属,偶尔来一两部贺岁档。

有一次从鼓楼大街回来,看着路边拉着二胡的孤独老人,夕阳下的影子渐次拉长。也许东方幻想乡早已成往事,注定难以传承。毁灭这个古老文明神韵的,不是一百多年前的那把火,而是一个落后文明在历史的十字路口上的仓皇失措。