《蒙娜丽莎的微笑》影评精选10篇

《蒙娜丽莎的微笑》是一部由迈克·内威尔执导,朱莉娅·罗伯茨 / 克斯汀·邓斯特 / 朱丽娅·斯蒂尔斯主演的一部剧情 / 爱情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《蒙娜丽莎的微笑》影评(一):an independent woman

In the film Mona Lisa Smile, an enthusiastic woman, Katherine, inspired a lot o f excellent students in a female college. At first, the smart girls played a trick on this new teacher. However, they didn't make it since Katherine changed her plan immediately and enlightened her girls as to the essence of painting. Although her teaching methodology was not accepted by the college board, the principal rewrote an invitation of being their teacher for next semester.

What impressed me most is her unique attitudes towards life. She seldom does as the Romans do. Surprisingly, she broke up with her boyfriend on Christmas even he came to see her from 3,000 kilometers. Furthermore, challenged by her students, she adhered to the innovative concept at that time that woman is destined to raise kids at home rather than being a lawyer or so. Those accomplished young lady were shocked by her ideas but they still respect their beloved teacher for her courage.

As an open instructor, Katherine is as encouraging as John Keating in the Dead Poets Society. Attacked by much more criticism than male teachers, the unconventional rebel finally became an popular lecturer in the college. What striking me most is that she refused to go through life without living, which means that she would never compromise with traditions if they were not at all to her taste.

《蒙娜丽莎的微笑》影评(二):分歧

这部电影和男票一起看,因为观点不同,产生了很大的分歧 。上流社会的女性教育,虽然学习的目的往往是为了她们未来的家庭,但至少教育是全面的,包括礼节、艺术、修养等等,都在引导她们将来如何更好的生活。

而纵观现在应试教育的方式,除了生硬枯燥的科学知识,一点没有生活的情趣,至少我用到的生活技能少之又少,难道我们的思想自由了吗?不然吧,我们的思想才真正被困在了看不见的藩篱中,还自以为解放了思想。

关于想成为思想自由的人还是男人的附属品,我认为每个人都有权选择自己想过的生活。

我羡慕她们。

只有影片中这种上流社会的女孩才会有追求思想自由的冲动,因为总会有人在最后为她们的任性买单。

而大多数像我这样的普通女孩,往往经历了生活太多的磨砺和艰难,没有人会为我一时冲动承担后果,一句话,输不起。

我不重视钱财,但我希冀爱情。

渴望家庭的我,也许会作出和Joan一样的选择,也许某一天会后悔,但只要我们足够相爱,我愿意为了家庭放弃思想自由。我并没有觉得这样有错,而且肯定不是我一个人这么想,大多数女孩心中都会憧憬更快实现目标的生活方式。

而他却说喜欢有思想的女孩……

然后呢?

《蒙娜丽莎的微笑》影评(三):一部慢热的片

Recently, I have seen 2 movies which are acted by Julia Robert. One is Eat Pray Love; the other is Mona Lisa Smile. Some people say they are the movies of feminism, but I think they are the movies about finding the position of woman in the society.

To be honest, the rhythm of the whole movie is slow and tepid. It takes me almost an hour before enjoying it. When I find its value, I begin to contemplate. Katherine Watson has a near-perfect image. The boys in the movie are handsome and cute except the husband of Betty. The music plays just right. It is easy to attract the audiences and makes them touched.

I don’t know how to judge the characters in the movie. Katherine wants to change the tradition idea about woman. She wants to make her students realize the true value of a woman. Maybe we can call her “the radical feminist” in 1950s. With the open mind, she teaches her students to find their lives. Woman is not born as a wife. There are four special girls in her class, Betty, Joan, Giselle, and Connie. The four styles of girls choose different ways of life. Betty divorces. Joan chooses family and gives up the opportunity to Yale. Can you believe it? It is Yale. She just gives it up. It shocks me. I can’t close my mouth and don’t want to accept her choice just like Katherine. Giselle is so different. At first I don’t like her. I really think she is a bimbo. I appreciate her as the story develops. She is smart and considerate. Maybe she is the one who really knows the heart of the girls. Connie is a lovely girt. She is not smart enough, but she has a happy ending. When she rushed into the male dormitory for her love, I can’t help smiling.

Joan chooses family. She said to Katherine, “You are the one who said I could do anything I wanted. This is what I want.” It is Joan’s choice. Betty divorces. She said to her mother, “look at this, mother. She is smiling. Is she happy? She looks happy. So, what does it matter? Let me tell you something. Not everything is as it seems.” It is Betty’s choice. Katherine leaves her lover for Europe. She said to Betty, “Dear Betty, I came to Wellesley because I wanted to make a difference. But to change for others is to lie to yourself”. It is Katherine’s choice. She lives by her own definition and would not compromise that.

Katherine Watson is an extraordinary woman in that time. She wants to compel her students to see the world through new eyes. She wants to seek the truth and beyond the tradition. She wants to liberate woman from marriage. Maybe she is still disappointed. Where is the position of woman in the society? How to make a good choice? Which to choose, marriage or career? It is no answer until now. It is impossible to hold both. I appreciate Katherine. She is brave and independent.

I remember the words at opening ceremony at the beginning of the movie.

“Who knocks at the Door of Learning?”

“I am every woman.”

“What do you seek?”

“To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.”

“Then you are welcome. All women who seek to follow you can enter here. I now declare the academic year begun.”

At that time I saw the smile on Katherine’s face. Maybe that is her pursuit.

ow time has changed. Woman begins to walk out of marriage and challenges the world. Katherine will be happy for it.

《蒙娜丽莎的微笑》影评(四):找回自我

事实上,我们已被传统蒙蔽了太久,以至于看不清自己。

-----题记

传统陈腐的卫斯理贵族女校,迎来了新的艺术史老师凯瑟琳,她如所有满怀热诚与自由开放的老师一样,有着自己的一套教育理念,这注定了她将成为一个颠覆者。

第一堂课凯瑟琳打算试探一下学生的情况,结果她所谓的尖子生完全出乎意料对答如流,于是她知道传统的教学已经没有用处,迅速拟定了与当时的流行教育理念截然不同的方案。

在凯瑟琳开放自由的教学环境下,学生大部分都表现得很好,只有保守派贝蒂坚持与她作对,甚至早早地结婚,她认为学业远不如家庭重要----这就是在50年代美国妇女所认定的社会地位。即使一开始欣赏凯瑟琳的优秀学生琼,最后也同样选择婚姻而非耶鲁大学的录取通知。在教学上,凯瑟琳面临着学校顽固派的威胁,这反而令她坚持自己独特的教育课程。

有节课是关于梵高的作品赏析,关于《向日葵》凯瑟琳说梵高伟大的作品最后只沦为人们模仿的目标,而不去探寻其背后关于梵高的故事,他的思想感情,实在是可悲。事实上这个男性为主导地位的社会也是如此,大家都认为女性只能是待在家里劳作,却不认真思考一下她们的感受,就像贝蒂后来醒悟自己得去追随内心离婚上学,她对母亲说的,人们都以为蒙娜丽莎这表情很快乐,但真的是这样吗?不一定。

所以毕业后,贝蒂发表最后一篇社论感激凯瑟琳,“有人说她半途而废,也说她彷徨而漫无目的,可彷徨的人并非都漫无目的,尤其是那些超越传统,超越限制,超越表象而去追寻真理的人。”康尼则勇敢地追寻爱情,并走上大提琴的音乐道路(片中虽没有明确说明,但前后多次拉大提琴的情景确是暗示)。她们都不同程度的摒弃了传统,用自己深刻的目光去审视自己,明白自己到底应该干什么。

我们不仅仅被传统禁锢,更被那种刻板陈腐的思想禁锢。所以,很多时候我们应该去尝试着去改变。

就像《死亡诗社》里说的,“去奋斗,去寻觅,去发现,永不屈服。”

《蒙娜丽莎的微笑》影评(五):先进的性别文化对两性都有益

8年前看过的电影,又看了一遍。有些优秀电影是值得反复看的。

Julia Roberts是最喜欢的女演员之一。她的《美食、祈祷和恋爱 Eat Pray Love (2010)》、《落跑新娘 Runaway Bride (1999)》、《偷心》、《永不妥协 Erin Brockovich (2000)》、《我最好朋友的婚礼 My Best Friend's Wedding (1997)、《风月俏佳人》、《诺丁山》等都很喜欢。

喜欢这种反映女性意识苏醒和追求自我价值的电影。

读研时,上一届研究生毕业答辩的时候,有一位文学方向的女孩论文主题是《女性最后应该回归家庭》,不知道她选的哪部小说来支持她这个选题。答辩时讨论最多的是她这个,因为这个话题明了不深奥,大家都可以参与热烈讨论,真有一种学术探讨、坐而论道的风雅意味呢。 都是虚妄。

读研,大家都懂的。谈什么学术追求,无外乎为了找个好工作,嫁个好对象。有些人一年级上一些大课时已经悄悄地把同级的同学观摩筛选一遍了。而那个女生,毕业后自然是回到家乡,工作嫁人,即符合这个社会的价值评判标准又切合她论文的主题,也算是一种追求的统一,真诚不虚伪。据导师说她找了一个好工作,而得出此结论是因为后来学校收到她即将入职的单位寄来的政审材料。所谓的好!

所以这部反映美国50年代女性意识觉醒的电影,放到我们的今天仍很贴合。

不论女性多么优秀,在别人眼中,就是“no man wanted her. She is at least 30. I guess she never wanted children. /没有男人娶她。她至少30了。我猜她不想要孩子。” 即使有人说:“像凯瑟琳 沃森这样的女人不结婚是因为她们不愿结。/Women like Katherine Watson don't get married because they choose to. " 依然会有人反驳:”没有女人会自愿选择单身。/No woman chooses to live without a home." 这话出自片中中意识之毒最深,被男权社会以及她妈妈的各种观念洗脑最彻底的Betty之口,如今依然很耳熟,且多出自身边同性之口,就像《野马》中男权社会价值观念最忠实卫道士的那些中年妇女。

而正是Betty,在信了所有这些被她奉为人生圭臬,用来在生活中实践指导人生,以为就可以实现理想、尽善尽美,得其所愿时,最后却落得丈夫出轨,被母亲遗弃的结局,最后被迫觉醒。这就是所谓的“看上去很美”的完美生活,直到痛了才得到教训。

就像Betty说:“她在微笑,但她幸福吗?她看上去很幸福,那又有什么意义?/She is smiling. Is she happy? she looks happy, So what does it matter? " 而作为她的妈妈,根本不关心女儿是否幸福,”重要的是别告诉别人,家丑不可外扬。/ The important thing is not to tell anyone. Don't wash your dirty laundry in public." 宁可自己痛都要维护一种完美假象,活给别人看。

而在《大宅门》中,给九红造成一辈子痛苦的正是因为其青楼出身而嫌弃她的二奶奶(就像那些逼迫儿媳妇生男孩的也多是无知坚定的奶奶),连女儿都不给她养,使得母女不相认,甚至女儿都鄙视她。时代背景下女性的悲剧命运,因为同性的迫害更加艰难,更加惨烈,她并不是一个人。这里面没有人是胜利者,都是受害者。

而男性群体作为既得利益者,应该对这种同性的迫害是采取默许赞许态度的。为了统治的方便以及恐惧不能驾驭女性,他们更喜欢依附顺从者,而不是两个人格独立的、旗鼓相当的人有精神层面的沟通这种更高一级的愉悦,宁可要一个玩偶傀儡。落后的性别观念伤害的不只是女性。

妇女遭受的鄙视一旦在她们身上被深层意识化,她们便会鄙视自己并相互鄙视。--凯特·米莉特《性政治》

“群体的自我憎恨和自我厌弃,对自己和对同伴的鄙视,造成这种结果的根源是对女性卑下的观点的反复宣扬,无论这宣扬是多么含蓄,最后,女性对此也信以为真。”

而对于自我实现而言,婚姻也只是生活的一小部分,并不是最终归宿。每个人来到人世的使命是使此生值得,实现自我价值。生而为人,最重要是能够拥有自我选择的权利,而不是别人告诉我该如何做,该何时做。

而更实际的问题则是职场上的机会均等,薪酬均等。大概这些不均等一部分原因也是那些拿着“我要照顾老公孩子”为借口,拿着家庭当挡箭牌,进而给自己找一些不上进理由的女性造成的。这会是一个恶性循环。性别平等依然有很长路要走。

《蒙娜丽莎的微笑》影评(六):你的父亲可曾给你写过诗?

读这本诗集时,未曾闻过海桑其人,从诗歌中可知晓他是个中年男人,其他的,一概不知。仿佛在读一个不知何处来,去何方的透明灵魂所留下的文字。后看到诗集的后记,方知作者盛年穷论潦倒的经历,不禁唏嘘,重新回味起那些诗句来。

“我的心是座城堡,周围是遍地野花。如果我养起马群,会有人寻路而来。”你看,他多骄傲呀,仿佛在自己的诗歌国度里自封为王。可又未免太孤独“我愿意诗歌成全我或毁灭我的一生噫——若不是有许多诗人活过,我何以忍受这孤冷。”后来他或许有些近于心酸的清醒,“现在我知道粮食最重要,然后才是诗歌。”最后他缓缓地说“我不再追求幸福,我就是幸福,我不再想象生活,我着手生活。”“我愿意这就是我的一生,有阳光、粮食、女人和水,这是我所能想起的幸福。”

然后,他有了他的第三个女人,除了母亲,妻子,便是他的女儿。

”对不起,孩子并不比我更重要,正如我不比我父亲更重要,我们各人都是自己的,相互区别,相互爱着。“

“我三十岁了,你三个月了。我抱着你,你也抱着我。”

“我爱你,仅此而已。然而我爱你多些,就像我父亲爱我多些。事情只能如此。”

“我那些没能实现的梦想还是我的,与你无关。就让他们与你无关吧,你何妨做一个全新的梦。”

“他应该长时间玩着毫无目的的游戏,他是一只自私、可爱又残酷的小动物。他来到世上,是为了教育我,让我们得以再一次生长而不是朽坏下去。”

这些,都是他写给他女儿的诗,或是因那个孩子的触动而写的诗。

…………………………………

读着读着,就触诗生情,眼角生潮,想起我爸爸来。

小时候不懂事时犹爱读小说,非怪力乱神云波诡谲不看。童话笑话漫画无阅读饱和,散文一律不愿染指,诗歌更是避之不及。因饱受“李白捞月溺毙,海子卧轨而亡”的熏陶,总觉得诗是重度神经病患者写给轻度神经病患者看的,尤其是所谓的现代诗,因为古诗我那时好歹还能“鹅鹅鹅”上几句。所以我总觉得至于现代诗,看不懂说明我精神正常,生活小康。

我爸大学念的是师大物理系,可家中总有很多他大学时买的现代诗集,或者从图书馆偷的。工科男,一般被公为人傻钱多好管理,心智普遍低于生理年龄的正常水平。但他左手相对论,右手普希金。于是他很骄傲地跟我说:“我当年还写了好几本小诗,可惜现在都找不到了。”我鄙夷地说:“你到底是受了什么刺激非要去写诗?”他说他高中语文和物理都很好,填志愿时,他老师帮他选了物理专业。所以他有点薄薄的文学底子,胡诌得出几句酸诗。古谚云:国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。再加上我爸既不够风流也不够潦倒。所以他写诗的软硬条件皆不佳,那好几本小诗丢失了也罢,不然翻出来再看,必是令人赧颜贻笑大方的拙作。

我说得如此刻薄是有私人恩怨参杂其间的。我爸曾给我买了不少书,如《中华上下五千年》《益智问题500题》《拿破仑日记》等,可我都不爱看。小学时,电子书不普及,每次我问他要钱买小说,比如那时风靡各大小学的一些儿童文学:《淘气包马小跳》《晓铃叮当系列》《大宇探险系列》等,虽然他每次都给我买了但都要忍不住抱怨几句:”你为什么老是要看乱七八糟的小说!“

他貌似觉得,身教胜于言传。于是有一次,他把他又渣又黄的大学语文课本拿了出来,翻到《滕王阁序》,深情地朗诵:”落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”然后情难自禁地跟我说:“写得多美啊,落霞与孤鹜齐飞啊!秋水共长天一色呐!你也读读感受下。”可只有一句话令我眼前一亮:王勃南下探亲,渡海溺水惊悸而亡,时年27岁。当即感慨:无才无知真是运气。

海桑也在这本诗集中写道:“我曾经特别羡慕那些英年早逝的人。多好呀!20岁、30岁就死了,真好!但是我已经把自己的生命,发挥到极致了,我最优秀的东西都已经出来了,然后我死了,我永远年轻。”

后来,我爸终于顺其自然,放弃了用诗歌来感化我这个“自私、可爱又残酷的小动物”,他明白,等我慢慢长大,读倦了乱七八糟的小说,然后早沉迷早脱离,也许就会装模作样地捧起一本诗集,读读那些不怎么像在说人话的诗句,感受他年轻时关于文学的热爱,即使他当年读的是汪国真,而我现在,也为读到《我是你流浪过的一个地方》这样一本诗集而欢喜感动。

不像海桑的女儿那么幸运,我爸爸肯定是没给我写过诗的。他念大学,“诗情与荷尔蒙齐飞,生活共白开水一色”那会儿,压根还没我,等我出生了,他也埋头生活,好像成熟得不再好意思写诗了,那段青涩的理工男文艺岁月说出来,连女儿都会质疑嘲笑一番的。

虽然我爸从未给我写过诗,但小学时,我所有的演讲稿都是由他构思,创作,修改的。征文比赛获奖的作文也是他捉刀的,数学作业的图全是他画好的。这样想来,也算是个能文能理通情达理的好爸爸了。

我自然,是爱他的。

《蒙娜丽莎的微笑》影评(七):逆浪中的微笑

所看过julia的每部电影都让我印象深刻,她确实鼓舞了我,一次又一次的挑起内心寻求自由的欲望,在这种欲望随着年龄的增长被无数次说服、湮没的同时让我羡慕也钦佩那些为了某种追求而不顾一切去追寻的人们。他们有的在有生之年成为人们眼中的佼佼者,过着人们眼中幸福的生活,为人所称道,有的像梵高,生前过着不被人所认同的生活,忍受痛苦跟煎熬。究竟什么叫做成功的人生?剧中的julia在坚持自己的世界观的同时受到了多方面的打击,她痛苦过,最后带着自由的灵魂和学生们的尊重离开。像julia一样,拥有抛弃一切不顾世俗眼光的勇气的人在中国毕竟是少数,大多数人可能会像她的学生那样,在社会和自我之间寻求一个平衡点。这使我想起一年前同一个朋友的聊天,‘我想同他去一个生活节奏没那么快的国家,丢弃那些复杂繁琐的人际关系和社会认同,开一家小店,足以养活我们,然后幸福的过一生’。这就像个选择题,无关于对错,在于你内心的选择,在被认同的幸福感和成就感中活着亦或是带着自己的坚持在逆浪中微笑。

《蒙娜丽莎的微笑》影评(八):并非每一个人值得拥有梦想

人拥有此生是不够的,我们还应该拥有一个诗意的世界。

——王小波。

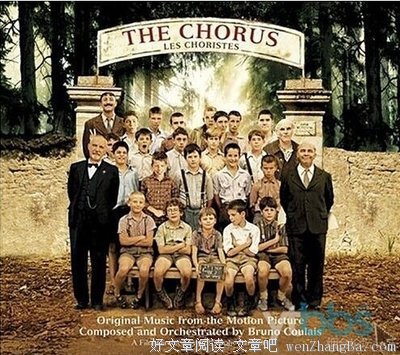

关于讲教育的片子,我看过中比较出名的有《放牛班的春天》、《地球上的星星》、《三傻大闹宝莱坞》等,听说这部片子是女版的《死亡诗社》,但是远远没有《死亡诗社》来得汹涌和深刻。看这样的片子,就有许多反义词在我脑海打架,比如“传统“与“现代”、“保守”与“前卫”、“束缚“与“自由”等,我并不是一个理性主义者,或者感性主义者,但我想做一个理性的完美主义者。关于活的意义,该怎么活,这样古老而频繁出现的话题,似乎我还不具备就其探究的资格。

有唱悲观论者,诸如“生无意义,死无理由”等麻木而逃避的说辞;也有高调抒写人生理想的,诸如“给我一根杠杆,我可以撬起整个地球”。事实上,多说无益,有些事情就在不经意之间形成了,比如我们上了什么样的大学,和什么样的人做朋友,从事什么样的事业,和什么样的人结婚,大多数我们没有选择,而是被选择了。

这部电影,一个有着前卫意识和现代观念的女教师来到卫斯理女子学校,想用自己的行动赋予女学生以浪漫气息,把她们从“相夫教子”的传统家庭思想中解放出来,做一个改变未来的女子,从反对婚姻都最后的无所适众。的确,改变千百年来根植骨子的的人性太难了,适应一种制度和规范,这个社会就稳定了,可要付出丧失个性的代价。什么“个性”、“自我”对生活在应试教育的我们,似乎只能借此滥竽充数地说说而已,真正做到堪比登天。这部电影或许折射出女权主义的光芒,鼓励女人从男权中解放出来,不依附男人而独立存在。

实质上,现在的社会不存在女性解放的问题。因为,一方面由于社会分工越来越细,个人生存压力巨大,男人很难独自撑起一个家庭,或者说,男人和女人在扮演社会职业角色方面,几乎平等;另一方面,女人的需求不同,不满足于家庭主妇的位置更主要是无法满足于家庭主妇位置,迫切需要经济独立。既然如此,女人和男人一同面临尴尬的处境。男人一方面要对女人付出,就需要承担更大的压力,可很多时候自身难保。女人倘若爱这个男人,又不愿意与该男人一起同甘共苦,投机取巧的思想很是契合自私的本性。所以,人们现在几乎被画成同样一张面孔:无所谓、麻木、顺其自然。我们不去主动选择我们的生活,而由生活来选取我们,无奈而可悲。

然而,有一种最为实在的说法可以使人和人之间达到心灵上所谓的平衡。是什么呢?就是人和人本质上的差别:世界上没有完全相同的两片树叶。但世界上相似和截然不同的人很多,大体上来划分,世界上就分为两种人:近理性主义者、近感性主义者。前者一般而言,能安于现状,按部就班地生活,直到老去和死亡。后者中,有的人或许实现了自己的理想,有的人则在中途放弃,有的人或太冲动了而走上极端之路,有的人却在艺术的世界里饱受着现实世界的贫寒。可无论怎么样,人都需要生活。是什么样的人,就过怎么样的生活。这是个囫囵吞枣的说法,也是最为贴切的命题。除此之外,还有更好的吗?

神马也是浮云,但需每时每刻给力地生活着,即“seize the day ”。

《蒙娜丽莎的微笑》影评(九):Mona Lisa Smile

刚才又重温了一遍"Mona Lisa Smile"。I came here because I want to make a change. But to change others is a lie to yourself。Catherine老师希望通过她来改变1950年代英国女孩子对于诸多方面认可的标准,比如marriage is born to undertake。乍看此片,没有太多感触,但是细细品味,觉得很多地方很有道理。有时候,我们固有的价值观会想女人穿的紧身裹胸一样禁锢住自己,无法让自己去追求自己真正想要的。所以,摒弃一些传统观念,在一些情况下是值得提倡的,也是我们所需要的。

但是,我想说,Catherine老师虽然自己在一些方面很progressive,可她的某些行为确实有些女权主义倾向。比如她在那么短的时间内和自己心爱的Pall说拜拜,转而投向Bill,难道是仅是因为英国那所学校缺男老师吗?可是,貌似是这样的,毕竟我们能够看到的在影片中出现的男老师,除了管教学的那位大叔以外,就是这位意大利教授了,难道Catherine的这种“见异思迁”行为就是她independent的表现吗? 请允许我用这个成语,因为她对意大利教授的好感也因为对方的disloyal而烟消云散,可是我并不认为Bill说的话不正确,和Catherine在一起,他确实感受到压力,同时,他也说过,就像 Catherine 写给Betty的信一样:有时候企图去改变所有的人,也许是为自己编制了谎言。Catherine希望每一个人都苟同她的价值观,难道这不强人所难吗,或许是有一些。难道这是西方女性固有的一种价值观吗?其实在读Nettles的时候,我也有过不解,因为,女主人翁为什么就因为对自己丈夫的稍没感觉就轻易的放弃了自己的两个女儿。难道个人价值就一定至高无上吗??当然,我也不是在批判,毕竟,这仅仅是我个人的价值观而已。

不过总的来说,这部电影是一部值得我们品味和思考的电影。而我从中学到的最重要的就是——Never gonna stop your pursuit of your dream~

《蒙娜丽莎的微笑》影评(十):相隔很久的感动

因为低了预期,竟被感动得一塌糊涂。

一部让我安静下来,开始专注的电影。

你可以说这是五十年代女性解放先驱。

Change for others is a lie to yourself.

——她说。

最后她还是选择了离开。

但是她在身后留下来那一幅幅接踵而至铺天盖地的以各自的姿态狂乱恣意肆放的向日葵。

——梵高步骤分解法?

——不。

还有穿着黑色毕业服骑着单车在她窗前追赶流连的阳光吹抚着头发风点燃了笑容的她们。

她说,是你教我要做自己想做的事。

那么我的选择就是做家庭主妇。

你以为家庭主妇都像你说的那样肤浅无知?

——你说你来这是为了帮助别人找到自己的生活方式。

——其实,你来这里是为了让别人帮你找到你自己的生活方式。

她明白了自己不能过界。

自己无权干涉、置入过多别人的生活。

她忍受不了谎言。

她要诚实。

她要离开。

她要远行。

她要漫步。

去寻找,

去再次发现。

远方,还有新的墙要瓦解。

在她无话可说的第一节课之后,她带入现代艺术的概念。

——你如何评判一幅艺术作品的好坏?

——或者说,怎样才能称得上是一幅艺术品?

她让我觉得,当一个自由授课的老师,该是多么幸福。

还有那个闯入男寝勇敢追求爱情明白不能自我否定徘徊踯躅的女孩。

还有那个追赶自己意大利教授女孩,一如多年后巴黎我爱你里那个等待毒贩的糜烂迷醉却孤独得不可救药的自己那样眼神迷离。

——是啊,蒙娜丽莎微笑着。

——这就够了。

——她到底怎么想,又有什么关系呢。

我想我心里,还是有这么点梦的。