水浒传:怎样的强盗书的读后感大全

《水浒传:怎样的强盗书》是一本由孙述宇著作,上海古籍出版社出版的平装图书,本书定价:32.00元,页数:310,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《水浒传:怎样的强盗书》精选点评:

●太学术以至于无趣了。

●鞭辟入里,解开了我多年来关于《水浒传》的若干疑窦。分析成书背景的忠义人部分,读来满腔悲愤。

●一些说法非常有趣,譬如何以这群强人能有用不完的金银,整日价大口喝酒、吃肉,所论还是颇能服人的。又晁盖之死与靖康耻的关系,宋江形象对岳飞、刘备等人物的糅合,值得留意。问题在于,本书总是以“忠义人作水浒”的观点作为基点,来一一解说许多人物与事件的安排,在方法上首先就存有毛病了。难免有先入为主之弊,且太过脱离“民间文学”本该有的特点(比如论九天玄女与韦太后一段,尤其不喜欢)。好在作者自有一整套解释,能处处圆通,在总体上做到了自圆其说。

●出师未捷——

●我读过的最好的水浒研究著作。宋江等三十六人,就是为了岳飞而下世为人,演绎了忠义壮烈的史诗。

●比评金那本味道差了些,但角度特立,观点新颖。

●轻松解了许多哑谜,当真好功力。

●考据方法大有问题。

●读忠义人故事,可歌可泣。蚊子在手腕上叮了大包,也没发觉。

●怎么这么好看!!

《水浒传:怎样的强盗书》读后感(一):究竟是怎样的强盗书

孙述宇先生这部书80年代在台湾出版后,在《水浒》研究领域渐渐有了很大影响,可以说,90年代以后无论是国内还是海外的《水浒》研究者都要看一看,虽然未必接受书中的观点。

该书分为上中下三编,上编是核心部分,中下两编只是上编的补充而已,甚至有大量重复的内容。那么全书实际上提出了两个主要观点,分述于下:

首先,作者看到《水浒传》中大量的杀人越货、敌视妇女和迫害性的行为,推测这些故事都来源于水浒作者的“强人心理”,“《水浒》中有江湖义气,足证明这些故事曾经强徒传讲”(页34)。因此,作者认为《水浒》是一部“强人说给强人听的强人故事”,强盗参与了《水浒》的创作,是强徒的宣传文学(页35)。这是本书的第一个核心观点。然而,作者的这一观点实是以主观推测和联想居多。《水浒》的江湖义气和游侠世界,不等于《水浒》作者就是强盗,所谓“强人说给强人听的强人故事”,毋宁说是当时书会才人讲唱说话的常用题材。

作者的第二个主要观点认为,水浒故事的原型是南宋抗金忠义人,岳飞的形象“对水浒故事的创作起了极大的影响”(页73)。首先,我们承认,水浒故事中含有南宋抗金忠义军的元素。《水浒》与忠义军的关系,并不是本书作者的独创发现,王利器、张政烺、华山等早期史学家都注意过这一问题,并且这些学者都在水浒故事与宋史的“水史互证”上做出过扎实的成绩。然而,我们得说,抗金义军的元素并不是水浒故事的主要基干。如果讲原型,稍微熟悉宋史的人就能看出,钟相杨幺的洞庭湖起义,其形式、规模、发展动态与《水浒》中梁山泊起义是何等相似。实际上,南宋时地方上由数十人的小股武装发展到数千人以上的大股起义军的事例比比皆是,这些起义军或受招安,或被政府调集的战斗力强大的正规军所击败(钟、杨洞庭湖起义恰恰是被岳飞打败的)。宋史学家华山先生有一篇《南宋初的范汝为起义》就是很好的范文,对这些地方武装的起因、经过、结局有很精当的描述,而《水浒》中的梁山起义正是这些地方武装起义的再现。本书作者对这些史实和史料避而不谈,而是将水浒故事的原型局限于南宋抗金的忠义人,这就过于局限了。

更有甚者,作者在做上述这些论证时,其逻辑关系是混乱的。例如,在《卅六人故事的演进》一章中,作者有这样的论述:“小说中梁山阵营的组织成分,好汉们的籍贯与出身,可以一举证明故事创作与南宋初,而且忠义人参预其事。试想,忠义堂上聚的一群人,是从全国各地来的,他们出自社会的各阶层、其中军官尤其多,这种情况,只可能见之于金人入侵之初华北军民联合据险保聚的山营水寨里。”(页157-158)。首先,组织中成分和地域来源复杂的并非只有抗金忠义人,像洞庭起义军这样的南宋地方武装起义同样有上述特征。其次,通过梁山英雄的组织成分能否判断水浒故事的原型?这一逻辑是大有问题的。水浒故事是累积拼接成型的,不能与历史事实混为一谈,故事原型的组织成分也不一定来源复杂。书中类似的逻辑和论述颇多,徒供茶余酒后的闲谈中博人一乐。

综上,该书所要探讨的实际仍然是水浒故事早期形成和故事原型的问题。然而作者所用的方法,是以主观推论和联想为主的索隐,既抛开了文学文本的文献源流探索,对早期水浒故事的文学文本、宋元时期的话本文学以及通俗文学生态等等均避而不谈;又脱离了老一辈史学家“水史互证”中那种水浒故事与史实互证的紧密贴合。因此,全书的主要观点和结论很难让人信服。

《水浒传:怎样的强盗书》读后感(二):閒來翻書:孫述宇《水滸傳:怎樣的強盜書》

小時候最喜歡的書便是《水滸傳》,前前後後讀了有近二十遍,基本上是每個學期都要看的。梁山泊一百零八位好漢和他們的綽號,當年是全背得下來的。現在想想看,總也還記得一大半。陳忱的《水滸後傳》也讀過好多次,還有一本《水滸外傳》,好像是山東某個地方編的,講的多是梁山好漢年輕時的故事。

由於這深厚的喜愛,當年曾想爲《水滸傳》寫本續集,主要寫梁山英雄後人的故事。因為那時最喜歡的好漢是張清——原因或許是他丟石子的功夫比較容易學吧,小學時常常撿一把石子練習——而在《全傳》中提到過他有個兒子張節,所以便是自然的主人公。在小說中提及過有孩子的,我都給他們起了名字。更進一步,還爲他們配備了戰馬和兵器——來自於各種小說、評書,所以都是名駒寶刃。寫著這些內容的那幾張紙應該還找得到,但正文終究沒有動筆。

小時也喜歡岳飛。最初是聽劉蘭芳講《岳飛傳》,後來買了同名的小說和錢彩的《說岳全傳》,也是反復讀了好多遍。槍挑小梁王、大戰牛頭山等故事總能讓我熱血沸騰。同時還有像《興唐傳》、《薛剛反唐》、《楊家將》、《呼家將》之類關於英雄好漢的評書和歷史小說,它們伴隨我度過了有些枯燥的童年。

對《水滸傳》和岳飛的認識在大學時有了幾乎是徹底的轉變。重新看《水滸傳》的時候,對於武松血洗鴛鴦樓、李逵大鬧江州這些不分青紅皂白亂殺無辜的行徑無法接受,也開始質疑《水滸傳》在思想上的意義。至於岳飛,我發現歷史上的他并不像評書和小說中那樣“偉光正”,他的被殺也並非全屬於秦檜的陷害。相反,我比較能理解宋高宗為何要處置岳飛。

但《水滸傳》和岳飛之間有什麽關係呢?可以將二者聯繫在一起的,最早可能是《后水滸傳》中楊幺等人被視作梁山好漢的轉世,而他們最終被岳飛收服。當然,這並不是什麽直接的聯繫。在本書作者的眼中,二者之間的聯繫則更為緊密——宋江就是在映射岳飛!

在第二章《南宋民眾抗敵與梁山英雄報國》中,作者勾勒出一副兩宋之際北方軍賊遍地、到處是忠義武裝的景象。只要宋高宗下令,岳飛等大將振臂一呼,向北進兵,這些星星之火便可以燎原之勢收復中原,迎還二帝。劉靜貞教授在《史原》上曾對本書的臺灣初版本有過書評,未曾寓目,不知她的意見是怎樣。但我猜想,作者對兩宋之際歷史的描述與判斷恐怕很難被歷史學界接受。這且不去說。作者敘述這些的目的,是想要說明《水滸傳》的素材很多取自於宋金戰爭。梁山上的“忠義堂”便反映了“忠義人”的思想觀念,一丈青、關勝、呼延灼、李忠、周通等名字都是爲了紀念與金抗爭的宋朝軍官和忠義人,晁蓋死於曾頭市暗示著宋欽宗被金人射死的傳聞、宋江最後被毒死影射岳飛被害,等等。

這種“索隱派”的解讀方式,在我看來屬於猜謎,是完全無法接受的。小說中自然可以有真歷史,但那是有限度的,主要在於小說中所反映的人的觀念。要將小說中的人物與故事和真實的歷史人物與事件相對應,需要有非常非常直接的證據。小說,首先是文學作品,它不是歷史的記述。

作者的“索隱”,有一個前提是《水滸傳》的故事本就是忠義人創作的,它是強盜寫給強盜的書。在我看來,他的很多論述是頗有些前後矛盾的。比如說,作者說紹興和議(1141)後忠義人便趨於銷聲匿跡,而晁蓋死於曾頭市若是暗示欽宗之死,則總歸在1156年之後,又如何證明忠義人創作這個故事呢?他把很多故事的影射含義看作是後來的改編,但卻遠離了忠義人最活躍的時代,二者之間的關係便難以維繫。實際上,水滸中各故事起源不一,在時代上很難斷定,連今本的形態究竟在何時寫定都無法確認,又如何據以說明忠義人的想法呢?我以為,作者的時間系統其實頗為混亂,時而以今本解讀兩宋之際的情形,時而又說後世有很多改編,使我們弄不清,到底哪些是南宋初的反映,而哪些又是元代乃至明初的新故事。

可另一方面,作者將《水滸》視作強盜寫給強盜的書,在發揮諸如“義氣”、女性形象、大碗酒大塊肉這些內容上頗具解釋力。誠如作者所論,梁山英雄其實很少劫富濟貧,更多的是對同道的接濟,體現的是好漢之間的團結互助。強盜認為紅顏禍水,視家室爲累贅的心態也很能解釋何以秦明在老小爲宋江設計而被害之後竟然默默接受的現象。對作者的很多解釋,我雖然在心底不能贊同,有時卻也要承認他能自圓其說,有其合理的一面。這種相當抗拒,時而又無法否認的矛盾心態,在我讀這本書時始終伴隨著。乃至作此小文,如何評價此書,也是我始終無法擺脫的情緒。

2013年1月13日凌晨

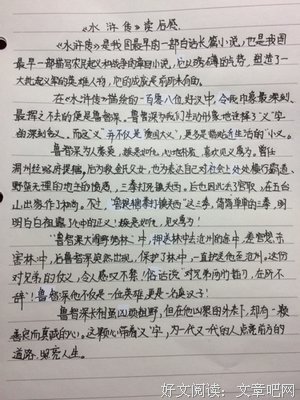

《水浒传:怎样的强盗书》读后感(三):断肠人远,伤心事多

书是网友推荐的,核心的内容一是从小说情节和人物入手,通过对比史实,论证水浒传故事的创作演变与岳飞事功及民间抗金义军经历的联系;二是从小说中反映出的种种观念,比如对女性的态度、对物质生活的向往、严重的不安全感和不讲原则的义气等入手,分析这本书并非是文人案头清供,甚至也不是娱乐良民的话本,而是强人说给强人听的宣传材料,所以今日看去有许多骇人难解,且不同于主流古典文学传统之处。水浒传的最终成书,当是后者(强人)在继承前者(有过抗金义军经历的人)故事底本的基础上又加增删润色的产物。

应该说作者的文学研究才能和佐助文学研究的史识都相当出色,一本书翻下来对水浒传原著的看法基本被作者同化了;而论证水浒故事与南宋抗金战争关系的几个章节,征引史料丰富,讲的也很清楚,重要人物基本都点到了,前后始末也叙述甚全,几乎可以抽出来做一篇南宋初年抗金义军事迹的专文。再有第二部分第一章批后世为秦桧赵构翻案的几段也算给力,虽不能像专职史家譬如王曾瑜大人那样刀刀见血搞的对手简直要憾之终生,至少基本思路对头,已经很不容易了。何况作者还在书中为那些“拔剑起蒿莱”的敌后抗金英雄抱了数次不平,多次批评“修《宋史》的官僚不替他(们)立传”等等,这就更加难得。——须知即便是当代的史家文人,肯用力于此处、青眼于此辈的又能有多少?更不用提表达门槛日益降低的当下,那些益发招摇过市的、以粉饰戕害百姓者、曲解舍身取义者为“独立思考”之标榜的刀笔吏投机客了。想来于今之时,治文科而能三观正确恐怕已经不是理所当然,而是简直该烧三炷香的大功德。

但是毕竟术业有专攻。所以如果吹毛求疵计较书中所涉史实的话,说实话还是有不少雷点。自己印象比较深的几个包括:

1、岳飞绍兴十年北伐的朱仙镇之战,今日史学界很多人已经确认有此战役而非岳珂杜撰,至少在颖昌大战后还有过较为激烈的战斗,有力的佐证之一是牛皋不见于岳珂家集而独见于《宋史》的“奇功”即立于此时,否则也不会有他在此次北伐后官衔跃升于岳家军三把手张宪之上的事了。

2、岳飞绍兴十年北伐的郾城之战,无论从杀敌数目还是战略意义上都是和颖昌之战等量齐观的大捷,高宗在诏书中都称此役为立国以来未有,不存在岳珂因为岳飞未亲自指挥颖昌之战而有意抬高此役地位的问题;再者岳珂写岳飞传记时对王贵在岳飞冤狱中的表现并未苛责,显然已经达成一定程度的谅解;而麾下中层将领能在主帅不在、基本是独立指挥的情况下立此奇功,恰说明岳家军战力强大,岳飞用人得法,因此所谓岳珂“为王贵、董先之非而掩饰此役地位”的动机其实根本不存在。

3、其余关于岳飞早期经历和战功战力问题的论述也多有错误,究其根本,还是作者自认较其他文学研究者更谙熟史料,实际却未能比较辨别;又先入为主的抱定了“岳飞事功多出于演义和家集,需要去魅”的想法,才致有如此多的漏洞。

4、关于岳飞部将、民间义军将领梁兴等人的生平很多描述也不确。比如关于梁兴的结局,作者在书中说“从那之后,由于两国已谈和,宋廷严禁与金对敌,他的消息也就没有了”,——其实是有的:史书记载这位战功赫赫身世坎坷的太行义军领袖病故于1148年,也即岳飞遇害6年后,而且境况颇为凄凉:他的独子夭折在他之前,家产也因无子险些被没,幸亏有厚道的地方官员为他立嗣,并把家产分给他的几个女儿。一代英豪,生前生身父母因自己坚持抗金而被金人抓做人质遇害,自己三入三出太行山组织敌后抗金,在岳飞支持下屡挫屡起终成席卷河北之势,最终却还是壮志未酬英年早逝,身后又孤零如此。这水浒传中“浪子燕青”的原型,无疑有着和书中的燕青一样的浑身好本事和过人的机警精细,从后人所作的赞语看大概还有和燕青一样的英俊仪表,生平遭际却实在远不如书中那个风流浪子快活洒脱。作者注意不到正史史料情有可原,但梁兴的结局在宋人笔记小说《夷坚志》中亦有反映,为文学研究者而疏忽于此处,不免让人觉得这治学者积淀还不够深。

5、书中论述高宗杀岳飞的原因离历史真实太远。所谓金人要求杀岳飞但宋高宗完全可以拒绝的推理其实站不住脚,说岳飞因民望太高而遇害更是大谬——当时遇害的远不止岳飞邵隆等武将,文臣甚至前宰执大臣被祸亦甚。不过这点也可理解,毕竟一般人都很难理解赵构当时的深层心理动机,对秦桧的生平和和议后的其他人事变化也少关注,自然也难于想象赵构当时除了达成苟安别无他想的迫切心情和对和议前后形势的一番打算。

以上种种缺陷,都是在朋友推荐了此书后找繁体版PDF读时就发现的问题。当然作者本行是文学研究,并非专业治史,本心又并非有意要颠倒黑白标新立异,所以本来也可体谅。然而如此多的bug,在着意此段历史的读者看来究竟不快。但最后还是入了实体书,说到底不过为了以下几段文字:

——建炎到绍兴初年之时,军贼中有个女将一丈青十分有名,她原是马皋的妻子,后来再嫁张用,那张用拥众数十万,据地千里,号“张莽荡”,他的军队曾一度由一丈青率领。这个娘子行军之时有两支认旗,上写“关西贞烈女 护国马夫人”,在当时的军贼、忠义人和士兵之间一定留下了一个深刻的浪漫形象。《水浒传》里那个一言不发的美人一丈青还带着一种可望不可即的神秘感,看来是那些军汉忘不了她,便把她放进故事里。至于扈成,也许是讲故事的人怜悯他,便让他也留名后世。

——宋金战争中许多人与事都在《水浒传》中投下了影子。最重要的自是岳飞,当年不但南宋朝野上下知道他忠勇善战而不扰民,北方忠义人间大抵也在传他疏财仗义以及不近女色等等,山东和河北的抗金豪杰跑过半个中原去投奔他麾下,可说是江湖上远近知名。小说中那个忠心耿耿而且疏财仗义的宋江,民众称他为“杀鞑子,平田虎。不骚扰地方的宋先锋”(一O八回、一六二四页),便是从岳飞身上借取这些品质的——否则难道宣和盗宋江也真的曾经“退虏平寇”(一六三九页)吗?

——。。。(梁兴)他没有李宝晚年的运气,没有史馆立传。理宗时立庙祀岳飞,配享的将领有六人,对岳飞不甚忠诚的王贵和董先都入选了,他却名落孙山。不过,在各地庙里有些岳飞墨迹的刻石,碑阴注明原件是梁兴家藏。这些墨迹是赝品,大概是出于两河或山东的遗民之手,他们年年南望皇师,在胡尘中怀念着岳飞,记得当年活跃的梁兴是岳少保的将领,于是就这样说。

——《水浒传》有一入话诗,咏的就是一个典型的这样的战士:

幼辞父母去乡邦,铁马金戈入战场。

截发为绳穿断甲,扯旗作带裹金疮。

腹饥惯把人心食,口渴曾将虏血尝。

四海太平无事业,青铜愁见鬓如霜。

这个汉子曾经和外族打过仗(喝的是“虏血”),吃过苦,器甲不全(所以要截发穿甲和扯旗裹创),因粮缺而要吃人肉,现在没仗打了(两国谈和?),他年纪大了,镜子里看见白发。这首律诗咏的不是任何一位梁山好汉,而是梁山好汉背后的一代真实人物。再大胆一点,我们可以猜想这是水浒故事的一位作者在咏怀:他自己原是个抗金的军汉,做过溃卒和忠义人,现在宋金讲和了,他年事也高,便在说故事求生计。

——“平辽”呢?像攻打大名府一样,又是一个泄愤故事。绍兴十年前后,无数的忠义人都把破金复国的希望放在岳飞身上,可是他在大好形势里受命班师,令他们失望到极点,他们心胸中强烈的“遗恨失吞金”的情绪,发泄出来,就有这种“平辽”故事......这一大堆故事日后集合成书时,编者也许故意不让岳飞的形象显露得太清楚,也许由于年湮代远,已经不知道这些故事与岳飞及南宋史事相应,于是就不依岳飞生平的次序安排,而任由重复,讲完曾头市又讲平辽。

——《水浒传》的结局,更是清晰地盖着忠义人怨愤的印记。梁山好汉为国为民,大半在疆场捐了躯,凯旋之后,除了急流勇退的人得尽天年,其余的都没有好收场,宋、卢两领袖亦分别给奸臣毒死:这样的结局,其实是炎兴时抗金汉子的命运渲染成的。忠义人从绍兴十二、三年就可能已经生出很强烈的怨愤之情了,那时和议已成,岳飞已杀,一些在早几年收复的土地又割还金国。沦陷区内的保聚砦寨任由自生自灭,宋的朝廷和官将再也不理会了。这些砦寨中有不少前面叙过的忠义人,他们为国流过血,有弟兄子侄牺牲了,家里还藏着岳家军、韩家军送来的什么大夫、什么使的官诰文牒。有些人不是留在家乡保聚,而是去当了兵或勤皇,也许一直在行伍里服役,也许打败溃散,吃过无粮之苦,跟随桑仲、张遇、张用、丁进、曹端等人背着军贼恶名,后来又收编回军队里,可是也受不到什么好待遇,万中无一的际遇制造出一个李宝(所以《水浒》里也有个朱仝日后荣封节度使),但枉杀的军汉就不知多少,像前述的丁进、刘文舜、张琪、韩世清、马皋、宫仪等等,都未必真是该死的。宋江遇毒之事,最可能是影射岳飞在狱中被毒死,但那几年间鸩杀仇金份子的传闻也实在多,如《宋史》也说牛皋疑是给张俊的干儿子田师中毒死的,邵隆(兴)亦有被秦桧差人毒死之说。就拿这个叫做“邵大伯”的民军领袖来说吧,我们记得他如何聚众抗金,如何先后追随李彦仙、王庶和岳飞,在京西和陕边与金人周旋了十多年,到宋金和谈,他夺回的商州又割还给金人,而他因常与金人冲突,终于遇害。他的官不大,死事又不够烈,于是修《宋史》的官僚不替他立传。反而那些投降金人的,如李成、徐文、孔彦舟、郦琼,都活得长命富贵。

从结局回头看,忠义人写梁山大聚义、全伙受招安与保国安民等并不是为了宣扬赵宋之德,也不是要劝勉后代继续向这皇朝尽忠。他们既尝过被遗弃被出卖的滋味,又已写出了宋江和弟兄们的下场,没什么理由再大力提倡向这个朝廷效力。他们把自身在宋金战争中的经验写进故事里,只不过是把过去的岁月录下来留个纪念了。他们要在故事中发言,也只是为自己剖白,说一番apologia pro vitis suis的话,向后世解释他们那一代做了些什么,为什么这样做。

大概是因为作者在这部分的分析入情入理很能使人信服,可能还要加上自己于这段史事本也有很多情绪在,所以以上所引数段,初读旧版时就有鼻酸目热之感,再看依然。诚如作者所述,岳飞事迹与水浒故事的联系,其并非阐发论说的第一人。但能讲的这么系统且试图印证于史料(尽管这种努力因作者研究领域和学力所限出了很多问题),就是高人一等处;而上述这些段落,推想抗金义军之故老遗卒为何、如何在强人故事中掺入抗金斗争的元素,尤其是掺入岳飞的性格和事迹;又为何在这些部分中流露出对钱财、衣食等优裕生存条件的向往,弥漫着遗恨无穷愤懑不甘的情绪时,尤以情理并茂而格外能触动人心。——人与人交时常有“相逢意气为君饮”,读书买书其实也有类似。至少对我而言,这些分析和推想,并非常见的那种将有趣化为枯燥的文学评论,而是像优秀的文学作品本身一样,能给人打开体验更广阔世界的窗口,让人忍不住顺着作者的描述,去想象绍兴十二年宋金和议后的漫长岁月里,那些曾经距离平生夙愿咫尺之遥,却终于因为江南小朝廷的自毁长城而终生沦落胡尘的义军旧卒、中原遗老,是怀着怎样的情绪,开始讲述或者倾听这样一篇看似豪气干云实则深藏着不平与悲凉的故事,一遍又一遍,一处又一处。。。英雄的历史在现实中告一段落,却又几乎在结束的一刻起便在平民百姓的言说中重新开始。而当后人顺着传说去回溯当初,那些遗留其中的斑斑血泪并不因为暗淡而失色,反而因为若有若无的痕迹,而更使人同时感受到岁月的沧桑无情和民众记忆的顽强多情。

恰便似白身白目客,偏入了幽径荒草窠,思前想后,怎不是“断肠人远,伤心事多”!