《爱德华·蒙克》的观后感大全

《爱德华·蒙克》是一部由彼得·沃特金执导,Geir Westby / Gro Fraas / Kerstii Allum主演的一部剧情 / 传记类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《爱德华·蒙克》观后感(一):那绝望的凝视

他不时停下来凝望着你的眼神,让人迷离。。。。

和所有伟大的艺术家一样~他是孤独的~

同时代庸俗的人们无法理解他。便嘲笑挖苦来掩饰自己的无知

不过说实在的,哪个时代的大多数人,不是这样呢?

《爱德华·蒙克》观后感(二):【爱德华·蒙克】

1.我很怀疑若是对蒙克和绘画不太了解的观众是否能细细品完这220分钟的版本,伪纪录片和摄像机在场的设计在传记片中比较少见,但这个长度确实会显得语汇重复,酷似那苦涩无奈的人生;2.选角真像,不光蒙克,场景与蒙克的作品也有一种信手拈来的自然神似,蒙克苦酒般的一生被沃特金以一种人类学的研究热情做得十分到位。8.5/10

《爱德华·蒙克》观后感(三):爱德华·蒙克

对于书画、音乐的创作,都要使创作者长时间面对所表达的情绪从具体及抽象的历程。而当这种情绪过于压抑及负面,却无法如常人可以回避或是转移。影片详述了19世纪挪威画家爱德华·蒙克的创作历程,从反复闪回孩童时期的悲惨记忆,结合了其不被认可的艺术价值、失败的情感之路,细致地解析了不同时期的作品的背景及表现形式,随着彼得·沃特金走入那个时代,走入爱德华·蒙克的内心,众多直视的镜头打破了拍摄的传统手法,却是一种最为直接、最为震撼的描写。在痛苦的、诗意的、颓废的、赤裸的生命张力下的画家爱德华·蒙克,更多的只是一个平凡却又不得不脆弱的人。

《爱德华·蒙克》观后感(四):面对痛苦与死亡 创造是唯一能让我暂时舒缓的毒药

我觉得我们被一条无形的线牵扯在一起,从她的发丝里伸出的无形的线似乎仍缠绕着我。当她终于彻底地消失在海的另一头时,我心上的旧伤还是那么痛,因为我们之间的线永远无法割断。

最好的传记电影

影片的叙述方式与镜头没有一点废话,屈指可数的几场群戏摒弃了一切渲染和交代,只保留人物最为本质的瞬间,并让这一个个瞬间的面孔直达内心与叙述表达。这种表现方式也正如蒙克的绘画,只保留最心底的内在,模糊化渲染其他。

211分55秒的时间,对于这样一部独特的电影,几乎削弱了所有的戏剧冲突,冷静地正如所有画面亮处始终透出的那一缕青色,温馨 迷人 距离 冷漠。

《爱德华·蒙克》观后感(五):给我最喜欢的画家

爱德华.蒙克

一个傍晚

一切都在燃烧

鬼魂从下水道钻出

瞳孔收缩

变成了一片灰白

就像街上人群看你的眼神

你坐在那里

听着斯特林堡絮叨不止

他是那样的厌恶女人

贪婪、恶毒又让你渴望

舞女们在闪亮的裙摆中消失

病毒肆虐

记忆仿佛染上了肺痨

一切都在流血

没有人记得尸体的名字

他们都随着华灯下的舞曲

慢慢地旋转着不见了

只剩下了叫喊着的骷髅

有的朋友开始变得陌生

有的在流放中死去

然后你就老了

不过别为渎神而担心下到地狱

因为你最爱的女人曾对你耳语

“我觉得你长得像基督”

虽然后来你再也没有见到她

但至少画笔和刻刀没有背叛你

什么都不重要了

可怕的疾病摧毁了所有

又让所有重生

一个清晨

一切都在燃烧

《爱德华·蒙克》观后感(六):那是火

那是火,血液在流淌 一把炽热的剑和一条火红的河流 这是世界末日的痛苦和死亡的折磨 晚上大厅公布的一份手稿记载着生活的神秘苦恼 深夜我独自坐着 我感觉到一种饱含痛苦的呐喊划破荒芜的世界。沃特金的旁白外加蒙克的书信,道来他的一生,有些意想不到,却实在感觉太好! 剪辑比较意识流,重复无数次地闪回幼年患病呕血的片段,以及年轻时短暂的爱情,但这恰好也渲染了蒙克内心的挣扎,他在艺术上的成就是幸运的,而从小就植根的痛苦,或许影像也无法表达,都在画的每个笔触里... 本片以记录手法讲述出身资产阶级富有家庭年轻英俊二流画家爱德华蒙克短暂艺术生涯揭露了病入膏肓的资本主义社会道貌岸然面具下剥削贫民压迫妇女的虚伪丑恶嘴脸表现画家迷惘困顿消极反抗和对女性不自由不平等地位的同情由于资本主义世界观局限性片中充斥宿命论软情色渣滓需要以唯物主义辩证眼光审视批判。

《爱德华·蒙克》观后感(七):孤独的心

这是昨晚看的传记电影。这个人在鲁迅的书里经常被提到,是个画家的,我都完全忘了。不过他的画<呐喊>很有名的。

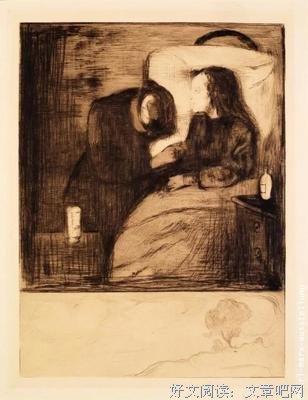

是个很有趣的电影。有将近三个小时,我都坚持下来了。实在是因为他的手法很好。他采取了一些记录片的手法,就是让演员有点忽略镜头的感觉.演员的表演,随时都在提醒观众,他们知道有镜头在这里,然后寻找机位的感觉甚至表现得有点穿帮.一直都在间离观众和电影中的人物.然后,整个电影有很多个叙述者,有旁白,有孟克本人,还有孟克身边的人。所以,甚至有的时候对同一个事情,他会从几个不同的视角来给几次镜头,也非常有意思。还有我比较喜欢的东西是,整部片子都充满了肺结核死亡的场面,咳嗽声。孟克的母亲,妹妹都死于此.他内心其实是很有阴霾的.死亡场面和血的场面并非营造恐怖气氛,而表现主人公内心的一直都有的恐惧和无助.终其一生未能逃离的冰冷的阴沉的感觉。肺结核一个是当时的时代病,鲁迅的书里也有很多人死于这个病嘛.而且那个死亡的场景,病人脸色殷红,吐的血也艳红,有诡谲的美感,从电影画面来说是这样。我总觉得和主人公悲剧命运是一样的。他的作品所达到的高度是很喧艳的,但是他又死得很寂寞,因为同时代没有人理解他。反正我特别喜欢那个穿插全剧的诡异画面.深切衬出孟克的孤独。

《爱德华·蒙克》观后感(八):噩梦一样的漩涡。

挺好的,漫长的时间,闪回的记忆,重复的镜头,整个影片像噩梦一样的漩涡。像是在展示蒙克可怜,绝望,偏执的一生。我觉得他可能活的大部分时间都像是煎熬。童年经历了母亲,妹妹的病逝,从小体弱多病,估计很少跟外界有过接触,还有沉闷压抑的家庭氛围,让本来就沉默寡言的蒙克,永远使自己躲藏在家庭的阴影里。这些似乎也是导致蒙克具有强烈缺乏安全感和偏执的原因。对那个第一次撩动他心的海伯格太太,就有这种强烈的依赖感,或者说是痴情,或者是因为他的经历导致他是无法忍受去失去身边的人。

我个人理解,蒙克已经缺乏安全感到了极致,他甚至会去迷恋离他最近的阴影。他的经历,他的家庭环境,他的画面背景,还有影片中提到他曾有段时间患上旷野恐惧症,害怕宽阔的地方,总是靠近墙走,挨着他的阴影。

影片最感触的地方,除了他的绘画风格形成。还有三次肖邦 《冬风练习曲》响起的时候。每次出现这首曲子都恰如其分的好。比如当那个 波西米亚式的无政府主义的主导人,在高声宣咄他那病态极端对女性仇视的言论时,音乐缓缓响起,开头的舒缓像水滴入湖面,声音孱弱却清澈,竟能他立马停下。接下来像冬风凛冽的阵阵音符,对应着北欧这片冰天雪地,冷却了室内嘈杂的人声。所有的人开始沉默,可能他们也在片刻间冷静着思考自己怎么会这样,这是为什么。

整个影片三个半小时,需要一些耐心,你得做好一些准备,了解蒙克的生平,了解这个可怜满是绝望的人。

《爱德华·蒙克》观后感(九):艺术是什么

如果某件事情你是为做而做,那基本你对它已经没有激情了。但是它某种时候是必须的,或者是同老婆的一次平淡如水的性爱,或者是每天案头堆积的工作,又或者作为一个电影爱好者,去啃一部老掉牙的经典电影。实际上,一部影片之所以经典,我一直无法去定义。经典因为每个人的审美纬度的不同而不同。我以前以为自己的欣赏水平已经足够到去区分一部电影是否是装B还是确实经典。事实上,我没能办到。或许一个人是否真成熟就在于他是否敢于承认他实现不了的东西。在今天我承认了,我不是情圣,不光是因为吸引力不够。还因为我对待感情太投入了。呵呵,那今天我可以心平气合的谈谈那些看过的而自己并未真正喜欢甚至是看懂的电影。

爱德华.蒙克,抽象画家,此传记影片对他的艺术人生做了回顾。顺带帮你复习了19世纪欧洲绘画史。所以是个长知识的好机会,以我的意见将它作为一本记录片来看,你的收获可能更加多。当然它也展示了那个时代细致的风情画,搭配作者的旁白。绝对是上佳的艺术史教材。然而打动我的不是电影本身,而是它展示的一幅幅直指人心的画。抽象画怎么算好我不清楚。但是有些画真能让你有共鸣。特别是他的《呐喊》,这是每个地球人都知道的画,它确实传递了恐慌和不安的精神。你看到它能被他摄住魂。那么丑陋,对于外行来说完全看不到什么技巧。感觉自己也能画一样。但是它打动人,用中世纪的说法,它是魔鬼的产物。有这样感觉的画家还有凡高,你看她的向日葵也有一股潜伏在画里面的力量,生命力,粗暴的毁灭其他生命的生命力。评论家的话说的好,正常人画不出来。是啊,最后他们都疯了。上帝啊,你真公平。我觉得看到这份上,基本我可以讲我看懂了。对另一部,我却不 敢那么讲。去年在马里昂巴德,弄的我实在很狼狈,应该它是一部很经典的电影,但是我真没怎么看懂,一部分是因为自己外语比较烂,字幕差劲另一方面其意识流的拍法确实让人摸头不着。我能分清一部分情节,但是我不知道它好看在什么地方。想起一位博士的影评,和他那出于内心的赞赏,我内心未免失落。所以第一次我知道,艺术永远不能平等。艺术或许不好分高下,但是某些艺术是为某种特殊的人准备的。那下次你参加艺术展,不会为了看不懂别人的作品而觉得他在装B。当大家都那样的时候,伟大的作品也许就会出现了。

《爱德华·蒙克》观后感(十):挪威的伤痛

他生活在一个极度扭曲的家庭里:母亲因肺结核去世,父亲是精神病患者,另一个兄弟和她最喜欢的姐姐苏菲先后去世,接着父亲去世了,小妹妹还患有精神病,双亲和兄弟姐妹的接连去世。

本来就体弱多病的面对这接二连三的打击,感情上、精神上都承受着无以言表的巨大压力,他将痛苦都挥洒在画布上,作品承载了他最饱满的激情,成为一代的绘画大师。

每次看到他的作品,我的心都会疼痛。为了我,为了蒙克,为了很多别的人和事。

我仿佛目睹了一次次的生死离别,经历了一次次的痛苦绝望。

如果让蒙克选择的话,他是宁愿不要作品,不要名画家的头衔,也是要家人的平安幸福的。可是这能由他选择吗?

蒙克说:“病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使并且他们伴随我一生。”他所描绘的世界是人类复杂的精神世界,是死亡、忧郁和孤独,是矛盾、痛苦、怀疑和焦虑。

他描写的是真实的人,他们呼吸、有感觉、遭受痛苦、并且相爱。

他们就在我们身边,他们就是我们。

我们没有那么无坚不摧,生活确实可以把我们打垮,但是,我们可以选择是否重新站起来。

我希望离去已久的蒙克可以心灵平静了。我很在乎这件事。