我的前半生读后感100字

《我的前半生》是一本由爱新觉罗·溥仪著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:63.00元,页数:2019-10,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我的前半生》读后感(一):【关键词:花猫白猫】

在紫禁城看来,

只要能捉老鼠,

花猫白猫全是好猫,

无论姓张姓段,

只要能把复辟办成,

全是好人。

辛亥革命的结局只有两个字:妥协。这是孙中山的无奈,也是革命党的无奈。而妥协造成的不彻底,既给了袁世凯称帝的野心,也给了退位后的爱新觉罗家族及遗老遗少们无穷的幻想。有了野心,有了幻想,有了思想,行动就不会停止,这也是鲁迅所说看不到希望所在的原因吧。而溥仪之最后出走东北成为傀儡皇帝,早被这“妥协”二字决定了。

《我的前半生》读后感(二):【育儿焦点】为什么6岁的溥仪会饿得抢酱肘子吃?

微博上看到一条令人惊奇的新闻,在世界头号强国物质生活极为丰富的美国,一对信奉素食主义的夫妇,因为只喂幼儿蔬菜,结果18个月大的孩子严重营养不良,竟然活活饿死了。看到这条新闻,在为孩子惋惜的同时,我想到了我国的末代皇帝溥仪,在他的回忆录《我的前半生》中,就曾记述到一件让他一生难忘的童年往事:

6岁的时候,他曾饿得去抢王府送给太后的贡品——酱肘子吃,但只咬了一口,就被太监抢走了。

生在皇宫大院,却像莫言一样,对童年的饥饿感有着一辈子难以忘却的记忆……这说出来,恐怕真是很难让人相信吧?

但这却是真实的历史!

人们常说,朱门酒肉臭,路有冻死骨,为何皇宫大院也出现“饿死鬼”呢?而且不止一个,据溥仪所述,他父亲排行第五,但却袭了爵位,就是因为前面几位哥哥,都夭折了。因为其祖母极其迷信“净饿一天”的养生法,总不肯给孩子吃饱,甚至一只虾也要分成三段吃。

物质生活原本极为丰富,孩子却不得不“挨饿”,这种“悖论”现象的产生原因,显然就在于人们的思想观念特别是教育观念的错位。

曾看到有人说《傳雷家书》是一本家教典范,翻阅溥仪的《我的前半生》,感觉这就是一部家庭教育的“反面典型”,时下我们在家庭教育(包括学校教育)中出现的问题,都可以在溥仪的“前半生”中见到。

最典型的问题,就是漠视孩子的童年,把孩子当成人看待。三四岁的孩子,却看成是“皇上”,金枝玉叶,唯恐出现问题。溥仪偶尔一次吃多了,结果太后让他吃了一个多月的糊米粥,尽管溥仪一直喊“饿”,却没人管。有一次别人拿干馒头让他喂鱼,他情不自禁就塞到嘴里去了,更因此发生了“抢酱肘子”吃的事件。溥仪一直有严重的胃病,这也就是小时候留下的病因。

又比如人们常提到的当下家庭教育中的“父亲缺位”现象。溥仪三岁入宫登基,一下子拥有了5位“太后太妃”母亲,但却缺失了父亲。他说自己是在六岁那年开始读书的时候才认识父亲,一个脸上没胡须的陌生人。这位父亲每个月出现一次,名义上是检查孩子的功课,但是一个是君,一个是臣,这位父亲比孩子还紧张,只会说“好好好”几个字,而且每次待不了两分钟就走了。

而且溥仪不仅缺失了父亲,连母爱也得不到。虽然皇宫中有5位“太后太妃”母亲,只是一种名义。虽然这些母亲每天都会问几句诸如“吃了吗?吃得好不好?”之类的对话,但除此也就没别的了。溥仪说他并没有感受到过一点母爱。他的童年,更多的是在太监的陪伴下度过的。

在溥仪的眼中,太监们只是一帮奴才。而在太监们的眼中,这个小孩子既是皇上,又是“饭碗”。他们之间,既没有平等意识,也没有同伴观念,更没有人之常情。太监因怕太后责罚,而限制“小皇帝”的饮食,甚至让他挨饿,还可以关他的“小黑屋”。真是没有想到,溥仪说“关小黑屋”居然也是皇室的传统,他的弟弟妹妹们在王府里也都被关过小黑屋。而当溥仪懂得了自己的“权力”之后,太监们又成了他的任意处罚对象。溥仪六七岁时就已经成为一个“残暴男孩”,经常随意鞭打太监,而几乎没人能劝说。

溥仪,这个20世纪初皇宫里的“残暴男孩”,似乎让人看到21世纪中小学的各色“霸凌学生”,比如把小纸片硬塞进同学眼睛里的小学生,比如掌掴同学甚至逼迫其下跪的女中学生……电影《少年的你》热映,许多人说在其中看到了自己的过去。

但多少人看清楚了,在这些“残暴”“霸凌”的背后,是家长的缺位,是家教的缺失。

仔细想想,现在的许多孩子,其成长过程真的就如溥仪进宫一样,从小,不仅仅是从幼儿园了,而是从所谓的胎教就开始了,父母除了提供食物之外,就把孩子交给了各种各样的培训班,英语,奥数,体育,舞蹈,甚至还有量子阅读法……种种的培训班,也只是把孩子当成了“饭碗”,当成了赚钱的工具。但孩子真正需要的精神,却没有人关心。别看孩子一天天在各种培训班的人群中生活,但实质上每个人都与溥仪一样,都是“孤家寡人”。他们学会了知识,学会了竞争,却没有学会沟通,没有学会与其他人和谐相处。

溥仪小时候哭闹,会被关小黑屋,现在的孩子在幼儿园、在培训班也会被老师体罚。他们除了学会一些知识,也在无意识中学会了如何用暴力处理矛盾。

一个饿得抢酱肘子吃而不得的孩子,一个身边没有同伴只有奴才的孩子,一个看到身边只有暴力解决矛盾的孩子,他的人生中,会有同情、协调这样的意识吗?

《我的前半生》读后感(三):为什么要带这本书去逛故宫?

他在紫禁城“错位”的童年

却在战犯管理所慢慢“复位”

三岁的溥仪很多人都去过故宫,

90%的人都是空着手进去又空着手出来的,

故宫对他们而言就是一所大房子,

甚至不如邻居家的房子看着亲切有感。

但是,

如果你带着这本书去逛故宫,

出来一定会有种如邻居家的亲切感。

这本书就是

溥仪的《我的前半生》。

书的最前面附有一张

“紫禁城平面图”

你可以总揽故宫格局,

明了自己所处的位置。

紫禁城平面图其实人的一生,

明了自己的位置最重要。

而溥仪的“前半生”,

一直走在“错位”的路上。

你看,

3岁,

从醇亲王府抱进故宫,

远离父母家人,

交由太监管教。

6岁,

从皇帝退位,

却又在画地为牢般的紫禁城

过着小朝廷的“帝王生活”。

11岁,

才认得祖母、母亲,

以及弟弟妹妹们。

这是一个典型的“童年错位”案例!

虽贵为“皇上”,

却又堪称“孤儿”。

虽有四五个“母亲”,

却享受不到一点“母爱”

一面是上至老头下至幼儿

见之得磕头,

形成了唯我独尊的心理

一面是太监们

处处饿他打他关小黑屋

形成了仇视暴虐的心理

时下许多人都在关注

”原生家庭“对一个人的影响

而紫禁城作为溥仪的”原生家庭“

影响可谓深远

已经是二十世纪了

他的教育

还是四书五经帝王思想

连带着种种的“复辟”幻想。

终于在日本侵略者的诱引下

偷偷到了东北,

成了伪满洲国的“傀儡皇帝”

成了为侵略者服务的大汉奸!

直到日本侵略者投降

伪满洲国覆灭

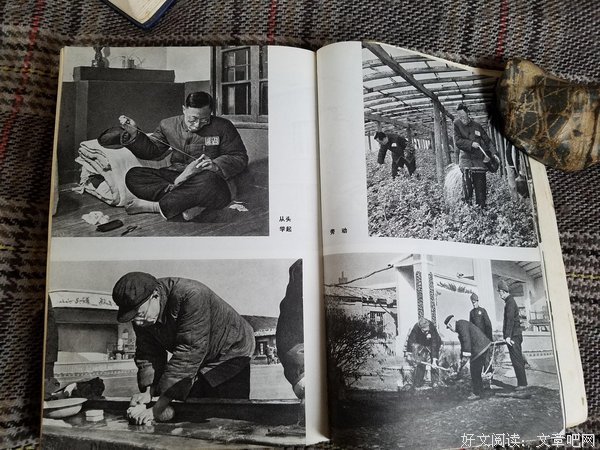

溥仪进了抚顺战犯管理所

开始学会自己刷碗洗衣

自己缝补衣服

学会给菜地浇水

在同样是画地为牢的管理所

他曾经错位的童年

开始慢慢复位

在《我的前半生》结尾

溥仪写道:

“人”,

这是我在开蒙读本《三字经》上认识的第一个字,

可是在我前半生中一直没有懂得它。

新闻里常见到小学生不会剥鸡蛋

不会系鞋带之类的小事

许多的家长是把自己的小家当成了“紫禁城”

努力培养着“小皇帝”“小公主”

却不知,这样的“童年错位”,

幸运的话,会在管理所“复位”

不幸运,可能会害其一辈子。

朱永新与孩子们在微博上看到朱永新老师介绍浙江某小学的“食育”

这些小学生每人都能给家人做一顿像样的早餐

心里给了一个大大的赞!

我们的教育,特别是素质教育

就应该是这样

从“衣食住行”开始

童年不错位

生命才会长久有力!

《我的前半生》读后感(四):了解一点皇帝家的养娃成本

据说北上广的90后养个娃都是几十万起,每个月都要买新衣服,心想你这是把娃当皇帝养么?也就安徒生的童话《皇帝的新衣》里,才知道有皇帝这么爱新衣服,每天每个钟点都想换新的。

讲真,皇帝家养娃,真是就如《红楼梦》里的贾宝玉一样,万千宠爱集一身?手边刚好有本末代皇帝溥仪的自传《我的前半生》,里面有些内容,倒可以对照着看看。

暂且按“衣、食、住、行”来分说吧。

衣:溥仪说对皇帝的衣服是没有任何限制的,几乎一年到头都在做。做了多少他也不知道,反正就总是穿新的。这似乎和安徒生笔下的皇帝差不多了,童话还真不是童话呢。不过溥仪的意思,似乎这么多新衣服,一并不是他要的,二他也穿不完,纯是浪费,或者说,有太多是给下边的人贪污了。溥仪还给开了一个单子,某月的做衣费用:

这个月给我做了:皮袄十一件,皮袍褂六件,皮紧身二件,棉衣裤和紧身三十件。不算正式工料,仅贴边、兜布、子母扣和线这些小零碎,就开支了银元二千一百三十七元六角三分三厘五毫。

那位90后养娃,每个月给孩子买衣服,看来和皇帝比,还是差远了。

食:这才是耗费人力物力财力最大的排场!关于皇帝吃饭,另有一套术语,是绝对不准别人说错的。饭不叫饭而叫“膳”,吃饭叫“进膳”,开饭叫“传膳”,厨房叫“御膳房”。溥仪说,隆裕太后每餐的菜肴有百样左右,要用六张膳桌陈放,这是她从慈禧那里继承下来的排场,我的比她少,按例也有三十种上下。而更可笑的是什么?就是这些孟子所谓“食前方丈”的场面,就是吃饭时面前三米多地方都摆满了食物,都仅仅是摆设,一是这些菜都是早做好的,放在火上煨着,所以一说要开饭,就可以马上端上来。当然味道就可想而知了。二是溥仪真正吃的,其实是太妃们为了表示关心,每餐特意送给他的饭菜,这特意送的饭菜才是真正御厨刚做好的,也有二十多道菜呢。但就是这些摆设的东西,一个月花费多少呢?溥仪举了一个例子:

皇上前分例菜肉二十二斤计三十日分例共六百六十斤

汤肉五斤 共一百五十斤

猪油一斤 共三十斤

肥鸡二只 共六十只

肥鸭三只 共九十只

蒸鸡三只 共九十只

现在猪肉多贵了?溥仪的餐前“摆设”一天就得二十二斤!

住:按民国优待条件,当时紫禁城里除了三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)划归民国之外,其余地方全属“宫禁”范围,溥仪的卧室叫养心殿。去过故宫的人肯定都参观过他的卧室了。溥仪记得他和弟弟、妹妹在养心殿里玩过“捉迷藏”游戏,放下帘子,里面一片黑,他和弟弟很快乐,却把妹妹吓坏了。

行:《红楼梦》中,贾宝玉一出屋,后面总要跟着一群丫鬟、婆子,如果出大门,就得有一帮小厮跟着。有一回,贾宝玉只带一个小厮去袭人家,差点把袭人吓死。溥仪说,《红楼梦》中的这种“尾巴捧场”,比宫里就可小多了,但也可以说是一个缩影,形式是一样的。

我到宫中的御花园去玩一次,也要组成这样的行列:最前面是一名敬事房的太监,他起的作用犹如汽车喇叭,嘴里不时地发出“吃——吃——”的响声,警告人们早早回避,在他们后面二三十步远是两名总管太监,靠路两侧,鸭行鹅步地行进;再后十步左右即行列的中心(我或太后)。如果是坐轿,两边各有一名御前小太监扶着轿杆随行,以便随时照料应呼;如果是步行,就由他们搀扶而行。在这后面,还有一名太监举着一把大罗伞,伞后几步,是一大群拿着各样物件和徒手的太监:有捧马扎以便随时休息的,有捧衣服以便随时换用的,有拿着雨伞旱伞的;在这些御前太监后面是御茶房太监,捧着装着各样点心茶食的若干食盒,当然还有热水壶、茶具等等;更后面是御药房的太监,挑着担子,内装各类常备小药和急救药,不可少的是灯心水、菊花水、芦根水、竹叶水、竹茹水,夏天必有藿香正气丸、六合定中丸、金衣祛暑丸、香薷丸、万应锭、痧药、避瘟散,不分四季都要有消食的三仙饮,等等;在最后面,是带大小便器的太监。

溥仪是三岁登基,完完全全的“儿皇帝”,一高兴也和一般孩子一样,撒腿就跑,这可就累坏了后面的这条“长尾巴”。等他稍大一些,懂得发号施令,就让那些尾巴在一旁等着,他自个儿跑够了,再让“尾巴”跟上。后来,溥仪喜欢上了骑自行车,下令把宫里的门槛全锯了,自行车多快呀,那些“尾巴”哪跟得上,就只能暂时免除了。

看完“皇帝家的养娃成本”,不知90后的家长们怎么想?养一个娃真要几十万上百万?还是许多东西浪费在了“排场”上?浪费在了“摆设”上?

以前过年,许多人门口都会贴一对联:勤俭持家久,诗书继世长。这是中国特有的家风传统,90后养娃也要多学一点传统家风,而不是皇室作风。