《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评摘抄

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》是一部由Jill Nicholls执导,Alan Yentob主演的一部纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(一):你好啊

摆脱家人,到处游历。我以为她是个看懂的。 喜欢她的作品。 她的作品大多是黑白照片,而黑白照片一直带给我一种非常冷静的感觉。照片中的人物有各种各样的表情,而记录那瞬间的人却一直冷静,无情甚至带有嘲讽的看着这一切。 她做了很多,可是没有人知道。 她希望自己是个神秘的女人,她做到了。 我喜欢那种看透一切的智者,我也希望变成智者。 智者应该没有烦恼吧。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(二):做自己的灯光

陈丹青:即便是极端避世、主题晦涩的摄影者,也是对着世界独自喧嚣的人。 连着看了两个摄影人物的纪录片,一个是Bill Cunningham,另一个是Vivian Mayer,两人都对摄影非常纯粹,他们都是拍自己所想,但相比而言,Bill可能更入世(尽管与其他比起来已非常脱俗),Vivian的摄影,更加反映自我,她也许也曾想过当摄影师,但最终还是为了生计选择了当保姆。我印象最深刻的是,她申请护照时,在父母这一栏填了去世,然后她开始了旅游,摄影,她是清醒的自由的,尽管在他人看来是自闭的,她勇敢地与自己的原生家庭断裂,去追逐自己所认为的意义。每一个人都有与世界对话的权利。 梵高说,星辰是逝去人们的灵魂,但要成为星辰,你必须去死亡。 但,Vivian也许并不愿意自己的作品被世人雕琢,也许她更喜欢当自己的灯光,而不是银河中的慢慢星辰。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(三):薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片

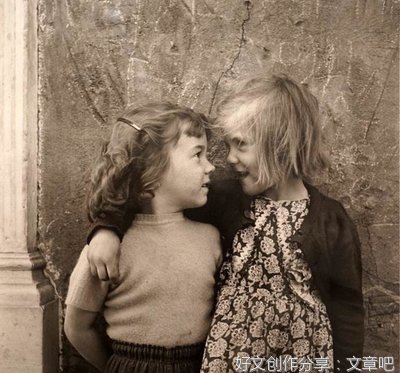

从上世纪50年代开始,Vivian Maier就在工作之余用一台Rollei双反相机拍摄街景,直至2009年逝世,她一共留下了超过10万张胶片,完整记录下芝加哥、纽约和巴黎在过去40年中的变迁。

Vivian Maier的作品直到2007年才被人们发现,她的照片敏锐而直率地捕捉到人们所流露出的情感,城市化进程所带来的变化、不同宗教和文化群体的种种境遇,

也被她记录在胶片中。通过挖掘人们的集体记忆,Vivian Maier展现出生活中动人的一面,将再平凡不过的日常景象,转变为出色的生活纪实,

从某种意义上说,足以与William Klein、Cartier-Bresson这些当时最著名的街头摄影师比肩。

2007年在一场拍卖会上被电影制片人John Maloof拍得后重见天日,她遂被摄影界公认为是20世纪最伟大的摄影师之一。

值得一提的是,Vivian Maier生前才华横溢,却默默无闻做了40年保姆,去世后留下10万多张芝加哥街景和街头人像底片,

Vivian Maier的正式职业是一名保姆,她的所有拍摄都是在工作之外的业余时间里完成的,由于经济原因,绝大多数胶片都没有冲洗。

你不需要成为一名摄影师,一样可以成为一个出色的记录者。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(四):自己的标准

小时候围着一个人继续观察,建立自己的审美倾向 长大了自己的摄影技能也在不断提高,从没停止过去自己找着要去的地方,选主题,大胆抓取的不是一个路人照片而是真正的肖像照,里面有一个人物鲜活的情绪和想法,去旅游,去找人物,没有停止过自我教育 最后时间的一个主题 拍很多很黑暗的报纸新闻题目 拍垃圾 坐在一个河岸的高高世界上,有人在游泳,有人游泳30分钟,她就是坐在那里,看水,然后走开。 我看过这部纪录片或者说影片,我才知道,你的照片是什么样的,什么内容,什么样的内容。里面不管是你这个人有没有黑暗一面,里面是有一个人开阔的晴朗自由和可爱的,我看到了。 其他没有评价,我就是会喜欢你,因为你过了你的一辈子。 照片好不好是不是极好的作品被人看到都是属于别人的。我知道的是,在你的一生那个过程里,为了一些东西好奇问过问题,想办法去解决过,被什么吸引过,觉得什么样的东西好过美过,坚定过自己的信念,看到了一些美丽的东西,合自己世界的东西,想办法提高过吸引自己陪伴自己自己懂得的摄影技术摄影内容摄影生活,所有的这些,就这样花了时间,组成了你的惊讶,留下的东西,好的审美和极好的作品,如果你还活着,或许可以当老师,可以把这些好的属于你个人的观念和技能和一些摄影想法分享出去,都是很美好的事情。我最后只是想说,你只是花了时间,组成了你的生命和你的生活。这也是独一无二的。也并非每个人都能有这样的生命这样的生活。只有自己过了一生,知道。也有其他在里面。例如不是选择幸福与人,或者没有那个选择,但是,谁的一辈子好不好,符合她自己的好不好,就是最幸福。

而我的幸福里面,有你的生命的一些东西,我自己知道。很高兴知道你,有机会去看那些照片啊,祝你好。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(五):最纯粹的摄影师

看到最后真的不仅落泪,深深为之触动。之前在北京国际摄影周上看薇薇安迈尔的作品展览时,就十分震撼。那种直击人心的敏感和犀利、非凡的构图和光影、以及瞬间抓住被摄者灵魂的敏锐,对于我这种向往街头和人文摄影的菜鸟来说,最心之向往,同时又深觉打击和无力,因为知道自己终其一生都难以达到这种高度,正如纪录片中的一个人所说的,和她的作品比起来,大多数人的照片都显得“低下”。

没错,低下,和薇薇安迈尔的照片比起来,我们如今这些轻易拍得,然后又迫不及待分享的照片显得那么的自以为是、廉价、缺乏灵魂。而拍出如此有力量照片的薇薇安迈尔,生前只是个不值一文的保姆,从来没有公开发表过自己的任何一张照片,一大部分甚至都没有冲洗出来。她没有家人、几乎没有朋友、一生不曾结婚也没有孩子、晚景凄凉、孤僻终老。她把摄影师的身份关在自己的小黑屋里,直到死后被人发现。但她又似乎一直在等待着被人发现,所以才留下那些数不清的琐碎的遗物,以及巨大数量的底片和胶卷。

她的照片有那么一种能量和魔力,让你似乎可以轻易地进入被摄的场景和人物,并与之共鸣,或许是因为她把全部与人交往的精力和感受,都放在了摄影上。当你把一件事情做到了极致之后,总有一些方面就会变得笨拙,所以她在生活中孤独、古怪、不合群,晚年更是生活困窘。但她到最后都选择把自己的成千上万的照片埋没在那些箱子里,即使她知道自己的作品非常不错,也没有萌生过利用照片来谋生或成名的念头。摄影对她来说就是一个任何人都无法涉足的、只属于她自己的禁地,她一个人的秘密宝藏。在这一点上,她是一个最最纯粹的摄影师。

虽然她神秘的一生为她的作品添加了几分传奇色彩,但是对我来说,她的照片本身,已经足以证明她作为一个街头摄影师的伟大和非凡。

真希望有一天我也能拍出这样的作品,哪怕只有一张。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(六):我只愿不忘初心

今天整理资讯的时候,偶然看到了薇薇安的作品,突然觉得心里的一小块地方在不经意间被撼动了。看着那些黑白胶片里的主人公:玻璃窗后表情孤傲的妇人,报亭里俯首思考的老人,表情各异的孩子的脸庞……还有拥挤的城市街道,夕阳下的光与影,小巷里的烟与雾……那些我们熟悉却来不及刻画的场景,在她的镜头下一览无余,那些随意质朴的镜头里有着轻易就撼动人心的力量。

我开始好奇,这该是怎样一个奇女子?用自己的镜头细细的刻画城市的每一个角落和瞬间。查询的结果却出乎我的意料,她并非出身名家,也不是什么专业的摄影师。她不过是芝加哥众多普通保姆中平凡的一员,她没有亲人,没有朋友,也从没跟身边的人分享过她的作品。而这些作品被发现的契机,是晚年的她出于贫穷将自己的胶片和照片变卖,并在07年被一位房产经理买下,意外的发现了这笔艺术史上的宝贵财富,并将其作品公布于众。

我的文字对这段故事的描写太过平淡,可以她留下的资料也确实少之又少,很难想象这样一个奇女子,是用怎样坚定的心和特别的视角去拍下这些精致的画面,却又不愿与人分享。是觉得世人无法品出她的美,还是本就是个风轻云淡的女子,我只愿于艺术为伴,无需高山流水觅知音。她当时的心境,我已经无从考究。却对她,还是深深的佩服。那些黑白的影像中,飘荡的烟雾、行驶的车辆、熙熙攘攘的人群中总有一个静态主体的表现,是否那就是心境的一个表现?任世间纷纷扰扰,我依旧不忘初心。

艺术界奉她为“街头摄影界的梵高”,“20世纪60年代最伟大的摄影家之一”,可名与利于她都是浮云吧。回望当今,有多少人在追逐自己梦想的路上把梦想丢了?忘了是谁曾经告诉过我,不要把工具当梦想。我只愿,不忘初心。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(七):事了拂衣去,深藏功与名

生于曼哈顿,童年辗转于法国,做过工人,返回芝加哥做40年保姆,未婚无子女,晚年逝与养老院。

薇薇安如隐士般的性格,勾勒生活和拍摄的边界,穿梭在黑白影像之间,捕捉微妙情感,追寻那种“瞬间的的燃烧”。把自己融入环境中,凝视,窥探,聆听了解百态。感知他们,触碰他们,记录他们,尘封他们。

对社会边缘人士的窥探,对细腻情感的诠释,在黑白影像上的耐人寻味,比如,对身体有挑战人士的捕捉,对酗酒和乞讨者,以及工人的定格,对家庭和儿童温情和童真的呈现。的确,她不是仅仅拍摄一些画面优美的照片而更多的是传达情感细腻而又丰满的肖像,是对情感的解读和共鸣,是对这个世界的呐喊和内心的宣泄。了解自己要说什么,了解自己要怎么说,然后毫不妥协地说出来。

每一个艺术家都有一个自由,孤独的灵魂。薇薇安不仅有表面的遗世独立般的行为,而且把表象浸润到骨子里面。她只臣服于自己的摄影,捕捉光影一刹那,如果摄影师本身没有情感,他的照片是否能够释放读者的情感时值得怀疑的。薇薇安的作品一定引起了情感反应,不仅是来自内容,构图,光线,影调等,更多是对个人意义的诠释。敏感的薇薇安对悲剧的感受,可能来自被否认的社会角色以及频繁变化的工作环境,也许是自己错误揣测。精神如隐士般高贵,不被被世俗裹挟,当她持有相机时,它就是自己的国王,痛快淋漓的驾驭人性。很明显,通过揭示事件本身,强调人们的反应和互动可以揭示更多人性,她没有脱离现实,反而比现实更加触动人心。同时,对时机的把握如侠客一般,行走与街角巷尾,隐匿于人群之中,事了拂衣去,在快门按下的刹那,已寻找下一个目标。

菲利普哈尔斯曼“真实的人像照片,无论是今天还是百年之后,都应该表现出人物的真实面目和他的气质。如果一张肖像照片没有表达出人物内心深处的精神世界,他就不能成为真正的肖像,只是一个虚有其表的外壳 ”薇薇安深藏功与名,留下大量作品,生前从未公开分享或者公开自己的作品,没有一个观众。但是,却值得拥有荣誉,因为这些触动灵魂的大作。

《薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片》影评(八):你不得不承认她是有史以来最会拍照的保姆!

她既是保姆,也是天才摄影师。

她生于曼哈顿,却在芝加哥生活, 并带着奇怪的法国口音。 她活到83岁,死在养老院里。 她终生未婚,没有子嗣,却留下十五万张底片。 对于世界来讲,她是个迷; 对于崇拜者来说,她是个神。 她的摄影作品睿智、犀利、直击人心。 她就是保姆摄影师Vivian Maier 薇薇安·迈尔。

富人区保姆:Rolleiflex行者。 如果你漫步在五十年代的芝加哥富人区,你也许会看到一位身材高大,神情严肃的女人,正带着一个或者两个孩子散步。她剪着齐耳短发,穿着不显露身体线条的宽松男式衬衫,这个装扮一看就是保姆,也是当时芝加哥富人区常见的景象。唯一不同的是:她脖子上经常挂着一架Rolleiflex相机。

她一边照顾孩子,让他们别跑远,一边小心审视周围环境,谨慎地按下快门。等下回到家里,在她锁起的保姆间门后,她会小心翼翼取出拍完的胶卷,放进箱子。Another day,another roll. 又过了一天,又拍了一卷。然后,她也许会在小小的保姆床上舒展身体,考虑一下明天拍什么。

看看她遍布芝加哥的住址就明白,那么多年,那么多家庭,但是,人们对她的理解只是个保姆,人们永远不知道那关着的门后面迸发出的灵感,以及那个小小世界中的多彩有趣,耐人寻味。薇薇安将她的保姆身份和摄影师身份平衡得很好:前者用来糊口,后者滋润心灵。

天才摄影师 1948年到1949年间,薇薇安开始使用一架柯达布朗尼盒式相机(Kodak Brownie Box Camera)拍摄建筑和人像,那是在法国的尚普索地区。而她真正的摄影生涯是从1952年开始的,在纽约大都会,她获得了法国小村庄无法给予的灵感。

她开始使用Rolleiflex 3.5相机:这个相机的好处是隐蔽。很难想象,如果大镜头的长枪短炮伸在脸前,被拍摄对象会摆出什么样的姿势,作出何种表情。如今,在北京和成都的太古里,我们见识了太多如shoot and run一般的摄影棍行为,这就更反衬出薇薇安·迈尔的可贵:我在拍你,但是你最好不知道。

薇薇安甚至也不遵守当时人们对女性摄影的期待:暨所谓的优雅及女性化。相反,她从打开的车窗里偷拍街边昏睡的男人,口水淌了二尺长。她的作品不体现性感,但是绝不是不关注性。她拍摄堕胎广告牌,成人用品店,脱衣舞俱乐部以及去看咸湿小片儿的男人。

薇薇安照片中的人物大多是仰拍,也就是说相机位置很低,这给她的人物多多少少增添了一丝伟岸和幽默。她的摄影风格也不是毫无目的地咔哒咔哒按快门,而是冷静考量、取景、删除不必要因素,然后,致命一击。咔哒,于是,风土人情就凝固在了黑白胶片中。

薇薇安刚到纽约时,曾经去一家血汗工厂做过缝衣工,但她很快发现这工作不适合她。倒不是因为不能吃苦,只是没有时间拍照。几经辗转,最终她决定,保姆才是最合适她的工作:有吃有住,还能陪孩子们玩,有大把空闲时间,可以有私密空间,保姆间的卫生间正好做暗房。

在薇薇安带过的孩子记忆中,初夏是出去散步的时节。保姆薇薇安推上童车,左挂一个包,右挂一个袋,脖子上是她珍贵的Rolleiflex,偷偷去走一些妈妈不让走的”冒险“路线。孩子们都喜欢她,因为她与众不同,是个特立独行的Nanny。

她曾经连续一周徜徉在巴黎的街道上:巴黎大学附近的左岸咖啡厅是她常去的地方,圣厄斯塔什雷阿尔市场,参观拿破仑墓,以及卢浮宫,在那里,她为名画和雕塑拍摄黑白照,有时候会把参观者也拍进去。当然,还有拉雪兹神父公墓。

如果你认为薇薇安只拍摄日常生活,那么你错了。她几乎是最早的摄影记者了,记录着身处的各个时代的特征:五十年代是休闲郊区生活;六十年代是大社会变革;七十年代则是深度动荡。她带着相机,奔走在城市各个角落,不停拍摄。

薇薇安几乎是为摄影而生的:从主题到构图,始终走在同代人前面。35岁的戴安·阿布丝师从莉赛特·莫德尔,并决定要拍邪恶的东西,于是她的镜头里开始出现变性人。跛子,残疾人,死人,垂死的人,文身人,侏儒,裸体主义者等等。

然而,薇薇安·迈尔不一样。她只是如实地记录着自己身边发生的一切,特别是普通人的一切。

那些在街头玩耍叫嚷的穷孩子,那些在后巷抽烟的厨子,那些在街边闲聊的黑人女仆,商店门廊上卑躬屈膝的乞丐,躺椅上四仰八叉的醉汉,她的摄影不仅是摄影,更是一部摄影历史书。有人对着镜头微笑,有人怒目而视,有的孩子哭得泪眼婆娑,有的则大笑露出豁牙。她的影像抓住了城市的芬芳,呈现着城市中具有爵士风味的矛盾瞬间。

薇薇安的一个癖好是拍摄报纸:垃圾桶里被揉成一团的报纸,人们手上正在阅读的报纸,过街时夹在胳膊下的报纸,小睡时候枕在头下面的报纸。报纸是人和时代的联结,某个人,某件事,通过当时印在报纸上的故事,以某种微妙的化学反应,联结。

薇薇安也录音,那种很严肃的录音。想好问题,认真提问,彷佛一个街头采访者。水门事件期间,她问一个朋友:你对这事儿怎们看?朋友回答:为了国家大局,这也不错。薇薇安立即反唇相讥:什么国家大局,其他政客应该引以为戒。

薇薇安也追星,作为一名资深电影爱好者,她经常徘徊在影院外,带着相机等待,她拍过奥黛丽·赫本以及爱娃·加德纳,二人在镜头下有从未见过的质朴。大概是因为摄影者本人并为将她们作为大明星来拍摄,而是作为某个场景的一部分,或者摄影者人生的一部分来呈现。

七十年代,薇薇安开始大量追踪名人事件背后的故事:比如,她曾完整追踪肯尼迪家族的故事,水门事件,还有芝加哥政坛风云。最终,她搜集报纸,拍摄照片,录制街头采访录音,也录下自己对这个事件的评价,薇薇安永自己的方式记录下时间的流淌,最终,她也成了她搜集的故事的一部分。

薇薇安之后上了年纪,几兄弟一直轮流照顾她,帮她住进养老院,放佛是美国桃姐的故事。

在她生命的最后几年,一切放佛又回到了最初:那个坐在公园长椅上高大、古怪的女人变成了老妇人。人们以为她无家可归,其实她在银行里有21000美元存款;人们觉得她籍籍无名,其实在五个储物仓里,藏着她对这个世界的馈赠。

2009年1月,约翰·马卢夫把买到的底片冲洗出来,放上博客,标注:薇薇安·迈尔-五十年代,瞬间引来无数关注。三个月后,薇薇安·迈尔去世,她的死亡证明上写着她生于法国,父母一栏上写着不详。简斯·伯格斯兄弟把她的骨灰撒在北岸的树林里,她最爱带小时候的他们到这里摘草莓。