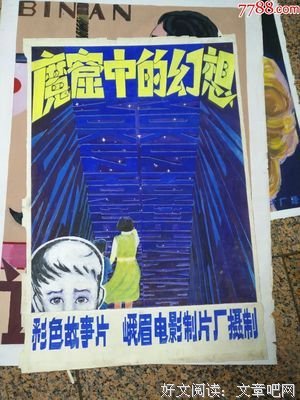

《魔窟中的幻想》经典观后感有感

《魔窟中的幻想》是一部由王冀邢执导,夏竟 / 王春子 / 孙淳主演的一部儿童 / 惊悚 / 恐怖类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《魔窟中的幻想》精选点评:

●第一次看是在高中的某个放学后,瞄了结尾,印象深刻了十几年,始终不知道名字,只记得房子之间来回徘徊的囚徒以及囚衣上硕大的数字,没有对白。太先锋了,上个世纪八十年代真的很神奇,思想自由化的结果么?

●台词很少 现实恐怖主义 孙淳咬米粒吱吱响的声音 让我一晚上都是噩梦

●类型里面放着儿童 真的好吗?

●令人恐惧的各种设定,灰暗、孤独,很cult,没想到是讲小萝卜头的事迹。

●86年难得一见的好片,先锋又有恐怖片的feel

●所有的回忆源于孙淳吃米的那段,挥之不去的童年阴影。再看看,绝壁的先锋恐怖片。再看看现在的烂片。我擦,中国人的智商倒退的如此厉害。

●这怎么能写是儿童片,阴森森的...

●啊啊啊为什么都没人看过 80年代以渣滓洞为背景的国产片这部绝对是独树一帜的经典

●文艺版小萝卜头。诡异的风格类似于后来的《阿婴》,不过《阿婴》有形而缺神,本片则是形神兼备。

●儿童的表现,总是会非常单纯的样子,单纯得无辜,单纯得虚伪。制造一种虚伪的单纯,是国产影视的重要内容。形成对比的是,又会制造鬼魅的恐怖——过生日的蜡烛,会让观众产生恐怖后遗症。

《魔窟中的幻想》观后感(一):监狱里的那只蝴蝶

神片,我真的完全不后悔看了这部片子。虽然说可能明天醒来眼睛会很肿,因为我哭得很惨。竟然是1986年拍的电影。为什么现在拍不出来这样的电影呢?

镜头画面绝美,有种现在我们流失了的中式审美。真的太美太美了,台词很少,完全是靠镜头和画面说话的。查了下电影是关于历史上真的存在过的一个小烈士的故事,叫做小萝卜头,名字是宋振中。然后哭得更惨了。我真的好恨战争,我觉得不应该有任何事情值得人们去做出这样的事。但是我又好悲观,世界好复杂。

电影通过一个儿童的视角讲述了残忍得不敢让人细想的故事。孩子从来没有出去过那个魔窟(监狱)所以完全想象不了美好的事物。在听到学校、世界这样的存在,孩子梦里想象的也只能是怪异到令人害怕的画面,因为他从来接触的、看到的就只有令人恐惧的画面。但是即使如此在狱中人们依旧极力地想要教他美好的东西是什么。

令我真的为之震撼的一个镜头是囚犯们聚集在监狱的院子里,希望狱警让孩子出去上学,双方对峙着,孩子躲在妈妈身后,突然看到天空飞过一个蝴蝶,然后大喊,“蝴蝶!”所有人都抬头望着那只飞舞的蝴蝶,孩子在抬头看着蝴蝶的人群中跑着笑着,包括那个狱警,也深深地、沉默地看着那只蝴蝶。

我觉得世界存在一种东西,只是感受到它的那瞬间,就会让所有的纷争、仇恨都停下来,让所有人只想看着它、感受它。它没有实体,是全人类都可以感受到的美好事物,就像那只空中飞舞的蝴蝶,即使是被异化了的教官也会抬头向往的存在。它有时候很容易见到,有时候很难发现,但是要一次性让全人类都感受到,是很困难很困难的事情。所以我们需要一个去发现它的人,用他的眼睛,告诉我们,它就在那儿,抬头看看吧,请大家多多去发现、感受这些存在吧。

《魔窟中的幻想》观后感(二):比较小众的文艺片

不要说影片放映时的1986年,就是现在来看,此片仍然十分小众。虽然它以孩子作为主角,但这绝不是一部儿童片。而作为成人来说,如果你期待的是剧情,或者其它娱乐元素,那恐怕也要失望,因为此片的故事只用一句话或者几个词就能概括,说的就是一个"小萝卜头"的梦。影片风格压抑,色调灰暗,台词很少,加上大段的静止镜头,观众一定会觉得很闷,甚至犯困。

其实我在观看时也很压抑,不过我还是想就影片本身来作讨论。此片名叫魔窟中的幻想,顾名思义,片中主要说的是幻想,以及梦境。全片以四个幻境构成,当中穿插交代故事发展。我觉得导演处理的很好的一点,是对梦境的细节表现。

由于男孩认识了女学生,萌生走出监狱见识世界的念头,这很自然成了接下来梦的主题。但因为他从未离开过监狱,对外界没有概念,连一些最起码的事物都不知道,所以他的梦注定不会光明。在各个梦境中,导演将男孩身边的事物重新排列组合。比如第一个梦,他身穿女学生的衣服,爬楼梯,看见一群身着囚服的学生,明显是对白天遇见女学生这件事的印象残留。第二个梦发生在囚犯集体绝食后,因此梦中自然而然出现大盘米饭、菜、疯子。第三个梦依然是出牢门,但外面的世界不是我们日常所能见到的场景,还是囚犯、警犬这些老三样。连做梦都梦见不到美好的事物,这其实是非常可悲的。

我在看的时候就在想,导演这么拍,主题到底是什么。因为关于战争背景的题材,80年代后其实拍的并不多。第四个梦(也可能是幻想,因为没有男孩做梦的镜头)中,男孩因为过生日点蜡烛,所以出现钢琴、天使,这个场景特别是俯拍的一些镜头很美。片尾两个孩子的死以及男孩画的大太阳,属于点睛之笔。字幕显示“献给和平年”,非常明确得交代了主题。

在拍摄方面,影片也有一些尝试,并不局限于同一视角,比如多次出现俯拍监狱的场面以突显局限感,狱警的好几个镜头给的都是眼睛以下的部位,让人有种憎恨的感觉。

顺便看了下导演王冀邢的介绍,这是他的处女作,后来基本都拍主旋律影片。虽然这部作品也是主旋律,但我觉得它没有过强的说教,纯粹以孩子的视角完成表达。当然,对于小萝卜头这个角色,我还是先入为主得觉得方舒最好,谁叫我最早接触到这次词就是看的《烈火中永生》呢。演员方面,我只认识孙淳,他演的还是挺棒的,把典狱长那种阴险诠释得很到位。

《魔窟中的幻想》观后感(三):折翅的幻想(作者:陈柏健 《电影评介》 1988-03-01)

《魔窟中的幻想》一推出,首先便引起理论界的“正名”之争:这部影片究竟是儿童片的新开拓,是“准儿童片”,抑或不是儿童片?

不过,从影院出来,理论家们的种种判断和雄辩终究成为一片灰色。而影院大众(儿童与成人)对《幻想》的反应却令人沮丧。这沮丧又分明包容了大众的评价:这委实只是一次折翅的幻想.何以“折翅”?想来总存疑问:编导是否专注于作品风格样式的“非常规性”而忽略了一个极常规的问题:本片拍给谁看?

《幻想》以儿童的眼睛、视角看世界,按理应把儿童少年作为接受主体来确立。文艺心理学告诉我们,少年期以前的儿童观众的鉴赏活动,士要凭借审美直觉,他们因鉴赏商产生的自由联想,也多半依据其自身的感性信息储存。即使是少年观众,他们的理性信息储存和审美分析能力也很有限。《幻想》虽然表现了高端电网下一个九岁孩子的眼界和心灵,但严格地说,只是以成人化了的孩子眼光来看一个隔代的冷酷悲协的成人世界。对于大多数未读过《红岩》,不知道“中美合作所”为何物的现时儿童少年观众来说,银幕上的一切是否过于陌生、遥远而难以理解呢?对于今日无有小萝卜头那种不幸的生活和心理体验,只知世上一切都分外明亮而充满色彩的小观众来说,那“魔窟”中的一切是否过于沉重、灰暗而不胜负担了呢了而当影片极力淡化最能吸引小观众注意、引发他们鉴赏兴趣与幻想快慰的情节因素,不厌其烦地展示魔窟的环境画面,追求造型、色彩、光影的象征意味时,小观众们便只得瞪着天真单纯的眼睛而感到莫名的惶感。

毫无疑问,《幻想》企图通过影象表意系统的营造来揭示这样的主题意念:对和平、自由、生命和大自然的揭求与呼唤。但处于前概念思维阶段的儿童还不会演绎归纳,不能泛化意义;处于直觉思维阶段的少年儿童大多还受知觉支配,只能在有限范围内进行推理而难以抽象。于是,影片主要借助影象表意系统所揭示的上述愈念及象征含义.在处于这两个思维阶段的小观众的鉴赏过程中便四散逃逸了,它所引起的心理效应是转移而非认同。

以成人作为接受主体,《幻想》在影院中也还不具备足够的制止成人观众`·抽签”的能量。影片注重主观抒情和画面造型,极力弹压叙事成份,确实拍得象一首电影诗。然而,电影原本不是诗,尽海定性和戏剧性冲突为核心的一整套情节结构和叙事法则应是电影作品的本质特征。倘硬要将电影与诗扯在一起,那么一切诗味浓郁的故事片充其量只能称为叙事诗。

对于《幻想》这首“诗”的基本内容以及小萝卜头那被扭曲的心灵和渴望.大多数成人观众事先并不会理解和联想,他们或可更希望从银幕上获得原著及己有影片中所没有的有关小萝卜头经历和命运的富有想象力的t’’故事新编”。遗憾的是,影片的人物、场景、节奏,单一、重复而少变化,’不沦是小萝卜头的现实世界或最能舒展自由联想翅膀的梦幻世界,都缺少情节的构筑营造。小萝卜头的梦境不过是现实人间地狱图景的叠现与抽象强调:他梦见了学校,学生们和他一样穿着囚服,而老师却是阴险的典狱长;他梦见了街道,街上行人都穿着囚服,街房也和牢房一样··…于是,这首意象重复,节奏呆的“诗”很容易使成人观众的注意力疲劳松弛。

即或假定编导将《幻想》拍成电影诗的构想能够成立,那么影片理当尽力体现画面造型的视觉冲击力和抒情因素的情绪冲击力。但我们从这“诗”中感受不到诗人吟哦时的冲动和激情。诗人仿佛在冷峥地演绎一个古老的哲学命题:存在决定意识。或者不客气地说,编导仿佛在冷静地做一项实验:对于严酷环晚中一个儿童的生理和心理反应的测试·铃名,帐幻想》理应包含的强烈的爱僧哀怒的情感试臭未被充分禅发出来,从而阻滞了创作主体和接受主体在悄堵止取得交流与认同。

《幻想》一片在确立接受主体时的两难境地,恰恰暴露了创作者因袭了前一段探索性影片的局限和偏执,即过于专注对电影本性和特性的实验,强化某种为个人所偏好的东西,以致走向异化,把手段当成目的,滑向了认为电影可以不同程度脱离接受主体而独立存在的地步。对此,我们仍致力于探索的影界同仁,是否有必要重加认识进行理智的反省和审美调整呢?

《魔窟中的幻想》观后感(四):高山流水,阳春白雪——《魔窟中的幻想》观后记(写于2009年)

很难把《魔窟中的幻想》笼而统之归入哪一类电影。说是儿童片,影片舒缓的节奏和片中诸多象征造型并不符合少年儿童的欣赏习惯。说是艺术片,到底是取材于渣滓洞“小萝卜头”宋振中的故事,气氛沉闷、压抑。也算不得标准的剧情片,没有贯穿始终的故事纲领,叙事成分让位于画面布局,充斥着许多直面天空、苍山、集中营的“空镜头”,更类似一出多幕悲剧。除此而外,《魔窟中的幻想》还不乏令人感到惊悚、恐惧的场景,将其视作《黑楼孤魂》出现前国产恐怖片的雏形亦未尝不可。

上世纪八十年代堪称中国电影的“黄金探索期”,涌现出一批风格另类的作品。有的评论家认为当时银幕“脏乱差”的现象比较突出,其实仍然没能走出文艺必须为工农大众服务的桎梏。他们的立场说到底,无疑是期望党和人民养育的导演拍主旋律电影,讴歌党和祖国、赞美社会主义的光明前景、颂扬工人阶级和人民大众。《魔窟中的幻想》摄制于1986年,乃王冀邢在北京电影学院导演系的毕业作品。王籍贯山西武乡,父母参加过革命,在河北邢台生下了他——这便是“冀邢”名字的由来。王冀邢18岁时上山下乡回到原籍,后来又当过兵,在河南生活过一段时间。他的代表作《焦裕禄》(1990年)以近600个拷贝创下过建国以来新片的发行记录,很好地转移了苏东剧变时期中国的社会矛盾。不过就其处女作而言,却因曲高和寡而倍受冷遇。1986年大陆出品的重要影片有《血战台儿庄》、《南北少林》、《神鞭》、《芙蓉镇》、《大阅兵》等,通过网路下载并不困难,而《魔窟中的幻想》只能委屈地成为全国文化信息资源共享工程中那藏于庙堂之上的神龟,鲜有人问津。

影片开始,一名衣衫褴褛、胡子拉碴的革命者慷慨就义,不远处传来了清脆的婴儿啼哭声,暗喻小萝卜头的出生。整部影片便大致围绕小萝卜头的四个梦展开:

第一个梦关于上学。一位穿白衬衫、黄裙子的少女因为误入监狱管辖区域而被打手抓进牢房。小萝卜头在与少女的交谈中得知她每天都会去上学,先生教他们读书、写字、画画、唱歌。自小就在监狱中长大的小萝卜头萌发了上学的愿望,这天晚上在妈妈《苏武牧羊》的哼唱下睡去后,他梦见自己身着和少女一样的服饰,小心翼翼地爬上架设在围墙上的木梯向外探去。令人吃惊的是,学校里的小孩也和囚徒放风一样围着天井转圈,而油头粉面的教书先生(变形了的典狱长)仿佛传教士一般,快步走过一排教徒似的白衣女孩,来到圆圈中央。忽然,他发现了小萝卜头,伸出食指示意他过来。小萝卜头缩回身子,却发现教书先生正站在下面使劲地摇着梯子。小孩们聚在一起交头接耳,发出麻雀一样的聒噪声,又迅速散开……

第二个梦是吃饭。囚徒们为了给小萝卜头争取上学的权力而绝食抗议,结果在烈日的暴晒下纷纷饿倒。小萝卜头抱着典狱长的腿哭喊着昏倒,在恍惚中发觉自己躺在刻有十字架印迹的地面,而后被一群难友簇拥着坐在大长方形桌的上座。他依次给难友分发食物,当发到桌子另一头趴着的人(同样是变形了的典狱长)时,那个爆炸型头发的人慢慢抬起头,望着小萝卜头,露出狰狞的微笑。随着镜头的切换,餐桌边只剩下小萝卜头和那个人,外加疯子绕着桌子不停地跑。小萝卜头害怕了,离开座位悄悄退去,只见疯子高举瓦盆向那个人砸去……

第三个梦是上城。小萝卜头终于赢得了上学的机会,而母亲临睡前的安眠曲依旧凄凉。梦中小萝卜头穿着标有数字的囚服,看着巨大无比的铁门锁慢慢旋开。走到了大街上,小萝卜头眼前却是清一色的穿着标有不同数字囚服的面无表情的人们在漫无目的地踱着步,他骨瘦如柴的躯体在人群里显得那么渺小。突然一声哨响,漫步的人们迅速钻进街道两旁的房子,整条大街很快空无一人。小萝卜头跟前出现了典狱长身边的那条狼狗,他下意识地跑回监狱,在阴森的隧道里又发现了典狱长的身影。昏暗的探照灯下,一排荷枪实弹的士兵朝他齐步走来……小萝卜头哭喊着“妈妈”惊醒,可是妈妈已经上了刑场。

最后一个梦其实应当算作小萝卜头极度喜悦时的遐想(80分钟的影片,前三段梦境间隔较为均衡,而该场面几乎是紧接着“上城梦”)。教他念书的政治犯伯伯(原型即黄显声将军)特意为他的九岁生日准备了一个奶油蛋糕,小萝卜头凝视着蛋糕上插着的九根蜡烛,眼前出现了美好的幻景:疯子托着一只大蛋糕,后面跟着手捧蛋糕的两队白衣女孩。少女弹着一架巨大的钢琴,小萝卜头一身漂亮的礼服,站在钢琴盖上。捧着蛋糕的队伍绕着钢琴四周缓缓移动,小萝卜头簇拥在一片烛光之中,好像是在接受顶礼膜拜。

电影的尾声,小萝卜头被假意放入深山,看到了从未见过的景色。随即,他和少女像猎物一样被跟踪而来的军队射杀,小萝卜头至死手里还紧握着他画的《世界》……

主人公扮相者夏竞当时不过七八岁(由别的小演员配音),却很好地塑造了小萝卜头的形象。尽管其言行举止充满了童趣,但他身上也体现出了同龄人所罕见的深邃的内心世界。孙淳扮演的典狱长年轻英俊,有时更像个看管监狱的大男孩,冷酷、阴险、狡黠的职业特征并没有抹杀其内心中的那份纯真和善良,他同时又“兼任”小萝卜头噩梦中的三个角色(教书先生、吃饭者和隧道中的黑衣人),个人认为是影片中最为出彩的角色。此外,少女、母亲、将军和疯子的饰演者王春子、修晶双、张国辉、奇梦石亦都表演功力深厚,给人留下了过目难忘的印象。

看得出来,尽管导演爱憎强烈、正邪鲜明,倒也没有将题材说教化、人物脸谱化;王冀邢采取了较为含蓄的处理手段,除了青天白日和“迷津无边,回头是岸”的涂鸦,具体的时代背景并未刻意彰显。我们知道,1949年蒋家王朝倒台前夕,军统特务对重庆关押着的政治犯实行了集体处决。需要说明的是,不论杀人者和被杀者的思想立场如何,也只是政党博弈的可悲棋子。于是,纠缠于党派间的成见变得毫无意义,主人公的境遇随之升华至任何一个专制实体下都可能发生的悲剧,正如土耳其苏丹压迫亚美尼亚人、俄国沙皇摧残土尔扈特部族、纳粹德国屠戮犹太人、乌干达阿敏戕害持不同政见者……富有张力,发人深省。

导演精心设计了各种意象造型以求探索,譬如放风时小萝卜头忽然大叫“蝴蝶、蝴蝶”,犯人和看守不由齐刷刷抬起头、出神地望着天空,似乎忘记了各自的身份,让人忍俊不禁。“上学梦”中、“吃饭梦”两段仿佛再现了卓别林式的默片,隐约渗透了反宗教的情结。同时,导演也不忘挖掘音响效果所带来的别致体验:沉重的皮靴声、凄厉的哨子声、木屐踩踏地面发出的啪嗒声、梯子晃动时的咯吱声、囚犯为庆祝绝食斗争胜利发出的物体敲击声,尤其是吃饭一梦中极度夸张了典狱长眨眼睛时的喀嚓声、咀嚼食物时齿间发出的摩擦挤压声、丢弃米中砂粒所发出的投水声以及疯子跑过干地发出的趟水声,连同无处不在却又难觅踪迹的女音和声,如怨如慕、如泣如诉,起到了画龙点睛的效果。

王冀邢在拍摄琐记中也谈到“作曲家在深刻地理解了影片创作意图和风格化追求后,创作出单音色音响组合式的富有现代思维色彩的电影音乐,抓住‘可望而不可及的自由飘在空中’这一音乐动机,用女声不时唱出充满强烈渴望和向往的神秘的无词歌声,丰富了影片的思想内涵,增强了艺术感染力。音响的设计仍以突出创作主体意识与理念追求为宗旨,使客观的自然音响主观化,使主观的表现色彩音响符合思维心理逻辑,创造出丰富多彩的声音世界。”从这点意义上来说,影片也堪称一部交响诗,一部主体意识淡化、抒情味浓郁的交响诗。

经过如此这般的一番“折腾”,本欲探索,先锋得早已过了头。我上中学前也曾作为“小观众”在荧屏上看过,几乎是到了“读书习字”那一段才知道电影讲的什么事,自然也忘不了“上学梦”“吃饭梦”等恐惧的镜头。从不谙世事的孩童到了初识社会的青年人,领会自然要深一些。或许,当我们更成熟老练一些的时候,也就会顿悟导演在结尾处再度安排婴儿啼哭声和机关枪声、并打出谨以影片“献给国际和平年”字幕的美好初衷了。