傅山的世界读后感100字

《傅山的世界》是一本由白谦慎著作,生活·读书·新知三联书店出版的精装图书,本书定价:75.00元,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《傅山的世界》精选点评:

●确实有意思,就是内文用纸、印刷还是太差,刘德华说:今时今日艺术书制作成这样的水平显然已经不够了,我读的还是精装本。

●之前在读库看过白老师的回忆文章。以一种严肃的心情读了这本书。

●新版印刷质量不如老版

●被新版装帧吸引,特别注意到傅山遗民身份的论述。

●通过对傅山一人全方位的研究,展示了碑学的起源,读完感觉对书法算有了些基本概念。详细的sidenote真是感人,中国艺术史乃至普通历史学者做学问能如此扎实着实罕见,让人惭愧不已…

●蛮有趣的,还可以提高自己的书法欣赏水平。

●想起了中学时刚拿到历史书那会,虽然不是都能看懂,但就是想继续看下去。

●字的时代。

●很多艺术社会学的论述都很有启发性;比较疑惑宗教哲学背景多元的傅山为什么就坚决地维持不合作的儒家立场,多一点心理论述就更好了。

●在凤栖梧

《傅山的世界》读后感(一):装帧不满意

三联新版“精装”白谦慎《傅山的世界》是一本伪精装,内中没有彩页,装订也颇不得法,一入手便有脱胶的现象,排版也欠疏朗,纸质也非常一般,和张充和那册没法比,实在有负精装的外表。

封面材质上太硬,反不如以前平装本有质感。

旧著重版,应该至少在装帧上下点功夫呀。

而注释文字,是小六还是七号字?又放在侧边,搞得整个页面密密麻麻,还不如放底下脚注。

《傅山的世界》读后感(二):傅山的世界即明清之变革时代

傅山身处明清鼎革之变,其内心世界充满了身份的自我重审以及异族统治的屈愤。傅山的世界并不是一个可以选择的风格世界,而是十七世纪的语境落在个体上的应变。傅山遗民的身份,在清代显示特有的尴尬,明遗民仕清官员的多重心里也在与傅山的交往(通常是对傅山的照顾和帮助)实现自己对大明的继续留恋。我们很难去以政治立场来断定傅山审美从舒妍流便的赵字到雄宏庙堂颜体的转变。书法既是心画,同时也是审美旨趣的变化。书写过程中对于古拙趣味的提倡同是金石学的兴起自然相互联系,更与访碑怀古互为策应,最终在傅山的行草墨迹中成为绝响。

《傅山的世界》读后感(三):从书法窥历史中的时代

偶遇这本书就被吸引了, 市面上太缺少这类从点滴碎片集合,再纵横比较,点线面标注, 然后条理化分析,极力真实的还原历史的瞬间,并理解风貌背后的曲折因素.极其类似于我们审计做数据分析找线索,然后进行多角度benchmark,还原案情的一个调查取证过程. 大概因为作者的原著为英文版,采用的是西方的研究方法. 某些方面有点类似黄仁宇的大历史观,但因为对象更为具体而微, 表现力来说更深入. 又因为是向西方介绍中国的书法, 对于我们这种无甚基础的读者更加通俗详尽.

总之此书值得反复读,还有类似书籍的话,欢迎推荐

《傅山的世界》读后感(四):山右人杰

由明入清,江山易色,夷夏大防浮出水面,文狱叫魂便如无形之结界,制限文明自生长之魂灵,知识人万马齐喑,直至龚定庵一语道破。其实早在鼎格之际的遗老们便发现问题所在,他们求古以更新,展开并领导了一场文艺复兴式的东亚文化变革,而傅青主无疑是他们中的佼佼者。虽地理闭塞,却因缘际会,顾亭林等江南大儒咸聚于此,傅山家乡(余同乡也)所在太原府(太行山右)成为清初一时之学术中心。傅山回顾晚明尚奇美学后,发现Calligraphy之信息自文字外,尚存图像面本身,不求信息交流,但问直抒胸臆,书写使语言视觉化,可长存久远(Jack Goody,1968),宋代花押、东瀛纹章等另类形式之意义,皆存于此。因此,他访碑追源,回望初心,应酬(Gift Painting)往来,批点评价(从今日语境看,像是纸上弹幕),得真知,开范式(paradigm),成一代鸿儒也。现代学术本质上为饱食压缩饼干式的工业产品,无闲暇放松之心情以对之,工业化饲料养鸡,有产量而无营养,于傅青主面前,能不反思羞愧耶?

本作脱胎于作者在Yale的中国艺术史博士论文,采Michel Foucault的知识考古学为进路,经历十余年,作者又增删改换,上穷碧落下黄泉,在中文版中加入更多中文资料和新见。其耗力耗时之巨,毋需多言。装帧恰适,若能用铜版纸彩印书法,则善莫大焉。玉中求瑕,作者客居美帝多年,中文略生,正文主叙述文笔稍次,另Bug两处:P63,注10,张岱论癖引文不确,应为“人无癖不可与交,以其无深情也”;P191,注6,吴三桂三藩之乱时称帝于湖南,而非广西。

《傅山的世界》读后感(五):人奇字自古

导言

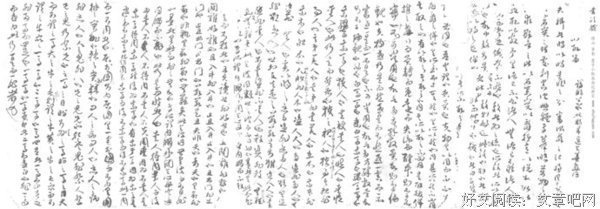

本书旨在通过对明末清初的学者书法家傅山的研究,对促成17世纪书法品味转变的诸多因素作一历史的分析。

傅山是兼具晚明和清初艺术风格的书法家,一方面他是求奇最为激进的艺术家,是那个时代最后一位狂草大师,另一方面,他是碑学思想最早的雄辩鼓吹者。

傅山虽为清初碑学思想的主要倡导者,但一生都在临《淳化阁帖》。他在晚年还嘱其弟子翻刻《淳化阁帖》,称此为必传之帖。碑学的兴起固然打破了帖学的一统天下,但绝不是取而代之的关系。

第一章 晚明文化和富山的早年生活

晚明城市文化为尚奇的美学提供了丰富的土壤。

董其昌认为,画和字各有门庭。字可生,画不可熟。字须熟后生,画需熟外熟。

张瑞图与董其昌形成鲜明对比。在《孟浩然诗》手卷上,用笔迅疾,转折顿挫突兀有力,横折带有向上翻转留下的棱角,予人一种桀骜不驯的印象。行距宽松,字句紧凑,每一行的字似乎连接盘缠在一起,强化了纵势,与董其昌用笔的闲适舒缓形成了鲜明的对比。

董其昌的书法优雅流畅,此为帖学书法的基本特征,而他的后辈们的书法却更为跌宕、张扬、奇崛。

古代经典权威的式微:王铎把临作为一种创造。

篆刻对书法的影响:万历初年,以优美和娴雅著称的汉代《曹全碑》出土。1630年代的王铎将其作为自己学习隶书的范本。晚明书坛的重镇如王铎、倪元璐、黄道周和陈洪绶皆喜欢在其书作中使用异体字。

第二章 清代初年傅山的生活和书法

傅山的一方印文为“太史公牛马走”,委婉地表达了他的忍辱负重如同太史公。

作字先作人,人奇字自古。

颜真卿晚年“雄秀独出,一变古法”,有两个重要来源。一是家学渊源,二是北朝的刻石:结体宽绰、用笔藏锋、线条圆融厚重、气势恢宏磅礴。

髡残的许多作品都在表现残破的山水,作品充溢着荒疏和孤寂感。石涛在一件山水册页中也题到,“丑墨丑山挥丑树”,一连用了三个丑。自17世纪下半叶,一些极具创造力的艺术家成功地将残、拙和丑,转换和提升为中国书画的审美理想。

明末清初人在描绘文化活动的过程时,使用“试”这个字,意味浅尝则止,而非严肃投入,强调在活动进行中得以享受到的趣味本身。

第三章 学术风气的转变和富商对金石书法的提倡

傅山对音韵学的兴趣日增。

金石学是山西学术圈的学者们致力的第二个领域。

第三个学术领域是考据学。

残碑隐喻故国的悲凉,“羊公碑尚在,读罢泪沾襟”,读碑是一种吊古的行为。

金石学的复兴也促进了清初的访碑活动。

傅山宣称,不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。

汉隶分三种,一种方整,一种流丽,一种奇古。

笔法和结字都应暗示其所从来,才有古意。就像赏析古典诗歌那样,同样依赖于知识,只有了解了诗中的用典后,其层层意蕴才得以彰显。

羊毛制作的软笔不易归位,使训练有素的书法家,在书写时处于一种控制与非控制之间的状态,容易出现无法预知的偶然性效果。出于对偶然性效果的欣赏,清初一些书法家对羊毫笔多有偏爱。

第四章 文化景观的改变和草书

入清后,傅山一直过着相当清贫的生活,他教导两个孙子要对学者的朴素生活感到知足,“粗茶淡饭,布衣茅屋度日尽可打遣”,不要汲汲于积累财富。

那些曾在晚明孕育出讽刺、挑战古代经典的小说、戏曲和尚奇美学观念的城市文化,遭到了来自清政府和正统儒家学者的夹击。