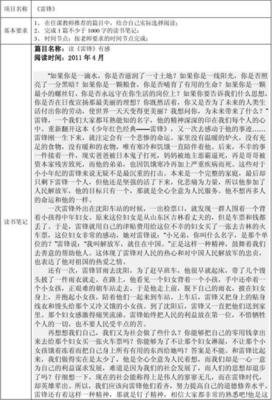

《偶遇者》经典读后感有感

《偶遇者》是一本由[南非] 纳丁·戈迪默著作,漓江出版社出版的平装图书,本书定价:33.00元,页数:240,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《偶遇者》读后感(一):《偶遇者》书评

终于拜读了南非首位获诺贝尔文学奖的纳丁·戈迪默的作品—《偶遇者》英国第一阶层的她和来自阿拉伯世界 受莫斯林文化熏陶的他结合了 在思想的矛盾中他不懂她为何要逃离他心心念念的上层社会 而她也在最后放弃了和他一起去美国的机会 因为她爱上了

《偶遇者》读后感(二):2017.05~偶遇者

朱莉与一个偶遇者回到沙漠里的伊斯兰国家,远离了她的过往。她一直在努力融入当地人的生活,而他却拼命逃脱。她喜欢他家庭的温情,他羡慕她亲人的地位,但是爱情把二者联系在了一起。内容在一丝不完美中戛然而止,结果究竟会如何呢? 书中渗透了太多值得思考的方面,国家、种族、宗教、政治、疾病等等,文字中有一种真实的厚重感,引人深思。

《偶遇者》读后感(三):再一次呼应

当朱莉走向沙漠,牵着小手的莱拉,一条维持尊严的流浪狗陪着,一切都在悄然改变,那种心里流淌而过的感受,不可能被轻易忽略,沙漠永久存在,而我们始终在追寻那能使我们宁静的力量。沙漠的纯粹,是对一切追求贪婪躁动的疏离。当自己徒步沙漠之时,那无穷无尽那静默无声的永恒,也曾不可抹灭的构成了我之为我的一部分。当读到朱莉最后的选择时,我寻到的是再一次的呼应,隐秘的情绪被别处寻到,这份快乐会在深夜起舞。

《偶遇者》读后感(四):The Pickup

用了两个星期读完这本书,也许可以把小说定性为爱情或者婚姻题材更恰当,这样超越身份和国度的“偶遇”只能发生在小说里吧。

且不论男女主人公是否适合,因为这会让自己显得很世俗。只想说到如今写读后感也不能很清楚地知道,男主到底是真心还是想借女主的身份地位来作为其成功的助力,毕竟以男主的遭遇有这样一位妻子是难以想象的事情。

另外想说的是,感觉翻译很用心很尽责,尤其喜欢将原题“The PIckup”译成“偶遇者”,似有独特的韵味。感谢这本书分享的一段人生。

《偶遇者》读后感(五):深刻剖析人性的当代力作

戈迪默借朱莉之口道出真实的沙漠,并毫不留情地批判欧洲人笔下隔靴搔痒的沙漠,那些关于沙漠的小说根本不知道什么是真正的沙漠。“永恒的是沙漠,而水让一切有意义。”而阿布杜,是一向厌恶沙漠的,“沙漠是一种对他所憧憬和渴望的一切的否定”。沙漠是人性的叙事逻辑显露出来的地方。离开这片贫穷然而养育了他的土地,阿布杜并非毫无犹豫,正像他对母亲的眷恋:“对她,是一种把儿子再次生出来的撕裂之痛;对他,是一种再一次被从母体向外挤的惊骇之感。”

然而,正是阿布杜所假以成长的沙漠,那片他根本不想让朱莉踏进的沙漠,那片他以为会让朱莉避之唯恐不及的沙漠,成为两人最大的分歧和障碍。沙漠让朱莉找到了生的欲望与存在的意义;她对自己所成长的南非富人区深恶痛绝,而沙漠却像她前世的恋人,“一个想知道水是什么,就得跟沙漠一起生活过”。水,就是朱莉所假以存在的根基和意义所在。在一次意外之旅中,朱莉发现沙漠中生长着碧绿的稻谷,她被深深震撼了:这是“可以提供一种超越一切意义之外的存在”。

《偶遇者》读后感(六):欲望与逃离

南非作家纳丁·戈迪默的作品。富家千金与屌丝男的故事或许已在许多作家笔下被描写诉说,但如果加上非洲,种族,白人,黑人这些元素,一个本可以浪漫的故事就会变的沉重,变的复杂,变的让人绝望。

白人富豪千金-朱莉因为修车而认识了修车工-黑人非法移民阿布杜,两个背景完全不同的阶层种族因此而陷入爱河。朱莉没有那种白人至上的观念,相反她一直在逃离,逃离她的富豪老爸,逃离她应有的社交圈,她选择平淡,普通与一种义无反顾的自由。阿布杜也一直在逃离,逃离家乡,逃离祖国,逃离他的身份,逃离他的阶层,两个互相逃离的人遇到了一块,得到了爱情。当阿布杜因非法移民身份被驱逐出境时,朱莉毅然决然地与她结婚,回到他那只有沙漠的故乡,女人依然只是附属品的故乡,在这里朱莉选择努力融入,并且找到了令自己心安且自由的堡垒,而丈夫又一次计划逃离,逃离这个另他难堪甚至羞辱的故乡,两个人都在按照自己的欲望生活,最终在沙漠故乡这个交点而越走越远,朱莉选择了阿布杜一直渴望逃离的沙漠家乡,阿布杜选择了朱莉一直逃离的都市盛宴。

作者在这里没有评判,却为我们编织了在非洲大地上种族,肤色,信仰的这张大网下,每个人的欲望与逃离,每个人面对生命的那种无奈。

《偶遇者》读后感(七):迥然不同的背景造就不一样的选择

女主人公朱莉是南非一位富豪的千金,他的父亲和家族在当地有着举足轻重的地位,但,她对此却一点也不引以为傲。她厌弃那些奢华的宴会,反感那些权和利的交流场所,在这里,她没有任何归属感。无意间偶遇修车工阿布杜,她才似乎找到了一些慰藉。二人互相吸引并深深相恋。但,劫难随之而来——阿布杜并非这个国家的人,他的家乡在遥远而贫穷的沙漠地区,他是偷渡至此,在这里他并没有适当的身份,甚至连这个名字都是假的,他随时都面临着被驱逐出境的危险。

二人想了一切可能想到的办法,却都无济于事,当阿布杜因其非法移民身份将被驱逐出境时,朱莉不顾一切与他结婚,并追随他回到他贫穷落后的沙漠故乡。在这片沙漠地区,朱莉似乎终于找到了归属感,她努力融入当地生活和文化,学习他们的语言,尊重他们的信仰,希望能与丈夫在这里过上幸福无忧的生活。但,阿布杜却并不甘心困居这块望不到头的沙漠里。如他们初遇时一样,朱莉在寻找自己存在的价值,阿布杜在寻找能让自己体现价值的地方。

其实,分歧一直都在,她与生俱来,或是轻而易举就能获得的东西,他需要耗尽生平巨大的力量都不一定能够得到。因此,尽管两人依然深爱着对方,但对社会和人生观的不同选择,使得他们非常可惜地许了不同的愿,最终又一次渐行渐远。

《偶遇者》读后感(八):想象力才能改造我们的生活与见解

《偶遇者》具有某种复调的风格,主人公朱莉和阿布杜两人的叙事中,不断穿插着两人的思想历程和价值判断,而戈迪默自己仿佛未做任何价值评判,却能以细致入微的笔触展开对种族、文化、宗教及身份认同的深思,并引发关于生命归属的哲学追问。更值得一提的是,戈迪默在自己的文学书写中与时代保持距离,审视潮流,关注着自己国家的现实命运,在这个意义上,这是一条反观时代和社会的文学之路。正如她自己所言:“生活、见解,都不是作品,因为只有在远远站立与涉足其中之间的张力中,想象力才改造二者。”作为一个主动的见证者而不是被动的顺从者,一个真相的发现者而不是现状的接受者,戈迪默能够从文学的命运中看到人类彼此相连的命运,去想象不同于现状的未来。

戈迪默之前的一部《无人伴随我》,道出了人的孤独本质。“人的真实处境与他的可能性之间永远不相吻合”。存在——占据着某种时空,本质是一种“欠缺”,因而朱莉和阿布杜戚戚然地,总想向着各自所欠缺的理想人生疾驰而去——虽然最初朱莉是懵懂、浑噩的,而阿布杜对于自己想要什么,太心知肚明了。对自由的向往,在二人之间却是没有界限的。然而,朱莉的自由与阿布杜的自由,却使他们渐行渐远。“消失吧。用另外一个名字。”朱莉在为阿布杜默念出这句福音时,其实也是在为自己祈祷,

关于爱情,阿布杜和朱莉最后处于若即若离之间,戈迪默再次选择了一种开放式结局。但是能够体悟戈迪默的读者一定可以看出:在爱情的最终,无论是留守沙漠的朱莉,还是独自出发的阿布杜,内心都是无尽的孤独。然而什么可以支撑着彼此继续呢?戈迪默似乎给出了答案——希望。小说的最后写道:“他一定会回来的。”这是朱莉的大嫂在安慰朱莉,也是她在自我安慰;确切地说,这也是戈迪默对于南非的新未来的路漫修远,所展露出的意味深长的微笑。

《偶遇者》读后感(九):64

我们不该过分去指责纳丁•戈迪默在这本小说中缺失的创造力,如果能知道小说出版之时,我们的小说家已经快80岁高龄。不像电影创作者可以终其一生都围绕着电影制作(想想曼努埃尔•德•奥利维拉吧),小说创作实则是一种耗费时间、精力和脑力的劳动。某种程度上,体力上的优势可以为小说家发出更响的声音助以一臂之力。

当我们从这个角度来看《偶遇者》,撇开那些溢美之词——比如封底萨义德和库切作出的热情评论,一位也许出之于友情,一位也许出之于自身后殖民创作的寻求——本书还是拥有可以圈点之处。戈迪默尝试进入一个她所陌生的穆斯林世界,展现全球化背景下少数族裔的生存状况。这个已经不断被染指的世界已经远非殖民主义文学中所展示的,出自一种异域风情的想象。戈迪默的人物是真实地记录了在不同阶层、不同背景成长的两股力量在全球化背景下交汇境况。

朱莉作为一位外来者,自身带着西方世界的鲜明印记,却努力想要融入穆斯林当地环境,这也许只是出自于戈迪默创作的一厢情愿,处于主题探讨的目的。我们会发现,小说中的这位叙述者细密地牵引着人物,让他们卷进富有探讨意味的社会命题,让他们陷入困境,然后通过行动来揭示作为所赋予他们的存在意义。在某种程度上,戈迪默践行了“介入文学”主旨:通过回应社会问题,以期改变社会现状。而这也一直是这位反种族隔离的女斗士一贯的创作手法。

从一开始两人因为修车的“偶遇”,到后来阿布杜因为非法移民被驱逐出境,两人因而结婚,再到穆斯林世界的生活,以及最后阿布杜远走美国,朱莉一人固留原地。这些通过简单编排组织起来的情节,如果削去树干上长出的枝叶,实则只有一篇短篇小说的容量。之所以能够发展为一部长篇,则得力于与托宾略微相似的絮叨语言极其延伸开的情感内涵,这也多少反映出这位诺奖女作家晚年创作力衰退的迹象。

作为一位普通读者,尝试从《偶遇者》中体验到阅读快感,将会无果。其原因一方面出于情节上的简单而缺乏想象力的编排,其次略微拗牙的翻译也造成了困境。当然,如果我们将其看成是一份向社会现状发出的檄文,正如两位大批评家萨义德与库切所所采用的解读方式,情况将发生转变:小说的价值也在于此。

《偶遇者》读后感(十):不是南非,是阿拉伯世界

不要以为戈迪默是个南非作家,就以为这本小说写的是南非。《偶遇者》的聚焦所在是阿拉伯世界。

就像小说所写的“偶遇”不是偶遇——一个南非富家千金跑去和一个偷渡来的、身份不明的修车工主动交往、上床、谈恋爱,还抛家去国跟着这个男人回到阿拉伯世界做媳妇,这怎么叫偶遇——,作家戈迪默关注阿拉伯世界也不是偶然。

生前作为世界著名的公知作家,戈迪默,和她的朋友萨义德、桑塔格一样,对于阿拉伯世界的现状饱含同情,在道义和言论上给予了足够的支持,但就是因为出席了一次以色列的文学大会,引发了一场不小的风波。《偶遇者》(The Pickup)出版于2001年,距离那场令她名誉遭损(至少在阿拉伯世界如此)的风波还有六年。

现在说伊斯兰是个世界性问题也不为过。所以我很想知道,作为小说家的戈迪默,她对阿拉伯世界的发现是什么呢?作者以她人道的笔触所做出的最大发现是:沙漠有永恒。我没必要做寻章摘句的工作,但把男女主人公最后的选择和冲突都归结在沙漠身上,有草率之嫌但我也认为是简单扼要的,这就是戈迪默想说的:易卜拉辛因为从小生活在沙漠边,留给他的印象永远是绝望,沙漠隔绝、扼杀了他所有的渴望,所以他一直在谋求逃离;而外来者朱莉却在这个时间之外的存在里,在冷漠的外表里发现了一股代表永恒的力量,她被吸入、被折服,所以她决定留下来。在这里,作者的价值判断几乎就是泾渭分明的,通过朱莉厌倦的口吻,西方文明社会幻化成为惟利是图、堕落无耻无聊的代名词,而一无所有的沙漠和《古兰经》几乎就代表了精神世界的纯粹。去了美国的易卜拉辛前景堪忧,而留在沙漠边上的朱莉心安气顺……

当然,这只是小说的一个层面,但是我极不喜欢的一个层面。作者一方面对西方文明社会(南非、美国)作道德化评价,对其进行价值审判,另一方面却对这个阿拉伯世界的无名小国所存在的种种问题来不及做出什么有价值的思考。也许这部小说的时间延续的长度不够,但是由此给人造成的印象便是,它根本没想认真地认识阿拉伯世界。

戈迪默女士当然不至于如此狭隘,她对暗流涌动的伊斯兰反抗势力,对于伊斯兰世界里的女性角色地位,在小说里都有敏锐的观察,可是这些层面的努力都抵不过这个层面的失败。这是小说最重要的一对矛盾,发生在男女主人公身上,决定了这部作品的分量。爱情小说是个不错的故事入口,但也可能成为推卸责任的借口。

一年之后发生的“9.11”,六年之后发生在她自己身上的口诛笔伐,不知道又会让这位以良心饮誉世界的作家又作何感想?如果让她续写一个第二部、第三部又会是什么样子呢?