方东:一个安徽人关于洪水的记忆及其他

这几天我基本上处于连轴转状态。

周五回到河南。

我爸出生的村儿和我妈出生的村儿,只隔一条马路,两个村儿靠近高速公路,地势高,损失不算大。冰雹像长眼睛了一样,专砸西坡,西坡上的红薯秧,叶子被砸得稀巴烂,只剩下杆。但东坡就没有冰雹的影儿,庄稼完好无损。我爸去世后,我妈一个人在老家盖了房子,房子上的彩钢瓦被大风吹走,其它,水用的井水,电正在恢复。接了我妈和侄儿回十堰,交给我弟弟善后,昨天我又回到武汉。到家已经下午5点,武汉被“烟花”扫了个边儿,下着倾盆大雨。

回老家一趟,没给抗洪救灾添乱已属侥幸,不敢再深入参与。只能捐点款,顺祝老家平安。

捐款过程中,大概就看到那么一会儿,有人捐25万,有人捐10万,有人捐15万,真真的,有两个感慨:第一,有钱人真多啊。第二,有人出力,有人出钱,还有什么难关是咱过不了的呢?

方东看了我发在朋友圈的感慨,说,皮皮,你知道你们河南泄洪的水流到哪里了吗?我说我怎么知道?他说,有一部分,泄到了俺们安徽,淹了俺们的庄稼。

说实话,我知道泄洪,但一直以为泄洪是把洪水放到庄稼地里,大江大河里,从来没想过泄到别的地方去了。于是就约了方东写了一个小文。

以下文字是方东先生的——

1,

我出生在安徽安庆,一个依江而建的城市,对于洪水的记忆是深刻在骨子里的。

最初的记忆应该是在上世纪八十年代中期,那时候,我还很小,大概正在读小学。父母正是人生最辉煌的时期——三十多岁。

那时候,我爸在一家企业当车间主任。作为党员,又是部队退伍军人,凡事都是冲锋在前的。

平时除了把工作上的事情搞好,一到每年六月,进入梅雨季节,抗洪防汛就时时刻刻让他绷紧了神经。

我小学二年级那年,还没到梅雨季,五月中旬开始大雨连绵,进入六月汛期后,更是暴雨频频。父亲白天上班,晚上要参加防汛突击队,在江堤巡查值班,两三天才能回一次家。

好不容易轮到他回一次家,却又碰到大暴雨下了三天两夜,父亲顾不上休息,忙着抢救自己家的东西。

那时候,我家住在安庆东边,距离长江大约五六里。虽然宿舍是一溜平房,但地基打得高,还有阁楼。周围内涝水已经到了小腿,我家那片还算好,刚好到最上面一层台阶。可是再高的地方,也架不住暴雨不停地下啊。

连续在江堤值班两晚的父亲,那一夜都没有睡。就守在门口,用家里剩的水泥袋、空米袋,装上煤渣,垒在前后门槛上,硬是盯着门外的水守了一夜。家里唯一值钱的就是一台14寸的黑白电视机,早早被父母抬到了阁楼上。至于大衣柜,棉被啥的都被抬到了床上。

第二天,我从睡梦中醒过来,从阁楼下来时,看到水已经漫进家里,淹没床脚大概有一尺深了。

第二次让我记忆深刻的洪水经历是1998年。

那一年,我刚刚参加工作,就碰到百年一遇的大洪水,单位组织了青年突击队,我也报名参加了。我们单位在经济开发区,在安庆市算是地势比较高的了,可是水淹到齐腰深,整个城市因为内涝变成了泽国。

我们一帮二十多岁的小年轻就在齐腰深的大水中蹚来蹚去,帮着救人和抢运物资。城市内涝的洪水其实很脏的,等到后来,我们好多人裤裆里面都烂了。唉,真是让人永远铭刻的记忆。

第三次就是2020年了。这个多灾多难的年份,安徽省长江流域碰到了前所未有的极端天气。

历史记录最长的梅雨季节——80天。

暴雨警报最多的历史记录——刚翻了一下朋友圈,去年7月13号,已经连续暴雨四十多天,不知道是哪家的猴子把天给捅破了,江边码头已经上到第四块闸板了。

2,

“放到第四块闸板了”

很多人也许不理解最后一句的意思,我来解释一下。

自从98年大洪水后,安庆开启了防洪墙建设模式,以前,就是黄土的江堤(八九十年代),98年后,开始用大青石做了梯形江堤,大概有十几米高,然后上面是水泥路,路上再修建防洪墙,每个码头闸口两层的,上面一层存放一块块一尺厚的实心钢闸板,当汛期来临,洪水漫过大堤,就开始放下闸板,阻拦洪水进入市区。

而繁华的沿江路就在防洪墙外面,一墙之隔。

当四块闸板全部放下来,就等于江水已经超过外面马路三米多高了。试想一下,如果没有防洪墙的阻拦,整个安庆市会变成什么样子。

当然,这只是最繁华的市区。往东,往北,近郊,农村就没有那么好了。根据统计,2020年安徽省16个市共105个县,受灾被淹的就达到95个。具体的数字,我就不多说了,大家可以在网上搜。

这其中,除了自然灾害以外,还有许多是为了保障其他省份,地方的安全,安徽很多地方充当了泄洪区。

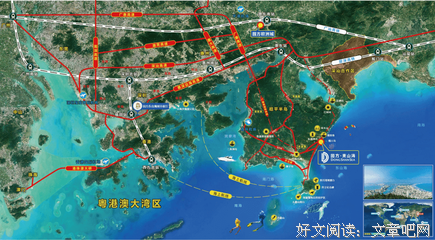

举个最简单的例子:王家坝水闸。被称为千里淮河第一闸的王家坝,如果不开闸,河南就被淹。如果开闸,江苏就被淹。为了上保河南,下保江苏。王家坝只能选择牺牲自己,把水留在蒙洼蓄洪区。而又有谁知道,这对于当地居民意味着什么?

成片成片的良田被淹没,即将成熟收割的麦田,一年辛辛苦苦的劳作化作汪洋泽国。许多人一辈子的心血都将泡在水中。为了赶时间,几十万居民甚至连自己辛辛苦苦挣来的家私都顾不上带走。

而这样的事情,不是一次两次三次,基本上一遇到大洪水,安徽人民都要默默地承受这泄洪蓄洪的伤害。

对于那些生活在没有自然灾害地区的人们来说,也许这只是一个新闻,手指刷刷一带而过。但对于洪灾地区的人们而言就是一次毁小家保大家的痛苦抉择。

在时间与时代面前,这只是一粒尘埃,当它落到每个个体头上,就是一座山。

那段时间,我天天拿起手机就想看看朋友圈,却又害怕看到不好的新闻。那天,看到一个在基层工作的朋友转发的朋友圈,我落泪了。

坐标安庆市。

为了保住广圩堤坝,保住同马大堤,保住安庆市,安庆市保婴村临时变成了泄洪区。

胡春霞,这个五十多岁的普通农村妇女,当她作为最后一批撤出的灾民,亲眼看着自己家的田地被淹没,一家人辛苦了半生挣出来的轧花厂在泄洪的激流中,瞬间被冲得只剩下一面断墙时,不禁泣不成声。

后来,记者采访她,问:“看到自己的家园变成这样,是什么样的心情,是不是很伤心?”

她说:“怎么不伤心,我都五十多岁了,从十几岁出来干活,这家厂从无到有,是我奋斗一生的心血,现在都没有了,怎么不难过哦。”她抹泪接着说,“不过,我们都支持村里泄洪,没办法,舍小家保大家哦。”

看到这里,我的泪水忍不住落下了。这就是普普通通的中国人,我身边最平凡的人们,也许此刻正与你我擦肩而过。也许,他们正在都市中步履匆匆,不是为了名和利,而是接到来自家乡的一个电话,停下在外打工奋斗的脚步,赶回家乡,自发自愿参加保卫家乡的抗洪抢险。

当我们在安心地享受一顿晚餐时,当我们与朋友家人开心地游玩时,你可曾想到过,这背后究竟有多少人在默默地付出着。

这世界上哪有那么多的岁月静好,一切美好都是背后有人在替我们负重前行。

这世界上哪里有天生的英雄,只不过当有人需要时,就有人站出来付出、奉献、牺牲,就有了英雄。

此刻在安庆,为受灾的河南人民祈福。愿你们一切安好,有十四亿同胞的同舟共济,相信你们很快就会渡过难关。