罗安达,里斯本,天堂读后感锦集

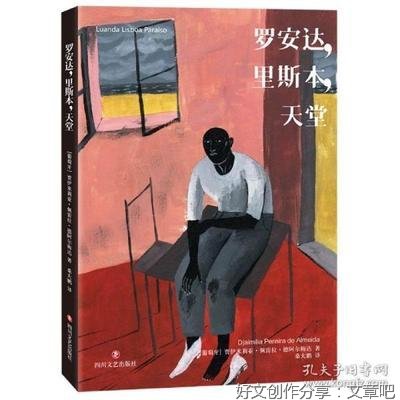

《罗安达,里斯本,天堂》是一本由[葡萄牙] 贾伊米莉亚·佩雷拉·德阿尔梅达著作,四川文艺出版社出版的平装图书,本书定价:42.00元,页数:2022-6,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《罗安达,里斯本,天堂》读后感(一):现实就是,去往更好的地方不代表会过上更好的生活

今天读完桑老师的译作«罗安达,里斯本,天堂»,很喜欢。 序很简短,只描绘了卡托拉作为教父,在建筑工地给一个年轻小伙当证婚人的热闹场景。 正文开头仅一句话就倒叙回到了故事的最开端,我开始被独特的叙述方式迷惑住,一位安哥拉籍的父亲卡托拉和他天生跛脚的儿子阿基里斯,视角并不完全固定在主人公身上,让你有些轻微的疑惑,谁是主人公来着?是爸爸还是儿子?剧情的时间过渡也非常跳跃,内容是铺散开的,东一块西一块的,时间飞逝,记忆只是由这个家某些重要事件和念想组成的。 坚持过开头5章的uu,恭喜你,你已经开始初步习惯这个故事独特的叙事节奏,而且从卡托拉带他到儿子到里斯本治病开始,故事开始收束出明显的时间线,这本书的魅力和读起来的趣味性也开始显现。 治病是很苦的事,病痛的折磨在病人身上,金钱的套索在家人身上,照顾病人所需要的时间精力不提,很多时候单治病的钱就足以拖垮一个家。卡托拉就这样和儿子在里斯本相依为命,只能依靠在建筑工地出卖苦力维生,与家中妻子电话和书信联络。独特的第一人称书信体贯穿全文,我很喜欢书信里的内容,是冷漠乏味的生活下,真实且柔软的内心隔着撒哈拉大沙漠互相倾诉互相思念互相依靠。

桑老师的译作最让我惊喜的是关于写情感部分的译文都好棒,这是最抽象的部分了,可是老师的译文没有半点不流畅的感觉,还能感受到原文风格里对情感表达独特的克制,很多部分都很能引起共鸣,真得非常厉害,阅读时很有沉浸之感。

生活中总是意外颇多,毫无疑问这是在里斯本艰难求生的父子俩,虽然安哥拉曾是里斯本的殖民国,卡托拉年轻时在里斯本工作,说着本国的语言,葡语,有着葡语的文化认同,可是黑人依旧难以融入这个社会,始终无法获得葡萄牙国籍,只是不能见光的黑户,卡托拉和儿子只能搬进贫民窟维生,天堂贫民窟,最终的归宿。一次意外住的房子被烧,万幸人没事,在唯一知心且真诚的朋友,酒馆老板佩佩的帮助下重建好了房子。多么让人振奋,好像即便生活很苦可是依旧有希望把日子过好。

可是突然之间希望就没了,佩佩死的时候我很难过,非常难以置信,本文也基本结束在佩佩葬礼之后,卡托拉放下了同一座城市同一种人同一种美好命运的幻想,接受了不被接纳的边缘人现实。

结尾给人感觉很突然。但是连回来序言的话,这个故事就是非常开放式的结局了。读者就像卡托拉和佩佩的邻居,在新房建成的时刻默默地看着庆祝的时刻,觉得生活慢慢还是会越来越美好的。知道有个小男孩很受酒馆老板佩佩的关照,听说也她送去上学了。突然间就只听闻一个没留神小孩自己玩手榴弹被炸死了,酒馆天天被闹,然后老板也没了。酒馆没了,卡托拉也很少见到了。后来只听说一个年轻人的婚礼,卡托拉是教父,好好办了一场很热闹。卡托拉家的孩子,没听说去哪里闯荡了,也不知道酒馆家的小孩去哪儿了。

从序言的高光时刻来看,虽然卡托拉幻想破灭了,可是生活还是继续,希望永不失去继续走下去的坚持和勇气。

《罗安达,里斯本,天堂》读后感(二):何处是吾乡 无处是归途

“吞噬着他的并非回忆,而是与感觉近在身边却不曾见过的事物切实可感的联系。是他的各种愿望,时而伪装成贪婪,时而假扮成羡慕,在眼前起舞。只能预想却没能得到的快乐;梦想送给妻子和孩子的礼物;想要买到的小船;希望与阿基里斯同行的摩托车之旅;为儿子继续缴费上课,如果他还有意继续课程;和某个女人共度良宵,自从格洛丽亚抱病,他就再也没有过那种夜晚;孙子孙女,还有梦寐以求教给孙辈的所有;一张窗边的桌子,供他伏案写写画画;原本想学习弹奏的吉他,还有和朋友们围着篝火唱歌的夜晚……愿望凡此种种,不一而足。” —— 我原本以为封面那位掉落左边靴子的阿基里斯是本书的主人公。的确,他是整本《罗安达,里斯本,天堂》里面卡托拉·德索萨一家每况愈下的关键。但责任并不完全在他。是父亲卡托拉抱持与现实境况截然相反的美好希冀,让卡托拉·德索萨一家陷入进退维谷的僵局。 ⭐阿基里斯 卡托拉给儿子取名阿基里斯,真的是一种讽刺。小儿子生来左脚踵就有严重的畸形。儿子受洗当天,卡托拉抱着刚出生的儿子,试图握住他的左脚踵来掩盖缺憾。他认为儿子是上天派给他的苦难和辛劳。 “病祸或许是与生俱来,但是由此带来的谕告确实切实可见。如果儿子生有残陷,那么就不是他的种 ,尽管是由他创造的。无论是父亲还是患病的母亲,都无法参与孩子的未来。在阿基里斯的人生中,父母不过是收到不明包裹而不知所措的收件人。” 阿基里斯的出生,似乎没有受到谁的热烈欢迎。父亲不想承认这生有缺陷的儿子,母亲因生产他而突发瘫痪卧病在床。姐姐和表姐妹并没有太关注这小弟弟。至于阿基里斯在学校里的同学,争先恐后地取笑他,称他为“穿靴子那小子”。矫形鞋(靴子)挤压左脚踵的痛,不比他接收到嘲笑的痛苦少。 况且,那些同学自身也多少身体有些残障,缺胳膊少腿独眼的。事实上,谁都不该嘲笑谁。 ⭐格洛丽亚 卡托拉那位因生产而突发瘫痪的妻子,在后来的自行复健后,有慢慢恢复行动能力,亦可以写信及打电话。 她内心藏着对卡托拉无限的爱意。瘫痪在床让她少了以往健康那时的乖张暴躁脾气。只可惜的是,女儿茹斯蒂娜并不甘愿留在格洛丽亚昏暗的房间照顾她的日常擦洗和起居。女儿和表姐妹们向往户外的光亮,逃避留在屋内,承担照料格洛丽亚的责任。 格洛丽亚在卡托拉父子俩到达里斯本之后还不忘为他们祈祷。“幸福永伴”是她每封信的结束语。然而,丈夫卡托拉只想要隐瞒父子俩在里斯本的落寞和不堪。是“报喜不报忧”吗,我不知道。 ⭐卡托拉 看起来卡托拉一生中有很多后悔的时刻,譬如因为升迁而举家搬迁到罗安达,抱着希望认为儿子畸形的左脚踵能手术矫正成功。但他不想承认这些抉择是失败的,想着努力就能扭转现状。 卡托拉曾是医院的一名高级助产士。他曾前途无量,获得升迁,便举家搬迁到罗安达。他认为儿子阿基里斯的宿疾如同生命中的一根刺,如芒在背。 (作者描绘的卡托拉,一度让我联想到在此前读完的《西西弗神话》。他有如持续推石头上山的西西弗,肩负家庭内部的苦难来证明自己存在的价值。他算不上喜欢儿子阿基里斯,却愿意带上阿基里斯飞到里斯本求医。父子俩关系疏远又不交心。同时,当他听到格洛丽亚逐渐恢复,他失望极了。他更愿意格洛丽亚病逝在床,照料妻子是他永远的责任。妻子康复在即,他却少了存在的意义。) 医生经过病情评估,如果阿基里斯在年满十五岁的时候做手术,脚踵就会得以治愈。话虽如此,从孩子出生到他十五岁还有很漫长的一段时间,每一步都是艰难。何况格洛丽亚日益严重的瘫痪,安哥拉独立日益迫近,谁都不好说,未来会怎样,是否能看到未来。 ⭐跟梦想有出入的里斯本 “在卡托拉心中,两座城市地图相同。他没有任何参照物,随意漫行。这座瘦骨嶙峋的新城市没有明确的街道划分让他头昏目眩。即便知道自己没有迷路,他也感觉到双脚打颤,平衡尽失。” 里斯本这座城市,并没有对卡托拉父子俩展开热烈的拥抱,更像是漠不关心。 “雨水欢迎他们来到里斯本,同时也将他们剥光。” 阿基里斯的初次手术结果不理想。住院让他对父亲卡托拉的依赖加重。然而,他们俩无法亲昵起来。父亲把儿子当作考验、责任或是负累。儿子却只能倚仗跟他血脉相连的父亲,即使他们相见两无言。 巴尔博扎·达库尼亚是产科医生,也是卡托拉父子俩在里斯本求助帮忙的旧相识。卡托拉最初就是做巴尔博扎·达库尼亚医生身边的助产士。他养成的一些习惯就是受医生的耳濡目染。他们曾逼近灵魂契合,达到音乐般和谐状态。 (讽刺的是,当卡托拉一家人,特别是格洛丽亚,还在怀念往日和巴尔博扎·达库尼亚医生交好的时光,医生已经不想再和他们有牵扯,连电话也不接,诊所也搬离原址。阿基里斯某日偶遇医生和一名女子相谈甚欢,前去打招呼。医生只把阿基里斯当作前来要钱的乞丐不予理会,不承认这是熟人的儿子。) 里斯本似乎没有给父子俩带来任何美好的回忆,留下的只是巴尔博扎·达库尼亚的貌合神离假意招待以及不复曾在的临时住处。 ⭐天堂宅院 丨热心友善的好友佩佩 虽说是天堂,但实际上是贫民窟。卡托拉父子俩却前所未有感受到如家一般的温暖。在里斯本讨生活的他们,被工地工友们嫌弃和嘲弄。卡托拉的双手曾是那么滑嫩(女儿茹斯蒂娜从罗安达飞来里斯本后惊讶发现,卡托拉的双手已经不是当年喊她保养时那么纤细柔滑,而是黝黑粗糙),被工友们认为他干不了重活。阿基里斯还是会被逗笑,但他不会在意,而是觉得这是特别的存在方式。 卡托拉奢望过葬身于普拉泽雷斯公墓,自己就可以不受任何人侵扰。他没想过,已故之人已经不受任何袭击的威胁。身后之事,故去之人已经无法得知。他还是寄望自己能得到合法的葡萄牙公民身份。若是不行,那么在公墓里留有他身死之后的一席位置,也是可以的。 在里斯本的那几年,残酷现实让卡托拉明白他曾经的希望都是奢望。 天堂宅院酒馆老板佩佩,与从罗安达来里斯本求医的卡托拉父子俩一见如故。他们有聊不完的话题,说不尽的乡愁,还有对养育儿子的迷茫。卡托拉与阿基里斯,佩佩与阿曼迪奥,都有难以拉近的疏离。(女儿茹斯蒂娜来里斯本的那些天,她办的家宴让亲密无间的老友们也随着身上的领带西服拘谨起来。) 佩佩对卡托拉父子俩的包容,在外人看来都显得有点过度。多年的居无定所的逗留成为卡托拉和阿基里斯的隐疾。他们留在里斯本的日子还有多久,在于他们能否拿到葡萄牙的公民证件。稍有不慎,他们就可能无处可去。佩佩让他们待在酒馆后院的棚屋里。只有佩佩和狗狗知道卡托拉父子的去向。狗狗不会告密,佩佩更不会揭发老友。 (格洛丽亚在信中有提到罗安达也不安全。家里的女人们都很难安全出行。子弹没有眼睛。换言之,卡托拉父子要么申请到合法居留,要么只能回到前途未卜的罗安达。再者,他们没有购买机票的钱。他们日常吃的都是人们留下来的残羹。) 佩佩甚至在卡托拉父子的房子失火需要重建的时候,包揽了大部分的重建工作。佩佩父子和卡托拉父子四人,把重建完毕的房子当作自己人生的又一里程碑。他们赶在房东限定的期限之前,用自己双手从废墟中盖起一座住宅。他们欢欣鼓舞,胜似节日或过年。 ⭐风云再起 “22号小窝”曾给过卡托拉和佩佩无限畅想,尤里也是。这位算是被佩佩当作半个儿子(代替亲儿子阿曼迪奥)的尤里,把老人们的美梦,连同手中的手榴弹一同点燃。美梦破碎,谁都无法在此苟活。 故事结束部分,让人倍感落寞。背井离乡的卡托拉,好不容易找到知心好友,虽不能完成在普拉泽雷斯公墓留有一块属于自己的土地的愿望,但也想好好为自己与家人朋友活下去。 很可惜的是,天意弄人。好景不再,好友故去。世事变迁太快,他还来不及反应。 —— 借卡托拉之口,试问何处是吾乡。 我答,看起来,无处是归途。 愿望种种,不一而足。岁月徒增嗟叹。

《罗安达,里斯本,天堂》读后感(三):译后记

2019年12月5日,在巴西圣保罗举办的海洋文学奖颁奖仪式上,葡萄牙籍安哥拉裔女作家贾依米莉亚·佩雷拉·德阿尔梅达凭借2018年出版的长篇小说《罗安达,里斯本,天堂》在一千四百多部参选作品中脱颖而出,斩获头奖。海洋文学奖是葡萄牙语文学世界中最重要的奖项之一,被视作葡萄牙语的曼布克文学奖。在《罗安达,里斯本,天堂》的授奖词中,评委会指出:“这部长篇小说讲述了父子俩从罗安达到里斯本的旅程,两人的最终目的地是里斯本市郊的天堂贫民窟。贾依米莉亚·佩雷拉·德阿尔梅达通过生动的语言,对后殖民世界的幻想和幻灭进行了饱富感情的讲述。”

此前,这部长篇小说已经于2019年3月在葡萄牙获得2018年伊内丝·德卡斯特罗基金会文学奖,又于8月在葡萄牙获得2019年埃萨·德凯罗兹基金会文学奖。其作者贾依米莉亚·佩雷拉·德阿尔梅达于1982年出生于安哥拉首都罗安达,之后随家人搬迁到葡萄牙生活,在首都里斯本的卫星城奥埃拉斯市长大。在罗安达和里斯本两座城市的不同经历赋予作家创作的灵感,而来自葡萄牙前殖民地安哥拉的移民者身份又引发作家在作品中对边缘群体的流散状态进行探讨。她于2015年凭借长篇小说《这头鬈发》初入文坛,崭露头角。在这部具有自传色彩的处女作中,作家混杂了小说和散文两种文学体裁,以自身一头黑人标志性的鬈发为出发点,以小见大,用移民者的亲身经历串连起前宗主国葡萄牙和前殖民地安哥拉的历史。

不同于处女作明显的自传性笔触,在第二部长篇小说《罗安达,里斯本,天堂》中,作家在叙事中抹除自我,用第三人称讲述他人的故事,以三段人生再现病患家庭的普遍经历。1970年,在尚处葡萄牙殖民统治下的安哥拉首都罗安达,助产士卡托拉·德索萨迎来家族勇敢血统的继承者,不料男婴生来左脚踵畸形,因而得名阿基里斯。父亲对其寄予厚望,希冀纵使儿子身有缺陷,也能像希腊神话中的英雄一般顶天立地。祸不单行,诞下男婴之后,昔日泼辣跋扈的妻子格洛丽亚一病不起,卧病在床,性情大变。受妻子和儿子病情所累,卡托拉放弃了优渥的工作,在家行医,生活彻底改变。诊断如同一则谕告:男孩在年满十五岁时进行手术治疗,脚踵将得以痊愈。全家在漫长的等待中,见证了安哥拉的独立,还有男孩在冷眼和嘲笑之中的成长。日复一日,家中曾经的欢乐和生气勃勃被一种不祥的死气沉沉所取代,境况江河日下。

安哥拉独立将满十年时,阿基里斯终于在父亲的陪同下踏上治疗之旅,飞跃撒哈拉沙漠,来到代表进步的城市——前宗主国的首都里斯本。告别自己的第一段人生,卡托拉期待作为葡萄牙公民得到前宗主国的承认,掩埋不堪的过往——当年自己以效忠殖民者、放弃自己的民族语言、学习葡萄牙语这门外语为代价换取“同化人”身份。手术效果不理想,卡托拉在脑海设想多次的葡萄牙治疗之旅变成有去无回的长驻。以象征全新开端“晨曦”为名的阿尔沃尔矫形医院没有使阿基里斯恢复正常行走,却让卡托拉翘首以盼的第二段人生夭折。曾经在安哥拉共事的产科医生葡萄牙人巴尔博扎·达库尼亚在敷衍接应父子后便不见踪影,昔日四手联弹般的默契照应荡然无存,交付给他的葡萄牙国籍申请文件也石沉大海。积蓄用光,债台高筑,卡托拉廉价出卖劳动,以在建筑工地打零工艰难维生,靠着残羹冷炙和儿子勉强充饥。他漫无目的在城市里游荡,在罗西奥广场、堂娜玛丽亚二世剧院、奥古斯塔街凯旋门等地标景点留下足迹,但是始终没有得到城市的接纳,只能在普拉泽雷斯墓园获得些许慰藉,期盼在不再受到身份地位束缚的逝者之间享受平等的对待。阿基里斯为期五年的会诊以失败告终,一场火灾将父子俩寄身的科维良旅馆烧毁,他们只能放弃带来无数失意和绝望的里斯本,搬往市郊的贫民窟栖身。

名为“天堂宅院”的社区却是一个棚屋组成的贫民窟,这是巨大的讽刺。作为没有合法身份的移民者,父子二人生活惨淡。加利西亚人佩佩的出现为他们带来了一丝暖意。这位热情慷慨的酒馆老板成为卡托拉的朋友,同是背井离乡的相似经历拉近了二人的距离。茹斯蒂娜带着女儿内乌莎短暂造访,使父子二人不堪的生活重回正轨。夏日结束,女儿和孙女返回正处内战的动荡祖国,卡托拉的快乐和幸福也随之消散,生活重归混乱,只能借酒消愁。因吸烟不慎引起的火灾将父子俩居住的棚屋化为灰烬,他们暂居佩佩酒馆后的棚子,在朋友的帮助下筑建新窝。卡托拉和佩佩投身棚屋重建工程,友情得以升华。新家建成,两人想要将共同奋斗的羁绊延续下去,于是转而为养子一般亲密的邻居男孩尤里规划人生,期盼由他代替自己实现未竟的志业。身为黑人,尤里在学校遭到歧视,虽然厌倦学习生活,仍按照两位养父般的长辈设计的人生单调度日。内心的叛逆将他推向未知的深渊,在好奇心驱使下,他拉动在佩佩的藏品中发现的手榴弹螺栓,随即被炸得血肉模糊。痛失亲昵胜似亲生儿子的尤里,佩佩一时间无法承受,备受打击,以自缢终结生命。卡托拉失去了在异乡最亲密的朋友,抛却了曾经那些骄傲的幻想,最终接受了自己背井离乡、失去故土的现实。

小说标题中的三处空间标示着主角的三段人生。罗安达代表着体面尚存的过去:卡托拉由于助产士的职业和同化人的身份,在葡萄牙殖民的安哥拉社会还能够享受高于平民百姓的生活。他本来期待着儿子的降生延续家族的荣光,却因为阿基里斯左脚踵的缺陷,生活彻底改变,万劫不复。阿基里斯出生后,全家悲剧接二连三,妻子卧病在床,女儿未婚先孕,生活每况愈下。卡托拉期待着阿基里斯年满十五岁时能通过手术治愈脚踵,于是在漫长的等待中迫切盼望埋葬自己的第一段人生,亲手终结儿子降生后急转直下的境况。里斯本代表着昔日虚妄幻想中的未来:通过一趟梦寐以求的前宗主国首都之旅,卡托拉不仅希望残疾的儿子恢复成正常人,也期待自己能够作为葡萄牙的公民得到该国的承认。不幸的是父子二人在这座多次幻想的城市受尽了冷遇和排斥,不仅得不到合法的居留身份,还要面临手术失败、人财两空的现实。卡托拉希冀抹除自己的安哥拉之根,渴望融入帝都社会,成为受人承认的葡萄牙人,开启自己的第二段人生,却以一事无成的彻底落败告终。天堂宅院则是冷酷现实中仍要艰难存续的当下:父子二人沦为工地建筑工,廉价出卖劳动换取微薄的报酬。同是背井离乡的朋友佩佩善良接济,为卡托拉绝望的生活带来些许希望。即使棚屋遭受火灾,不得不寄人篱下,卡托拉仍然心怀憧憬,在新窝建造中和佩佩紧密配合,苦中作乐,友情进一步加深。尤里意外身亡,佩佩悲痛自绝,在微弱的光亮后接踵而至的巨大绝望使得卡托拉认清现实,抛却昔日荣光带来的无形桎梏,接受无法借由永居葡萄牙飞升天堂、只能将天堂宅院作为归宿的人生,尚未放弃生命,以在悲惨世界中的艰难生存继续同生活抗争。

小说标题中的三处空间按照字面看来本该象征着主人公节节高升的命运,结果却充满了波折起伏,“天堂”更是处于过往和幻想中的未来之间的现实巨大的讽刺。卡托拉和阿基里斯父子俩在三处空间中处于游移状态,主观设想或客观被迫的长居被各种意外打断而无法持续:为了手术治愈脚踵而告别安哥拉,有去无回;手术不利,被迫滞留里斯本,却因为社会排斥、合法身份不得和自身贫困放弃帝都永居;寄身贫民窟,在此收获友谊,却因为朋友自尽失去在天堂宅院继续生活的理由。在一定程度上,两次大火和一次爆炸作为催化剂,加速推进了故事的进展和父子二人的迁移:他们在里斯本的生活本来就无以为继,又逢科维良旅馆失火,于是顺利成章离开不属于自己的城市,迁往市郊的贫民窟。天堂宅院居住的棚屋失火,在佩佩酒馆后的棚子暂居,在其帮助下重建房屋,并达成心灵契合、灵犀相通。尤里拉动手榴弹螺栓的意外爆炸强行终结了卡托拉和佩佩二人共同设计的人生规划,导致他们相隔两界,卡托拉在天堂宅院短暂的幸福和快乐戛然而止,不得不另寻活路。

在三段人生轨迹的描绘中,叙事展开缓慢,夹杂大量哲思论述和人物心理描写,总体呈现线性推进的叙述中多次发生时间跃迁,不乏闪回和闪进,人物的幻想和其所处现实模糊了边界,颇具意识流色彩和蒙太奇特征。大段平缓的情节过后,往往是接二连三的起伏意外,造成强烈的震撼。但是在悲惨致郁的氛围之中,又有小确幸不时闪现,给予些许慰藉。突兀之处经常是作家埋下的巧妙伏笔,在后文作以呼应,谜底揭开时令人恍然大悟。全书的写作语言经过精心打磨,犹如一张精美的织布。盘根错节、枝蔓丛生的长句和寥寥几笔、急促有力的短句有机结合,书面语言和口语元素交织,第三人称全知叙事和第一人称书信、电话通信交替推进。克制的叙事夹杂几次急转直下,压抑的感情急速爆发,如同万花筒一般炫目,为读者带来眩晕的阅读美感。

初次迻译一部二百多页的长篇小说,难免如履薄冰,瞻前顾后。深知水准难以自始至终稳定保持,也了解应该在起承转合之处合理分配相应的精力。由于同主人公部分重叠的人生经历,在阅读时多次情感共鸣,不由悲从中来。之后,在错综复杂的语言迷宫之中找寻阿里阿德涅之线,将大段落的长句条分缕析,拆解后重新拼合,尝试理清埋藏在文字之间的草蛇灰线,企图将伏笔和隐喻以易读的方式尽量还原。在一个个挑灯苦战的夜晚,在一次次文本细读之中,有挫败失落,有迷茫怀疑,更多的是经过苦思冥想终于解开一处处谜题时收获的成就感,也因此感受到为喜爱的事业倾注力量时生命所迸发的巨大能量。

感谢耐心读到结尾的读者。不足之处,恳请方家不吝赐教。将全书译文献给远去的母亲,对于生养之恩谨表谢忱。我会继续阅读、翻译、写作、经历、体验,于守望之中在人世间笨拙地找寻生活的意义。

桑大鹏

盛夏于鸟瞰书屋