《从台北到北京》读后感10篇

2017-11-21 21:40:01

来源:文章吧

阅读:载入中…

《从台北到北京》是一本由宫铃著作,中国友谊出版公司出版的平装图书,本书定价:32.80元,页数:264,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

一7月17日的下午我还在湖上漂泊着,接到好友邹君微信“你的微博好友@胡同台妹,抑郁症,离世了。”晚间,又有友人葛爷电话及“微亮时代”群中诸君证实了该消息。彼时,我诸事缠身忙得焦头烂额,时至今日稍有余暇回忆那两年的一些小事,百味成杂。

二

台妹姐姐是我最早见面的(非学校内)网友之一,也是因为她的缘故,我结识了几位交浅言深的网友,甚至收获过一份短暂的爱情。

六年前,我是一个准备读研的无业游民,精力旺盛、年少轻狂又无处发泄。时逢微博兴起,自诩读书万卷,在学校社团挥斥方遒,不知天高地厚强作键政局活动者,直到遇见台妹姐姐。跟她第一次见面是在南锣鼓巷旁边的一家小烧烤店,刚出象牙塔的我还略青涩,很快台妹姐姐就掌控了聚会的节奏,诸人很快熟悉起来。随后,又在帝都、故都聚会交流数次,台妹姐姐看待问题的方式和角度,不同从业角度思维碰撞出来的火花,受益匪浅。

不久后,以台妹姐姐为中心的一群同仁成立了“微亮时代”,微亮时代的微博公众号运营,《从台北到北京》付梓……那段时间我也充满干劲,积极尝试改变自己,觉得未来大有作为。虽然今日此时还是一事无成,但与十年前、五年前无知无畏的懵懂状态相比,“微亮时代”在我成长转变中留下了浓墨重彩的一笔。庆幸于那两年的管制还不够严格,微博上“群贤毕至”,有幸结识台妹姐姐打开思维的天窗,看到外面更大的世界。

三

人生不相见,动如参与商。不可知的未来使得“微亮”的诸君有了不同的际遇,曾因缘际会的人们渐行渐远。如今的我与“微亮”的诸君基本失去了联系,繁重的文书往来下甚至连提笔写点什么都是一种奢侈,逐渐成为自己所“讨厌的大人”,成为一个世故的犬儒主义者,如同大多数人一样为了生活奔波,放弃了诗和远方。只有躺在硬盘里的、散落在网络上的那些撕开尘封的回忆和伤疤,提醒着“所有的过去组成了现在的我”,大概终究还是放不下。

曾和台妹姐姐说过要去台湾玩,一直没成行,几本台版书静静地躺在书柜里,还有唯一一本认识作者的签名书《从台北到北京》能让我拾起那段和现在毫无关联的生活,想起风格迥异的“微亮”诸君。也不算背负着什么吧,只是以此为动力继续前行。

仅以此文纪念台妹姐姐,纪念那两年的人和事。

2016年8月23日

于湖畔书斋

ps:本文同步发表于微信公众号“灯塔之下”,欢迎关注。

《从台北到北京》读后感(二):杂谈

宫铃从她的角度叙述台湾和北京的牵连和差异。一个生于台湾,长于台湾,祖籍安徽,现在定居在北京的资深媒体人,内心中有一股很强的力量。确实,环境不同,造就的人就不同,包括思想观念,语言文字等等,大陆和台湾,有误会有隔阂,这些因素也在暗暗起着作用。

她写道,在地铁站遇到一位年轻人,和他交流,谈论交通,年轻人说这些很多都是外地人,素质低,当被问到自己为何也跟着他们在地铁中你推我桑,他大致意思说大家都在挤,我也没有办法。

这种无奈似乎是一个很好的借口。

当中国新一代人,有素质受过高等教育的年轻人也在挑战文明的底线,也在从众,跟着大众做一些低素质的事的时候,我难以想象社会的整体素质何时能提高。

她还谈到台湾的广告注重情感营销,举到了房车等的例子,确实深有体会,很多国际品牌都会打感情牌,比如联合利华等。而中国的广告就一个劲地说这款产品性能好档次高等。注重实用。

这种实用主义,其实也体现了中国社会目前追求利益,生活在压力之中,金钱的地位在家庭幸福之上,心理的扭曲,幸福感很低。

台湾和大陆的关系,其实不要很多激进分子或者偏激的爱国主义者来掺和,强扭的瓜不甜,该来的总会来的。

《从台北到北京》读后感(三):包容是一种力量

读《从台北到北京》的初衷,就是想了解了解胡同台妹对于北京的印象、对于两岸文化差别的见解。想起5年多前自己写的一点文字,便是从两个简简单单的词语(“检讨”与“沟通”)见证两岸文化的异同,若当时能与胡同台妹对接,想来一定更有意思。这本《从台北到北京》从买书到看书,已经5年多过去了,对于文化的差别和文明的差异,如果要说有更多的理解,只能是对于包容的进一步认识了。纵使有千差万别,如能本着求同存异的心理去包容和接受,对于个人和组织来说,都是一种力量。随着文明的发展和人口流动的加快,越来越多的人感受到“独在异乡为异客”的失落:对于过去的回忆、对于现状的不满和对于未来的迷茫。在国内,很多人出生在农村,长大后留在城市,工作后有几经变迁,迟迟不能寻找到家的感觉。这和胡同台妹根在北京、生在台湾、工作在北京的感觉何其相似!!还好,大陆与台湾、北京与台北之间的文化差距还只是几十年的隔阂,更多的文化传统还是相通的。还好,对于工作和生活的感悟与理解,对于感情的存留与升华,对于文化的认同和包容,能使得那种失落得到一定程度的缓和。人啊,总得现实一些,才能获得踏实一点。

正在进行的世界田径锦标赛上,获得金牌的英国运动员大谈她的家庭,而中国的媒体却为中国田径队取得的成绩赞不绝口。这种现象的背后就是文化的差别。如果我们把眼光放得更加大一些、长远一些,我们会发现,包容对于发展多么重要。从30多年前的改革开放,到如今的一带一路,中国逐渐融入了国际社会,面对的文化差异和文明冲突要更加明显。诸如拿“人”来说,西方人更多认为自己是一个物种,他们不会考虑自己的传宗接代问题,国家也就没有计划生育的政策;而中国人更多的是“家国天下”,他们注重的是宗族的香火,更加看重生命的延续。

人类文明的发展,就是在冲突和包容中不断前进的,弱肉强食的丛林法则、兼容并蓄的文化发展都是历史中总结出来的规律。如果说我们要继续生存图发展,我们就得面临各种外来的挑战和冲突,这个时候,包容应该是最有力量的。

2015.8.25

把我当年的小文章也贴在这,作为纪念。

“检讨”与“交通”

—语言的变异和两岸关系的思考

有一次,参加一个专业性的培训,老师是台湾人。做完一个练习后,老师说:“下面,让我们一起检讨一下。”检讨?仅仅是做练习也没有犯错误,为什么要检讨?课后和老师沟通:“老师,在我印象里,只有犯了错误才需要检讨,课堂里的练习没有那么严重的吧。”老师说:“检讨,就是检查、讨论的意思。”原来如此!一脉相承的语言和文化,如今有如此大的区别。

又有一次,参加了一个业务交流讨论会。和一位台湾同行交流甚多,临别之际,互相赠言,同行还说:“以后多多交通啊。”交通?不是我们所说的道路交通、航运交通吧?有了上次的经验,这次我有点心理准备了,面色平静地道别。回来还是查了查,原来“交通”的意思是:交流沟通。

查词典,“检讨”的第一个意思是检查反省自己错误的言行,第二个意思就是“检查核对”;我印象里的是第一个意思,而那个台湾老师则是第二个。“交通”则有往来通达、交往和勾结三个意思,同样的词语使用频率不同就造成了很多的误解。这就是区别?而什么原因造成了如此大的区别呢?

我们所用的语言,竟然是如此的变化之大。我所在的闽中、闽南地区,说的都是同宗的闽南话,隔山、隔水便有语言的不同,虽然还能相互沟通,但总是存在不同的差别。毕竟,区域环境不同、语言使用的频次不同,总会出现很多的不一样。

这样的道理同样存在于同宗相传的中国文化身上,60多年了,我们和台湾同胞们虽然说着一样的话,但是日久以后便会出现不同的语言,进而产生不同的文化。

如何处理这种区别,我惊喜地发现我所用的两个词语都可用作是建议:(1)检讨:为过去检讨,为现在的不同检讨。(2)交通:两岸人民多交通,不仅是大三通、小三通,还要语言、文化上的多沟通。

2010-5-25

《从台北到北京》读后感(四):离开,回来

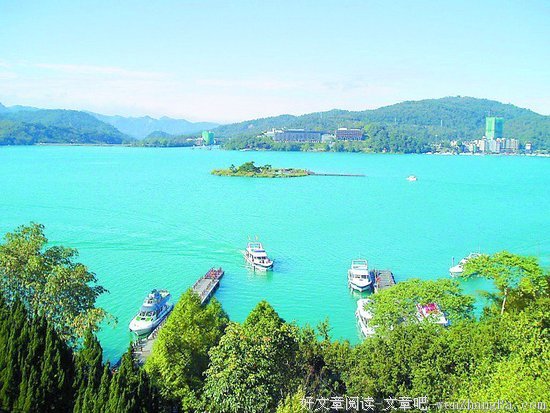

因为朋友的推荐,我开始看《从台北到北京》。拿到书的那一刻,想起自己从小被教育:“我国有34个省级行政单位,其中一个是宝岛台湾,上面有美丽的日月潭,有秀美的阿里山,有香甜多汁的水果……”也想起了初中时代表全班参加朗诵比赛,我选择的是闻一多的《七子之歌》,其中有一段是:

我们是东海捧出的珍珠一串/琉球是我的群弟我就是台湾

我胸中还氤氲着郑氏的英魂/精忠的赤血点燃了我的家传

母亲,酷炎的夏日要晒死我了/赐我个号令,我还能背水一战

母亲!我要回来,母亲!

已记不得当时到底拿了第几名,但班主任听朗诵时那动容的表情至今仍深深地印在我的心上。再后来开始迷恋嗲声嗲气的台湾偶像剧,开始听台湾流行歌曲,开始有意识地学习繁体字,开始喜欢咬字不清的周杰伦。台湾的自然景色、风土人情,开始直观而频繁地出现在我眼前。看得多了,听得多了,不禁开始自我陶醉,自我满足,自鸣得意,以为眼前的一切就是隔海相望的台湾。

直到开始看《从台北到北京》,我才知道我错得有多离谱,但同时也开始迷惑,台湾,到底是什么样子的?它的居民过着怎样的生活?他们进行着怎样的思考?带着疑惑,带着一无所知的忐忑,我开始了真正的阅读。

相信很多人都不知道,在台湾除了原著居民外,还有一类人,被称为“外省人”。在台湾,他们是“不得已”的移民,而在大陆,外省人则被台湾人这个概念所概括。这个族群游荡在两岸之间,找寻那个早已消失的过程。前半段在大陆,后半段在台湾,就这样漂移着无法落地。突然理解了念念看《从台北到北京》时发表的心情:“看宫铃的文章,很庆幸自己有个家在安阳。就算家门口的小街道变成了宽马路,就算凤记和老西有一天都关门了,就算新长大的小青年越来越少说安阳话……至少我们老有所依,并做梦也能梦见小时候在洹河边的嬉戏。”原来我们能够笃定地告诉别人自己有家乡,家乡在哪里,这种义无反顾、义正词严在他们眼里是一种非常珍贵的幸福。宫铃恰是外省人第二代,而她说她什么都不曾拥有,只是经历着……

在阅读的过程中,我忘了我是谁,忘了周遭的一切。仿佛我就是从小耳濡目染对北京心心念念无限向往的宫铃;仿佛我就是说一口“国语”而被台湾当地人排挤的外省人;仿佛我就是那个义无反顾为了爱,为了乡愁,为了寻根,从台北来到北京的独特女子。我喜悦着她的喜悦,惊奇着她的惊奇,骄傲着她的骄傲,悲愤着她的悲愤,难过着她的难过。

我们看到,她因口音过于标准而被出租车司机大吼“滚下去”,因是外省人而被本省同学以敌视的眼光注视,因父母来自大陆而被扣上“中共同路人”的帽子。我们也看到,她在大陆的各种场合被追问是蓝是绿,看到她被严词交代“我们迟早会收回台湾”,甚至看到她被大陆同胞提防、警告、威胁……

而这些都是她曾经以为的骨肉同胞,于是她开始反感,到愤怒,再到沉默,最终开始麻木。所以她说:“我曾有的骄傲全部变成痛苦的来源,我对自我乃至对整个历史的架构崩解了,曾经的理所当然全部变成错误,即便我觉得委屈,即便我觉得茫然。”

其实这一切都是一个人在思考上“第一念”的差别,而这个“第一念”受社会环境、政治体制、教育乃至所信仰追求的目标的影响,这个“第一念”的差别就注定了后面一连串的不同。

在我们受的教育里,从来就是“台湾是中国领土不可分割的一部分”,我们每个人都觉得这理所当然。同样理所当然地认为“大家都是同胞,台湾就是我们的兄弟,难道我们会怎样吗?”而恰恰是这种理所当然造成了另一方的恐惧、不安。因为有时候这就是一种霸道、一种压迫甚至是自己都感觉不到的“俯视”。有意思的是,台湾人喜欢以男女关系说明两岸关系,当一方过于积极,另一方难免感到压力。

在两岸交流的过程中,总有些人因为接触信息的相对弱势,无论出于主动或是被动,对彼此产生了误解,这其实都是再正常不过的。这一切没有对错,只有不同。我们只是太习惯从自己的角度用固定的思维看待问题,而我们此时要做的就是放下成见,用心交流,一起重新认识并反思自己。

从台北到北京到底有多远?其实,可以很近,也可以很远。

离开,回来,不再离开……