《萨冈》影评精选10篇

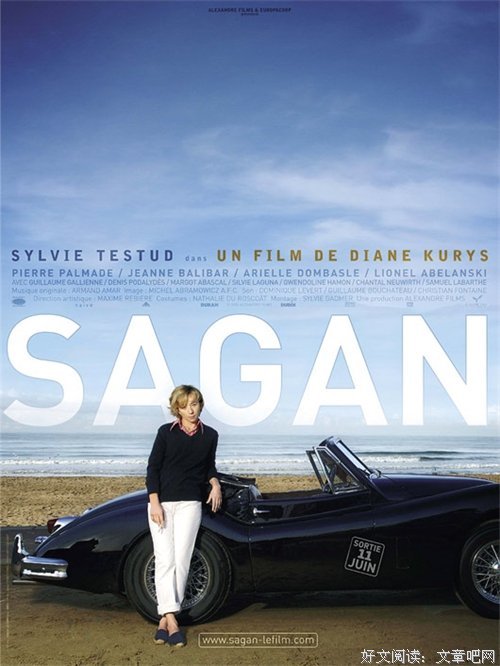

《萨冈》是一部由黛安娜·克里斯执导,西尔维·泰斯蒂 / Pierre Palmade / 利昂尔·阿贝兰斯基主演的一部传记类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《萨冈》影评(一):仅是简介

法国二十世纪传奇女作家弗朗索瓦丝·萨冈(FrancoiseSagan)的最新传记片,法国女导演黛安娜·克里斯透过法国女演员西尔薇·泰斯图德的容貌和演技全景式地展现了萨冈以其书其人成为战后一代女性象征的非凡人生。萨冈出身自一个天主教的良好家庭、生性害羞、思想有点左倾,她17岁时出版了她的第一部小说《你好,忧愁》(BONJOURTRISTESSE),获得巨大的成功,这部小说是她用7周的时间在巴黎咖啡馆的露天座上写成的。萨冈漂亮出众,个性鲜明,行为有些离经判道,她喜欢写作、赛马、飚车、赌博、酗酒,一生烟不离手、还染上了毒瘾,却备受法国人钟爱。萨冈被视为一个时代的青春代言人,她的小说明快、典雅,同时富有乐感和诗意,散发着淡淡的愁绪,文字简洁、聪明而从容,将法语的优美展露无遗。她的作品被翻译成多种语言,畅销全球。影片提供了关于萨冈的大量第一手资料信息,但对于像和法国前总统密特朗不寻常的友谊等许多附着在这位自由不羁女作家身上的种种谜团,影片并没有给出答案。

《萨冈》影评(二):Bonjour Tristess

ylvie Testud,要开始注意起长相算得上比较清秀的女演员了。感觉她有点像《赎罪》里的小女孩。

影片的前半段很流畅也似乎很轻松。虽然这份轻松伴随着一种危机诱因。18岁的萨冈因为写了《你好,忧愁》而名声大噪。从此便有了许许多多的签售会或应酬。萨冈的生活也变得丰富而又放肆起来。看到这里我似乎很羡慕萨冈“不疯魔,不成活”的洒脱性格。也太羡慕法国人总是能把生活看得那么穿,能总是挖掘出生活中意想不到的美来。至少法国电影里或小说里是这样的。

影片的后半段越来越悲剧性和伤感。萨冈任性自我,肆意妄为,而且还是一个双性恋。影片中当萨冈因私藏毒品被逮捕后,在面对记者说出了一句很惊人的话:“我在毁灭自己,但这是我自己的事。”佩姬和爱斯特先后走入了萨冈的生活。她们两个人基本上影响了并伴随了萨冈的后半生。而两者对萨冈的态度其实是截然不同的,起码从影片中看来是这样。佩姬看到萨冈过度劳累地工作以及吸食毒品,她基本是以关心和劝导为主。萨冈也对佩姬产生了很大的依赖。后来佩姬患上绝症,当医生前来萨冈家中告知其佩姬的死讯时,她彻底崩溃了,抱住女佣说道:“Ma Peggie,ma Peggie!Qui peut dormi avec moi?"没有佩姬的日子里,由于悲痛和不安,萨冈晚上睡觉的时候总是会不停地抽搐。

在佩姬之后,萨冈便和爱斯特在一起生活了。佩姬在生前看不起这个爱斯特。事实证明爱斯特真的不是什么好女人(至少影片里是这么表达的)。总感觉她在纵容和利用萨冈。萨冈也愈来愈堕落。当爱斯特离开她不久之后,萨冈也渐渐地走到了她生命的尽头。

看了影片,尤其是影片的后半段之后,给自己算是有了一点点的小启示吧:再如何“不疯魔,不成活”,也无论如何不能失度;在任何时候都要看得清你身边的人;真正聪明的人是永远不会丢掉谨慎的。他可以看上去很狂,但不会丢掉骨子里的谨慎。

最后用影片最后的注脚作为结尾吧:“‘1954年,萨冈以一本菲薄小说《你好,忧愁》出道,在经历了令人愉快而又草率的一生和一系列作品后,她的消失只是一个对她自己而言的丑闻。’”

《萨冈》影评(三):Forever Young

一部很法国的电影,法国女人,法国男人,法国的叙事方式。很难讲是怎样的,但跟美国一比,美国是成年人,而法国,法国永远年少,犹如萨冈。

恣意妄为,桀骜不羁,敏感脆弱,自私残忍,害怕得不到爱,自由得一塌糊涂,永不负责任,那是我们都有过的少年时光。有些人这段时光并不在少年,也许在少年之后;有些人一生为规则约束,从无年少过。但萨冈,一生均为少年,不管她有多聪明的文字和思想。一个人可以任性地度过多年,多么幸福,因为他得到很多宠爱和宽容。永远年少是需要资本的,比如萨冈的天才,以及早早成名。

少年是复杂,丰富而难以琢磨的;成年才简单,总是有规律与目标,成年是一段减法,放弃,放弃,放弃那些不现实的,放弃那些不合适的,放弃那些没有用的,成年人的世界,简单如斯,就像美国电影。

《萨冈》影评(四):Sagan

一开始觉得Sylvie Testud演得不够自然,太瘦小的她看上去还没有照片里的萨冈本人舒服,不过这电影却是后劲很足,越往后越好,最后没忍住也哭了,萨冈这样的一生是很多人都不会赞同的,虽然人们也会羡慕她在某种程度上得到了自由的随心所欲的不在乎别人眼光的生活,可要是现在八零后年少成名的作家,也像她这样挥霍无度还双性恋还吸毒,是不会被原谅的,更不可能成为什么传奇。

她反复在说,人生就是孤独的,不管有爱没爱有钱没钱,最后都是要死在路上,电影院里静悄悄的,不像看法国姑娘的时候总还不时有人在聊天私语,这样的说法即便是事实,人们也不会时常听到,很多人都说去看电影就是要放松娱乐,我们还是不太习惯看太沉重的东西的,比如死亡,一个人面对死亡时的崩溃,不是像好莱坞电影大场面里随便一爆炸就死一堆人的那种样子,而是你就会想到只要时间够长, 总有一天你也会有需要面对的时候,比如当你失去最爱的人,比如当你躺在病床上知道自己快要死了的时候,你是希望身边围满一群爱你的你爱的人呢,还是只要有一个人就好,还是根本就是自己悄无声息就这样消失了也好呢。

年轻的时候,萨冈爱过许多人也被许多人爱过,,可是到老了,谁也没有留下来,包括她曾认为使自己得以重生的儿子,她说每个人都应该在活着的时候就写好自己的墓志铭,以免人生被不了解的人误读了。她是这样写的:“1954年,萨冈以一本菲薄小说《你好,忧愁》出道,在经历了令人愉快而又草率的一生和一系列作品后,她的消失只是一个对她自己而言的丑闻。”

En 1998, la romancière rédige son épitaphe : « Sagan, Françoise. Fit son apparition en 1954, avec un mince roman, "Bonjour tristesse", qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. »

《萨冈》影评(五):再見,憂愁

看這部電影前的心態,可能是最近一段時間最差的

可是看完以後,走在人跡罕至的街頭上,卻是格外的舒心,因為想應該是明白自己想要的究竟是什麽。於是坐在世紀大道的長凳上,記錄著下麵的這些文字...

走出電影院的時候,風起,人已稀...還是從IPOD裏找到了合適的音樂作為回程散步的伴侶《Cash Back》的OST...不時能在馬路上看到有用手機或相機記錄陸家嘴夜景的人,也同樣少不了招手等待taxi的人~~但是一切都遊離與自己之外~~腦子里閃現的是薩岡最後背對鏡頭的背影,面對夕陽下的大海,娟秀的法文記錄下她給自己留下的墓誌銘。人終歸還是要一個人走完自己的一生的,這是生活對於每個人最公平的地方,一個人來到這個世界,同樣一個人離開這個世界~~唯一不同的是當中所經歷的過程。

很容易將這部電影同去年上海電影節的時候己所看的《Piano,Solo》作對比,都是人物傳記電影,所記錄都又都是在自己的領域內有著卓越成就的人。都有著自己獨特的故事,以及非凡的經歷~~只是《Sagan》導演或編劇拿捏得仍然覺得有欠火候,講述了Sagan富有個性的一生~卻只是展示了她性格的一面~~一如電影中Sagan自己所說的“人們不關心她的靈魂”,而導演做的也正是電影中後來那位代理書商所要求的記錄了“她的故事,她所見地風景,她所交往的人”。看完《Piano,Solo》后的自己是絕望的...仿佛自己也如Lucas一樣將要陷入無盡的深淵無法自拔~~之後的很多天都未能平復。《Sagan》確恰然相反,出來后,確清晰地明瞭明白了自己想要的究竟是什麽,也使自己很快從觀影前的沮喪到觀影后的如釋重負。雖然電影是用第一人稱來拍攝的,但觀者並未完全融入到她的生活中,而只是以一個第三者的眼光來看待她所經歷的一切。

通過電影,我所認識的Sagan是自私的。她肆無忌憚地揮霍著她的天賦給她所帶來的財富,因為沒有節制,也導致了她最後晚年的潦倒。她的些許任性,導致能夠真正留在她身邊的人,未必是對她最好的人。遇見煩心的事情,她選擇的是敬而遠之...保姆的離去,家中經常失竊的現象...都是如此...她沒有一直陪伴佩吉走完最後的路,而在得知她離去的消息時,最早爆發的原因是,竟來沒有人能夠陪她睡覺...但這樣的自私,只是她直接的一種表現,她喜歡隨性地表達自己的觀念與意識,而不理會周遭所發生的一切與別人的感受~~這也是爲什麽她能夠達到她現在所能達到的成就,寫自己想要的東西,而不僅僅是爲了取悅於觀眾...

到最後她還是沒有見兒子最後一面。我想她是不想在最後讓她兒子看到她最後憔悴的一面,她對兒子的敬而遠之,一來正如電影中所描述的“看著他成長,就好似回憶自己過去的點滴,讓自己唏噓不已”二來她也不想她的兒子變得和她太像,所以寧願把她扔得遠遠地...她兒子的父親是她對男人最後的幻想~~從此以後,她的心中不再有對男人長久的愛

還是被佩吉最後的那段話留下了深刻的印象 ...面對死亡的時候,有時更希望自己愛的人先離開這個世界,因為這樣失去愛人的痛苦,就由自己來獨自承受~~~把悲傷留給自己~~

可惜這次電影展 Sylvie Testud未能到來~她所塑造Sagan是深動,鮮活的~候者背,低著頭,左手撥弄自己的留海...這也是這部電影即是在劇本有薄弱的情況下,依然引來許多人的推崇~~將那個特立獨行,有著傳奇經歷的Sagan再次展現在我們的面前。

推薦《Piano Solo》(http://www.douban.com/subject/2121860/?i=0) 在電腦上最後打下這些文字的時候,放的是Malaika

: 明天要去找她的書來看了...

“我不清楚一个人写东西是为什么和为了谁。我觉得未必是为了读者。是为了你所爱的少数人,他们知道你在脆弱时,能够坚强矗立。他们的一句话就能震撼你的世界。 有时候,打击令你摇摆。” 她有天生的好的敏锐度与表达欲,强烈的生命能量如脱缰野马,让她的才华横溢,也让她的生活横冲直撞,有天将的好运与财运,也有突如其来的车祸与意外。她的生命本身因不加节制的流动而成为戏剧性的跳跃与洒脱,充满浪漫自由与不为人知的伤痛。

“世上有许许多多个家庭,除了你出生生长的那个之外,他日机缘来临,你会遇上一些家庭,你被爱的渴望将会被分享的渴望所取代,写作也是一样,你会遇上一些不认识的角色,跟他们一起分享故事”她的文字是生命的汪洋流泻,无法遏制的哗啦啦的流淌过,“写作,就如一次危险的外遇,是一种肉欲冲动,就像跟一个魅力不凡坚定为你守候的人约会一样,有时,你会犹豫,有时,你鼓起勇气去接近,这份勇气能让你赤身裸体,去变成与你的角色相会的那个人,去将你的思想和他的融合,若要稍后再写,他可能会独居在空白的那一页,让他的思海万马齐奔,提琴齐奏,谁也不会管马儿是否老马,又或者提琴是否跑调。”因其写作是灵感型的,顺流而出的。所以有些粗糙,却很抓人,是那股生命的能量抓人。这股能量在人年青的时候涌泉般的喷薄,若不加修炼,在生命力慢慢消散时就会变得干涩滞留。

她选择孩子是想逃避前一段失败的婚姻阴影,开启新的人生而做的一次大胆尝试,所有的行动皆非出自什么思考。伴随时间冲淡爱情,渴望新鲜刺激与激情的萨冈厌倦了再次的婚姻生活。即使在婚姻的状态中,仍不能抹去她与生俱来的生命基调“流离所爱的孤独与忧伤”。“孩子的笑脸能暂时掩藏流离所爱之痛,但只是暂时的。看着我的儿子慢慢长大,我感觉自己在重渡童年的每一段时光,这令我更为忧郁,不论如何,你总是落得孤独,有爱也好,没爱也好,置身于欢呼也好,批评也好,当母亲也好,当作家也好,当然,我们会心碎,但是更大问题是,连自我也破碎,到最后,人生只充斥着孤独。”作家是不是就要是孤独的,这种状态更有利于写作呢?萨冈的语言是动人的,她的天生的孤独感萦绕终身。她放纵着自己,也渴望着被爱。有才华横溢之时,就有江郎才尽之时。萨冈的最初是用生命写作,最后更是透支生命来写作,毒品、药剂、酒精,无日无夜,这些都加速着耗尽她的才华。“醒来后,你就成为囚犯,亲爱的”。在她身上,你能鲜明的看到:才华就是生命本身。

因其荣耀来得太早,伴着才华如同神降,她没有准备好就一头扎进去享尽生命的美酒。才华亦如爱情,你不能预测它的到来,也不能强制它的离去,一如享尽它突如其来的美妙,也必然要去承受它不告而别的失落。生命在开场华丽得愈早,对自身的把握与修为愈难以自控。

天生的忧郁与孤独,使她即使如此享受幸运与财富,都无法让她摆脱终身的忧郁与孤独。为什么看到她即使如此聪明而富有却又如此的忧郁,看到她被人追逐宠爱却又如此孤独?不禁想到波伏娃与萨冈,一者理智,一者情感,都过着放任自流的生活,为着自由书写与表达。但在她们身上,以我之妄断,我感受不到她们最终的幸福,反而总有种心酸。那么,不禁要问:幸福是什么?快乐是什么?

即使在影片的最后,历经沧桑的萨冈不无感慨的道白:“不管任何年纪,你总能学会重新生活。事实上,生命就是如此。重新开始,从头再来,再次呼吸。关于人生,仿佛你什么都没学到,除了一些个性特点。忍耐、坚强、轻松,而不是无能或者怯懦。”但是看得我只想流泪。顺流而下的人生,看似自在自由,超脱世俗的羁绊,但因其境界不够,没有对终极的坚定而执拗的追寻,最终拗不过地心的引力与自然定律而只能堕落,才华湮没。

“我所爱的人,对我而言最重要,那个能与我相处自在的人,那个只为爱我而爱我的人,那个与我同住,和我倾谈,谈啊,谈啊,一直不停地谈的人。”她是自私的,她挥霍着自己的青春与生命,只做自己愿意的事情,她一直追求着快乐的感觉与被爱围绕的温暖,这都来自于她对天生孤独感的排斥与惧怕。但她却并不让人讨厌,在我心底,她始终是那个天真而孤独、柔软而脆弱的一身红衣的小女孩,她始终没有成长起来,她害怕孤独而孤独着,这也许是她自己的选择。

《萨冈》影评(七):她她她

看着这个故事的开篇话,脑中闪过的就是她和她,又一个Edith Piaf, 又一个Coco Chanel,相同的脾性,不同的艺术领域。音乐界、服装界,这次是文学界。

如果你有才华但没脾气,又或是你的人生井然有条又没什么厄运,那样聪明的人肯定不是电影中的主角。

但如果你有不凡的天赋,再加点性格缺憾——无法自制的炽烈情感和言行,那将成就一段比电影更富戏剧性的人生。

《玫瑰人生》落幕了,但OST里面的歌曲还在我脑中盘旋(下次去HK也许要考虑买一张了,好像没在国内音像网店找到)。正如你看完《Sagan》,里面也有不少这个女作家的独白,总有那么一两句会让喜欢写作的你有所触动。

《Coco avant Chanel》于去年9月在巴黎开拍,预计今年4月在法国当地启映。剧情将着重于孤儿出身的 Coco Chanel 早年的奋斗史。

Très bien!人们都在忙着张望别人的传奇,忘了擦亮自己的人生。

《萨冈》影评(八):萨冈

没有人知道失去最爱的那种痛苦,

想写而不能写,那感觉就像没有获得快乐的性爱,

未能一醉而归的饮酒,

没有抵达目的地的旅行。

......

不管任何年纪,

你总能学会重新生活,

事实上,生命就是如此。

重新开始,重新再来,再次呼吸,

关于人生,你仿佛什么都没有学到。

除了一些个性特点,忍耐,坚强,轻松,

而不是无能和怯懦。

......

法兰斯瓦.萨冈,

1954年携着一本扁薄的小说《日安忧郁》横空出世,

激起了全世界的痛恨,

当这一切享受而匆促的生活与工作过后,

她的离世,只给自己留下了痛恨。

《萨冈》影评(九):导演说

《萨冈》(或译《少女萨冈》)是一部传记片。这位不同凡响的法国女作家的真实姓名是弗朗索瓦兹·桂海兹,生于1935年,死于2004年。她传奇的一生,影响了几代人。1954年,年仅19岁的萨冈发表了她的处女作《你好,忧愁》,当年即荣获法国“批评家奖”。这是一部关于青少年情感历程和爱情的小说。五年之中它被译成22种语言,在全球销量高达500万册,成为轰动一时的文化事件。萨冈不仅是位才女,而且美丽非凡,虽然行为古怪,离经叛道,但其个性鲜明。她喜欢读书写作,飙车赛马,酗酒吸毒,深受二战后的一代法国人钟爱。她与存在主义作家萨特、社会党总统密特朗过从甚密,这些不寻常的关系给她罩上了一个神秘光环。萨冈变成了一种传奇,她的小说风格简洁明快,从容不迫,娓娓道来,既充满诗意,又散发着愁思。她文笔细腻典雅,叙事清晰,推理如抽丝剥茧,举重若轻,讲人生遭遇不温不火,怨而不怒,确实有非常高的文学造诣。后来她又陆续发表了《某种微笑》、《一月后,一年后》、《你喜欢勃拉姆斯吗?》、《狂乱》等等。她的戏剧作品包括《瓦朗丁娜的淡紫色连衣裙》。她的作品多数已被译成中文出版。她的作品大多数是描写法国中产阶级的爱情生活,那是一个她非常熟悉的世界,其作品文笔流畅、语言简洁生动、人物内心刻画细致。弗朗索瓦·萨冈说:“写作是一种激情,没有它,生活将是死水一潭。”

影片导演黛安娜·库莉斯认为,年仅19岁的萨冈写下了蜚声世界的小说《你好,忧愁》,也许成功来得太快,此后的日子,伴随她的是永无止境的毁灭和孤独。最让她着迷的是萨冈的挥霍无度以及身体上的严重透支。虽然说这个年轻的女孩从一开始就已经拥有了一切取得成功的条件,她仍将生活当成了一项赌注,不顾后果地倾其所有,并执著于赌场游戏。导演十分注重再现萨冈的私人生活,在细节上展现萨冈疯狂的男女关系。导演引用作者小说的部分片断,窥探文字背后流露出的苦涩。如果说萨冈的两次爱情都未能维持长久(她的每次爱情都坚持不到一年),她与闺中女友像佩吉·罗什和阿斯特里德,关系也不融洽,她们慢慢地从朋友圈中将她排除。萨冈的一生都在挥霍金钱,无忧无虑地生活,为朋友们慷慨花钱成了她的一大乐趣。遗憾的是,由于她缺少诤友,也不愿倾听亲人的意见,萨冈在悲怆中结束了她的一生。

在本片中,我们很少看到有关萨冈作品的介绍,导演似乎更在意她的公众和私人生活中的能言善辩、对答如流。影片多次强调,尽管可能不是出自萨冈的本意,但她可能就是这种放荡生活的一个受害者。伴随着萨冈生活节奏越来越快,导演也加快了影片的节奏。这一节奏的变化,正好体现了萨冈对于自己生活的支配能力的丧失。她的一生在无拘无束的爱情,纷纷扰扰的丑闻背后,藏着的是一个我们只能用“叛逆”来形容的女人。她自由地写作,自由地恋爱,自由地自我毁灭。也许有人不喜欢萨冈,但笔者觉得,她是性情中人,敢爱敢恨,活得自由自在,至少不会为了个人名利,对政权歌功颂德。知识分子,可能有各种各样的毛病、缺点、不足,但他们是有反省力的,有批判力的,有独立思考的。所以说萨冈是一位有良知的知识分子,那些只为名利而活的御用文人,在萨冈面前,应该自惭形秽。

萨冈就读于巴黎索邦大学。虽然她上学不够专心,经常逃学,但却博览群书,兰波、普鲁斯特、司汤达、福楼拜、福克纳、海明威、加缪、高克多、马尔罗……都是她钟爱的作家。后来又与萨特成为好友,这一切都对萨冈的价值观和世界观的形成,起了决定性的作用。每个读过《你好,忧愁》的人,都会感到一种从未有过的既烦恼又甘甜的滋味,它会长时间地在你的心头萦绕,挥之不去,你也会觉得向“忧愁”问声好,是极其无奈又十分恰当的事。

在法国战后第一代中产阶级眼里,1954年发表的《你好,忧愁》似乎是一种宣言,这种反传统的宣言,到1968年“五月风暴”时发展到极致。战后一代青年的父辈们经历了长久的动荡沧桑,年轻人不愿意继续咀嚼历史传统留下的苦闷,反传统似乎成了一代人的共识和发自内心的愿望。《你好,忧愁》反映出的塞茜尔式生活,意味着拒绝继续生活在上一代人的精神世界里。这部小说因为准确地表达了战后一代人的诉求,而在社会上引起了强烈共鸣,那个落拓少女塞茜尔的形象,几乎成了1950年代法国“愤青”的代表。

萨冈出生在一个十分富裕的家庭里,父亲皮埃尔·桂海兹是一位企业家,她是家中第三个孩子,从小娇生惯养,长得相貌出众,造成了她个性突出、离经叛道、自由不羁的特点。影片全景式地展现了这位奇女子非凡的人生。政治上,她相当左倾,1961年,她带头在反对戴高乐政府发动的阿尔及利亚战争宣言上签名,1968年,又会晤了波兰团结工会首领萨哈罗夫。

1958年,弗朗索瓦·萨冈23岁,她的前几部小说已经使她功成名就,相当富有。她和自己的一帮朋友一起,过着一种既浮华又喧闹的生活。这一年她在多维尔赌场,一下子赢了800万法郎。几个小时之后,她用这笔钱,买下了她每年夏天去住的在翁弗洛尔附近租的房子。事先没经任何考虑,她就变成了这座房子的主人,声明今后任何人都永远不能把她从这里撵走,那么,为什么40年之后,她来这里的时候,仅仅是一位被邀请来的客人呢?哪些事件使这位文学才女破了产?又是怎么离开了这帮毁了她青春年华的朋友?这一点影片没有交代清楚。

黛安娜·库莉斯是法国当代才华出众的一位女导演,1948年生于里昂,年轻时曾出演过电影大师费里尼执导的《卡萨诺瓦》,除导演工作外,她也做编剧和制片。1977年,她推出自己的第一部长片《薄荷汽水》,这是一部半自传体的影片。其他作品有:《在我们之间》、《罗马别恋》、《六天六夜》和《世纪之爱》。近年来,黛安娜·库莉斯对喜剧作品产生了兴趣,拍出《我要留下》(2003)、《生日》(2005)。

本片女主角萨冈的扮演者西尔薇·戴斯图德是法国影坛实力派明星,虽然她没有靓丽的容貌,但她特有的气质和高超的演技,深得影片导演和观众喜爱。

《萨冈》影评(十):你好,忧愁;你好,孤独

加班回来晚了,吃饭时开电视,France2正在放今年的新片《弗朗索瓦丝·萨冈》

影片正式上映是六月,那会儿忙,没去影院看。一直等着她出DVD,没想到这次公众电视台出手很快,直接让我在屏幕上看了。

为什么是今天? 而不是一周前,萨冈逝世四周年的日子。

想不出来,法国影坛还有谁比Sylvie Testud更适合出演萨冈,她的形象和神态,仿佛就是萨冈再世;这或许比Marion Cotillia 化妆演绎皮亚芙更容易,毕竟那是更加遥远的传奇;而萨冈,只是刚刚离开了我们。此片也是作为今年法国影坛人物传记片的重头戏,如同去年的《玫瑰人生》重点推荐。(下半年应该是《Coluche,L'histoire d‘un mec》)

但也由于太熟悉了,那些被当作八卦和丑闻传播的事情,却没有出现在电影里。密特朗,蓬皮杜,萨特,甚至于她的前夫,都只是一笔带过。影片中的萨冈,显得如此孤独,身边除了喧闹的soiree,只有保姆和女友。当好友astrid在陪伴她大本生后离去时,萨冈身边只有一只猫,和三天没换的上衣。

她破产了,一个人生活在honfleur,出门要拄着拐杖。

没有名流,没有跑车,更没有奢华的lv 和酒精...我看到一个对孤独说'你好'的萨冈。虽然她的金发依然剪短,贴在额头,可金发下已经是一张苍白衰老的面容。

她望着液晶电视里,密特朗的葬礼,泪水毫不轻易的滑过面颊。

这部传记片的重点,落到了萨冈较为神秘的后半生。她常有在出境于公众场合,却都是被动和负面的打击。不是亲人的意外逝世,就是因逃税吸毒被法庭传讯。在这些打击面前,萨冈显得如此憔悴无力,我们看到的不是一个在电视上豪爽自辩的女人,而是一个在为自己任性付出代价的18岁女孩。

我想,这是女导演Diane Kurys自己的解读方式。她以同样是女性的心境,试图发掘萨冈在光彩背后的孤独。虽然整部影片的情绪是哀婉悲伤的,但镜头下的萨冈却不乏明亮和精彩。在独身的世界里,只有女人成为萨冈后半身世界观的支柱。爱情不再是主题,亲情也逐渐淡漠。不再写作的萨冈,逐渐走向田园深处。

最后的人生之路,儿子丹尼斯从巴黎赶来Honfleur,却没来得及见上母亲。即便是最后一面,还是萨冈的保姆在医院里打来的电话,丹尼斯只是从广播上听到消息,无言以对。

诺曼底的海滩上,和丹尼斯并肩而行的,是母亲回复青春的灵魂。她真正的美丽,从未随同时光远去。 如同一朵深红的玫瑰,飘散在海面上,萨冈对着徐落的太阳,写下了18岁的遗言:“你好,忧愁”

Luc,2008年10月1日于法国兰斯

请勿转载先