《趁活着.去旅行》读后感10篇

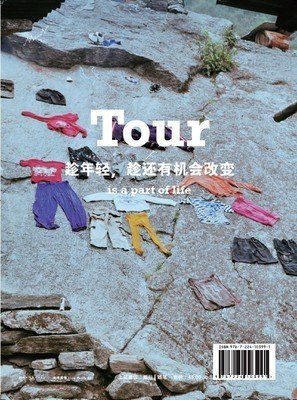

《趁活着.去旅行》是一本由王婧著作,陝西人民出版社出版的平装图书,本书定价:45.00元,页数:280,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

标题可以是:一些的电脑中的图片是怎么变成一册散发出小清新的游记类型的书?

是不是凡是游记类的书都要加一个霹雳般的口号做书名,这样可以给读者高端的感觉,进而向往之亲近之……

没有新意,开始疲劳!

暖色的照片,脑海中回想起最近去过的最小清新的地方(哪儿,那……)

《趁活着.去旅行》读后感(二):那些还处于辞与不辞纠结中的小朋友可以看看这本书。

读过了一些催人上路去旅行的书,但觉得与自己的处境不符合,我喜欢的旅行一年也就两三次就够了,太久的时间飘在路上对于我来说总有点不踏实。很多一直在路上的人都是与其职业有关比如摄影师神马的,在路上可能更能养活自己。可是我不是这种。

觉得这本书的作者属于理性派的,全书以泰国开始,越南结束,这两个都是我去过的比较喜欢的国家。

很赞同书中的一段话,如果一个人不具备看到自己内心的能力,跑到再远也是徒劳;拥有发现美丽的眼睛,窗台的盆栽也能带来愉悦;若是源于对现有生活的郁闷不满而逃离,那除非你彻底选择另一种活法,否则逃避回来更徒增伤悲。我固执地认为,只有热爱自己现有生活的人才能真正体会在路上的乐趣。自由从来都不是断线的风筝,断线的风筝叫漂泊,自由是大树,它的枝繁叶茂源于扎实的根基。

可能比起书中的文字,我会更喜欢里面的摄影作品。大部分的图都很美丽。那些还处于辞与不辞纠结中的小朋友可以看看这本书。

《趁活着.去旅行》读后感(三):这样的句子打动了我

旅行的意义就像生命的意义一样,一直探寻一直未曾有过最完美的总结。你走得再远,也终究无法完整,这是一个无法探寻的悖论,然而走得越远,却也越能更深地走进生命。趁活着,去旅行,趁活着,给自己更丰盈的生命。 回不去的地方叫故乡

国王湖对于我们来说是个旅游景点,早晨坐着大巴来,黄昏成群结队地离开。对于当地的家庭和孩子来说,那是后院的池塘。湖里有许多光着屁股戏水的小孩,爸妈在岸上看着,顺便享受阳光。

小时候,爷爷也常带着我去鄱阳湖学游泳。国王湖——鄱阳湖,德国南部小镇——中国南方小城;一个湖水清澈碧蓝,一个混浊泛黄。它们都承载着孩子无忧无虑的好时光,寄托着长辈无尽的慈爱关怀。

爷爷是嫌弃游泳池是死水才带我去湖里的,当然也有可能是觉得游泳池门票太贵。那时的他们希望孩子快快长大,可如今年迈,难免在翻开厚重的相册时怀念起能一把抱起我们的结实手臂,从被需要到需要,被依赖到依赖,岁月凶狠。

湖里一个小女孩游够了上岸,光着身子站在湖边的大石头上,蹦蹦跳跳地炫耀起在湖里的英勇事迹,不得消停。妈妈给她裹上大浴巾,从包里拿出换的新衣服,粉色的连衣裙搭配白色的袜子,衣服散出的洗衣粉的香气,洗晒好的衣服穿在刚擦干的身体上,有一种特殊的触感,尤其在夏天。

我点了杯冰牛奶坐在台阶边,小女孩的金发在阳光下闪闪发亮,我却看到鄱阳湖边那个有点瘦小的黑发女孩。

《趁活着.去旅行》读后感(四):《三联生活周刊》和旅游卫视官方微博推荐

《三联生活周刊》和旅游卫视官方微博的推荐

三联生活周刊的推荐:

#在路上# 面对市场上铺天盖地的催人们辞职、休学上路的书,这本书的年轻作者对于旅行有自己的看法:旅行不应该是辞职、休学的借口,而应该是人生活中的一部分。她写道:旅行的前半段看风景,后半段看自己,如果一个人不具备看到自己内心的能力,跑到再远也是徒劳。

旅游卫视的推荐:

#幸福心能量# 如果一个人不具备看到自己内心的能力,跑到再远也是徒劳。只有热爱自己现有生活的人,才能真正体会在路上的乐趣。自由从来都不是断线的风筝,断线的风筝叫漂泊;自由是大树,它的枝繁叶茂源于扎实的根基。——《趁活着,去旅行》

《趁活着.去旅行》读后感(五):想要的旅行怎么有一百种

作为读者,是从blog的尼泊尔开始follow王婧的。大概是不能理解老妈从贡嘎山下来之后感觉意犹未尽萌生出的去尼泊尔的想法...刚好碰到这位刚游回来的人,借机了解了解这些疯子和那个不会出现在我的旅行list上的国家。

然后,尼泊尔就登登登进入到我的大名单

大概是文字吧...去做一件充满挑战的事情;在陌生的环境遇到各种有意思的人,聊一聊各自的生活,交换下彼此的经历;甚至来点cultural shock,是多么美好的事情。

或者是想看看菱形的星星

恩,是下决心想要去一次的!

说不定,你翻到Jean的某个章节,就神奇地也探索到一个未曾想过的目的地

-------------------------------------------

那个时候还没露出大脑门的卢广仲唱,想要的生活怎么有一百种,该怎么走谁来告诉我

计划着出发去远方应该是其中之一

我碰到过这些旅行的版本:

有人坐在家里读各种游记,安安稳稳地去过了那里

有人拿起包买一张即时车票,逃离现时的生活随便去哪儿都好

……

噢还有Jean,背着单反捧着书带着朋友上路,演很多戏,拍很多照片,摆很多pose,跟很多人聊天;一路思考,感动常在,吐槽不止。

看完啦,作为总以吃当主题即便在青旅也是宅着不去common area的本人,下次旅行想尝试下Jean的版本!

《趁活着.去旅行》读后感(六):做点我们称之理想的事情

去年的年初,我在网上看过一个视频,大意是:一群老年人终究受不了年老后的被人照顾、又不被家人理解的生活,想到年轻时曾经有想“走遍天下“的勇气,便纷纷走出老人院,带着自己的老伴,骑着大摩托车满世界旅行。具体的情节我忘记了,只记得当摩托车飞驰过小溪之时,溅起的水花在夕阳下折射出美丽的光线。

这个视频感动了很多人,它给了人们出发的勇气。可是我总觉得太悲壮,就想,如果我们能在年轻的时候就能有走出去的勇气,是不是,年老之后,我们的人生会变得比较不一样呢?

去年的五一節,表妹結婚,我提前從北京回老家,去樓下的糖酒店幫忙準備婚禮用的糖酒,老闆娘40歲左右,發福。她一邊給我打包我要的東西,一邊跟我聊天,問我在哪裡工作?我說在北京。她一聽來了興趣,說,我很想去北京玩呢。我說,歡迎啊,我可以給你當免費嚮導。可是她卻說,不行啊,忙,出不去。過了一會兒又滿臉嚮往地說:等我兒子高中畢業后我再去吧。我問:那他什麽時候畢業?她說:還有兩年。

其實,從我老家在的小城,交通很便利,到北京,也不過就幾個小時的時間。飞机的话,也就是一个多小时,而老闆娘,也不缺錢,店裡還有伙计。出去个几天应该也没什么。

很多人都是这样的心态吧,总是说,有钱的时候没有时间,有时间的时候没有钱.可是,要是真的下定决心后, 整理个包,买张车票,去自己想去的地方.玩个几天,也不是多么困难的事情吧.

那时候,还没有见过这本书,如果我再回去见到她,一定会送她一本《趁活着,去旅行》.

人生不用天生无敌再一直精彩,不用等到考完大学、养大小孩、完成业绩再上路,只要放开懦弱忘掉顾虑打开背包把衣服胡乱丢进去出发就好。然后就用心感受用心记录,轻装上阵满载而归。

短到一次旅行,长到人生.都要趁活着,趁着年轻,去做.

《趁活着.去旅行》读后感(七):趁年轻,把江山走遍,把疯劲用完

看到风景撩人的图片,想起自己去年的徒步旅行。一路上让人忍不住一次次低下头才勉强忍得住震颤的美丽风景,便又想长途跋涉走得更远。

“旅行不应该是辞职休学的借口,而应该是人生活中的一部分。人们既要有享受当下的淡定,又要有说走就走的魄力!”庆幸自己有过这样让人羡慕的魅力,在一路颠簸劳累的路途之后回到依然明媚如初的校园,修整回味尚未完全结束就开始怀念的旅程。

书中跳跃洒脱的文字必定是经历过的人才会有的开阔,精彩的故事让自己的人生显得充满梦幻浪漫的色彩,当然,这并非是每个人都能拥有的人生,然而翻开书读这一行行远走他方的故事,自己的心也就跟着明朗雀跃起来。

如果真的没有机会没有勇气没有经济基础去一次次完成自己的旅途,那就在别人的脚步里故事里来慰藉自己不安分的年轻跳跃的心。

《趁活着.去旅行》读后感(八):人生本来就是一场旅行

作为一个并不是常年在外奔波旅行的人,去一个个心仪的梦幻之地并不是我生活的主题。一年能有两三次可以随心所欲背起行囊,抛开工作生活家庭里的种种阻力,全心全意尽兴去玩,已是莫大的欣慰。

只是,每次出去玩我总尽量可以做背包客,跟团是我觉得最吃力不讨好的事情,简直是浪费财力人力,还不如不要出去。

但在我身边,这样的人竟然寥寥无几。朋友中最多的还是一年跟一次团或者压根就没旅行一说。和他们在一起聚会,基本上围绕的只有票子房子车子孩子,我在聚会最热闹的中央,却是最寂寞无语的倾听者。

很多时候我都在反思,为什么我不能像他们一样多一些追求物质的动力?有很多钱,有房子车子不好么?事实上是很好啊,你看,他们多开心快乐?我也想,真的。可是,走的太快,我又怕忘记看那些未曾来得及看的美景。

为了去西藏圆自己多年的梦想,辞掉了安稳的工作,这大概就文艺青年和二青年的结合体容易犯的病。可是,又有多少人知道,那一路的风景是你们做梦都梦不到的震撼与惊叹。我爱一个人或者两个人在路上的感觉,在雪山下,在峡谷里,在峻岭里,默默感受内心与大自然的对话。那是你在城市一辈子无论如何都体会不到的。

钱可以再赚,没有人可以阻止你再找一份工作的可能性。房子以后也可以再买,也许会贵了点,但也许还有其他的可能,谁知道呢?世界变化太快,今天明天后天会怎么样,我们谁能预测?谁能肯定明天就没有意外先来?

我渴望像这本书的作者一样,年少时就可以走遍自己想去的地方,做许多自己想做的事情。可是,我没有,在她那样的时光我在工作,像沙漠里的鸵鸟将头紧紧埋在现实的沙子里,努力将自己长成一棵可以扎根城市的植物,只为挣得有限的一点空间。

这就是我们大部分人的生活,谁能肯定那些敢于面对房价车子的人就一定不够快乐。也许,追求物质本身就是一种莫大的快乐。只是像我这样的人不够理解他们的这种快乐。就像他们永远都不会理解我一样。

人上一百,种种色色。只要你过的,是你想要的生活。只要你知道,你追求的,是你想要的快乐。那么就算做着你不想做的工作,被老板骂的狗血淋头,可是转身后还是会对着自己的梦想微笑。

如果你有一个去远方的梦想,请及早背起行囊。

我有一朵梦之花,终究会开满天涯。

《趁活着.去旅行》读后感(九):如果这就是写书

因为也喜欢旅行,也在英国待过,所以看到这个标题就点进来了。但请阅读我评论的读者注意,我只看了试读的第四章英国部分,管中窥豹

首先,让我觉得很失落的是标题,原谅我这种细节控,但“Life is to go the distance”这种语法错误真的不是我可以容忍的,何况这是一本书的标题

其次,我觉得写英国部分的,就是把若干个段子收集起来,这种模式如果是博客或者微博,丝毫没有意见,大批粉丝顶帖,十分支持,图片都是很好。但这是一本书,我认为还差的很远。

豆瓣上评分8分,我忍不住了。我只是想发表自己的观点,如果这的确是本好书,我期待我的声音被淹没。

《趁活着.去旅行》读后感(十):还没看

因为还没看,所以不给书评,只是暂时谈谈自己对于旅行和背包客的一些可能不算全面、客观的看法。

不知道从什么时候开始,国人开始疯狂学习国外人,流行起背包客的范儿。我不反对旅游。我认为,生是见识,不是活着,所以我非常喜欢旅游行走。

但是对于目前国内很多生活都还没学会独立,经济上还完全依赖于父母的人(比如部分大学生,比如一些毕业了还在依赖父母帮助的)口口声声非常自豪骄傲地说,“我是一名背包客”的时候,我总是会不禁地以一种淡然的态度,点头一笑。

这种不以为然,你可以说,我带有嫉妒的心理。我嫉妒他们,我不能像他们一样,那么年轻就可以自如,毫无顾忌地想去哪儿去哪儿。

因为那个时候,我还在靠父母给的一个月800元的生活费在大学里生活。

刚满18岁的时候就很想出去走走,但是直到24岁,才真正实现这个梦想。为什么,因为直到工作,经济上才让我能够支撑得起一场随心所欲的长途旅行。因为,即使是像背包客那样的苦旅,也是需要经济基础的。

我认识很多国外的背包客,他们是15、16岁的时候就已经开始在靠自己打工赚的钱游走欧洲。有些是刚毕业,带着一点点积攒的钱,和一群朋友住东南亚最简单的旅社,观赏风景。