《冰峰168小时》经典影评集

《冰峰168小时》是一部由凯文·麦克唐纳执导,Brendan Mackey / Nicholas Aaron / Richard Hawking主演的一部纪录片 / 冒险 / 剧情 / 运动类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《冰峰168小时》影评(一):征服

从登顶的兴奋到绝境后的妥协、宁静,joe中间经历了—坠崖—冰窟—迷宫般的冰川—石滩,靠着一条腿一根铁撬来脱险活命,神一般的男人......

冰窟那段脱险,如果是你,会选择继续下降到的深处么?

黑暗下面可能是崖底,也可能是无有(“nothing”比”lonely“更恐怖,孤独至少还有自己和自己作伴,无有是不留余地的绝望),没有尽头的坠落、坠落、坠落......

(想起加拿大有部志怪片,两个男人离世后来到一没有维度和时间的所在——”地狱“——无尽的白色、死寂、无其他生命,肉身不老却终日两两相对无言。)

石滩里,joe集中注意力,冷静的与自己(内心)对话,鼓励自己完成小任务,一小步一小步的走出困境,Joe的这条生存法则帮助他走出了绝境,虽然physical耗尽到了极限(脱水、腿伤、饥饿)时,保持神智清新是件比断了腿还痛的事情,joe说:那天晚上,无雪无雨,抬头,星星在夜色中闪着光,真想这辈子就这样躺下去吧,静静地不动,变成石滩上的一部分(不想再白日醒来面对一切)。

joe说那些晚上他明白了什么是”nothing“(不执念)。

于是,在simon抱着他时,情绪消失了,面对镜头,回忆说仍记得同伴的拥抱温度,Joe对西蒙的断绳求生不作指责,他说:”换做我,也会作同你一样的决定“。

tw,joe的偶像是36年北壁山难的tony kurtz,,接近顶峰时折返护送受伤队友下山,却最终遇难的男人......

《冰峰168小时》影评(二):危难状态下你是否还能欣赏不可抗拒的美景

168小时,在腿断,没有食物,没有救援,冰天雪地极其恶劣的环境中,种种不利因素的状态下,面对眼前的雪山,刚刚挑战过的主峰,joe是否还有欣赏最纯洁的蓝天白云的内心?

这是整个观影过程中,我一直纠结于内心的问题。似乎有点跳出了绝地逢生的主题,但是我不得不说,这绝对是个值得思索的好问题。

开篇,运用了大量的文字来铺垫团队配合时对队友信任的重要性,果然,问题就出现在此。在接受了导演的各种电影语言洗脑之后,我脑中盘旋了N久的旋律是:这是一部关于配合和信任的电影。

故事是这样的:Simon和joe成功登顶了秘鲁安第斯山峰,喜悦之余,悲剧却在下山途中发生。Joe摔断了腿,simon用绳索连接两人继续下山。但是,户外多凶险,可怜的joy雪上加霜,腿断偏又落入深深的冰缝,simon寻人未果,无奈之下割断绳子独自下山,之后就是Joe一个人连滚带爬的经历了几天,排除了各种艰险创造了人类生存极限的奇迹之后终于爬回营地并获救。

剧情没有什么太多说的,纪录片本身,惊险刺激的程度,加上美丽的风景摄影,相信是可以让屏幕前的人大饱眼福的。但是,关于细节,我身为半资深户外爱好者,不禁有些许疑问产生。

第一,Joe在极限状态下,为何还要背着大包前行,户外遇险,第一步应对就是要减轻负重保持体力,这点,导演忽略的很彻底。

第二,过岩石河道那段,给了很长时间和近镜头的表述。在观众感慨Joe求生之艰难的同时,不知道有没有人疑问,为什么要选择站立跳跃

前行?就不能用翻滚的方法么?那么锋利坚硬的岩石,那样摔下去,不怕更多骨折受伤么?我实在想不明白,导演是想突出艰难效果,还是Joe真的就是这么跳出来的。

关于这些细节,毕竟是创造了奇迹的人,或许都有可能,我不多纠结了。回到影片拍摄本身吧。

刚才提到,导演开篇明确的导向是信任问题,可是影片中,虽然有信任贯穿,但是Joe的求生本性以及克服艰险的客观拍摄占了主导。

包括结尾处,simon听到joy的呼喊,上前搭救,虽是在黑夜中进行,但是对于表情等刻画,对比Joy刚摔断腿的时候的表情拍摄描写,逊色很多。基本没有近镜头去强调。

我相信simon当时的内心应该是很复杂的,兴奋之余的自责,惊奇,等等,导演基本没有抓住去深入刻画。这个,对开篇信任的主题升华来说,真的很遗憾。

另外,对于Joe内心的波动,比如设定20分钟的目标等等的刻画,我觉得过于潦草。只是靠背景声音来阐述他完成任务的激动显然不够有穿透力和震撼力。多些近镜头表情的抓拍,也许更能打动我。

相对于开头的气势,收尾部分的包袱让我觉得很空洞。我不知道该把重心放在信任话题上,还是求生过程的惊险艰难上。本来是个开放式的结尾用于思考simon离开joe的行为对错,但是只是草草提了一句。在JOE于simon再会面时第一句回答就已经说出“如果我是你也会走的”。虽然纪录片不该有太多导演的主观色彩,但是,我坚持认为,导演至少应该有就这个角度将镜头多给simon和Joe一些特写,至少引导观众就这个问题想下去的权利。因为,绝处逢生之后第一句话就是对人性信任问题的阐述,所以,Joe的这句话究竟是在原谅simon,还是在强调其实我很在乎你扔下了我,这其实也是个很有意思的角度。

总而言之,纪录片的特色是真实,但是怎么能在真实中让观众的视觉和心灵得到更多的冲击,之后并引发大量思考,才是拍摄记录片的意义。这部片子,除了剧情带来的震撼意外,拍摄上,是远远不够的。鉴于风景本身和拍摄难度,我还是给了四颗星,毕竟冰天雪地的拍摄本身就是值得赞叹的。

面对极致的景色,身处危难的状态,求生的欲望,加上强大的内心,信任的思索,我倒是很想问一句,joy,你的168小时里,看到的雪山是否还是美景呢?

《冰峰168小时》影评(三):To be, or not to be, is not a question

Death is coming. So,to be or not to be, is not a question.

你可以独自面对死亡多久?!一分钟,一个小时,还是漫长的188个小时?

当他回到营地的时候,我痛器失声——原来,人的生命可以如此顽强,只要你不肯放弃。《冰峰188小时》,纪实题材的电影,带给我的不止是震撼。我常在玩户外的时候跟自己说,大胆地去吧,就算死在这里,也是值得的。试问自己,真的面对死亡,我会这样洒脱吗?如果我的腿还断了,掉在了深150英尺的冰洞中,没有水没有同伴,没有光亮,我还能这样洒脱吗?是的,我不能,我早就死了,是灵魂和勇气死了。

乔和西蒙去登雪山,此后世上再无人登上他们的高度。但二人在回途中遇险,乔断了腿,西蒙快速救险,结果还是发生意外,乔掉入150多英尺深的冰洞。乔在冰洞中大哭,大骂自己的愚蠢,为何年纪轻轻会丧生于此。也许,人生就是这样,没错,就是这样,充满了无数的选择,去,还是不去,死去还是自救?

我不停地问自己,如果换做是我,我会怎么做,我会割断同伴的绳子吗?我会拖着断腿从海拨6000多的雪山绝壁上爬下来吗?会在乱石中摔倒无数次再次单腿站起来吗?我是不是也会在回到营地,没有发现同伴的帐蓬而绝望地哭泣?

他真的以为自己就要死了,听到了摇滚乐在耳边响起,天是墨蓝色的黑,其实到了最后,他的心里已经没有光亮了。他绝望地哭泣,绝望地喊着同伴的名字——我是不是可以这样认为,就算他以为自己要死了,也没有放弃呢,不然为什么还会叫同伴的名字,这是本能还是坚持到底的毅力?!

登山的人,心中都有信念,就是一定要顶上山顶。其实只要你有信念,顶上山顶对于你来说,只是时间问题。同样,与死神握手,然后跟死神说再见,不单只是运气,绝境中的一个选择,决定了一个人的生死。再也没有比这样的决定更艰难了。但不管怎么样,要活着。所以,不要再问是否能行,只要去做,去争取。

有的时候,真的,有的时候,活着,还是去死,已经不再一个问题!

《冰峰168小时》影评(四):很坚持,很清醒

在Joe Simpson爬出冰隙的那一刻,阳光普照,也许那时候他已经将生死置之度外了,人生已经升华了。窄窄的冰缝,充满着孤独与无奈,向上爬出80英尺已经不可能,所以我只能向下走,我宁愿死也要死在下山的路上。他说他不信上帝,但是在那时候,他是多么希望自己相信上帝,因为那时似乎只能期待上帝了。运气不错,下降到冰底时看到了希望。所以他拼尽一切抓住希望,这次,他成功了。

之后的下山之路变得更加艰难。他说他已经不记得他在那些时候想到了哪些人,甚至没想亲人、爱人,这很真实,那时候我相信他一定只是生理本能的想喝水,才是活下来的希望。

最后他有一段内心独白:很坚持,很清醒(我其实他已经没知觉了)···很无情,毫无同情心···我一直感到孤独,感觉被抛弃,我不是为了活命而爬行,是希望。所以他走出冰川,爬到硬石营地已经失去知觉的时候,任然呼喊着Simon,我毫不意外,那其实是他唯一在乎的希望了。

还好Simon一直都在。从这个侧面,其实看得出来,冥冥之中,一切尽有安排,外界是不需要职责Simon的。

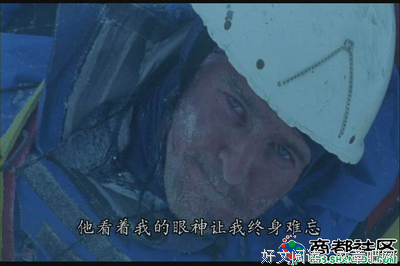

所以另外一个温暖的镜头出现了,触及巅峰时两人深深拥抱的一刻再次重现,我只是渴望这样的一个拥抱而已,他说。

现在回想起来自己国庆节在川西贡嘎雪山亚玛垭口的那个晚上,简直是弱爆了。眩晕、呕吐一个晚上不说,想到最多的竟然是离自己最远的人,我也许是太不成熟太不深刻了。对比对比Joe,自己是不是应该放弃太多的感情因素的犹豫,勇敢的做自己呢。

我似乎明白,好多的希望,不是自己一直看不到,只是,被雾迷住了双眼,自己不愿走出去罢了。至少,看来有时候很坚持,很清醒也不一定是好事。

《冰峰168小时》影评(五):《冰峰168小时》小感

乔辛普森和赛门叶慈一对登山好友,这一次他们又出发去征服秘鲁的斯拉格兰峰,封顶还算顺利,下山时出了意外,乔辛普森摔断右腿,赛门叶慈想把乔辛普森救下来,意外再次发生,最终赛门叶慈不得不隔断绳索……

这种与命运抗争的故事很多,这个故事让我感动,是因为它的一些细节描述,还有真人回忆,细节增加故事感染,而故事本身就因真实而感动……我想最后乔辛普森用一个又一个20分钟的目标救下了自己,也同时救下了割断绳索的赛门叶慈,外界指责赛门割断绳索,说是抛弃朋友。我想赛门叶慈再割断绳索那一瞬间抛弃的不只是乔辛普森,还有他自己,如果乔辛普森没有活下来,赛门又将再怎样的内疚中度过余生……我们指责别人的时候是如此轻巧,毫不费力,但如果我们自己处在当时的情况下,应该会做同样的决定,或许决定的时间更早也说不定呢。

当人处在极端环境下的时候,是几乎没有思考能力的,这时候驱使我们行动的往往是人的本能。但很抱歉,救人不是我们的本能!

《冰峰168小时》影评(六):坚持 OR 放弃。

如果是我,在断了一条腿的情况下,在冰山雪地里,我肯定坚持不了。别说那一次次让人窒息的跳跃,独自一人绝望面对那白茫茫的雪山,就连被迫喝下那些污水,我估计也很难撑得下去。

如果是我,我不知是否会割断绳子,放弃拍档的生机,独自离去。我能够理解西蒙在山脚下洗清自己的那一段。那种感觉,估计比面对死亡,还要让他无措,甚至无从发泄。毕竟是在生死关头所作的决定。而这种决定,对错难分。

我其实是很佩服乔的。不是佩服他的坚强、坚持、真性情、不放弃,而是他对于西蒙的理解。也许,是因为他跟西蒙都是一样热爱着爬山,所以才能那样理所当然的理解。

但如果"被抛弃"的是我,也许很难释怀吧。

突然想起跟蚊子的稻城亚丁之旅,总觉得从来没有过一次如此甜蜜又如此辛苦的旅程。

我一直都记得,爬到牛奶海和五色海之间,蚊子说过一句话:我不知我们来这里干什么。

后来我在想,这个地方是我们盼望很久的,相信所承担的所谓理想所谓自由也是相当的复杂,但在当时那样恶劣的环境和身体无法承受高反的情况下,居然那么容易便对前面的方向/所做的决定产生怀疑。

人在自然环境下有多渺小,在死亡面前所迸发的坚强和坚持便有多强大。是这样么?

但其实,我也是没有信心的吧。

《冰峰168小时》影评(七):冰峰上的希腊悲剧

1985年,两名英国登山者西蒙和乔,准备征服高达二万八百英尺的秘鲁安第斯山Siula Grande峰。在攀登到一万九千英尺时,意外发生了,乔不慎跌下一个陡坡,摔断了右腿。他下面是万丈深渊,而向上又无法攀爬,同伴西蒙只好用救生绳紧紧拉住他,并在暴风雪中随其一起下降。但在下降三千英尺时,由于绳索不够长,乔被悬挂在陡壁上,他动弹不得,又不能通知西蒙。绳子渐渐不堪重负,两人随时都有同时跌下山谷的危险,西蒙觉得悬在下面的乔毫无动静,估计伙伴凶多吉少,只好割断绳索,自己爬出陡壁,回到营地。乔被西蒙割绳放弃后,随即跌进深渊,本已经万念俱灰,却凭借着惊人的生存意志,拖着断腿爬出了深渊,并连续在雪地上爬了三天,才赶在西蒙离开前到达了临时营地,从而获救。

事后,很多人批评放弃同伴的西蒙,但乔却始终为其辩护,因为他知道,在那种情况下,任何人都会做出那样的选择。

纪录影片[冰峰168小时]就是以对历史真实再现的形式,细致表现了这次冰峰遇险事件,影片在英国放映后获得如潮好评,甚至有评论家认为,这是一部有关登山运动的[受难],因为在这里“真实的主角在七天内的苦难及坚毅表现,看来可与[受难]中的耶稣相提并论,而且由于真实感更强,它甚至胜过了影片[受难]。”在我看来,这样的说法虽然夸张但并无不妥,这个攀山界的传奇,确实成全了一部对人性进行深入剖析的精彩影片。

导演凯文·麦克唐纳是纪实片名家,他3年前的作品[9月的某一天]就已经夺得过奥斯卡最佳纪录片奖,这次他采用“真实再现”的方式,回顾登山史上一次著名的遇险,除了表现了惊心动魄的自然场景,对两个当事人真实心理的捕捉也相当准确,这很难得。在纪录片领域,“真实再现”并非创新,早在80多年前,纪录片之父弗拉哈迪在拍摄那部著名的[北方的纳努克](1922年)时,就已经采用了这种拍摄手法。但[冰峰]要“再现”的内容却远比[北方的纳努克]要复杂和困难的多,因为,凯文·麦克唐纳不但要再现象凶险的雪峰和雪难,要再现那令人心惊胆跳的冰壁悬崖上的生死搏斗,更重要的,他必须忠实于这个事件的核心——人性的挣扎,还有当事人乔面对死亡时内心巨烈的波动和丢弃同伴的西蒙的复杂的内心活动。

也正是因为这些,那位影评人才会用[受难]来对比这部不朽的纪录片。

在几年前的好莱坞动作大片[终极天险]中,有一个极其类似的情节,就是在紧要关头,割断绳索。但好莱坞大片里宣扬的往往是一种善意的自我牺牲,在现实中,人类尊重生命的方式要残酷得多。从这个角度看,[冰峰168小时]确实称得上是一部“冰峰上的希腊悲剧”。

《冰峰168小时》影评(八):拼图

人生是个大拼图。

我们一辈子不过是一块块的往上拼,尽力补全。

极少的人能够补全。

吊书袋说大道理好烦,可是忍不住又想唠叨。

考前复习旧功课,心理建设下再上考场,搜出来再看。

必须看d9,花絮包括拍摄纪实,删减的最后一部份(joe回到营地后的故事),更更更关键的是,三个人重返故地的纪录片。

观众可以偷窥两个当事人多年后的反应。

joe说,i died here...

但我更关注simon。

他说,我们俩多年没有联系了,其实我们算不上朋友,

那个时候,我们也只称得上登山伙伴。

人年轻的时候,总有些伙伴,但那不是真正的朋友。

我现在39岁了,我知道什么是真正的朋友,是那些陪伴你度过人生并成为其中一部分的人。

我想,按照这个定义,joe一定是他的朋友。

但我知道simon的意思。

joe说,写touching the void是要把真相公诸于世界,同时把这本书献给他的朋友simon。

死过一次的人,对于joe最大意义的已经不是simon切断那根绳子的一刻,而是自己几天几夜求生的过程,是这座山。

但simon的一生都逃不过那一刻,他掏出刀,割断绳索。

这个理智的决定,“对”的决定,却注定成为他一生要逃离的那几秒钟。

我阴险的想,如果joe死了,也许simon会让这成为永远的秘密吧。

一生守住这样一个秘密,

和秘密公诸于世但伙伴活着回来,两种不同的结果,对simon来说,哪个更痛苦?一定是前者。

joe活了下来,ttv成为畅销全世界的书,世人都知道了,有一个强者,英雄,奇迹叫joe simpson;还有他的登山伙伴,simon yates,在求生过程中切断绳索。

我们当然都在理性的说,simon没有错。

可是我们自己心里其实都希望,在名悬一刻时,我的伙伴会用尽一切办法来救我,我们渴望我们的伙伴那时候是超人,不是一个正常,理性的人。

25岁那年,joe的人生就已经完整了,他补全了那块拼图,从那以后的人生,都是bonus。

而simon,这个成全joe人生完整的人,从切断绳子那刻起,他的拼图永远也不会完整了吧。

那年他只有21岁,只是个大孩子。

人生终究不是电影,可以最后来场大救赎。

imon的人生,永远定格在那一刻。

《冰峰168小时》影评(九):我们有很多乔

首先,西蒙做了他能做的一切,不是他,不可能有乔后面的奇迹。直到最后乔也是被他发现的。他的表现跟乔的比起来实在是有点只能起衬托作用,但他所做的一切没有什么好非议的。当然,这一切都建立在影片所讲述的事实基础上。真正当时发生了什么,可能清楚的人并不多,所以我们最好就像山下等待的那人一样,不要轻易审判。

而这实在是个动人的故事,那实在是座动人的雪峰。

而乔,一个奇迹,只能是奇迹。

当他掉进冰缝之后我的脑袋就开始不停回荡着一句话“当你望向深渊,深渊也望着你。”当然,这回乔也许是被迫的,爬不上去,就只有往下。拖着一条断腿,怀着对深渊和黑暗的深深恐惧,将绳子一抛到底。他自己也说,绳子的尽头没有打结,如果没有能够到底,他就准备直接坠下去了......

绳子的那一头,等待乔的将是什么?

这就是深渊的魅力,谁也不知道即将到来的是什么,但总有一日,你将面对,你将前往,它就在你的身边,就在眼下。

而乔确实是有点运气的,可以沿着绳子滑到冰缝中一处冰雪堆积卡住的地带,并从那里的一个洞爬了出去,千钧一发。

最后凭着坚强的意志爬到了营地,重生,他值得拥有。

而其实这样的奇迹,在今年中国的五月,已经成为天天上演的内容,在面对灾难面前,那些意志坚定永不放弃的人们,永远都是命运的宠儿。

中国有很多乔。致敬!

《冰峰168小时》影评(十):心随风起葬身荒野亦无悔。

最终还是决定以《不去会死》的题记作为这篇影评的题目,其实这个题目放在任何一个对于轻易颠覆自己安逸生活的影片来说都是适用的。就像之前在写《转山》的影评一样,我就是一个没有独自出过远门,更没有经历过露营或者登山的只会坐在家里YY的小女孩儿。但是至少我拥有YY的权利,并且我喜欢把自己置身于这样的影片之中,以至于我可以忘记自己的怯懦和生活的枯燥乏味。

想起之前看《荒野生存》的时候不能理解有那样美好的生活的孩子为什么要放弃现实的一切独自上路,最终横尸荒野。现在想一想,就像险些丧命的Joe一样,只要活着就为了赌上性命去体验这征服巅峰的喜悦。这种感觉是除了他们本人,我们自己所不能体会的。我只能在萤幕的这边,为他们揪心担忧,跟着他们绝望与欢呼。

本片无论是对于真实人物的采访,还是实地的情景再现,这个题材已经决定了整部电影的起评分。加上无可挑剔的拍摄角度,大成本的投资,演员的艰辛付出,以及绝对完美的艺术处理,你无法不被震撼。放大的流水声,放大的音乐声,眩晕的阳光,模糊的视线,在纪实的表现手法下,电影的艺术创作将情节完美升华,源于现实而高于现实。(突然感觉自己开始唱高调了= =…还是脚踏实地吧,明显这不是我的style…)

安逸的生活让我们忘记了生命的意义,也唯有褪去都市的喧嚣置身于荒野之中,才能重新品味活着的意义。没有遇见过命悬一线的登山者会指责Simon的抛弃队友,而我们都知道如果自己面对那样的场面会如何做,人对于死亡的畏惧,对于生命的渴望,是没有任何资格受到谴责的。就像Joe用20分钟来激励自己,其实生命是没有极限的,只要你还有活下去的勇气,没有人可以剥夺的活着的权利。希望我们终有一天可以像Joe一样,经历爬出冰隙重回大地的感觉。那时候我们才终于明白,即使是尿裤子后感到的些许暖流,都能让我们感到生命的温存和活着的真实。

若不是在影院,而是在电视上的探索和纪录频道出现,我想我肯定会毫不犹豫的换台,这样我就错过了可以大声活着的机会。

.在当代moma百老汇影城的英国电影周观影,感谢豆瓣赠与的票,但是我还是想吐槽一下,这个放映字幕太坑爹了,翻译的偷懒外加竟然用LED屏放下大屏幕下面放字幕,坑爹哇!!看的见字幕就无力看画面,光看画面就不太明白演员在说些什么,闹哪样!!!