《笼民》经典观后感10篇

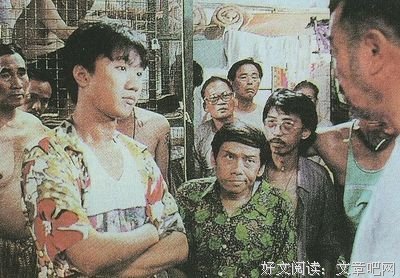

《笼民》是一部由张之亮执导,黄家驹 / 乔宏 / 廖启智主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《笼民》观后感(一):笼民

笼民是香港的一个贫穷群体,住在铁丝网隔断的笼子。导演没有用一贯的港式煽情来催泪,甚至没有看到显眼的愤怒或是悲悯,只有平实地记叙,缓慢移动的镜头,导演成功利用了香港多线明星的表演层次,成就了群像戏的掌握与刻画,我们看到了不怎么好的好人以及不怎么坏的坏人。本片所涉及的敏感话题,我们看到了港人的直面面对,社会的接纳力以及港府的包容。

《笼民》观后感(二):笼民短评

迷影十年,也在十年前早已埋下求看的心,今天终于能拜尝这部在香港电影史上画上浓彩重墨一笔的底层人物写实史作,如今看来,无论在立意的高举,镜头的调度,剧情的编排,情感的推动,都是现今太多数写实派电影都难以触及的,最为乐道的是那数组小空间调度长镜头,游动在各位把低层众生相演绎得浑然天成不露痕迹的老戏骨们身旁,如置身于其中,这才是超写实主义不动声色的内心触动。

《笼民》观后感(三):住在笼子里的人不愿意离开

如果说《肖申克的救赎》里面有些牢犯不愿意离开,是被监狱体制化了。那么,住在笼子里的人不愿意离开笼屋,又算是什么呢?

这两者或许存在很大的区别,笼民离开笼屋后,处境可能将会更糟。蜗牛也许不愿意缩在壳里面,只是没有了壳会更难过。

令人惊奇的是,时过十几年,现在的香港还是有笼屋的。

黄家驹在电影里面看上去异常年轻,其实这片子已经是92年的电影了,仅仅1年之后,家驹就离人们远去,拍电影时他年届30,可是看上去依然年轻得像个孩子

《笼民》观后感(四):惊喜

因为画质缘故,一直未看。看完才发现这真的是错失很久的佳作。在“过火、癫狂”的商业片盛行的香港,这种气度的电影很是少见,难得啊。个人的港影十佳又可添进一部。

“笼民”的“民”像是缺了笔画。专业演员演起笼民毫不违和,演技都没得说,黄家驹还稍微稚嫩一些。视听语言运用也很高明,中秋那段长镜头的调度挺好,还有些拍摄角度、形式都很有感觉,譬如被拆掉的笼屋里的电视正在直播笼屋被拆这个过程;感情表达到位、克制,不一味煽情,但到某些细节仍会有想要泪奔的冲动。内容上也有很多可以思考与解读的空间,譬如两个议员的行为十分讽刺但可信。

就因为这片,对张之亮好感突增。同时又要感叹,生命真是莫测高深。

说到《笼民》,其实早在掉坑之前就已经扫过这部作品。1992年的粤语电影,香港金像奖的最佳影片,现实主义的经典之作。当然也知道参演者中有黄家驹,但当时认为他可能只有客串的戏份。

所以当黄家驹、刘以达、泰迪罗宾同时出现在一个镜头里(并且演员表上还有李名炀和乔宏)的时候,你想想看当时的香港电影究竟有多大手……

以下内容涉及贴图和私货(。)移步日记:

http://www.douban.com/note/509376757/

关于香港底层人民住宅生活的电影并不少,有积极向上的《危楼春晓》(1953),苦中作乐的《七十二家房客》(1973),穿越娱乐的《新难兄难弟》(1993),现实主义题材的却只有这部。电影直面身处笼中的那帮老男人,他们只想有个栖身之所,奈何被房地产商看上,只能以钉子户的形式来表达抗议。那些笼民有狡黠,上锁以防丢东西;也有真情,一众作证保护毛毛。中秋佳节,他们期待着月圆人圆,可惜没有好兆头,只能自我娱乐,那段戏拍的很不错。

1992年正是香港电影黄金时期,在那娱乐时代有这部关注现实的电影,更是难能可贵,2008年的《天水围的日与夜》算是继承者。五星。

在B站上看的国语配音粤英字幕版,台湾配音中带有各种方言,环境背景音很嘈杂,很多时候必须看英文字幕。

一间小屋里住满了一百多人,他们每人只有一层铁架床,在里面只够坐起来的空间,他们就是香港典型的笼民,可是就是这样恶劣的环境,对于里面那些住户来说却犹如天堂,因为这里租金便宜,更主要的是住户们守望互助,然而由于开发的需求,屋主要收回这间房子。一方面是一群无处容身的贫困阶级,一方面是自由处置自己财产的业主,其实他们都没有错,而无情的法律采取了将住户们驱逐也没有错。虽然这是个无法调和的矛盾,但根本无需如此激化,因为还有一条中间路线,有钱的屋主为何不另购买一处偏远的小屋,然后再同样租给他们呢?毕竟住在里面的多数是老人,最多坚持多10几年,里面的人去了一大半,那么问题也就解决了一大半。至于影片结尾的人到中年的小毛在动物园偶遇傻子太子森以及年老的妹头他们,那只能说是电影的一种美好愿望,现实中这帮没有经济来源的穷人们是很难生存的。

《笼民》观后感(八):那么自然的好电影

第一遍看我听不懂对白,看不懂字幕,画质也不好,我就是为了看你出演的电影,你一出场我就开始哭,电影真的不好看。

第二遍第三遍,我对照着英文字幕猜对白的意思。。无笑也无泪,只是大致知道剧情,这不是个多么吸引大众的故事。我反复看有你出场的片段,你被乔宏打,你中秋节跳舞,你顺着管道爬到律师楼偷东西。。

第四遍至第N遍,在这个漫长的数年过程中,因为你我自习了粤语,虽然我还是一句粤语不会说,但是我能轻松的听懂你们的每一句粗口。乔宏老先生也都不再了,不过数年之后,你们又在香港宽频的广告中联袂出演了一把。

。。。。

昨晚第N+1遍看《笼民》,有些地方让人大笑不止,有些地方又让我几乎有掉眼泪的冲动。而现在,这眼泪里终于不再是因为你出演的缘故了。这是一部这么好的电影,我无法用言语形容它是怎么样的好,对于我这样一个不文艺的人。它就是那么自然的好,那么样的有诚意。

《笼民》观后感(九):镣铐在何处(其實是短評,短評裝不下)

張之亮「籠民」.1992

[畫地為牢/冷暖自知]

贾樟柯在「小武」最後一個鏡頭用非常規的冷漠群戲窺視偷了「社會名片」的小武,尤同把觀影者投入牢籠,我們在看電影,電影裡的人在看我們。

刻意的冷漠群像好像與這部充滿煙火氣且隱忍克制或是短暫激情的群戲有不可調和的電影語境,卻都在面對焦灼的物質下審視精神,一個是千禧年前小城裡走在商業潮邊緣的人情變化,個體沉淪;後者則是螺獅殼裡作道場,人物調度鮮明,各有各的市井之私,老友溫情。

結局的雙重意味,超現實主義的諷刺被張之亮的人文主義情懷消解,實在完美,看到目前最愛的香港電影,沒有之一

當年之香港,一如今日大陸,導演「一廂情願」的消解暗含民主進程中的驕傲,但對於現實的刺痛還會一直存在,商業利益驅動罪惡生生不息,何以沉淪?

我們依舊在圍觀,就像圍觀小武的人群,無休止的交談,乏味的歌唱,機械的跳舞。

卻不知鐐銬在何處

不知应该将电影归为塑造光彩的小人物,抑或另一极端,凄惨的nobody,影片就这样如此全面地为观众还原了生活在香港底层社会的这样一类特殊人群。

提起香港,人们想到的是发达的经济,繁荣的现代文化,看到的皆是光鲜亮丽、欣欣向荣之象,殊不知在这背后还有贫民区,还有陈果镜头下的妓女,还有张之亮镜头下的笼民,这群游离于主流传播文化之外的群体难以进入公众的视野。而今通过影像这门独特的艺术,悲戚而动人的再现了不一样的生活。

生活在Cage里边的大都是一群人生的失意者,没有文化,没有特长,没有亲人,被社会抛弃,苟活的源泉似乎仅来自实实在在的可钻营的蝇头小利,或者对周遭些许的眷恋。在他们身上,看不到希望,有的只是关于生存最原始的符号与方式,彼此之间交往亦是人与人之间最直白的袒露,以至于在电影结束时观众感受到了许多个鲜活的形象,自私,仗义、吝啬、天真、毒舌、和蔼,一个个人物仿佛真是可感,伴随着影片大部分的狭小空间展现,仿佛观众此时不在作为一个旁观者的角色,真真切切地成为了笼民的一员,和他们一起吃饭,一起睡觉,一起唱歌,一起咒骂。