《杰夫代特先生》经典读后感有感

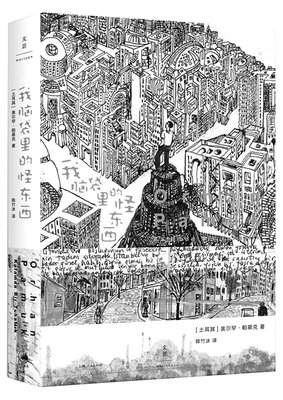

《杰夫代特先生》是一本由(土耳其)奥尔罕·帕慕克著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:49.00,页数:670,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●崩溃,太鸡巴长了

●居然有人26岁就写了这么一本现实主义鸿篇巨制。。。居然我还把它看完了。。。

●2011.05.07——2011.09.07

●必要性在哪?

●书里的土耳其和现在的中国有那么几分相像。在乌托邦理想和富二代幸福生活中徘徊的雷菲克,还有失去了画画的意义的阿赫麦特,就象在不健全的中国中努力挣扎的人。翻译还挺不错的。

●处女作,语言上还不够后来高级,读得很快,关于一个家族的三代史,顺是顺但不够宏观。

●pamuk的小说,没一本我看完了的。

●花了两个月终于读完了,帕慕克的书,果然是会把人读累的,那种如释重负的成就感,看书评有人把他跟尤利西斯比,我觉得如果说乔伊斯是那种读一会让你思考十分钟的,帕慕克的书情节紧凑到是连一秒钟思考时间都不给你的。

《杰夫代特先生》读后感(一):最最寂寞的人其实是杰夫代特

雷菲克在父亲杰夫代特死后开始写日记,他和曾经一起就读于工程学院的,而后成为诗人的穆希廷重新默默唧唧。——生活的变迁“赋予”了雷菲克打破平衡的能力,如果这种平衡是“容易感到幸福”的话,那么,雷菲克改变的不是生活,而是他自己。——“我为自己病弱的身体,麻木和正在腐烂的领会感到羞耻。”

而穆希廷在自己的羞耻一点点地土崩瓦解之后,一把抓住妓女的手问:我会自杀吗?

“不会,那个自杀的人不会是你。”——雷菲克说。

雷菲克所敬爱的荷尔德林,curiously,也是海德格尔这个nazism拥护者所欣赏的。几乎同一个时期,穆希廷又被一个似是而非的命题击倒,成为了自己的“变节者”。

还没有说奥马尔。他才是最自由的那个人,甚至有可能,他才是同杰夫代特最相像的那个人。他们现实,丝毫不敢有偏离现状的想法。

杰夫代特,就像你骑在马上逛街看到的一朵花。

《杰夫代特先生》读后感(二):变革

作为作者的第一部小说,相当不错了。略略有着《布登勃克一家》的影子。当然也仅仅是影子。 三代土耳其人构成了整个故事,第一代创业,第二代迷惘,第三代开始行动了。全书完整地用了半个世纪的土耳其的情状。 全文可以用“变革”来贯穿。第一代的杰夫代特先生变革了土耳其的身份,成为了一个商人,也成功地创立了家庭,甚至娶了帕夏的女儿。第二代的次子,不满意富商的生活,开始思索人生与国家的命运,他代表着西化。与其相对的还有泛土耳其主义的朋友。第三代则是开始了左派运动了。而与之相对应的时代则是奥斯曼土耳其帝国后期,二战前以及上世纪六十年代。其实我想这可以算成一个人的倒叙了。第一代是晚年,杰尔代夫先生一心只想着发家成家;第二代是中年,两个儿子选择了不同的道路(土耳其也在选择开明还是保守),开始选择开始迷惘;第三代是青年,画家孙子在考虑着行动。 一部土耳其的坎坷现代化历史。

《杰夫代特先生》读后感(三):我们为什么是这样的

本来是一本有点无聊的书,可是在最后两张让我看到了意义。

我们为什么是这样的,我们每天早上带着哈欠起床,慢吞吞穿衣洗漱,然后吃早点,趿拉着拖鞋跑到公交车站,最后上车,到了公司还是一样,每天重复一样的事情,喝茶,看报,跟周围的人假装兴致勃勃地聊当天出现在头版头条的新闻,中午吃完饭睡个午觉,下午有领导过来就对着电脑假装忙碌,傍晚看着秒针准点下班,吃饭,聊天,睡觉,成为生活最大的乐趣。

十年二十年过后,我们告诉自己曾经在心里满满装着一个伟大的梦想,我们曾经梦想成为诗人,梦想成为企业家,梦想成为叱咤风云的政客,成为一呼百应的英雄,对着电影电视剧粤语残片梦想自己成为那个万众瞩目美女垂青的英雄,可是十年二十年过后,我们看着不知什么时候胀大的啤酒肚,不知什么时候学会了吃五花肉打饱嗝,用一根牙签叼在嘴角从街头逛到街尾,看别人下象棋用一副扑克牌骗路人几块钱成为一种乐趣和消遣,最后甚至关心同事兄弟的朋友的老婆妯娌之间关系是否和睦,关心报纸上出现的一个人每天的饮食情况,关心每天新闻上的豪车撞人土豪挥金每天世界各地出现各种天灾人祸

我们忘了成为自己,我们变成一个生活在世上没有灵魂的行尸走肉,我们逐渐在岁月的磨蚀和别人嘴角的泡沫里变成自己曾经讨厌的那个人。

曾经的那个自己,再也回不来。

--June 08

《杰夫代特先生》读后感(四):优美的叙事架构,膜拜~·

对这本书我真的是赞不绝口。刚开始读帕慕克时,是看到他头上的诺贝尔光环,及那本备受争议的《我的名字叫红》,当时《红》这本书被借出了,我凭着伟大作家带给人的阅读感觉并不会因书的不同,而有着差异的想法,我就这样看下去了。

这本书,初给人的感觉是,那将是讲述异域风情的著作,毕竟故事发生在伊者坦布尔,很多作家都喜欢描述自己的故乡,像君特的但泽。但这本书,并没给我关于异域的感觉,他写了三部分,一部分是杰夫代特与他哥哥的故事,二部分讲他儿子这代的思想决裂与处世选择,三部分讲他孙子辈的。所以简单点说就是经历着爷爷,儿子,孙子这三阶段的时间过度。而每一部分,均虚化了时间,是跳跃的跨过很多年,所以作品的涵盖面很广,叙事的规模便也拉大,而作为穿插叙事中的思想沿革也便波澜壮阔,可以另读者我们一瞥社会的白云苍狗。

只有静静的读下去,你才觉得,书中的故事是如此多彩,这里面的人物思想随时间在变动,没有单一的人,只有变动着的复杂的人。就像杰夫代特一家,或是土耳其整个国家的缩影,供人们在唏嘘长叹时,发觉恍惚我们已经经历一长梦,梦醒后,便觉得贴切而张弛有度的叙事中,也有着自己的人生。这或许便是这本书带给我感动之所在。

《杰夫代特先生》读后感(五):彷徨

一天看时间看完六百多页的《杰夫代特先生》,直到现在还眼睛模糊,我怀疑这样高强度看出下去,不知道视力会不会崩溃,前天戴隐形眼镜引起左眼睛有些发红,猜想是角膜炎,有点可怕,但同时也很镇静,舍友送我眼药膏,但一直没涂,我总是希望机体可以免于药物侵害自己复原。希望不是大问题,尽快好起来。

杰夫代特家族祖孙三代的命运,基本映射了土耳其社会20世纪的生存状态。杰夫代特先生在世纪之初顶着被伊斯兰社会鄙视的压力走上从商之路,不问政治,在家业逐渐稳定后,逐步能够协调个人和社会的矛盾;雷菲克一代三个好朋友的发展反映了土耳其建国后中产阶级青年一代的迷茫,雷菲克同情农民,热心农业改革,但流于乌托邦式的幻想,身上有空想社会主义的影子;诗人的内心是个自卑的幽灵,嘲讽一切,特立独行,对外部世界缺乏善意,最终竟在别人的教唆下沦落为一个泛突厥主义者;而从欧洲留学归来的大少,野心勃勃想成为法提赫,却在暴富之后当起了地主,无所事事。阿赫迈特一代在艺术与政治中间徘徊不定,对艺术产生怀疑。

整部书中,每一代人的精神面貌都带着“嘲讽”和“害羞”的神气,为了证明自己聪明而故意挑起的争论,朋友间缺乏诚意的沟通,一个世纪都弥漫着“卑微”“虚弱”的气质,这是否是帕慕克试图塑造的土耳其的国民气质。值得注意的是,这种卑微的气质在祖孙三代人身上逐渐减少。杰夫代特先生回避内心世界的追寻,只将目光锁定在生意和婚姻上;雷菲克一代大胆展现精神上的痛苦和迷茫,正视国内的种种思潮;阿赫迈特从巴黎学成归来,是一个自信、肯定自己生活的青年,热爱绘画,期待改革,虽然不时产生彷徨但最终坚定地以绘画为自己的终身使命。三代人的演变,是一个土耳其家族的生息,同时也是一个国家精神面貌的建立过程。在阿赫迈特身上我们还可以看到帕慕克的身影,画家,家族共居的公寓,对绘画的怀疑,对祖母的印象,对土耳其传统与现代的思考。

整体来看,法提赫和军人齐亚是书中很有意思的两个人,关于他们的命运轨迹帕慕克最后交代的不多,颇为可惜。