《广州沉香笔记》经典读后感有感

《广州沉香笔记》是一本由王美怡著作,广州人民出版社出版的283图书,本书定价:98.00元,页数:2008-6,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●一开始刚来广州时 觉得好没有归属感 但是看了这本书后 对广州又有了新的了解 每一座城市都是自己的独特的魅力与特色 广州亦是如此 不过我觉得这本书更适合让土生土长的广州人读 或许他们的共鸣会更大

●多一星为了绸面的装帧 这本书封壳传递出的质感气息吸引了我~ 当然也印证了价值不菲的猜想 居然98 幸好我是在图书馆发现的它 内容不太对我胃口

●呆两年感受感受

●琐碎的美

●这本书让我惊呆,对,惊呆的是文字可以这么美,广州可以这么写。这本书的文字是宁静致远的,如淡淡的素馨花,有日本文学的味道。一个消逝了的老广州,我们在文字里祭奠。

●在出版社实习时,坐在一个常常不在办公室的编辑的座位上,不经意翻到这本美丽的书,没想到,她就是责编呢

●这价钱也忒贵了~

本周六下午,万木草堂读书会将围绕有“最美广州读本”之称的《广州沉香笔记》举办读书沙龙活动。本次读书会将邀请该书作者、广州市社会科学院历史学副研究员王美怡出席讲述旧城广州的前尘往事,与读者共同领略宛若沉香的静美广州。

时间:10月27日(周六)下午2:30~4:30

《广州沉香笔记》读后感(二):读得我一句一叹——写得太美啦!

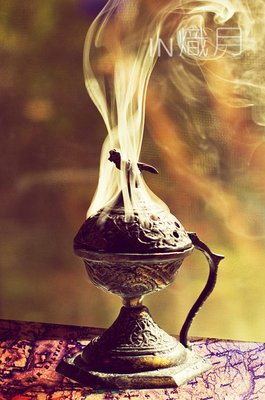

王美怡女士的《广州沉香笔记》,带大家细品旧城广州的前尘影事,素描让人怀念的风物人生,从素馨花、西关建筑、历史名人发现留存在寻常日子里的广州文化雅逸之美。广州花城的美誉,是有很深的历史渊源的,花木、茶事、香语、老屋······书中的字里行间渗透出来自岁月深处的诗意,是一本值得细细品味的书。

《广州沉香笔记》读后感(三):又贵又矫情,谨防当2b

定价98,买时大约为60出头。

买它的原因一是为题目所误,一是因自己颇倾心于广州,一是该书曾于某年被评为“中国最美的书”之一。

装帧一般,绝对称不上是什么“最美”,另外该书是胶装,坑爹呢,封皮缎面很容易滑丝,不过纸张是真的不错,印刷也都很清晰,除了个别页面与图像重合之处实在是厌恶。

另现在的书很喜欢配些图像,之前买过一本岳麓书社出版的沈从文先生的《从文自传》,和这本书一样都配了些照片,摄影者同为卓雅。老实说这些照片有的真的很美,有的也实在是恶俗,但是不管是美还是恶俗,在书里都真的是倒尽人的胃口。

该书文风我个人觉得十分矫情,白白恶心了文中所引的《广东新语》,翻了一半实在不忍再看下去,不过想或许有人就欣赏这样的,那么也推荐你不要购买这个版本,最近出了平装本,定价38,网价24左右,可以购买,当然如果你不差钱,当我没说-0-

60多啊60多……我傻啊……好多书都没舍得买,买点啥不好……

以上,以劝后来者,谨防当2b。

《广州沉香笔记》读后感(四):沉香溺透出了谁

图书馆一堆脏兮兮破烂烂的书中,这带着纸盒独立包装,颜色素雅的<广州沉香笔记>显现得格外引人注目。这是一本精美包装的书,翻开是质感纸张及某几页类似布类的纸。售价接近一百大洋。你若被它的质感诱惑要买,放在家中书架上,未尝不是一件提高水准的事情。我么,我就算了。除去它的包装,文字虽是好的,却并无太多可取信息点。

值得一提的还有我和这书的小缘份。一共借了两次,第一次并没有看完,但是借期到了于是就还了。图书馆附近不好停车,当时某人送我去,紧接着去斜对面寺庙那买香,让我快点还书换完就赶快出来。我换完书不甘心,快快跑上二楼准备随便拿一本书走,这时某人电话来了催我下去了,我急急忙忙随便单一眼,就看到另一本<广州沉香笔记>躺在那里。于是就借了第二次。

我去过广州却也等于没去。小时候去舅舅那里过假期,他带我去番禺动物园过。没啥好提的。更多评论,<邂逅老广州的前世今生>这篇写得挺合我意,只是评论作者放错地了,我无法推荐了。登她重贴出来我再推荐好了。

最后我八一下,书的最后有作者王美怡的照片,哎呀呀,大眼睛大大方方笑得甜甜的。衣服也很美。也算是给书加点分数吧。

《广州沉香笔记》读后感(五):邂逅老广州的前世今生

一直不太喜欢广州,觉得自己只是排离在外的旅人。

最初的印象,只是满街浮躁的人群,永远散不去的市井恶气,夹杂着臭豆腐,烤鱿鱼,汽车废气,还有天桥底下阵阵的尿骚味,令人局促窒息。人们的眼神是懒散疏离的,步子却是匆匆,没有人理会的你存在去留。

我认定,这只是个没有归属感的城市,我认为城市以它冷漠的眼神拒绝了一个纤弱的女子。

直到真正停留在她的心中,饮食起居,日夜徘徊流连,逐渐感受到她独特的市井温情,还有经由历史沉淀,深深掩藏的韵致。我开始想亲近她,好奇而谨慎地想去发掘她身上的故事。

所谓的漂泊流离,或许只是旅人内心的惧怕不安,还有因陌生而生出的自卑,渺小的人们,害怕城市的白眼,一面表现得不屑,一面又急切地惶恐地想融入其中,得到她的垂青。 我想以平视的角度去解读品味这座城市, 如对母亲的放肆自然,如对家乡山城的依恋温柔。可惜,一直找不到这个角度,与这座城市始终有着不薄不厚的隔阂。与此,邂逅一本书,让我找到了那一个位置,能以借书读城的方式去体味和感受。得之偶然,心中释然。

一座城市的魅力,原不在于她物化的外在,与高楼广厦,纸醉金迷全然没有关系,而在于历史的厚度,文化的沉积,是流动在城市脉络的一种气质和神韵,原来我一直不曾握住由城市传递于我的这一份亲昵温情。

阅读,也是一种接近的方式,有人喜欢研究地图,综观全局;有人喜欢查阅地方志,熟悉风土人情;甚至有恩喜欢看菜谱,以最直接的方式寻求接纳;而我,喜欢挖掘被时光掩藏的故事,我乐意知道一条街道名字的由来,一种美食研制的过程,我好奇西关大屋居住过怎样的人家,我怀想上下九的橱窗前停留过怎样的旧时女子。不要那些虚假附会的官方解释,请以最民间最纯朴也最香艳传奇的方式对我诉说,引领我触摸这座城市的脉搏。

正如泽宁所说,这本书的知识性并不强, 昂贵的价格,似乎只在于良好的印刷,精美的装帧,我懂他所认为的哗众取宠。木质的封套,绢制的封面,捧在手中如同握着祖母的檀木首饰盒,哪怕里面空空如也,与内心也是一份眷念和安宁。

那段失爱疗伤,最煎熬苦闷的日子,我白天坐在公车上穿行这座城市,夜晚卸下一身的疲惫,赤足坐在地上阅读关于这座城市的传奇,瓷砖的冰凉穿透肌肤,似乎历史光阴传递出如月的清凉。或香艳或唏嘘或温暖的旧城故事,如珠江上一片迷朦的霓虹倒影,用文字织网打捞,出水清奇,却不入世俗而瞬间泅散,只剩读者可会意而不得言传的痴迷,恍然。

这座城市,原不只有热烈灼眼的木棉,还有细小如珠,温婉清香的素馨,那种温润有情的幽香,曾经弥漫了这座逐渐显得生硬冰凉的城市,也曾有素净的卖花姑娘沿街叫卖,用清甜婉丽的粤语方言将这匀称洁白的素馨送至大户书案,小家闺房。

行走在街上的艳装女子,前世曾是倚在骑楼看风景的区桃,穿着香云纱走过长长的街巷,去上下九买胭脂水粉,或者去巷口吃一份香菜云吞。小巧精致的木屐叩出悠长的跫音,声声叩进后生哥的心田。香云纱,高木屐淡出了此日生活,韩日风格的服饰之下,掩盖不了由年轻的躯体,热烈的生命所散发的不自知的风情,依然粉嫩、馨香,依然是后生哥们枕上的旧梦。

一样有几段凄美动人的爱情,一样有几位特立独行的雅士,那些散落城中的旧屋洋楼,盛载了许多的起伏兴衰,悲欢离合,不忍诉说,无人捡拾,以致悄然淡忘,任由其消散在时光流年中不着痕迹。正如广州人平庸低调的性格,不声张,不执着,隐忍而淡漠。

我曾以为我只是这座城市的过客,不会有更多的热情和兴趣去作停留,除非,会有那么一个人,因爱倾城,让我与这座旧城也纠葛缠绵。原来我错了,我已逐渐地被她吸引,同化,于心间生出了最柔软的温柔。她如同一位中年民妇,岁月侵蚀了她少女的温婉雅致,被历史磨砺得精明、市侩,干脆利落,然而又自有独特的韵味,仿佛与生俱来,却又充满了后天的气息。不是苏杭小家碧玉式的柔媚,不像西安北京大家闺秀的典雅,是大气中的迂回,秀雅中的市井,有着最平民最随意的亲切稳妥。

读关于她的一卷沉香笔记,仿佛谙知了她的前尘旧事,掌握了她少女时节的心事秘密,却不足与外人道明,只成为我与这座城市的某种默契和亲近,正如她收容了我所有的眼泪和委屈,于孤独和凄苦中给以的一种宽慰和爱抚。

借书读城,邂逅了老广州的前世今生,简静和美,旧木沉香,忽然想回到故乡,找寻旧日流年的痕迹,那灵动流转的家乡山城,或许也正等待着我续写一帧馨香温润的旧时笔记。