寻找鱼王读后感1000字

《寻找鱼王》是一本由张炜著作,明天出版社有限公司出版的平装图书,本书定价:CNY 20.00,页数:232,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《寻找鱼王》精选点评:

●“爸妈每年都去老人的石屋度过一整个冬天”,想起这是一个童话,激动的眼泪瞬间涌上来。

●魔幻色彩浓郁

●我还记得那条毒鱼的奸诈,一种鱼就是一种人啊! 水是人的根,水的根又是什么呢?

●有儿童视角。

●其实这是张炜十八岁时写的童话,在东南亚几个国家都卖断货了,上次听讲座听嘉宾说的。没读过,也不想读,因此不作评价。

●结尾惊人的仓促

●非常非常喜欢这本书,难以忘怀。

●我和爸爸甚至整个地方,都为能够捕鱼而自豪。我在寻找鱼王,我觉得师傅爸爸是鱼王,可师傅爸爸说他自己不是……到最后,师傅爸爸曾经的玩伴带我去看了,一只大鱼,说那才是鱼王。到底鱼王是谁?都不重要,重要的是,那颗探索的心,那颗善良的心

●从来没想过会读这样一本书,也从来没读过这样一本书,与之相类似的是20年前的《舒克和贝达》。不慌不忙的故事,让我一下子非常不适应,这么不刺激的故事,到底是怎么了!那种心态,就是寻找鱼王的心态吧。所以现在反思,这是一本神书,不是读的书,而是一个tm的体验式工作坊。

● 奇幻主义色彩的小说,似是真实又似是虚幻的故事。

《寻找鱼王》读后感(一):出门远行,是一个走向广阔世界和坚定内心的双向过程

童话般的故事,寓言似的传说,不仅是一个少年的成长历程,更昭示了生命的真谛

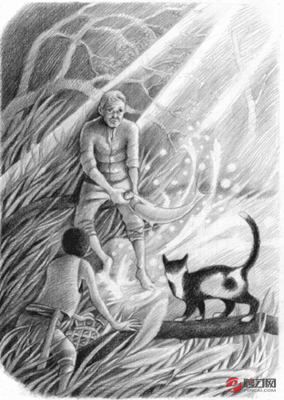

作品讲述了山中少年在父母的期待和内心的召唤之下,勇敢地走出家门,寻找传说中鱼王的奇幻旅程。

出门远行,是一个走向广阔世界和坚定内心的双向过程,一个懵懂的山中少年,就在这个过程中完成了对于世界的探索和对于自我的超越。

《寻找鱼王》读后感(二):寻找鱼王,寻找精神之根

在六一前后又读了一遍《寻找鱼王》,和几年前的感受颇有不同。那时是在《人民文学》上读到的删节版,更多是被奇异的故事情节与作家灵动的想象所震撼到,特别是第二代鱼王之间的爱恨纠葛。然而这次阅读有了和上次不一样的阅读体验。我认为张炜远不仅仅满足于讲一个两代人的家族捉鱼史,或者是一个小男孩觉悟出“长辈人牵手走三里,自己走七里”的个体成长史,更重要的是张炜的身上带有着明显“寻根”的气质。

这种“寻根”的气质就是作家的野心所在。他用这种奇幻的“鱼王”构思情节,将象征巧妙的融入文本当中。《寻找鱼王》表面上寻的是捕鱼技巧、谋生之道,实际上是个体身上流淌着的文化血脉在激励他们去寻找自己的民族根性,去守护当地的精神之根。“鱼王”守着那片水之根,我们守护着“鱼王”,就是在守着自己的精神之根、文化之根,因此才能如涓涓细流润泽万物,永不断绝。《寻找鱼王》在某种程度上已经跨越了儿童文学的成长主题,而带有了成人文学“寻根”的旨归,因此具有了更为深广的内蕴。此外,草蛇灰线的笔法,象征的隐喻与想象,不露痕迹的几处伏笔以及文字行云流水般营造出的诗性意境与自然的意趣都增加了小说文本的艺术魅力。

《寻找鱼王》读后感(三):《寻找鱼王》读后感

在干旱的地方里,有水就是活下去的希望;在干旱的地方里,有鱼就是出乎意料的事情。

在干旱缺水的大山深处,鱼成了一种稀有而奢侈的食物。捉到鱼到人自然象征着不同寻常的本事和身份,小说的主人公立志要当一个捉大鱼人,因此踏上了寻找鱼王的路途。

当我读到看鱼的那一段时,我想起在饭桌,我与舅舅的一段对话:“怎么不吃鱼?”舅舅说。“不想吃”“我小时候,想吃鱼却吃不了,哪像你们现在想吃什么,就有得吃。”

看到禹王两次,我以为是鱼中之王,结果是捕鱼高手。但越往后我才知道鱼王是保护水根的一条鱼。

“旱手鱼王”老头儿一生隐姓埋名,寡居深山。“水手鱼王”老婆婆隐居水边,守护水根。书中的每一个人物,有善有恶。就像鱼一样,都是大自然养育之物,想拒绝某一个也不行,他们和我们一起生活在这个世界上,我们不得不一起相处,像书中一些可爱的人或动物,我们可以作为朋友与知己。

没有人能真正成为鱼王,不仅仅是因为鱼王是鱼,不是人。而是鱼王的核心是给予人一切的生存之源,这是人类需要一辈子去守护,去敬畏的生存资源。而不是肆意浪费的私人财产。世间万物都需要我们大家来守护,这样世界才会越来越好,才不会被毁灭。

《寻找鱼王》读后感(四):从浑沌到无名(赵月斌)

从浑沌到无名(赵月斌)

来源:文学报 2016年04月03日http://www.chinawriter.com.cn

我们知道,《你在高原》之后,张炜的写作进入了一个调整期。他出人意料地转向了文学的“小儿科”,写上了“儿童文学”,接连出版出了两部充满奇幻色彩的长篇小说,即《半岛哈里哈气》和《少年与海》。张炜借用孩子的口吻,以童言无忌的方式营造了一个野物众多、野气旺盛的野性世界。这一时期的创作转型当是张炜的“中年变法”,他以一颗有“爱力”的童心开辟了一片更有生命力的文学疆域。博尔赫斯就曾说过:“一切伟大的文学最终都将变成儿童文学。”所以他很希望随着岁月的流逝,自己的作品也将为孩子们所阅读。在我看来,张炜就不乏天真质朴的童话气息,他的创作一向具有那种伟大的品质。最近出版的《寻找鱼王》便是整合了张炜最宝贵的人生经验和“真本事”的集大成之作,它化繁就简,举重若轻,无论其想法还是写法,都做到了自然天成,足以让我们读之欢喜而心动。

某种意义上,《寻找鱼王》 就是张炜的生命诗学和精神自传,是他中年之际写给自己的一首沧浪之歌。张炜知鱼知己,才会视鱼如己,鱼我两忘,写出其乐融融的鱼故事。假如他听到庄子说:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。”断不会像惠子那样无趣地反问:“子非鱼,安知鱼之乐?”那么,张炜知鱼,汝知之否?究竟什么才是“鱼王”?什么才是真正的“鱼王”?对此张炜本人也未正面回答,他说:“这需要每个人自己去好好琢磨。”且让我们放纵想象,对张炜之鱼做点不着边际的猜度。从小说结尾“我”和“鱼王”老太的对话看,“我”最后看到的庞然大物便是传说中的鱼王———真正的鱼中之王。读者大都会认为这便是最终的点题———原来“鱼王”不是人之大者,而是鱼之大者,所以我们人类不要自大,而是要向大鱼致敬,与大自然生死与共,云云。这或可视作《寻找鱼王》的生态主义读法。

还有一种神秘主义的玄学化读法:小说文本虽然借“我”之口确定“它”就是传说中的鱼王,但是目击人“我”自始至终没看到“它”的真面目。照我看,这巨大黑影,如同巨大谜团,倒像是传说中七窍皆无的“浑沌”。没有七窍时,浑沌活得很好,凿出七窍后,它却一命呜呼了。《庄子·应帝王》就讲过这个故事,《寻找鱼王》 结尾的黑影,有可能就是莫可明状的浑沌啊!把张炜的“鱼王”琢磨成庄子的“浑沌”,肯定会让人发笑,但我觉得,这样的胡思乱想才好玩,这才是儿童文学的魅力所在。想必张炜也不会反对我的“浑沌说”———《寻找鱼王》 幕后的王者或正是那无知无识的“浑沌氏”。“浑沌”也者,谁都知道是传说,不足为信。

浑沌作为老庄哲学的“中央之帝”,象征着“绝圣弃智、超然物外”的道家精神,《寻找鱼王》以“浑沌氏”的出场收笔,张炜的生命哲学即得以诗意呈现,那神奇的声音“震动月夜”,我们的心也不禁为之一震:张炜的鱼故事终于化解了鱼的形役,找得了自由的灵魂。

尽管《寻找鱼王》并非专为道家信仰张目,但它带有道家的神秘气息是毋庸置疑的。正因和“尘世”拉开了一定距离,我们才会看到小说最终进入了神秘的审美范畴———不知其为何物的神秘物种———我视之为“浑沌”———若隐若现,让这个原本完全遵循写实路线的故事陡然进入了太虚之境,亦使小说获得了无限敞开的宇宙观。

《寻找鱼王》到底寻到了什么?或许我们还可以尝试一种神话式读法:那水洞里住的不是什么“鱼王”,而是主宰江河湖海掌管行云布雨的“龙王”。从小说文字上看,龙王而看护“水根”,似乎更有说服力。想想吧,大山的水洞深处住着神通广大的龙王,该是一件多么刺激而又有意思的事。果真那样的话,该能震撼多少敬畏之心。

《说苑》 有载:“昔日白龙下清冷之渊化为鱼。”不管怎么说,龙和鱼总归跑不了亲缘关系。我们有可能是鱼族子孙,也可能是龙的传人。就此而言,“鱼龙混杂”并不是一个孬词儿,倒可能隐含了一个古老的密码呢。李泽厚先生在《中华文化的源头符号》中就认为,龙和鱼作为华夏文明的重要符号,龙是权威/秩序的象征,鱼则是生命符号。马王堆帛画中的大鱼能托起整个宇宙,八卦图以阴阳双鱼组成太极的中心,“鱼”不仅体现了生存、交往的一般含义,而且给人群生存和生活本身以神圣,这成了中国文化-哲学的一个重要基因。所以,“鱼”所宣示的“哲学”也正是人的生存和生命。那实实在在的“人活着”,才是第一位的现实和根本,是第一原则和首要符号。这也才是真正的“生命哲学”。鱼的符号含义可见一斑。张炜说:“我们寻找鱼,获得鱼。”那么,寻鱼,得鱼,也是寻找生的根源,获得命的启示。

有时面对极度物质极度异化的世界,张炜也表现出莫名的犹疑。在面临“济世”和“独善”的两难时,他也可能会生出“中岁颇好道,晚家南山陲”(王维 《终南别业》)的心思,希望重归南山,过一种极简极静的日子。《寻找鱼王》大概就是他在中岁之际所作的怀古之思,同时也出于一种重返童年的精神冲动。在这样的心境下,张炜的“大道”自然会靠道家方士更近些,自然会表现得冲淡达观,不再是宁为玉碎的硬碰硬,而是柔弱如水的迂回与和解。因此我们看到,小说里的山无名,水无名,鱼无名,人也无名,天地万物皆无名,所以一切平等,归于浑沌,人与宇宙自然无隔无碍地呼吸往来,以至“天人合一”的神妙境界。