克洛岱尔情结读后感摘抄

《克洛岱尔情结》是一本由[法] 多米尼克·博纳著作,华东师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:39.80元,页数:338,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《克洛岱尔情结》精选点评:

●这是国内现有的卡米耶传记中最好的。不过话说回来,一共也就两本。已经七年了,值得重新包装后再版了!

●后来她开始在工作室里每日谋杀自己的雕塑,好可怜

●保罗x卡米耶:何为克洛岱尔情结,艺术对于姐弟二人已成为血液,是风,也是土地。几乎是家族与生而来的命运,注定为艺术的天赋献祭。保罗:“我愿以三个词形容姐姐:美貌,天才,厄运。”保罗x兰波:“兰波是比我更像我自己的人,我是信任他,相信他诗句的人之一。”他是通灵者,也是精神之父。反而卡米耶x罗丹的感情线没有很打动人

●两个天才,不同的命运

●把一个天才女人扔在疯人院里三十年,任其腐烂

●这本评传比'为爱痴狂'好,始终抓住了卡米耶性格的刚强和暴戾,缺点是想象力没'为爱痴狂'更好,不过为爱痴狂过于关注她的爱情和亲情生活,忽视了她的才华.

●很喜欢

●卡米耶•克洛岱尔,"男人至上的艺术世界里不同凡响的奇女子。"我对他们的故事感兴趣,为什么这个书名被译成「克洛岱尔情结」,明明是传记嘛。

●唯有玫瑰 是 足够脆弱 以表达 永恒

●嘶哑的月光。

《克洛岱尔情结》读后感(一):“这个玩笑要持续很久吗”

已经结束了。卡密尔。你知道吗?这个玩笑,持续了很久很久,令人绝望那么久。但是,终于结束了。1913年,你在蒙德维尔格精神病院写给母亲的信里问,“这个玩笑要持续很久吗?”你的母亲没有给予任何回应。但是时间本身回答了你。30年。1913年你被送入疯人院时49岁,1943年你死亡时79岁。没有亲人埋葬你。随后连墓地也遗忘了你(书中的描述是,“最完全的遗忘等待着卡米耶:她的名字没有在这乡村墓地的任何地方出现,唯有这里的密史拉脱风吹起的时候,会令人联想起她故乡狂野的风)。现在是2011年,你已死68年。卡密尔,时间,惟有时间,一直是它在回答你:这个玩笑,已经结束了。

卡密尔。克洛岱尔,这本书里译做卡米耶。克洛岱尔。我在N年前看过另一本书名更噱头的书,《罗丹的情人》(也许还有一部影片)。那么不善记西方名,但是却记住了卡密尔。克洛岱尔(此后,从未说错过),记住了她是个女雕塑家,毁于生命的热烈。

想来评述这样的书是羞愧的。在世界上这样存在过的生命是无以评述,甚至无以言表的。

此间没有阐述和解释的任何余地。说理解和懂得也浮滑、做作。

死去的永不再在意,活着的不说也懂说也白说。

让我知道有过这样的存在,这样的命运,曾是一块痛苦,灼烈的铁,仅此足够。

好。就不必悲情了,转转调子再说下,她的弟弟保罗,剧作家,诗人,在中国福州呆过很多年,也历尽了自己的深渊,风光终老。姐弟俩的黑暗,幸好时间终于都尽数席卷去了。卡密尔的雕塑,即使只看印刷不好的图片,你也感觉得到,好得令人心碎。至于罗丹,是个配角啦,创造了卡密尔的痛苦,终被那痛苦颠覆掉。这不是任何人的预谋和设计,这是命运的偿还法则。卡密尔绝不想要这一切。但是不可捉摸的命运和自身生命中那不可完善的谬误,合谋而将这一切硬塞了过来。然后,时间悠悠,至此平息。

这个玩笑,结束了。卡密尔。我们都不要伤心了。

《克洛岱尔情结》读后感(二):同样的天赋与性格,不同的命运

一.童年

1.出生

一片乡土气息浓重、封闭传统的古老土地,沉默寡言的乡民。

本希望生男孩以庆祝自己的24岁生日。15个月之前,他刚失去了一个男孩。

从卡米耶的第一次啼哭,母亲就怨恨讨厌他。卡米耶-一个中性的名字,带上了母亲想念男孩的烙印。 爱次女路易斯取了与母亲一样的名字,他是克罗岱尔夫人最宠爱的孩子。克洛代尔夫人没有在另外两个孩子面前掩饰这

种偏爱

。 爱次女路易斯取了与母亲一样的名字,他是克罗岱尔夫人最宠爱的孩子。克洛代尔夫人没有在另外两个孩子面前掩

饰这种偏爱。

2.原生家庭

感情不外露,从来没有拥抱和亲吻。

艰苦、封闭、狭隘、严厉的环境,压抑的氛围。

克洛岱尔一家缺少的,是欢乐。 天生古板的父亲常常

一言不发,或为了让吵闹停止而突然暴怒。保罗把他描述成某个神经质的山里人、脾气暴躁、爱幻想、爱嘲讽苦涩感十足、不善交际。

母亲严厉、冷漠、忧伤,生

硬的举止。无疑,她自己从小就受厄运的打击。

(评:每个女人婚姻爱情的悲剧,都能在她的童年中找到影子。)

大家都很谦卑,源于辛苦,劳动和奉献后的谦卑;很节俭,从来不浪费钱,根本不会刻意显示慷慨。

二.老师-阿尔弗雷德·布歇 (Alfred Boucher)

父亲四处调任搬迁,于1879年至瓦西希-苏-布莱兹。

保罗·杜波瓦-几次艺术沙龙奖项的获得者,后成为国家美术学院教授,也出生此,并长期在此工作。他的同乡-阿尔弗雷德·布歇,一位很有才华的青年人像雕塑家给卡米耶上了最早的入门课。13岁时,她便掌握了自己毕生为之努力的那门艺术的基本技巧。

三.天赋

赋

任搬

《克洛岱尔情结》读后感(三):时间让一切各归其位

“时间会让一切各归其位。”

这是一位支持者对他的偶像所说的话。当这句类似肯定、激励的话送达那位偶像时,后者已是个严重的精神病患者,并且住在精神病院长达十九年。

摆在我案头的这部《克洛岱尔情结》便是介绍这位偶像:雕塑家卡米耶•克洛岱尔,以及她的弟弟,剧作家、诗人保罗•克洛岱尔的生平。

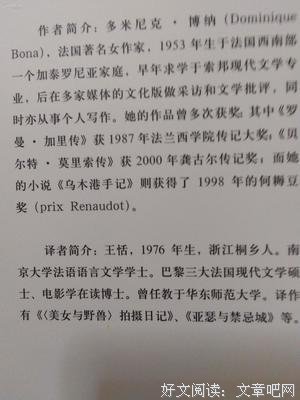

书的作者是一位法国女作家,多米尼克•博纳,出生于1953年。她早年求学于索邦现代文学专业,后在多家媒体的文化版做采访和文学批评,同时亦从事个人写作。她的作品曾多次获奖:其中《罗曼•加里传》获1987年法兰西学院传记大奖;《贝尔特•莫里索传》获2000年龚古尔传记奖;而她的小说《乌木港手记》则获得了1998年的何耨豆奖(prix Renaudot)

毋庸置疑,卡米耶•克洛岱尔或者保罗•克洛岱尔为主角的传记早有问世。而艺术系学生和文学系学生的论文中,也免不了出现这两位法国艺术史中的伟人。他们的生平,抑或作品,曾被无数人研究。

然而,《克洛岱尔情结》的作者多米尼克•博纳却选择了一条无人探寻的蹊径:从没有人将卡米耶和保罗放在一起记录。

该书既然同时为姐弟两人立传,势必会在写作手法上有所创新。作者融入了蒙太奇和比较的手法,将两段传奇的人生平行展开,又互相比较。而作者最终向我们展现的,也是她在字里行间关注的,是姐弟二人间一段不寻常的倾慕之情。

以并联式出现的标题:“土地与风”构成了书的第一章节。把两种不同事物的摆在一起,既暗示人们对其做比较;又暗示着对比双方内在的联系:保罗无时无刻不在注意着姐姐的举动。

两位艺术大师的性格跃然纸上:卡米耶热爱泥土,保罗则更喜欢无影无踪的风。他们在艺术上的天才也几乎从童年时期就显露无遗。我读到这样一段文字:“迷恋土地的卡米耶,则总是没完没了地揉着她的粘土,努力把那些粘手指的棕土塑出各种形状来,她的指甲发黑,手指和衣裙也老是脏脏的(页11)。”“13岁,对保罗而言是创作的年纪。因为在1881年,他便写了生平第一个剧本,并在一年后,约1882年寄到了奥岱翁剧院,希望能被看中而排演。剧本将被压在无数的档案之中,像它的标题那样尘封数年,可正是这位‘睡美人’将秘密孕育一部伟大的作品——《沉睡者》(页30)。”

作者在“土地与风”的末尾处引用了两部关于保罗•克洛岱尔的传记的叙述。一位“固恋”姐姐的少年形象昭然若揭。

性格成熟期的卡米耶和保罗被冠以另外两个并列的名词:“城市与海洋”。卡米耶固守与城市中,并最终爱上了罗丹——雕塑史上里程碑式的人物。保罗则选择了自我流放——这种意识似乎早于自己的姐姐——他离开祖国,成为一名驻扎国外的领事。

作者挑选“城市与海洋”,不可谓不匠心独具:“城市”固执不易改变,仿佛“土地”;“海洋”包围着“城市”,动荡不定,仿佛“风”之于“土地”。

我们很难说卡米耶爱上罗丹,并成为他的伟大的情人和保罗有何关联(作者试图通过传记中保罗和罗丹的对比说明什么)。可但凡阅读了这本传记的人都会确信,保罗确实是因为卡米耶而爱上了一位有夫之妇。

我们从二人的作品中也能窥探到他们各自的精神状态。卡米耶的雕塑风格和罗丹如出一辙,她试图在自己的作品中表达罗丹。保罗则在他的作品中处处播撒姐姐的影子,仿佛后者是构成他每一部剧本的灵魂。

我们并不反对在作品中完全倾注自己情感的冲动,但一旦情感出现危机,他们的作品便会不可挽回的透露出绝望。

平行蒙太奇到了一处交汇的地方。卡米耶和保罗同时遇到了“暴风雨”。作者的笔触急转直下,似乎两位略显混乱,又迷茫却执着的生活顿时变得激荡不堪。作者此时不再使用两个并列的名词,因为他们的早于如出一辙,都是因为性格中、思想中成为对方的双子星导致的结果。

我开始怀疑章节“毁灭之魔”所指的不单单是卡米耶。虽然这一节的绝大多数部分都在描述一位变得苍老、臃肿的姐姐的形象。然而,这一节的最后,作者连用两个问号:疯狂?悔恨?

这里可以看作这部传记的转折点,也是两位艺术家创作的转折点。我们不禁发问:保罗指得是卡米耶的疯狂、悔恨?还是他自己的?抑或着,他们针对彼此的?

卡米耶进入了疯人院,保罗將自己锁入“城堡”(虽然他没有停止流浪)。这也是下一章节的标题,我们看到作者再次运用两个独立的名词:“疯人院与城堡”。

假如您捧起这本书,真该读读位于最后章节“最后的审判”这一页背面(理论上的296页)的那句话“我,我得到了一个结果。她,她却什么都没有。——保罗•克洛岱尔”

“时间会让一切各归其位。”位于同一页。卡米耶最终获得了法国,乃至世界的认可,那时去她逝世已有60年之久。她不再以罗丹情人的身份出现,人们也开始关注她的作品中属于她个人的“部分”,以及她最初对她弟弟的关注。保罗更为幸运,他在生前就获得法兰西院士的称号。人们也习惯了他的作品中反复出现的卡米耶的形象。

艺术欣赏者们打通了位于“疯人院”和“城堡”之间的围墙,也许只有他们自己还固守在其中:卡米耶被纳入了“地狱之门”,她的弟弟却被挡在门外。保罗的晚年留恋着姐姐的头像,后者留给他的仅此而已。

您或许不甚了解这两位法国艺术家,但请您耐心的读完此书。有机会的话,您可以去罗丹纪念馆看看卡米耶的作品;抑或是在法国国家歌剧院看一场保罗的话剧。

《克洛岱尔情结》读后感(四):《克洛代尔情结》:世间曾有卡米耶

看过《罗丹的情人》,人有一种狂躁的感觉,那大概是伊莎贝尔•阿佳妮所赋予卡米耶•克洛代尔的,一种癫狂。我觉得演卡米耶的理想人选是另一位法国的国宝级女演员,苏菲•玛索,性格中有男人般的坚毅,以及艺术家的孩子气。而伊莎贝尔我总觉得她是纯然女性的。

当然,是阿佳妮拯救了卡米耶,用她的表演震撼了我们的心灵,将卡米耶从历史的故纸堆中翻检出来,而熠熠生辉。

时势造英雄。又有多少天才在身后才被人们知晓,生前,如萧红临终所言,“平生尽遭白眼,不甘!不甘!”

“一个像您这样的天才是很罕见的。”罗丹在写给卡米耶的信里这样写道。

而世人只知罗丹,不知卡米耶好多年。事实上,卡米耶的地位早就由一位大师首肯。在罗丹死后,他的好友说,终于可以公开了,卡米耶是罗丹最爱的女人。

罗丹像其他艺术家一样,身边从来不缺少女人。而卡米耶却是最决绝的一个。狂热地在艺术也在爱情中燃烧的性格,使她被毁了,是被罗丹毁了。

起码她这样认为,在离开罗丹,对艺术陷于迷狂,因为过于认真而做着入不敷出的艺术品,却得不到世人和家人的理解,心灵的墙终于崩塌,她疯了。

“他本想留住她们两个人,可卡米耶不想,她年轻而骄傲。她没有理解。于是,她走了。”罗丹的朋友这样说。另一个是罗斯,罗丹从年轻时就相识的、此时已是一个老女人,罗丹是她全部的依靠。

而卡米耶,风华正茂,才华横溢,她弟弟保罗说她有着法兰西最美的蓝眼睛。罗丹没有离开罗斯,他选择了弱者,更需要他的,柔顺的罗斯。

卡米耶做着男人才做的工作,跟泥土打交道,那时尚很少有女性会从事这种繁重而粗野的艺术,而卡米耶从小就对此痴迷。她的性格也像男人一样,咄咄逼人而果断坚毅。

克洛代尔的家族都有着强烈的性格,无论父母,还是卡米耶和她最爱的弟弟保罗。那个家庭通常是沉默的,一旦争吵则是爆发式的,绝不温馨。弟弟保罗是卡米耶一直来的精神伴侣。

当卡米耶18岁认识罗丹,而离开弟弟,也不再跟他分享心灵上的秘密的时候,保罗苦闷许久,后来他在一次教堂的活动中,突然感觉了圣灵的降临,而成了一个虔诚的教徒。

从此,保罗选择了信仰和诗歌,而卡米耶是雕塑和爱。当32岁还是处男的保罗在陷于一个已婚妇人的情网又被她甩掉之后,他经历了脱胎换骨的痛苦,而从此背离了爱情,选择了一个年轻的女教徒做妻子,从此远离疯狂,也远离了爱情,只把自己的激情在他的文学作品里倾吐。

卡米耶和保罗从此走了不同的路。前者在40岁的时候,宠爱她的父亲去世,一直接济她的当家人不在了,母亲做主把她送进疯人院,弟弟执行了这件事,80岁,她在疯人院平静去世,再没碰过泥土。弟弟后来平步青云,外交官事业很成功,并成为法兰西院士,拥有了无上的荣誉。

毕竟是一个女人。卡米耶的悲剧是逃脱不了的女性的命运。所以几乎同样有天才的两个人,人生却大相径庭。

保罗一直是姐姐艺术上的知音和忠实的观众。他写道:1905年,一件卡米耶•克洛代尔的作品放在房间中央,仅其存在的形式,就像中国人收藏的石头一样,能体现一种内在的思想,一种能响应任何梦境的主题。整个建筑都被她的魔法穿透了。

这本书里有一张照片,是老年的保罗手环着卡米耶的头像,头像是罗丹为卡米耶所做的众多的头像中的一个。保罗的表情是凝重的。那时卡米耶已经去世。其实在卡米耶身处疯人院的40年里,保罗看她的机会是屈指可数的。而每一次他看到的姐姐,都不复从前的美丽,人越来越臃肿,显得愚蠢。也许在记忆里他才可以好好品咂。

保罗写道:我的姐姐,那是一个充满激情的灵魂在表达。而后来,那个曾经激情的灵魂在疯人院里已经没有了光彩。

保罗是个外交官,曾经在中国好多年。看到他写过《认识东方》,我恍然大悟,竟完全没有把这本书和那位罗丹的情人联系在一起。那本书在我身边好久,是从弟弟那里拿来的,到底书非借不能读,所以很多年都没有去看,此时已不知所踪,也许回弟弟那里了。一直想看一个外国人是怎样看东方的,没想到的是这个人就是那个饱经磨难的雕塑家的弟弟。

保罗相比之下成功多了。将近一个世纪后,他的作品依然在遥远的东方流传。而卡米耶,其作品至今少人观瞻,还是因了一段与罗丹的故事,才会被商业化的社会拿来翻炒,成为一个奇情片的女主角,其中文译名罗丹的情人,更是卡米耶毕生反抗之而不愿见到的吧。

诗人里尔克年轻时去巴黎,拜访了自己仰慕的大师罗丹,谈着谈着,大师发现了自己的作品中需要改动的地方,就去工作了,许久许久,完全忘记了这位年轻人的存在。里尔克从中窥见了大师成功的奥秘。其实艺术才是他最爱的,为此他可以舍弃世间万物。而对一个女人的爱情尚不及此。

不管罗丹在与卡米耶分开后多少次的帮助她,卡米耶已经把罗丹当做假想敌,并把一批人网罗其中,名之为“罗丹帮”,罗丹帮就是要迫害她的代名词。

即使罗丹在自己的展馆中专门为卡米耶辟了一个展区,这是很罕见的,把她作为自己最重要的弟子加以推出,但卡米耶从来没有领情。

在我们看到的卡米耶成为了小老太太的照片里,并没有什么渴望和刚烈,反而平和的一塌糊涂,那就是再平常不过的一个小太太。仿佛同千百万人一样,在安稳中度过一生而无所求。我们知道不是那样的,她的生命的厚度远胜于常人,有如一般人的几生几世。那个小老太太是否原谅了罗丹呢?还不得而知。在疯人院里,她单独开火,只吃最简单的事物,依然害怕罗丹会来害她,下毒……而罗丹,却是到最后都一直在支持她,甚至做得比她的弟弟保罗还要多,曾经是他给她推荐顾客,给她订单,叫人偷偷地给她钱……

但是卡米耶只是用一生在嘲笑着罗丹,糟蹋着自己,独自完成那没有爱人的爱情旅程。罗丹仍关心她,是对一个天才,对一个弟子。而她,却用恨,在延续着那份不灭的激情。

她的悲剧自有后人来唏嘘。但是我们还是理解不了一个天才。以及那个合力将她绞杀的社会。她是一个女子,一个有着男人般强韧灵魂的女子,她的选择委实不多。

跟这样的天才在一起生活绝非易事,她的母亲理解不了她,她的暴戾,她的无休止的对艺术的付出而入不敷出,那对她的家人都是一个沉重的负担。保罗也保护不了她。

他在经历过一次脱胎换骨的感情而决定此生将感情的大门封闭,选择了一个小他十多岁的纯洁的教徒女孩结婚时,他跟人生达成了妥协,而卡米耶没有。

当那个小老太太以平和的笑容跟这个世界达成妥协时,曾经的卡米耶早已灰飞烟灭。