《石榴坡的复仇》经典影评集

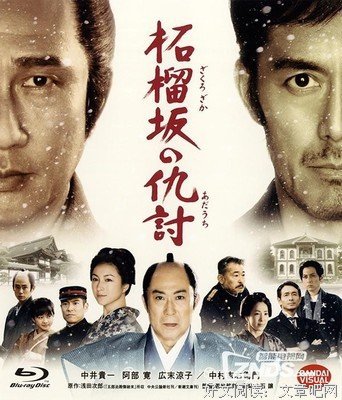

《石榴坡的复仇》是一部由若松节朗执导,中井贵一 / 阿部宽 / 广末凉子主演的一部剧情 / 古装类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《石榴坡的复仇》精选点评:

●为什么要拍得这么难看

●《放下》

●日本的主旋律啊

●这到底是一部关于忠诚与诺言的故事还是让人生活在悔恨与遗憾阴影中的宣言

●这部电影有意思的地方就是讲了废藩置县以后曾经的武士及武士的妻子如何面对时代变迁和自己的处境。可是越到后来进度越慢悠悠的,也没体现出多少武士面对时代改变的心境变化。不过正好今年在追的大河剧《花燃》就是幕末和明治维新时期相关的剧。看了这部电影也算是填补了一些大河剧里面没有拍到的视角~

●真没怎么把武士精神在新时代冲击下的那种纠结表现得怎么令人扼腕叹息。基本看的过程就在不停的想:这俩到底啥时候来一场武士对决啊?啊?

●卡司强大。配乐不错,广末凉子颜值崩的很厉害。当年谁又不是站在不同的视角,望着相同的方向?

●这叫一个慢呐

●看到分这么低我惊出一身冷汗,怀疑了一把自己的审美;回过神来还是给了5星。影片里每一个角色都打动着我。虽然猜到了结局,但还是被主角内心的起伏带动着。幕末的变革,小人物的坚持,坚贞的情感,朋友的关怀,真是佳作。

●节奏慢。 好歹知道了历史。

《石榴坡的复仇》影评(一):士为知己者死

士为知己者死。这个对于真正的男人来说是千古不变的箴言。

电影具有舒缓的情绪和节奏,但是故事讲得并不算精彩,在这部以武士为主角的古装电影中,对于真正武士道精神的怀念之情溢于言表。

中井贵一,是中国影迷非常熟悉的一位日本性格巨星,在日本素有“高仓健的接班人”之称。他毕业于成蹊大学经济学系,后来转行做了演员。在大学时代首次演出电影《连合舰队》 自1981年从影以来,他共参与拍摄了包括《缅甸的竖琴》、《四十七人之刺客》、《情书》等在内的35部电影和近60部电视剧其中《武田信玄》曾在央视播映,并灌录过10张个人演唱专辑。

《石榴坡的复仇》影评(二):看了《石榴坡的复仇》,想说点啥。

印象最深的是,有人在阳春白雪中看着石榴花。

“请您让我切腹吧”

“不准”

我从来没了解过江户时代,这是我第一次直面武士道的这种残忍,难以承受的的责任压过了对死亡的恐惧,愧疚与痛苦是日夜敲打在脊骨上的石子,这是只要活着就永不消失的惩罚,整整十三年。

在这个时代中,活着比死去难太多了。不管哪个流派或组织,他们仿佛都遵循着相同的武士道,进攻与防守皆一板一眼,杀人与救人也是照本宣科。

安静地,杀人也好,复仇也好,送死也好,他们的情感只体现在他们的刀上。他们也许死在别人的恩怨里、也许死在家族的纠葛中、也许死在对自我的谴责中、更多的死在寂静无声的雪地里。

而没死的,像志村金吾这样的人,没能进入明治元年,他们是江户时代的未亡人、时代里的流浪者,固守武士之道只能被近代所抛弃所否认,新的黎明并不属于他们。

“我们生是武士,死也是武士。”看完之后,我依旧不了解武士的精神世界,对死亡有觉悟太难了。

啊,宽叔和凉子真好看。

《石榴坡的复仇》影评(三):武士道是一颗即使被世俗粉刷依然力透底色的碧血丹心

看了两部关于武士的电影,

一部是美国人拍的《最后的武士》(侍),

另一部是日本人的《石榴坡的复仇》。

皆描写明治维新时期西方文明铁蹄践踏下,武士作为个人、家族、群体不惜以死捍卫的武士精魂是如何死而后生以至不朽不灭的。

同花、茶道一样,武士道也是一门感受生命的艺术,前者表达生之美,后者诠释死之美。

同样的题材,美国人拍得浓墨重彩,用场面铺就历史的铁轨,人物在命运的火车上赴死赴生,只待时间将答案揭晓。

而日本人则拍得朴实寡静。用大量的对白构筑宿命的桥梁,人物奔波对峙,只在一生一死间想象生命的另一种可能。

文化、艺术的创造在于天才的觉悟,而传承下来靠的是执念,是一颗即使被世俗粉刷依然力透底色的碧血丹心。

武士道,展开来就是“作为武士的道德规范”,现代人对政治理想、经济形势报以浓厚的兴趣,而谈起职业道德来,总是会陷入一种尴尬,好像大家在一起聊天时被不小心提及的一个默认回避的话题。身边的朋友们大多放弃了所学的专业转而投奔热门职业或者继承家业,有些则像武林高手一样在各行各业间蜻蜓点水,我觉得他们都应该参加奥运会去秀出那惊人的弹跳力。而那些始终从事本职的被视为“保守派”的人们也更多地表现出对自我职业的不满和低估,很少人能像尊敬领导那样尊敬自己的职业,更不必说去捍卫职业的尊严了。现代人缺乏辨别良莠的耐性,以至于动不动就把奇淫巧计上升为道,成功之道、创业之道、厨师道、护士道、理发师之道,真是百家争鸣,但这个道,已经和道德标准无关,和人生理想无关了。

喜欢电影中的一句台词:

即使外部的形态不断在改变,有些东西是永远也不能丢掉的,我们作为日本人的心不也是吗?

《石榴坡的复仇》影评(四):石榴坡的复仇:从抗争到和解

“樱田门外之变”是日本近代史上的一次重要事件,它开启了明治维新的大门,也成就了“忠臣藏”传统下最鲜活也是最后的武士传奇。1853年美国人佩里来航、黑船压境,主张开国的彦根藩主兼幕府大老井伊直弼与主张攘夷的水户藩主德川齐昭针锋相对,加之在十四代幕府将军继承人的问题上各执一词,占据上风的井伊便大肆杀伐以水户藩为主的攘夷派,酿成“安政大狱”,一时血光翻涌,人怨鼎沸。水户浪人出于私仇公愤发起暗杀义举,“十八烈士”樱田门前斩杀井伊。然而历史吊诡,此后日本的走向与井伊的设想别无二致,攘夷派敞开国门的姿态竟然比谁都踊跃。

因其富于戏剧性,此事件百余年来衍生出大量影视作品,且多从郡司次郎正的小说《日本侍》及舟桥圣一描写井伊直弼人生的《花之生涯》而来,第一部大河剧便是由后者改编而成。而前者的影响力则更大,仅以电影计,自上世纪30年代起便有五部之多,其中最著名的当属1965年大导演冈本喜八拍摄的《侍》。电影借用“樱田门外之变”的历史框架,描绘了虚构的浪人新纳鹤千代(三船敏郎饰)参与刺杀行动,最终手刃亲父井伊直弼的悲情故事。电影所关注的并非历史真相,而是在历史潮涌中一介浪人又或落魄武士的命运悲剧,虽然桥本忍改编下的弑父情节与东方传统略有违和。这也是昭和时代剧的精髓所在,在裹挟一切的历史中,书写明知失败却偏要与之抗争的人的尊严。

进入21世纪,时代剧的气象也随之更迭。以“樱田门外之变”为题材的两部电影,《樱田门外之变》(2010)与《石榴坡的复仇》(2014)则刚好印证了昭和至平成时代人们态度的转变。两部影片在几个方面都可互做参照。《樱田门外之变》将视角惯性地落在了行使刺杀的水户浪人一方;而《石榴坡的复仇》则别出心裁以井伊一方的彦根侍卫为主角。《樱田门外之变》描绘了十八浪人行刺成功后的凄惨命运,或受伤自刃,或穷途自首,或藏匿被俘,骨子里依然遵行着与命运死磕的昭和逻辑。所以当刺客头目关铁之介(大泽隆夫饰)最终被己藩部下缉拿归案时,命运的嘲弄与个体的仓皇感让观众也难免心生绝望。有意思的是,影片唯独没有描绘在真实历史中成功隐世、得以善终的两位浪人,只在最后的文字表述中一笔带过。

这其中的一人成为《石榴坡的复仇》中彦根藩下级武士志村金吾(中井贵一饰)苦苦搜寻的对象。影片中志村对井伊的仰慕并非因其雄才伟略,也非武士剧中常见的对于主人的愚忠,而是相处中井伊表现出的和善可亲。这一设定已然表明本片与同题材电影的不同。昭和时代的武士剧多所歌颂的忠义与暴烈在本片中弱化为背景,如志村父母的代子受死、“十八烈士”的相继处死皆点到即止,不像《樱田门外之变》在昭和老导演佐藤纯弥的掌控下,对每一位浪人的死都给予浓墨重彩的铺陈。相反,影片捕捉到了志村的困顿心境,求死不成、受命追杀刺客方可谢罪的他一方面恪尽职守,即便身处明治新时代依然是一身落伍的武士打扮,对自己的使命亦念兹在兹,甚至让人反感;而另一方面,他也渐渐体察到时代精神的变迁,曾经的武士道与武士刀已失去用场,武士的身份也已淹没在日本近代化的滚滚潮流中。

最重要的是,随时代席卷而来的对于人自身、以及人与人之间平等关系的尊重,慢慢化解了历史施加给个体的负重,也让人们对于命运的态度从抗争走向和解。这也是平成时代剧,尤其是新世纪以来时代剧的整体倾向,从山田洋次的“武士三部曲”到引起关注的《黑之雨》《武士的家计簿》等片莫不如此。影片的末尾,志村与苟活的刺客佐桥十兵卫(阿部宽饰)在石榴坡上拔剑相向,却最终选择恩怨化解、各赴归宿。一系列转场也完成了影片对昭和时代的致敬以及对平成时代的认同。在老派时代剧中,对命运的执拗往往表现出神秘主义的倾向,如《姿三四郎》中三四郎在露水初生、荷花绽放的池塘里猛然悟道,《利休》中千利休看到炉火中淬炼的茶碗由通红渐渐冷却至乌黑而心境明澈。在《石榴坡的复仇》中,导演若松节朗借用雪夜中绽放的山茶花(椿)这一时代剧中常见的象征物来致敬传统,而其中所蕴含的人在时代浪潮下卑微却理应活下去的信念,却是看似平庸的平成时代里最值得书写和称道的意向。

《石榴坡的复仇》影评(五):《柘榴坡的复仇》观后

偶然在字幕组的论坛里闲逛,眼睛扫到“中井贵一、阿部宽、广末凉子”三个名字,手指立即点开下载。《柘榴坡的复仇》,一部电影,絮絮叨叨看了两个小时,心满意足打上五星,还有满肚子的话憋着,只好来扯一扯。

一、樱田门外之变

故事的源起是德川幕府末期著名的事件——樱田门外之变。顾名思义,和玄武门之变一样,是一伙人突袭搞死了另一伙人,这两伙人都代表着各自的政治势力;不同的是,李世民是在玄武门内关门打狗,而日本的这次突袭发生在门外。

搞突袭的一伙共十八人,其中十七人是水户藩的脱藩武士,一人是萨摩藩的脱藩武士——脱藩之后就是浪人,不能再称武士了,只是他们脱藩纯粹为了在名义上避免牵连自己的主君,即水户藩主德川齐昭、萨摩藩主岛津齐彬——若用春秋笔法,连“脱藩”两字都可不加。

被搞死的是彦根藩主井伊直弼,时任幕府大老——这称呼最好理解了,幕府里除了世袭的将军,就是大老最大了。可是大老是个临时官职,仅在特殊时期设置,平时幕府的最高执政官叫老中。老中的执政模式很像唐朝的群相制,而大老就像秦汉的独相制。

其实上述三藩分别代表了德川幕府时期三种性质完全不同的藩。水户藩,看他藩主的姓氏就知道是亲藩,初代藩主是德川家康的小儿子,相当于大清朝世袭罔替的亲王,而比亲王更狠的是,当将军家断子绝孙的时候,它家的男丁有当将军的资格,所以这类藩一般实力雄厚,政治超然。萨摩藩属于外样大名,它的老祖宗当年是和德川家康平起平坐争天下的,只是时不我与、被迫称臣,幕府对它必须又拉又打,所以这类藩一般实力雄厚,政治边缘。彦根藩属于谱代大名,它的老祖宗当年是和德川家康一起打天下的“从龙功臣”,但天下打下来是姓德川的,所以这类藩一般政治强势,实力不足。只要亲藩和谱代联合,外样翻不了天;亲藩反正有资格,不用急着抢班夺权;谱代能执政,却做不了权臣——这三类藩可是德川家康扫清六合后为后世子孙万代设定的“一劳永逸”的制度,不可谓不高明。

可是樱田门外之变中出问题了,怎么宗藩和外样搞到一起去了?其实,彦根藩背后也是有货的——同为宗藩的纪州藩。这个隐形角色一出场,事变后的故事、一个老套而永恒的专制世袭的政治问题已经呼之欲出了:夺嫡。

十三代将军德川家定体弱无子,亲藩入继势成必然,争斗开始——说实话,亲藩也可怜,虽然有资格,可是入继这种事在此前两百多年只发生过一次——让将军这个拥有大奥的男人断子绝孙也不那么容易。同样有入继资格、又有候选人的水户藩、纪州藩就形成了两派。不巧,支持水户的前任首席老中阿部正弘病逝,将军任命支持纪州的井伊直弼为大老,并将政事全部委任给他。这也就意味着继承人已经确定。

倘若这些武士完全因为这一失败而怀恨在心,刺杀了井伊直弼,估计就不可能被当做为国家、为民族牺牲的志士受后人崇敬了。这次事变还有另外的原因。

黑船事件,美国人佩里开启了日本国门。传统日本的第一反应绝不是后来呼喊的“脱亚入欧”,而是和我大清朝如出一撤——攘夷。可一国一族总不缺乏眼界开阔之辈,当时的首席老中阿部正弘意识到打开国门势在必行,所以做出了如下的政治安排:支持水户藩入继将军家,以安抚攘夷派的领袖德川齐昭;让处在对外一线同时是天下第二强藩的萨摩藩主岛津齐彬参与政事,以期团结内部,一致对外。可惜阿部正弘的死让这一较为全面、稳妥的安排失去了中心。

接任的大老井伊直弼同样是开国派,但他的处理方式和前任完全不同。当时广大的中下层武士对幕府的开国政策大失所望,转把“攘夷”的理想寄托在天皇身上,希望这个万世一系的神明能保护日本免受夷人侵扰,于是“攘夷” 就和“尊王”黏上了。井伊直弼在未经天皇允许的情况下代表幕府与美国签订通商条约,尊王攘夷派顿时炸了锅。应付反对派的上蹿下跳,井伊直弼该杀杀,该关关,该流放流放,该软禁软禁,尊王攘夷派一时风雨飘零,史称“安政大狱”。

本来以为开国的幕府是软骨头的尊王攘夷派一下子被井伊直弼的铁腕打懵了,等回过神来,发现正常的政治手段已经无法满足他们的诉请,只好策划采取了刺杀,去消灭那个敌对者的肉体。

幕府失去了井伊直弼这最后一根支柱,后事再无可为。不数年,大政奉还,明治维新开始。后人评价樱田门外之变是明治维新的发端,十八死士也就成了爱国志士的楷模。可是我们考量一下当年樱田门外冲突双方的政治主张,竟然发现是那个被砍掉脑袋的井伊直弼在代表时代的发展方向啊!尊王攘夷派把井伊撸掉,把幕府撸掉,然后继续井伊和幕府开国的政策,这或许可以作为“明治维新”的另一个释义。

这样一想,那帮“反动”十八人还凭什么享受历史勋章?这里面有深厚的武士道精神内涵作解释,那不是我要扯、能扯的,前人专著颇多。不过有一点,明治时代直至二战前,日本刺杀政要事件层出不穷,那些血和樱田门外的血是和在一起的。

二、历史漩涡中的个人

“他們曾經意氣風發、年華正茂;

有的人被國家感動、被理想激勵,

有的人被貧窮所迫、被境遇所壓,

他們被帶往戰場,凍餒於荒野,曝屍於溝壑。

時代的鐵輪,輾過他們的身軀。

那烽火倖存的,一生動盪,萬里飄零。”

这是龙应台先生在《大江大海一九四九》中写的第一段话,也是我越来越中意的读史的方式——对个人温情的体谅。幕府末期,那样一个时代巨变的历史漩涡,每个人都自主或不自主地卷入其中。你短短的一瞥,就是他们喜怒哀乐、生老病死的全部一生,他们也曾活在你正在活着的这个世上,或苟且、或高尚、或虚无、或充实,或许和你有一样的兴趣爱好,或许和你有一样的志向理想,可惜他们生已终局,骨已成灰,唯余那些谈论着他们又和他们无关的孤独记载。

那十八位死士,一人在刺杀过程中被杀死,四人在刺杀成功后切腹,八人自首,五人逃亡。在此之前,他们或仕途通畅、或娇妻美妾、或大志不展、或潦倒颠沛,樱田门外那一刻时钟的流动,让他们的每个人的人生轨迹从此天旋地转,无可挽回,电影《樱田门外之变》就是从他们的角度叙事。

可是,《柘榴坡的复仇》却是从扯到现在完全我没提起的那个角度叙事——井伊直弼的侍卫。

志村金吾——看名字就是侍卫命,在新婚后一个月被委任为大老井伊直弼的侍卫头领,可谓春风得意。不数月,樱田门外之变发生,他为夺回被抢走的德川家康赐给井伊家的长枪而脱离现场,等到返回,井伊直弼已经身亡。事后,志村的父母代子受过,双双自戕,他自己被革职、不许切腹,而且必须取逃亡五人之一的首级才能洗脱罪名。之后十三年,不管幕府倒台、明治维新,他一直在搜索逃亡五人的线索,得到却是一个接一个逃亡者死亡的消息。终于,种种机缘,他找到了仅存的那个逃亡者,而后者正是当年抢走长枪,引他离开的那个人……

十三年间,由于废藩置县,武士成为历史。可志村一直留着月代头,腰插长短刀,从内而外保持着武士的形神。有人批评他,认为如果人们都这样纠缠陈年往事,日本就永远不会走向文明。志村回答,纵然外在改变,但内心依然有不舍之物,这不也是文明吗?这“不舍之物”,当然就是武士道的精神。为了强调这一点,电影插了一段花。恶霸在街上对平民打骂逼债,志村不忿,挺身而出。恶霸嘲弄他是个落伍的傻瓜,单枪匹马还逞威风。话音未落,旁观的人群中走出一个个曾经的武士,现在的船工、农夫、警察……虽然略浮夸,但寓意明显。这不禁让我想起墨家,那个由士而侠,处江湖之远却能锄强扶弱、匡扶正义的群体。

电影中,一对帮助志村寻找逃亡者的夫妇有一段对话:

丈夫说,志村这十三年都是在屈辱中苟活。

妻子说,承受痛苦的并不只是他一人。如果大仇得报,志村会如何?

丈夫答,当然是切腹。

妻子问,那志村夫人呢?

丈夫答,大概会随他而去吧。

的确,志村的十三年,也是志村夫人阿节的十三年。事变后,志村要求出妻,阿节不同意。这十三年中,阿节靠酒店打工、缝制衣裳支撑着整个家庭的用度。

志村和阿节都秉持着将那个时代的道德规范内化后的信念而处世行事,所以虽然志村和阿节都承受着不同的痛苦,但旁人会由衷地羡慕他们活得真幸福,而他们也会因把酒店老板赠送的一条鱼分而食之而粲然一笑。

武士道的精神是纲,可又该如何践行呢?如果电影结局真的志村大仇得报、切腹自杀,阿节随夫而去,不仅会让观众碍难接受,也把武士道固化了。事变当日,井伊直弼临出门前对志村说,在命定的结局到来前,我决意不遗余力而活。上文提到的那个丈夫也拿大雪严寒中的一朵小花作比,告诉志村,要拼尽全力活下去。

活确是比死难多了,当年事变之后,志村如果切腹,即不悖武士道的精神,也不用忍受十三年的煎熬。可是他活下来了,既然活着,就要认真活。志村最后还是超越了自我,他没有把复仇作为活着的目标,像《忠臣藏》中被立为武士标杆的赤穗四十七浪人一样,复仇后向政府自首,既全私节,又全公义。他把活着作为活着的目标,打开心结,珍爱身边人。他的主君,真实的井伊直弼,一位茶道高人,生前一再引用“一期一会”,或许志村最后也悟到了。

三、演员•演技

我看过的影视中,演过井伊直弼的有三位演员:中村眉雀、伊武雅刀,还有本片中的中村吉右卫门。除了伊武雅刀,另两位都是歌舞伎演员出身,一招一式,一言一笑,清清楚楚,干脆利落,却又风度万千,这是我对井伊直弼抱有好感的重要原因之一。伊武雅刀虽没演过歌舞伎,却擅长深沉阴狠的角色,也是时代剧的常客。

本片男女主角分别由中井贵一和广末凉子饰演,逃亡者由阿部宽饰演。广末凉子全片的台词并不多,内心汹涌全得通过面部表情,结果游刃有余。中井和阿部这两位日本顶级男演员同台演出对我却是盛宴,我忍不住做点无用功,把志村遇到逃亡者后的对话转录于下,同时感谢字幕组的文字功底:

(作为人力车夫的逃亡者看到政府公布的禁止复仇令,心中悲苦万分。这时,志村走到他面前。)

逃亡者(收起报纸藏入怀内):您要去哪里?

志村:倒没有什么要去的地方。

逃亡者(掀起人力车的顶蓬,拿出毛毯,掸落车上的雪花):那就是要赏雪咯。您这样腰插两把刀的武士,倒真是好性情啊。

志村(向旁走了两步):要论雪景,还数樱田门吧。

(逃亡者手中动作停住,沉默。)

逃亡者:天公不作美,恐怕上不了樱田堀的坡呢。请原谅。

志村(看着逃亡者,点点头):这样啊。其实樱田门的雪景,我这辈子不想再看第二次了。

(逃亡者低着头,看不到脸,喉头蠕动了一下。)

志村:能请你把头抬起来吗?

(逃亡者抬头,志村确认了是他找了十三年的那张脸,无语。)

逃亡者(重新低下头):请上车。让小人陪您赏雪。

志村(收起伞,解下长刀,一低头):失礼了,请原谅。

(逃亡者放好伞,帮志村盖好毛毯,拉过顶蓬,拉顶蓬时看清了志村的侧脸,认出了他是十三年前从自己手里夺回长枪的人,愣了一下。志村目不斜视。)

逃亡者(走到车前,犹豫了一下):恕小人多问一句,客人今年贵庚?

志村:四十五。你问这个为何?

逃亡者:并无他意。

志村:你呢?今年几岁?

逃亡者:嘿。您坐稳,出发了。

(人力车进入街道,镜头在志村脸部特写和逃亡者背影之间切换。)

志村:你家中有妻儿吗?

逃亡者:客人见笑了,小人光棍一个。

志村:父母呢?

逃亡者:因小人不孝,连累父母受株连。

志村:连累了父母吗?

逃亡者:是。年轻时不孝,惹出大祸,令父母无颜以存,双双离世。

志村:(语气缓和)其实我也做了不孝之事,连累父母殒命,至今已经十三年了。虽然膝下无子,至今却仍要妻子辛劳持家。

逃亡者:活到这个年纪,我才觉得孤家寡人也好。无论出了什么事,也没人会为我伤心。

志村:能请教你的名字吗?

逃亡者:小人名叫直吉。

志村:不,我想问的是你做车夫前的名字。

逃亡者:曾经叫佐桥十兵卫,十是八九十的十。

志村:和直吉这个名字一点也不像呢。(语气严厉)是为了掩人耳目吗?

逃亡者:并非如此。武士,您愿意听听小人的故事吗?

志村:你说吧。

逃亡者:直吉之名,取自因我年少莽撞而命丧我手之人名讳中的一字。

志村:(喃喃自语)直……吉,(手摸向怀内井伊直弼亲笔写给他的和歌)为什么?

逃亡者:事后想起来,那人所言才是正确的。

志村:(语气转急)那么这样说来,杀那个人是错误的了?

逃亡者:不,那并非错误。只是他当年所言都是正确的,他当年的主张现在都逐一实现,所以我便借他名讳中的一字,至少也算是为了铭记他的慧眼英识。即使我苟且偷生到新时代,只要一息尚存,也许还能为这个国家尽一份力。所以如今,我这样日复一日地活着。

(开始上坡,车速变慢,两旁渐无行人。车停下休息。)

志村:这条坡是?

逃亡者:此坡名叫柘榴坡,往前是久米留藩有马大人的府邸,再往前是丰前中津藩奥平大人的府邸。

志村:是吗,你对此知之甚详啊。

逃亡者:这一带是本应自绝于世的小人,苟且偷生之处。

(志村欲言又止,沉默。)

逃亡者:小人继续走了。

(到了坡上一处空地。)

志村:就到这里,停车吧。

……