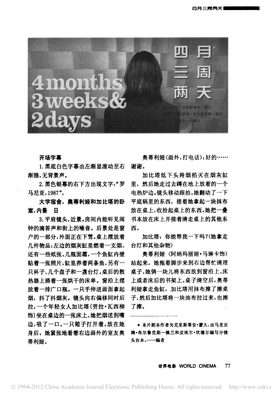

《四月三周两天》好看吗?经典观后感锦集

《四月三周两天》是一部由克里斯蒂安·蒙吉执导,安娜玛丽亚·玛琳卡 / 劳拉·瓦西里 / 弗拉德·伊凡诺夫主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《四月三周两天》观后感(一):抓人的写实主义

抓人的写实主义,超爱一开始手持摄像机拍摄(不懂专业术语)的那种晃动感,特别是从宿舍出来,跟拍后停在走廊,让人物自己远去(还是娘的没专业话);还有一段,女主和男友在房里的吵架,电梯口的那段,太她娘的写实了,超有感。

《四月三周两天》观后感(二):四月三周两天

故事的叙述非常流畅,虽然手提摄像和没有配乐让观影有些小枯燥,但是对现实的阴暗表现的尤为出色。无论是在男友家庭餐桌,闺蜜堕胎现场还是弃婴整个过程,关于爱情、道德和生命的拷问还是深深打动人心的,不过结尾还可以更有力度一些。

《四月三周两天》观后感(三):她把情绪带到一个家庭party的场合很不好

知识分子家庭通常都很敏感,她这不是诚心给老婆婆上眼药吗?

是你自愿帮助室友堕胎,是你自愿被那畜生上,怎么反过来把一肚子怨气撒男友身上了,男人不是GOD,他没那么大本领猜出来你是为何生气,这些表现都是很不合时宜的。。

《四月三周两天》观后感(四):利凡诺?

很久之前看了半截,这次耐着性子看完了,像侯麦的东西,不停的讲啊讲啊讲,字幕闪得快,看着有点吃劲

看到那么个小东西的时候,心里抽了一下,我的宝宝也没了,想当年实习的时候,我暗暗发誓,绝对不会让自己做任何宫腔内操作,可是又怎么料得到他(她?)几十天就拒绝长大了呢,为什么不愿意到我这里来,为什么

《四月三周两天》观后感(五):爱比死更冷

各种长镜头在这部时代感极强的电影里给观众呈现的视角就是…冷漠。然后随之而来一触即发的压抑在长达七分钟的家宴戏里彻底爆发…看完以后作为大闷片来说这部关于堕胎的罗马尼亚电影讲述的过于残酷,反映真实的历史,在任何一个荒诞又愚蠢的时代里人性的光辉总是需要被闪耀一下才好…这是一部看完会让人内心震荡很久很久的片子…

《四月三周两天》观后感(六):我并不认为这部电影有多好。

为什么我不会为那个女孩担心呢?不管她发生什么都带不起我一丝的怜悯。我也不觉得那个男医生有多可恶,他冒着牢狱之灾只为那一点点感官刺激,这真是可悲。

这也许就是导演想要告诉我们的,是社会压抑了那些男女,不管是哪个年代,女人都是弱者。

《四月三周两天》观后感(七):难过死了看得

导演走的是Dardenne兄弟的纪录片路线,which is获奖专业路线,但是真的是好戏不断,因此不会睡着和走神。影片对人情世故的表现,是通过老奸巨猾堕胎医生和无知女生的对峙,女主角对怀孕女同学的情谊,女主角和男友及其家人的关系,来一一展现的。整个观影过程是又压抑又唏嘘的。友情提醒:你将目睹4月3周2天的胎儿尸体,请小心。

《四月三周两天》观后感(八):墮胎

看這部電影的時候,和男朋友莫名起了矛盾。這個時候就會覺得,懷孕的焦慮和本能的衝動都不是上帝給予人類的懲罰,兩者兼而有之又誓死對立才是。

好電影就是想讓人一遍一遍地去看,匠心總是掩藏在無比豐富的細節之中。Gabita墮胎的時候身邊還放著複習筆記,兩件事情一起侵蝕著她的意志力,也強調著她還是個稚嫩的學生。這種焦慮的感覺實在太熟悉了。

《四月三周两天》观后感(九):克制的镜头下暗流涌动

纯粹克制的镜头语言具有丰富的内涵和强大的表现力,不管是多次使用的对称构图,还是跟进人物走动,大量的手持固定长镜,都恰到好处的为情节服务,感觉和去年多得戛纳最佳导演的片子《毕业会考》好像,发现导演真的是同一人,很学院派,静水流深的两部片子,分别通过两个不同的时期背景下的主人公碰到的“烦心事”揭示了主人公的困顿,苦闷和迷惑。

《四月三周两天》观后感(十):四月三周两天y

我再问你一遍,想清楚再回答:到底几个月了?

为帮猪一样的室友打胎,她做出了肉体精神双重牺牲,那是齐奥塞斯库的罗马尼亚仍有明确法律禁止堕胎的年代,短短一天的故事看得人紧张揪心,如惊悚片般的让人无法停下。全程以女主的视角,冷静克制写实,尤其是饭桌上置身事外的超长镜头,让人跟着女主一起忍受和奔溃,蒙吉真是太精准了。