我们在同性恋问题上的文化优势

我国在近现代的落伍令国人痛心疾首,以致有些人认为我们在一切方面都“不如人”。其实,古老的中国文化有许多宝贵遗产,比如在对待同性恋的观念上,中国古代性文化与西方文化相比,就具有文化的优势。

不少其他文化包括西方国家历史上都出现过严厉迫害同性恋者的情况,最极端的现象甚至有死刑。与西方社会相比,中国的社会环境、文化传统在同性恋问题上有自己的优势:在我国的几千年历史中,从来没有残酷迫害同性恋的记录;从未有人因同性恋活动被判死刑 (“文化革命”时期有个别例外,应按非常时期的特例看待,不具典型性);公众舆论对同性恋一向比较温和。

在我国四千年的历史中,正史和野史中都有关于同性恋现象的大量记载,更有脍炙人口的“余桃”(春秋)、“断袖”(汉代)、龙阳君(战国)、安陵君(战国)等历史人物和故事的记载。史载龙阳君为魏王“拂枕席”;弥子瑕与卫灵公“分桃而食”;汉哀帝与董贤共寝,董贤压住了皇帝的袖子,皇帝不忍惊醒他,“断袖而起”。后代于是以“龙阳”“余桃”“断袖”等语汇暗指同性恋现象。潘光旦先生遍查史书,考出“前汉一代几乎每个皇帝都有个把同性恋对象”这一史实。汉文帝宠幸邓通,赐给他开采铜山自铸钱币的权力,邓通因此富比王侯,成为中国历史上因“色”获益最多的男人。明清两代法律皆禁止官吏嫖妓狎娼,于是他们转向男童,寻找“替代性出路”。

中国历史上不少小说中都有对同性恋现象的描写,如《红楼梦》《金瓶梅》等,更有《品花宝鉴》一书,完全是以描写梨园界的同性恋为主题的。近代我国称同性恋风气为“男风”,又称“南风”,因为这一风气“闽广两越尤甚”。男同性恋者互称契哥契弟;女同性恋者则结拜金兰。高罗佩也注意到清代对同性恋宽容、对异性恋反而严厉的态度:“当时的社会规矩对这些关系的公开表现 (男人手拉手在街上走,戏剧表演中出现娈童等) 相当宽容,反而把异性恋严格限定在私人生活的范围内。”他的观察是引人注意的。

在我看来,造成目前中国社会对同性恋态度的历史和文化的原因大致有以下几种:第一,中国人大多没有宗教信仰,往往凭世俗的平常心和直觉来评价人与事,人们认为,同性恋既然不会伤害他人,就与他人无关,因此不会对同性恋有太严酷的看法;第二,中国文化强调生育价值,由于同性恋活动不会导致生育,所以容易被人忽视,不以为是什么严重的罪行;第三,这种态度也许同中国人的民族性格有关:中国文化源远流长,根深蒂固,因此中国人对自己的文化从来很有信心,从不担心被异己的文化或亚文化所同化。人们对于与自己不同的文化往往采取不屑一顾的态度,而不至于残酷迫害它。不可否认,我们的社会还是一个盛行异性恋霸权的社会,同性恋亚文化作为一种小众文化,还是受到主流文化的压制的。我只是说,中国文化与西方文化相比,在对待同性恋这样的问题上,还是有着历史和文化的优势的。

如果我们能够对这些历史遗产和文化传统善加利用,不仅可以改善中国的人权形象,而且可以为世界其他国家和人民做出妥善处理亚文化与主流文化关系的榜样,使我们中国在这个问题上捷足先登,而不必在所有的事情上都跟在先进国家的后面,像个小学生。在这个方面,我们的确可以做别人的老师和先进,为什么不做呢?福柯早就把中国的性文化与古希腊、古埃及、古日本相提并论,认为我们有西方所没有的长处,我们为什么不当仁不让,对此善加利用呢?

也许你还想看:

静悄悄的性革命

中国应当鼓励生育了吗?

如何正确看待同性恋

为什么不应选择自杀?

我的女性观

大家为什么对“处女率”如此津津乐道

是否应当保持童贞?

性不再是奢侈品

“万恶淫为首”与性权利

性的七种意义

性学三人

爱为什么最养生

我给《风筝》打60分

躲进象牙塔

最重要的是选择

何谓参透

生命的享用

远离虚荣,过本真的生活

人生三境界

简论羡慕嫉妒恨

人至无求品自高

虽万千人吾往矣

谁可以成为精神立法者

我为什么不害怕?

他是我的良心,我是他的良心

刻意选择孤独

孤独的精神生活是有灵魂的人的不二之选

独自一人面壁修行

生命是用来打发的吗?

这才是真正的生活

既然活着,就宁愿活得神采飞扬

欲望不除,人无宁日

信仰的功能及其替代品

如果一天没有在心中感受到爱和美,这一天就是虚度

独处使你的生活值得一过

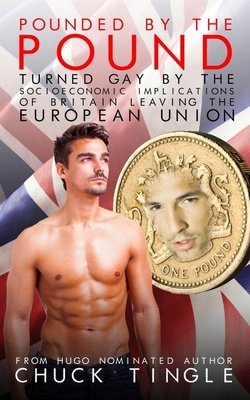

插图设计:胡晓江