武乡,浓浓的“八路”情

八路,是中国近代史上最热的品牌概念。幸福中的中华民族,中国新生代最不应该忘记的是“八路”。在热文艺的抗日神剧中,日本鬼子谈虎色变,最火的台词也是“八路”。八路,是近世纪的神话,是值得中国人民永远纪念的祖宗。

山西省武乡县,是八路的故乡。武乡县有一形容很贴切,说武乡一县有1800多平方公里,基本是没有围墙的八路军文化纪念园。

八路,不用解释,是八路军的简称。

80年前,八路军总部从红色心脏延安迁到抗战一线,先后五次在武乡王家峪,砖壁驻扎,足迹踏遍涅河、漳河两岸,使武乡县与八路军结下了不朽的情缘。也使武乡县成为中国人民解放事业最重要的根据地。21世纪了,已经屹立在世界民族之林的中华民族和人民,饮水思源,追思前辈,兴起了红色旅游的热潮。大家屈指就能掰来的,井冈山,延安,西柏坡,武乡,沂蒙山…

武乡离省城百公里,一个半小时即到。太长高速有一段狭谷高桥,一眺多半武乡城在眼廓。一座高厦填满山谷的现代小城,绿荫泛翠。中间有涅河东西穿过,也似多城一样的美化模式,围水修建的滨河公园。

武乡变的不认识了。

武乡属于长治市管辖,在上党地区的最北端。看它的地图最特色,东西一条弯曲的腰带似的窄长形,南北最短处才10公里,东西150公里。民国年间东边是武乡县,西面是武西县。春秋战国至两汉,这里叫涅县,因有涅水河横穿流域内。又叫过铜鍉县。隋朝时才叫武乡。武山乡水,地域管到榆社,沁县一带。早年的武乡县城在榆社县社城镇。后来才分县而治的。分县也造成历史人物的寻根纠葛。在榆社人的口碑中,当地的英雄大V当数后赵时期的石勒。石勒从羯族奴隶到将军又到帝王,传奇故事不少。可是这次到武乡王家峪途中,经过故城村,村口显赫的立着“石勒故乡”的铸碑。英雄踩热土,都想沾点儿仙气。由它争议着好,硬去考证反而很笨拙。

几十年的武乡当然很穷,山老区是特有的概念。交通不便的山地,又是翻身闹革命的根据地。建国之后,国家也穷,帮助山老区的力量有限。上世纪1990年,开放的风刮过来,外面的世界乡镇企业,个体户蜂起云涌了,炼钢铁煤焦厂浓烟滚滚。那阵子第一次来武乡。这里还处在沉睡中初醒状态。小城的县宾馆却很精致,因为经常有大人物过来故地探望的了。县城很小很寒酸。去了县公安局的破院子里,局长的办公桌大概是古董级,黑色的漆皮掉的差不多了。塌陷的沙发弹簧顶的屁股疼。可当时的公安郝局长,是本省县局长中唯一的本科老学究。他说话风趣幽默。满口武乡土话,柔软亲和。知道我们是宣传干部采访,郝解释了一个“听”字,说宣传很重要,得佬加工了,从口里说出来,“斤”,一下子就增加了份量。这就是宣传推广的重要。一句话,一辈子。当时就想,武乡出高人哇。难怪生长出一大批省长部长县长。

后发展也有好处。武乡能见到蓝天白云。20年前,城西的八路军太行纪念馆才建成,两厢的副馆还没启用。在湛蓝的天空背景下,我和摄影记者杨扬把武乡公安局的干警集中起来,穿着九三式橄榄绿警服,在纪念馆前照了合影。图片做了《警察之友》杂志的封面。

这次到武乡,又一次看过八路军太行纪念馆。县城的变化实在太大,东西贯通的迎宾路、太行路为主线,几万人居住的小城干净整洁,纵横出许多的红绿灯路口。拔地而起的高层大楼,流淌而过的涅水,街头小憩的绿园,美丽的山城很迷人。

武乡一县都浸染在“八路”文化的氛围中。太行纪念馆周围,已扩建的不认识了。文化广场,纪念园,大型实景剧表演场等。现代科技的声光电,包装还原逝去的情景,确实有看头。

武乡县为中国人民的解放事业做出了巨大贡献,牺牲也是惨重的。记着几个数据看,1940年,武乡县有14万人口,参军的有近1.5万人,各村社的妇女给八路军手工做鞋近50万双。在抗战中死伤的数万人。这不是现代人简单认识的好玩的红色旅游景点。武乡是一部沉甸甸的史书。老一辈革命者的艰辛,老百姓在贫穷中的挣扎,希求改变的坚强。重走一回武乡,会想的很多。

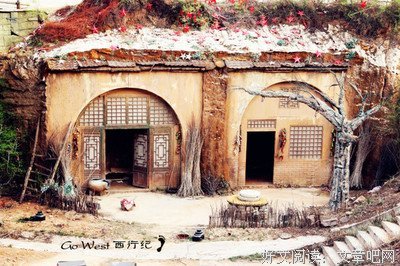

谁曾想在这处偏僻的小屋,安放着中华民族抗击日寇的心脏,带领四亿同胞艰苦卓绝走向胜利。小米加步枪,打败了武装到牙齿的小日本子。王家峪成了红色文化的显赫符号。

触景不生情不可以。今天中国人民过上了悠哉悠哉的好日子,这是革命先辈们的伟大功德。遗忘了这段历史,那是不肖子孙。这里瞻仰一回,可以感染这些先辈的精神和意志,更加珍惜脚底的生活。

自然也会心生感恩。向武乡这块英雄的土地,以及生活在这块土地上的武乡人,致敬是必须的。

武乡人聪慧机智,一样的上党风格。可在长治市一带的品牌度靠后。襄垣鬼子,壶关疙瘩,长治瓜皮,沁县圪针…,呵呵,这类的黑色幽默中找不到武乡的别名。闭塞落后了千年的武乡,埋伏着大山里人的淳朴善良。

今天的武乡人活的很自信。新生代大批的走出来,留守生活的很滋润。经过许多的村庄,房子都建的好看。和其它乡党无二,大批的青壮年轻人飞到了都市,迁到县城。村街多见的是步履蹒跚的老人。潮流不可阻挡。孔雀麻雀会不会将来飞回老巢,未来的梦是些什么,胡说也难说的清。

晌午在迎宾路一家叫太行古镇的饭店喂肚子。旁邻的一桌几位是地道的本地乡亲。小的也年逾花甲,请客买单的是位神采奕奕的老汉。酒足饭饱,我们几位猜测老汉的年令,有估算年近古稀的,有说60出头的。不想与老人家印证过,人家80加1了。我们都不禁啊呀了一声,想不到八路战斗过的地方,风水这么养人。