《局外人》读后感100字

《局外人》是一本由【法】阿尔贝 ·加缪著作,江苏凤凰文艺出版社出版的精装图书,本书定价:48.00,页数:296,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《局外人》读后感(一):存在主义文学的代表作品!

加缪小说的成名作和代表作之一, 通过塑造莫尔索这个行为惊世骇俗、言谈离经叛道的“局外人”形象,充分揭示了这个世界的荒谬性及人与社会的对立状况。

法国哲学家、文学家萨特:“无所谓善恶,无所谓道德不道德,这种范畴对他不适用。作者为主角保留了‘荒谬’这个词,也就是说,主角属于极为特殊的类型”。

不愧是“存在主义”文学的大师 !

《局外人》读后感(二):我看到了加缪,那双眼睛看到了我

将我投进大海吧……因为我知道,正是我把这场大风暴给你们引来

中间过程有点曲折,看到书的那一刻,有感动,有泪目。

想把很多事情归结于缘分

设计师是在豆瓣偶遇的,恰好她也喜欢加缪,喜欢局外人,早些毕业设计打算用局外人创作插画,但没有完成,就这样一拍即合了。

我爱加缪,我爱荒诞哲学,我不爱莫尔索,我理解他。

用激情去创作真的是很感动的事情

我想这本书会给我力量的,无论怎么荒诞、存在、虚无,都是存在着的勇气。

你好哇,恭喜你出生

封面呀,那只眼睛是不是在望着你

站在花丛中的局外人,周边仿佛在燃烧

书签

《局外人》读后感(三):我选择现实主义打开《局外人》

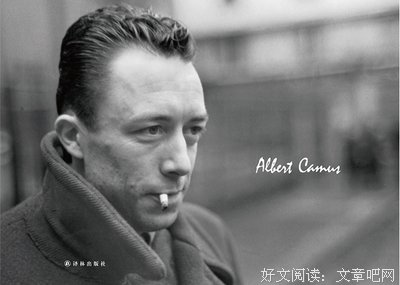

摄影家伊齐为加缪拍摄的照片

《局外人》一直和“存在主义”一词挂钩,这来自存在主义领导人萨特的判断。《局外人》译者之一的柳鸣九在《〈局外人〉的社会现实内涵与人性内涵》中说,“从成分结构与定性分析来看,虚无、绝望、陌生感、异己感,所有这些正是二十世纪‘荒诞’这一个总的哲理体系中的组成部分,从法国二十世纪文学的走脉来看,马尔罗、加缪们又都曾接受过巴斯卡尔·比阿这样一个作为‘极端虚无主义者’、‘最安静的绝望者’艺术形象的原型的影响,并且以‘荒诞’哲理为经纬形成了一个脉络,在这个脉络、这个族群中,《局外人》显然算是一个亮点,自有其特殊的意义。” 一本小说,尤其是作为一篇杰出的小说,不止能被一种理论所锁定。在我看来,《局外人》更可以视为20世纪现实主义文学的一种尝试。加缪对于现实主义的看法,见于加缪的《艺术家及其时代》,他认为现实主义文学是不现实的。但在我看来,加缪他所一直认为艺术的最高境界是反应真理,这个真理即是“现实”的一种注解。加缪并不认为文学可以脱离现实,他也赞同现实主义文学的野心,这同样可以在他的《艺术家及其时代》中看出来,他明确表示,“现实主义的抱负是合理的”。加缪认为,“在某种意义上说,艺术是对世界中流逝和未完成的东西的一种反抗:它只是想要给予一种现实以另一种形式,而它又必须保持这种现实,因为这种现实是它的激动的源泉”,因此,有理由认为加缪是偏离现实主义核心的同道者。 加缪不同于现实主义作家的一个区别在于,他并不认为文学需要复制现实,文学并非是生活的反映,加缪在《反抗者》中认为“小说的本质就在于永远纠正现实世界。”我们可以把这视为加缪的现实主义宣言。 这里我引出中岛敦在《山月记》中对于文学主义的判断,“现实主义、浪漫主义,无非都是技巧罢了。是吸引读者的不同方法而已。让读者接受的便是现实主义。让读者入迷的便是浪漫主义。”现实主义的定义本来是理论家见仁见智的观念,对于作家本身来说,流派本身只是一种技巧。我们并不能用“意识流”锁定乔伊斯的《尤利西斯》,我也不觉得可以用“存在主义”锁定加缪。但技巧、手法、观念、思潮确实可以帮助我们作为打开一本书的窗口。 而《局外人》,我选择采取现实主义思潮来阅读她。我认为加缪《局外人》所描写的荒谬生活就是文学上所能表达的一种现实。在这个角度,也许我们可以把加缪的反抗视为他对现实的一种接受。

番茄盖饭的《局外人》

《局外人》读后感(四):局里局外:或许一切都格格不入但早已经在冥冥之中注定!

如果你觉得和世界格格不入; 如果你觉得生活已经索然无味; 如果你觉得一切都不知如何是好; 不妨来看一看这部《局外人》,或许会帮你寻找到不同的契机! 《局外人》是法国作家阿尔贝·加缪的作品,小说不长,情节生动扣人心弦,把一种对立面凸显的立体,把人性的无奈与抗争描写的刻骨。

走进这个故事,我们会发现其实小说的主人公莫尔索是一个反社会型人格的人(反社会型人格:又称无情型人格障碍或社会性病态,特征表现为高度攻击性,缺乏羞惭感,行为受偶然动机驱使,社会适应不良等)在他人看来他是一个怪人,但是他自己却觉得这是一个再为正常不过的世界,再为寻常不过的逻辑。所以,我们看到的莫尔索对于母亲的故去、女友的“逼婚”、自己变成杀人犯被判刑等事件,都持着无所谓、无动于衷的态度。 综合来讲,《局外人》这本书被分为两个部分,第一部分按时间顺序叙述莫尔索的母亲去世到他在海滩上sha死阿拉伯人。第二部分讲他进了牢房。司法机构以其固有的逻辑,利用被告过去偶然发生的一些事件把被告虚构成一种他自己都认不出来的形象,把始终认为自己无罪、对一切都毫不在乎的墨尔索硬说成一个冷酷无情、蓄意杀人的魔鬼。因为审讯几乎从不调查杀人案件,而是千方百计把杀人和他母亲之死及他和玛丽的关系联系在一起。

面对种种控诉,他用了一种无言的抗争方式。或许他早已经知道他讲实话会被舆论掩盖,他的生死更没有人会放在心上。在他心里早已经深刻认知,人们向来只在乎自己所在乎的,或自己所知道的是否和自己的价值观相符,是否合乎主流,是否够格做一个“局内人”。 诚然,莫尔索没有迎合这种所谓的主流方式,所以他在沉默中走向了结局,选了一份人们意料不到的结果。莫尔索的死是控诉,是对世俗,对人性一次有力的搏击。 在这所谓的真相,所谓的规则面前,他用自己的实际行动告诉我们“反抗才是正道”。然而这个社会并非黑是黑,白是白,会有灰色地带,会有我们无法掌控的局面!

面对母亲的去世,他没有和正常子女一样痛哭流涕,他会觉得打开棺材很麻烦,而没有执着于看母亲最后一眼。他会觉得葬礼仪式结束后,他终于得以痛痛快快的睡上12个小时,可以和心仪的女同事玛丽一起去游泳、看喜剧片和滚床单。对于母亲去世,他是淡定的,他也用行动说明悲伤并非就必须流泪。 其实对于悲伤的形式以及莫尔索的处事态度我们无法置评,我们也没有理由就此去谴责一个人的道德低下,因为我们没办法确幸他的悲伤是否裹藏在心底。

他是这个社会的“局外人”; 他默然地看着“局内人”所谓的正义制裁,仿佛审判的是一个和他毫不相干的人; 他旁观这一切,漠然置之,无所畏惧; 他随性,只是简单陈述事实,把真相与真理交予时间。让后来的我们去体会,去感受。