《此处与彼处》的影评大全

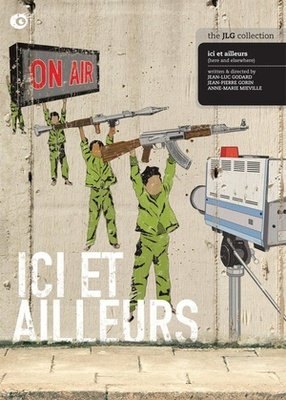

《此处与彼处》是一部由让-吕克·戈达尔 / 让-皮埃尔·戈兰 / Groupe Dzi执导,让-吕克·戈达尔主演的一部纪录片 / 战争类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《此处与彼处》精选点评:

●看不懂

●独特的拍摄与剪辑。不过还是看不懂 囧

●essay film至难了

●不能算是电影。。正如片中所说 是uninterrupted chains of images。。。 戈达尔的悲悯情怀 左派思想 和前卫表达融合起来的确让人云里雾里。。还有点存在主义思潮。。 其实是个很好的命题

●@FA&SP you are the conscience of cinema

●“我们期望的,不是在我们所在的地方,而是在我们不在的地方,革命。”

●

●1、戈达尔“维尔托夫小组”作品之一。2、它当然不是故事片,但是也绝对不是纪录片,戈达尔是电影史里的裂隙,正如他试图在本片中揭示电影自身的断裂一样。3、葛大爷(如果译成葛大耳的话……)越老越战越战越勇,牛逼二字就是这么写的。电影的成规惯例语言语法在他看来都是扯鸡巴蛋,甚好。

●尋求斷裂點的粘合可能,此處與彼處只是一處,此時與彼時也是一時,戈達爾的空間、時間哲學。

●#待重看 前卫的表达+左派思想

《此处与彼处》影评(一):《此处与彼处》的一些背景

1.使用录影技术、强调主体性与生产,是戈达尔在这段时期几部影片的一贯特色,密耶维尔(安-玛莉·米耶维勒)则是他的共同合作伙伴。第一部,也是最有规划的一部是《此处和彼处》(1974),这部影片包含了《直至胜利》一片的部分片段,以及有关当代法国社会的影像。戈达尔将两者排列组合在一起,是想捕捉巴勒斯坦革命(彼处)和法国消费社会(此处)二者之间的差距。连接此处“和”彼处的这个连接助词“和”(et)才是本片探索的焦点所在:我们在这里的生活、存在(法国)与那里的斗争(巴勒斯坦)二者之间存在着什么样的关系呢?一个电影工作者又如何创造出能够衔接二者的声音及影像呢?(《戈达尔:影像、声音与政治》p19)

2.戈达尔与让·皮埃尔-高兰等创立的吉加·维尔托夫小组在1970年就宣告解散了,所以这部影片跟这个小组没有关系。

3.1972年戈达尔离开巴黎,他协同安-玛莉·米耶维勒在阿尔卑斯山下的格勒诺勃城设立了名叫“声影制作社”(Sonimage)的制片公司。《此处与彼处》应该是这个制作公司的产物。

《此处与彼处》影评(二):histoire

quot;chaque fois une image vient remplacer l'autre; chaque fois l'image d'après chasse celle d'avant et prend sa place; tout en gardant bien sur, plus ou moins le souvenir: et c'est possible parce que le film bouge, le film bouge et que les images ne viennent pas enregistrées ensemble mais séparément, l'une après l'autre; sur leur support; et au total, c'est le temps qui a remplacé l'espace, et par là sa place, ou plutôt; c'est l'espace qui s'est enregistrée sur le film sous une autre forme, il n'est plus tout à fait l'espace, mais une sorte de traduction, une sorte de sentiment que l'on a de cet espace; c'est à dire du temps. Et le film, c’est à dire en somme, les images à la chaine, rend bien compte à travers des séries d'images de ma double identité, espace et temps, enchainés l'un à l'autre…

ous sommes, peu à peu, remplacés par des chaines ininterrompues d'images, esclaves les unes et les autres, chacune a sa place comme chacun entre nous, à sa place dans la chaine d'événements, sur lesquels nous avons perdu tout pouvoir."

《此处与彼处》影评(三):戈达尔这个小伙......

《此处与彼处》

此处:巴黎

彼处:巴勒斯坦

此处:

七十年代的巴黎电视机正在蓬勃的发展,这个时候,戈达尔却对电视进行了严厉的抨击,他认为电视的出现剥夺了人们对于信息的选择权,大量的影像出现,却没有让观看的电视人接受到影像传达出来的讯息。电视依然是工业的产物,与其说戈达尔在抨击电视的出现,不如说,戈达尔依然在抨击工业文明以及产物。

彼处:

七十年代正是巴以矛盾最激烈的时候,以色列占领了巴勒斯坦和约旦的一部分土地,导致巴勒斯坦人民流离失所。而通过巴以战争又延续到犹太人和纳粹之间的矛盾,这也是戈达尔的聪明之处。巴勒斯坦的苦难影像和犹太人遭受的悲剧影像有异曲同工之处,而这正是,彼处中的此处与彼处。

在我个人看来,这是戈达尔电影中成就最高的一部,在电影中,他更多的关注点是媒体的导向性,在分级制度尚未实施之前,大量的色情电影充斥着人们的视野,媒体对于色情产物不加制止。而对于一些实事性的内容,比如巴以关系,战争等内容又做了简化。《此处与彼处》这部电影正是用纪录片的手段来嘲笑电视新闻提供的单一信息,进一步讽刺了当局对于媒体的掌控。

此处:资本主义

彼处:社会主义

当资本主义国家沉浸在工业发展带来的产物中时,社会主义国家却不得不面对战争带来的戕害。在本片中,我们看见的不再是戈达尔偏激的批判,更多的是一种忧国忧民的情怀,”猪门酒肉臭,路由冻死骨“。戈达尔认为,当罢工,士兵,游击队,妇女,小孩等革命中的力量指向和政治,历史,战争,生活,艺术合二为一的时候,便是电影最终极的意义。

我们经常可以看见一些学者把戈达尔的作品分为前戈达尔和后戈达尔两部分,两者之间的分界线便是1968年戈达尔加入维尔拖夫小组以后。激烈的政治态度,忧国忧民的人文情怀让戈达尔的作品不仅仅扮演者电影的角色,更重要的是一种工具,一种通过影像来了解世界的工具。在整个七十年代中,戈达尔的作品已经走出电影的范畴,影像拯救世界的观点越发的明显。他试图用真实的影像来抨击电视影像的虚伪以及失真,从而怀疑电视产生的本身目的是为了帮助统治,而不是为了信息的传达和告知。

此处:歌舞升平

彼处:硝烟四起

经历过硝烟四起最后依然会走向歌舞升平,繁华的背后依托的是工业的进步,在本片中,彼处的战争恰好是此处曾经经历过的灾难,有时候和平看起来只是假象,战争的爆发往往只是一瞬间。此处与彼处,不仅仅是两个国家之间的对立面,也是这个世界的对立面。

《此处与彼处》影评(四):彼处的故事在此处讲不清

每当戈达尔不会讲故事或不想讲故事时,他就躲到政治影像和革命宣言后面。在那里,他可以大肆地谈论影像与声音、摄影与录音等技术问题或者生产力与生产关系、制作与发行等经济问题,反正不用讲故事,至于那些看似澎湃的政治画面和革命声音与电影工艺和生产体制有多大联系,这样的问题就全留给分析家去了。

**与**,戈达尔喜欢这般的对立分析。看表皮,可能觉得语意不详、甚至废话连篇;看进去,可能还是语意不详;再刻意点认真点,就似乎能透彻了。这像是一个宗教过程,信者则灵,信者得救。而我是愿意信任老戈的,比如他这个《此处与彼处》。我信那些画外音所言:巴勒斯坦革命是彼处,法国消费社会是此处。

由此,此处只能旁观彼处,彼处的画面传到此处,被此处的意识形态和观点所言说和放大。

而我也全当装逼或者求知地相信英国文化学者戈林.麦凯波所言:连接此处“和”彼处的这个连接助词“和”才是本片探索的焦点所在:我们在这里的生活、存在(法国)与那里的斗争(巴勒斯坦)两者之间存在着什么样的关系呢?一个电影工作者又如何创造出能够衔接二者的声音和影像呢?

借着这种怪异的信仰,进一步联想麦凯波的话,就发现在这部“影片”里(因为早在1968年,他就从传统电影体制撤出来后,所以也就不生产传统影片),这个连接词“和”也可用影像画面甚至声响来呼应了。其中很长的篇幅里,照片和图画都替代了每秒24帧的运动画面,可以说影像是这幅图“和”那幅图前后着组成的,借着那些shot(等同于shoot)来的冲突画面,戈达尔又去强调那每秒24格的电影真理了,但这里几乎是24秒才一格!声响方面,从音节上来说当然是连续的,并不至于做声音试验,从逻辑上看,就也是这个观点“和”那段音乐的即兴排列。

至于结果,它究竟是让人在迷惑中正视巴以问题,还是会深入到消费社会旁观他方战场的错位认知,或者干脆如老戈所希望的,和他一道探讨影响和声音的生产及分配方式,如何彻底脱离开传统电影业的生产关系。总之,他和玛丽.密耶维尔在他们位于格勒诺勃城的声影制作室(Sonimage)的确实践了新型生产力一段时间。

1974年的《此处与彼处》延续了1970年那部未完成的于约旦实地拍摄关于巴勒斯坦解放运动的《直至胜利》。联想点数字上的趣味,这四年,在《此处与彼处》“和”《直至胜利》间,戈达尔与世人一道旁观了时间中段的“黑九月”游击队血洗慕尼黑奥运、杀戮以色列运动员。《直至胜利》里一面倒的巴解政治宣言在4年后还有强力的正当性和鼓动力吗?

《直至胜利》往前三年,是第三次中东战争,《此处与彼处》往后三年,是第四次中东战争。探讨影音和生产方式在爆炸性的中东问题前显得很无聊,因为焦点永远不在戈达尔所真正关注的那里。和平只是例外,战争才是规则。

反正他不讲故事、不说人话,但我同样欣赏他。

《此处与彼处》影评(五):戈达尔:A pure leftist

维尔托夫时期的戈达尔,根本不是一个film maker,而是一个leftist。所以用观影者的方式是没法儿抓住他的电影所要表达的内容的,因为他压根就不在“表达”,更准确地说,他在颠覆、在重整,而他针对的就是所谓的小布尔乔亚一天到晚BB的“电影——第七艺术”的庸俗观念。

《此处与彼处》到底在说什么?讲了啥?“电影”就是一个谎言!包裹在一个更为庞大更为复杂的谎言系统——Capitalism中的一个小欻欻,而这个弥天大谎以一个连续的image或者能指链让所有人都陷入到“无限月读”中,或者说就是一串景观,在电影中戈达尔明确地告诉你了,它们就是把我们洗脑的我们疯狂追求的“Freedom自由”、“ pluralism多元主义”和“ historicism历史主义”等等等等,在生活中不就是一些堆砌的商品吗?奢华的生活、TV、高科技、美好的家庭、男人女人的性化符号、高雅本真的艺术......我们日日夜夜孜孜不倦地欲望的事物,而背后的既得利益者(没必要说出这些人是谁)将为我们保证获取这些欲望的“权利”,他们高举起手,向众人承诺,“你们会获得一切,你们会收获幸福!”,没错,这一幕多像发生在上世纪三十年代的那场轰轰烈烈的“革命”啊,这两者之间本质上有什么区别?戈达尔在电影中不能再明显地揭示出:一丘之貉!他们的背后都是鲜血与集中营,都是赤裸裸的食人肉寝人皮的剥削!只不过前一个太明目张胆了(奥斯维辛、水晶之夜、大屠杀......),而后者却深藏不漏(工厂,民主选举,纳税制,休闲娱乐......),笑里藏刀!更为邪恶的,还有直到当今仍然盛行的多元主义(新自由主义)意识形态,在齐泽克那里,这种多元主义是虚假的,是掩盖真相的。举个齐泽克常举的例子,就是政治谱系中的左派右派之分,其实根本就没有什么左右派之分,更不应该去划分什么左右派,左右派原本就是资本主义内部矛盾的学术化体现,但是新自由主义者们却树立了一个特殊的左派群体将与自己不同意见侵害自己利益的人划归于其中,好像他们都是外来入侵的那样,与市民生活毫无关系。并且他们随后声张一种所谓的包容一切的多元主义(相对主义)来掩藏自己的祸心,看似做到了客观中立,其实背后却是异常残酷的剥削逻辑:所谓的多元是在Captalism体系下的多元,是在一张巨网之中的自由。政治中唯一真实的只有这个残酷的资本主义剥削与被剥削的矛盾,而左右翼的区分与多元主义式的包容,其本质都是在掩盖这个唯一的真相。(Too simple and too easy to simply devide the world in two.)

这一切的一切(太多了,我提及的只是非常小的一块)构成了我们日常生活的幻相,在这部影片中全都通过image体现了出来。电影也是他们传播“福音”的工具之一,是啊,没有什么是不可以被缝合的,没有什么是不可以被同质化的。戈达尔的任务就非常鲜明的体现了出来:既要deconstruct又要reconstruct,前者的解构具体体现在对于传统电影叙事的彻底颠覆,将同质化的连贯的film打乱成image的异质化的碎片,间离荧幕后的文本与观众的体验,不让观众沉溺于连贯的电影而不加思考地接受,而是迫使观众在一切碎片中寻找线索。所以在戈达尔这里,电影不是单向的好莱坞式的,而是双向的,导演和观众都是影片的maker,二者不可缺一,影像只有在观众那里才能最终完成。但是这一点又极容易滑向上述的相对主义、多元主义,导致资本主义式的再生产。所以第二部分重构显得至关重要,也是凸显出戈达尔左翼的关键之处,那就是在无序中实现真正的辩证统一:我们正可以将其理解为影片的标题——此处与彼处——的辩证法,此处是资本主义的浮华世界、是电影导演的专制;彼处是第三世界的混乱无序、是观众的观看;虚假的合题是多元主义的、客观中立的姿态(意味着对此处与彼处不加价值的判断与虚假的包容-实则是一种潜藏的对立),而戈达尔所要主张的是一种真正的合题,即一种内在于主题的否定性力量(也就是马克思所说的物质),它撕裂原有的封闭体系,消解虚假的二元对立以及相对主义的姿态,这具体体现在影片中image的重复,这并不是复读,而是一种敞开的重复,一种蕴藏一切可能性的重复,一种不断进行自我范式更新的历史性(historic)进程,毫不夸张的可以说是一场电影的革命。也正因为如此,这部电影显得那么得非电影,因为它逃逸出了电影的语境与秩序,戈达尔让电影原来的秩序哑然沉默并且死亡,他让马克思所谓的物质(lively)说话,他是纯粹的唯物主义者。

THE ACTORS IN THE FILM WERE FILMED IN DANGER OF DEATH

DEATH IS REPRESENTED IN THIS FILM BY A FLOW OF IMAGES

A FLOW OF IMAGES AND SOUNDS THAT HIDE SILENCE

A SLIENCE THAT BECOMES DEADLY BECAUSE IT IT PERVENTED TO COME OUT ALIVE