《小伤疤》的读后感大全

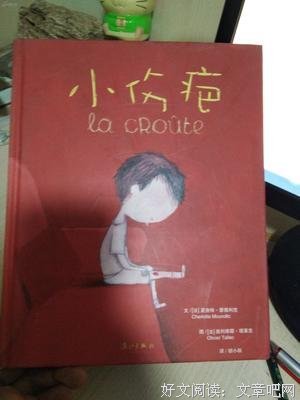

《小伤疤》是一本由[法]夏洛特•蒙德利克 / [法]奥利维耶•塔莱克著作,漓江出版社出版的精装图书,本书定价:32.80元,页数:40,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

影响孩子一生的生命教育绘本。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

《小伤疤》读后感(二):小伤疤

在孩子成长的过程中,有各种各样的小伤疤。最伤痛的莫过于亲人的离去。

面对亲人的离去,孩子的心灵会有怎样的变化,大人又该做些什么呢?

绘本中作者笔法诗意,温柔,且带点诙谐,给读者自然、美丽的阅读感受。

同时,小男孩各种情绪的细腻表达,绘者多处留白与充满情感的红色主调,深入又亲密地表现了生命教育这个主题。

《小伤疤》读后感(三):小伤疤

这是一本关于坦诚失去与悲伤的书,内容是以孩子的观点及角度来叙述的。绘图上以红色为主色调,聚焦在孩子情感上的转变。最后一页特别令人感到欣慰,因为孩子将他的小手放在心上,感受到心的跳动,同时让心跳声安抚着自己入睡。这是一本与孩子谈论死亡的最佳绘本,美丽地呈现了一个孩子如何诠释他自己正经历却陌生的失去的感受。图书馆希望将这本书提供给那些需要的孩子们。

《小伤疤》读后感(四):小伤疤

这是一本关于坦诚失去与悲伤的书,内容是以孩子的观点及角度来叙述的。绘图上以红色为主色调,聚焦在孩子情感上的转变。最后一页特别令人感到欣慰,因为孩子将他的小手放在心上,感受到心的跳动,同时让心跳声安抚着自己入睡。这是一本与孩子谈论死亡的最佳绘本,美丽地呈现了一个孩子如何诠释他自己正经历却陌生的失去的感受。图书馆希望将这本书提供给那些需要的孩子们。

《小伤疤》读后感(五):温暖的治愈系绘本

《小伤疤》将一个令人伤心的主题处理得相当漂亮。以红色为基调的绘画细腻地传达出男孩敏感的情绪,让所有的孩子和大人感动。

面对亲人的离去,孩子心理的变化大人很难体会。这个绘本对于大人了解此时此刻孩子的心灵,是无价之宝。

《小伤疤》读后感(六):一本绝佳的生命教育绘本!

如果妈妈不在了,生活就跟以前大不一样了。

要怎么保留她的味道,要怎么收藏她的声音?要怎么做,才不会忘记她?

是不是只要捂住我的耳朵,闭上我的嘴巴,关上家里所有的窗户,就能留住妈妈的气息?

是不是只要跑到精疲力尽,弄痛自己,就会听到妈妈疼爱的声音?

后来,外婆来到我家,温柔的和我解释,生命虽然迟早会结束,但其实妈妈并没有真正离开我,只要我摸摸自己的心,就会发现妈妈一直在那里。

终于,我学会了用不同的方式,重新感受妈妈的存在。

时间总是会无情的带走我们身边一些最重要的人和事,面对这些突如其来的变化,我们活着的人要如何去面对,尤其是小孩子,又该如何去接受。一个教会你慢慢愈合伤口的温暖绘本!

《小伤疤》读后感(七):什么是生命教育

心理健康是青少年走向现代化,走向世界,走向未来建功立业的重要条件,而健康的心理形成需要精心、周到的培养和教育,必须把培养健康的心理素质作为更加重要的任务。

那么什么是生命教育呢?

1968年美国的一位学者出版了《生命教育》一书,探讨必须关注人的生长发育与生命健康的教育真谛。近年来,日本、英国、台湾、香港等国家地区竭力推倡导生命教育,各种团体纷纷建立。

那么什么是生命教育呢?生命教育是在生命活动中进行教育,是通过生命活动进行教育,是为了生命而进行教育。从事生命教育的肖敬在《浅谈生命教育读本》中认为生命教育是以生命为核心,以教育手段,倡导认识生命、珍惜生命、尊重生命、爱护生命、享受生命、超越生命的一种提升生命质量、获得生命价值的教育活动。让青少年认识生命和珍惜生命成为这一活动的重中之重。

生命教育既是一切教育的前提,同时还是教育的最高追求。因此,生命教育应该成为指向人的终极关怀的重要教育理念,是在充分考察人的生命本质基础上提出来的,符合人性要求,它是一种全面关照生命多层次的人本教育。“生命教育不仅只是教会青少年珍爱生命,更要启发青少年完整理解生命的意义,积极创造生命的价值;生命教育不仅只是告诉青少年关注自身生命,更要帮助青少年关注、尊重、热爱他人的生命;生命教育不仅只是惠泽人类的教育,还应该让青少年明白让生命的其它物种和谐地同在一片蓝天下;生命教育不仅只是关心今日生命之享用,还应该关怀明日生命之发展。”

《小伤疤》读后感(八):温暖的治愈系绘本

著名儿童文学作家方素珍、安武林温情推荐!

影响孩子一生的生命教育绘本!

精装全彩精印。国际扶轮社青少年图书奖、美国线上独立书店导览图书奖!

媒体评荐

《卢森堡之声》(Voix du Luxembourg)日报推荐

比利时《迎向未来》(Vers l’avenir)日报推荐

法国《快讯》(L’Express)周刊推荐

法国《亲子杂志》(La Class)第202期推荐

法国《中部新闻报》(Centre Presse)推荐

《法国家庭》(Familles de France)第713期推荐

《小伤疤》将一个令人伤心的主题处理得相当漂亮。以红色为基调的绘画细腻地传达出男孩敏感的情绪,让所有的孩子和大人感动。

——美国《纽约时报》

面对亲人的离去,孩子心理的变化大人很难体会。这个绘本对于大人了解此时此刻孩子的心灵,是无价之宝。

——美国《出版人周刊》

当母亲离去时,小男孩诚实地面对这突如其来失去至亲的悲伤,坦然地表达出他的各种情绪,同时衷心地关心同样伤心的爸爸。简单的绘图强调出小男孩的痛苦与孤独,强烈地传达了他对于悲伤所感到的生气与恐惧,以及之后的接受。

——美国《科克斯评论》

这是一本关于坦诚失去与悲伤的书,内容是以孩子的观点及角度来叙述的。绘图上以红色为主色调,聚焦在孩子情感上的转变。最后一页特别令人感到欣慰,因为孩子将他的小手放在心上,感受到心的跳动,同时让心跳声安抚着自己入睡。这是一本与孩子谈论死亡的最佳绘本,美丽地呈现了一个孩子如何诠释他自己正经历却陌生的失去的感受。图书馆希望将这本书提供给那些需要的孩子们。

——美国《学校图书馆杂志》

作者以诗意、温柔且带点诙谐的笔法来讲述一个关于生命教育的不易主题,这是一个非常棒的关于孩子童年伤痕的故事。

——法国《自由报》

这是一本关于接受死亡的美丽的书。奥利维耶·塔莱克以红色为绘图的主色调,犹如小男孩正沉浸于悲伤之海。

——法国《西部邮报》

多处留白与充满情感的红色主调,巧妙又亲密地呈现出了小男孩承受的痛苦,克服悲伤的艰难历程。文字与绘图完美又恰到好处的描述了这一敏感细致的主题。

——法国《儿童图书杂志》

这原是一个非常非常悲伤的故事,但作者却以恰当、聪慧又诗意的手法来描写这美丽的故事。绘者以红色为主色调包围着这善良的小男孩。悲伤的记忆渐渐逝去,拥有与失去的痛,会慢慢减轻。这本书太棒了!

——法国《电视全览周刊》

这本绘本让我由衷地感动。文字与绘图都相当到位,没有矫情,只有单纯的美,却能令人感受到满满的复杂情绪。这是我在绘本中从没有读到过的感受。

——法国《南瓜杂志》

《小伤疤》读后感(九):《小伤疤》:生命会裂开伤口,而爱治愈我们

不知道齐齐最近在学校里玩了什么游戏,开始沉迷于用手做枪状,对遇到的每个人“biu biu biu~”大多数时候我都不会阻止他玩自己喜欢的游戏,除非在马路上或是电梯里对陌生人“biu biu”,我就会认真地告诉他,这是不礼貌的行为,让他道歉。

今天傍晚放学时天下着小雨,我没有让他去小区里的游乐场玩,而是直接带他回了家。可能是因为没有足够的户外活动,他的精力有点过剩,满屋子跑着拿手指着我“biu biu ”。

一时兴起,我逗他说:“你这是在干什么?”他说:“我要biu妈妈!”

“biu 妈妈是什么意思?”我经常会用这种提问的方式引导他表达自己的想法。

“打死妈妈~”说这句话的时候,他充满稚气的脸上甚至都没有什么表情的变化。

不过,我也没有生气,而是继续温柔地问他:“你知道「死」是什么意思吗?”

“死”这个话题,对于一个不到四岁的孩子来说确实太艰涩了。他想了想,也没有说出个所以然来。

可能有人会说,孩子还这么小,跟他谈“死”会不会太早?

确实,在我们的传统文化里,“死”是一个比较忌讳的话题,或许是因为孔子的那句“未知生,焉知死?”仿佛,在没有活到“知天命”的年纪之前,谈论“死”都显得过于儿戏。

于是,在我们的教育里,不只是没有人会跟孩子谈“死”,成人之间都很少谈论“死亡”。然而,“死亡”又是确确实实存在的,无论你如何抗拒、回避,它都不会消失。

说到底,我们抗拒谈论死亡,是因为我们无法抵挡死亡的来临,更无法战胜心里对死亡的恐惧。可是,如果有一天,孩子问你:“妈妈,你还会死吗?”

你该怎么回答这个问题?是用善意的谎言欺骗,说——“妈妈不会死,妈妈会一直陪在你身边。”还是诚实地跟他谈论起“什么是死亡”,并告诉他——“如果妈妈死了,你要怎么办?”

如果你不知道要如何和孩子谈论起这个话题,我推荐你读一读这本《小伤疤》。

这是一本来自法国的生命教育绘本。作者夏洛特·蒙德利克是法国著名的童书作家,多年以来从事绘本及青少年小说创作,至今已出版超过十五部作品。

这是一本很薄的书,讲述的是一个关于失去的悲伤故事。全书以红色为基调,线条并不复杂,但对小男孩情绪的描绘却极其准确。

一天早上,小男孩的妈妈走了。起初,他并没有意识到这有什么不同。可是,当他起床后,发现家里闻不到咖啡香,也听不到收音机的声音。想必,妈妈还在时,每天早上起来就会打开收音机然后煮咖啡。

他知道,妈妈并不是像大人说的那样“永远走了”,她是“去世了,一辈子都不会回来了”。一想到妈妈就这样抛弃了自己和爸爸,他就有点生气,而且,他也不知道怎么安慰像爸爸这样被抛弃的大人。

为了留住妈妈得到味道,他捂住了耳朵,闭上了嘴巴,还关上了家里所有的窗户。为了将妈妈的声音藏在心里,他跑得精疲力尽,最后跌了一跤,弄伤了膝盖。

感受到膝盖上的疼痛后,他忽然发现,只要自己受伤了,妈妈的声音就会一直在。为了留住妈妈,他甚至抠破了已经要愈合的伤口。

看到这里,想必每一个妈妈都会感受到一种锥心的痛。如果有一天,我们离开了这个世界,我们的孩子要怎么办?无论我们有多么不舍,都不可能陪伴他到人生的终点。

我在读这本书的时候,更忍不住回想起几年前妈妈离开后的一幕幕。那个时候的我很难接受妈妈离开的事实,我也很怕,怕会忘了妈妈,那个胖胖的总是微笑着的女人,我想留住关于她的所有记忆,然而每次梦见她,醒来后我都想不起梦中的任何细节。

书的结尾,小男孩的外婆来了,她打开了家中所有的窗户,让阳光照进来。

外婆对小男孩说,每个宝宝都会长大,妈妈迟早都要离开。然而,无论妈妈在哪里,她对我们的爱不会消逝。

“只要你摸摸自己的心,妈妈就一直在那里。”原来,无论何时,妈妈都会住在我们的心里,只要想到妈妈的温柔和宠爱,我们的心就能感受到温暖和爱意。

不知不觉,小男孩腿上的伤疤愈合了,长出了光滑的新皮肤。最后,小男孩静静地躺着,双手交握在胸前,感受着心的跳动。我想,那一刻,他一定感受到了妈妈的陪伴。

在《小伤疤》里,最打动我的,除了小男孩想尽一切办法要留住妈妈的行为,还有父亲在面临挚爱去世后的自我疗愈的举动。父亲无法接受妻子去世的事实,甚至不知道该如何开始失去妻子的第一天,他就那么坐在安静的房间里,直到小男孩醒来。

不过,父亲并没有一味沉浸在自己的悲伤里,他开始努力地想要照顾好小男孩。尽管他并不知道如何“把小面包切成两半,都上上下下涂满蜂蜜”。

更重要的是,他没有在小男孩面前隐藏自己的情绪,伤心时也会忍不住哭泣。于是,小男孩明白了情绪是需要宣泄的,在不开心的时候可以“赖在地上,哭得很伤心。”

只有悲伤得到宣泄,伤口才会真正开始愈合。

在一个家庭中,至亲的离世并不只是大人需要面对的事,孩子也同样需要学会面对不。身为父母,我们在面对死亡时,也一样会感到恐惧和痛苦。

然而,我们却可以通过不断学习来增加对死亡的了解,从而舒缓死亡带给孩子的不安和紧张,帮助孩子懂得,“死亡不可怕,因为我们心中有爱。”

《小伤疤》读后感(十):《小伤疤》:永不离开,爱才是死亡教育中最坚定的底色。

“我死了?你会怎么办?”这不是韩剧里的深情告白,也不是临终前的依依惜别,而是每个家长都不能逃避的育儿课题——死亡教育。

我在为另一本绘本做调研的时候,顺带与低龄孩子的家长们探讨过这个话题。其实,很多家长都挺重视死亡教育,有的家长会给孩子讲解何为死亡,有的家长则给孩子选购《爷爷变成了幽灵》一类的绘本。

但是,几乎每个家长都特别抗拒和孩子谈论

“我死了?你会怎么办?”当我试着抛出这个话题时,有的家长甚至表现出强烈的愤怒和拒绝。而当我拿出这本大红底色的《小伤疤》时,更遭受了不少质疑:死亡教育的书,怎么弄这么个颜色?真不像话。总之,当年轻的家长们面对尚且遥远的“死别”时,一切关于死亡的不屑、不安、不快都冒了出来。只是,这并非诅咒,而是合该坦然;这也无关豁达,而是早晚要有的明悟。可为什么我们仍视其为禁忌,就连听一下、看一眼都难以忍受呢?

这是因为我们无法阻挡死亡的来临,所以,我们很难向孩子坦诚对死亡的恐惧。说的深情一点,也是我们不舍人间,更放不下至亲至爱。

由此,很多家长会告诉孩子:“我会健康的活很久,永远陪在你身边。”多么美好的愿望,可惜它难以实现。

《西藏生死书》说得鞭辟入里:我们是一个没有死亡准备的民族。

孩子只懂“什么是死亡”远远不够。做不好面对的准备,当死亡意外到来、当至亲骤然离去,猝不及防之下,孩子的生命中将会裂开一道缺口。

《小伤疤》为孩子们提供了抚平这个缺口的方法。这本在豆瓣上评分高达9.3的绘本享誉国际,获得了“国际扶轮社青少年图书奖”等多个奖项,治愈着无数幼年丧亲儿童的心伤。

《小伤疤》由法国著名童书作家夏洛特·蒙德利克,以及知名画家奥利维耶·塔莱克共同创作完成。他们着眼于孩子失去至亲时的情感转变,用诗意的笔触来书写死亡与爱。此外,《小伤疤》的火红底色用得极妙。也许正因为死亡太过灰暗,生者才更该红火热烈的活着,如此,生者逝者皆可慰。

而这才是死亡教育的真谛。

01 死亡真实存在,因为游戏规则如此

台湾教育专家张淑美说:儿童在4岁左右就会产生死亡的概念。

这个年龄的孩子会开始追问关于死亡的一切:清明为什么烧纸?爷爷去哪了?奶奶为什么躺着不动了?

大部分家长的态度是顾左右而言它:清明烧纸是为了取暖;爷爷变成天上的星星了;奶奶睡着了。

葬礼?当然不参加。墓地?千万不能去。

高亚麟在综艺节目《我家那闺女》中说:

“父母会替孩子挡住死神,不管在什么年龄,孩子都看不到生命的尽头,不会觉得死亡离自己有多近。”可实际上,我们挡不住。因此,不妨让孩子们明白,死亡是每个人人生历程的最后一站。到站了,就要自然地离开。生命有开始就有结束,这才是完整的游戏规则。

但是,仅仅只是明确了游戏规则还远远不够。

比如,孩子去玩捉迷藏,无论你讲多少次游戏规则,都不如让他真正玩一次理解得快。但死亡不是游戏,不好让孩子轻易尝试。那该如何才能让孩子获得这样的经历呢?

如果能有一位“小伙伴”,分享自己的亲身经历,那孩子们理解起来就容易多了。

《小伤疤》里的小男孩,就是个不错的“小伙伴”。他向孩子们讲述——妈妈离开以后的故事。

小男孩在一个寻常的早晨醒来,得到了一个不寻常的消息:妈妈不在了。

爸爸说:

“妈妈永远走了。”但小男孩知道,妈妈不是“永远走了”,是去世了,也就是自己再也不能和妈妈见面了。妈妈

“被放到一个木箱里,然后埋进泥土里,变成灰,变成土。”妈妈的生命游戏结束了,小男孩即便懵懂,也知晓规则的力量。

不管是否做好了准备,结果谁都无力改变。

02 孩子有能力面对亲人的死亡

生活还要继续。但是,爸爸很没用。

他不知道怎么照顾小男孩,就连“把小面包切成两半,上上下下都涂满蜂蜜”也做不到。

爸爸狼狈的样子让小男孩很生气,他觉得自己需要照顾爸爸了。但是“怎么照顾一个被这样抛弃的大人”呢?他也不知道。

这样的心理活动让这个故事有了超高的可信度。

大部分家庭中,都是妈妈操心着日常琐碎,照顾丈夫孩子的生活起居。如果没有妈妈,这些事情谁来做?

在讲述小男孩的情绪变化前,先来看看《小伤疤》的第一页和最后一页:

这两页画的都是小男孩睡觉的场景。第一页是刚醒来;最后一页是刚入睡。从画中很容易看出,同样是躺在床上,小男孩的精神状态完全不同:

刚睡醒的小男孩得知“妈妈走了”,有点难过,有点生气。

这样的情绪基于第二页的内容——昨天和妈妈吵架了。他因为妈妈说要“离开”而发脾气:

“我很不高兴,大声地说,如果是这样,我就不再是她儿子了”。那时候,小男孩的诉求是,希望妈妈等学期结束后再离开。

他还没意识到,“妈妈走了”意味着什么。后来,在与爸爸进一步确认之后,小男孩才终于醒悟:妈妈去世了。

为了“留住”妈妈,他尝试了很多方法:关上窗户,企图留住妈妈的味道;不和人讲话,闭目塞听,企图留住妈妈的声音;反复弄伤自己,回忆妈妈关心自己时的温柔。只因为一弄痛自己,他就能听见妈妈对他说话。

这个过程满溢着悲伤,无比残酷,却不得不经历。也只有自己走出来,小男孩才不会一次次揭开腿上的伤疤,心中那道伤痕才会真正痊愈。

直到在外婆的指引下,小男孩发现,妈妈在自己心中。他不停狂奔,让呼吸困难,心脏剧烈跳动,只为了“感觉到妈妈就在我的胸膛里,咚咚咚像鼓一样剧烈地敲着我。”那仿佛是妈妈爱的述说。

亲子间即便跨越阴阳,仍断不了紧密联结,就像琼·狄迪恩在《蓝夜》中怀念已逝的女儿:

“我没有一天不看见她。”小男孩只需要回忆起妈妈的温柔宠爱,心中就足够温暖。最终,腿上的疤痕下长出了光滑的新皮肤,他捂着胸口安心睡着了。

03 亲人离世,家长和孩子需要共同面对

从乔布斯接受死亡教育开始,很多人才意识到,“死亡教育”应该在全年龄段开展。因为当不幸来临时,家长与孩子,得共同面对至亲死亡带来的打击和痛苦。

《小伤疤》中的父亲,无法接受妻子离世的现实。在之后的第一个早晨,他甚至找不到开始这一天的方法。小男孩敏锐地感受到了不同:

“闻不到咖啡香,也没有人在收音机里大声嚷嚷。”父亲对小男孩说:

“是你吗”?很大可能是他一整夜没合眼,头脑里或走马灯一样回忆着妻子生前的点滴,或干脆什么都没想枯坐了一夜。儿子的声音将他拉回现实,他这才想起,自己生命中还有一个重要的人陪伴。

他对小男孩说:

“结束了。”从这一刻开始,他不能再沉溺于悲伤,必须调整好心态。儿子需要他,他也需要儿子,他们将一起面对没有妻子和妈妈的生活。

父亲自我疗愈的过程,全线引领着小男孩走出丧母阴霾,勇敢面对生活。

他笨拙地照顾小男孩的生活,即使不知道怎么“把小面包切成两半,都上上下下涂满蜂蜜”,但还是努力去做。

他还大方释放情绪,让儿子知道,不高兴就要哭出来。

所以,小男孩看到的是一个伤心了就会哭泣的爸爸:

“我知道他哭过,眼泪鼻涕一起流,让他的脸看起来皱巴巴的,就像一块抹布。” “我心里知道的很清楚,看到我,他很难受,因为我的眼睛长得像妈妈。” “我一说‘妈妈’两个字,他就哭了。这对一个大人来说,挺不容易的。”爸爸“不顾形象”,如此坦率真诚,让一直压抑情绪的小男孩终于找了个理由,抛却负担,“赖在地上,哭得很伤心。”

宣泄悲伤,正是伤疤愈合的开始。

美国著名的育儿专家劳拉·马卡姆博士说过:

“孩子也需要体会自身情感,然后才能排解,让它们消失。”很多父母看见孩子哭就烦,努力哄、转移注意力,只想让孩子止住哭声。如果父母恰好心中不快,很可能还会对孩子发脾气,通过震慑求得片刻安宁。

可孩子也有情绪啊,哭只是他们为数不多的表达方式。大人们应该像《小伤疤》里的父亲这样,保留孩子对任何一种情感体验的权力,帮助他们处理自己的情绪。

只有负面情绪有了出口,它们才不会堆积在心里。也就不会在将来的某一天,以极端的形式宣泄出来。

这位父亲虽然做不到庄子那般,在妻子故去后击缶而歌,但是他如同《负重前行》里的父亲那般,迅速调整自己的状态,承担起了该有的责任。

作为父母,要对死亡多一分理解,才能纾解死亡带给孩子的恐惧和不安,才能让孩子懂得生命中最真实和自在的状态。

在故事快结束时,父亲和小男孩终于让生活重回轨道,一起开启了新的人生:

“家里有了咖啡香,收音机里,有人大声地说,天气会很好。” “他对我张开双臂,我扑到他的怀里。”妈妈一直在,因为小男孩“心怦怦直跳”。

妈妈在小男孩心里,也一定在爸爸心里。

孔子说:“未知生,焉知死”。是啊,还没活明白呢,琢磨死的事干什么?

但《小伤疤》却让人看到了“未知死,焉知生” 。也许,正是面对过死亡,才能用力地爱,认真地活。