《奥威尔信件集》读后感精选

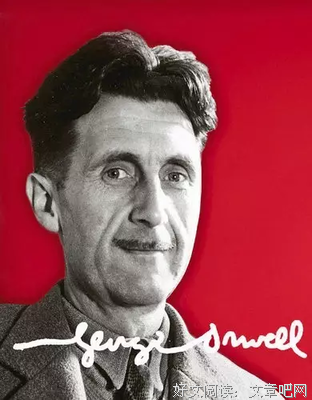

《奥威尔信件集》是一本由[英] 乔治·奥威尔著作,译言古登堡计划/华中科技大学出版社出版的精装图书,本书定价:26.00,页数:176,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奥威尔信件集》精选点评:

●啥也没记住

●读过传记,就翻得飞快了。本书算是信件选集,有小学生时代的奥威尔写给妈妈的,也有一起去西班牙妻子的信,但最多的信,集中在《动物庄园》出版前后(被ts艾略特拒绝出版),以及作家即将告别人世之前的一两年。单从书信行文的语气来看,奥威尔真的想不到自己1950年会死。

●继续迷恋奥威尔。书的整体不错,不过页数感觉少了点,回来再买本01年版的那个书信集,收录的好像比较全。

●奥威尔写给琼斯神父论甘地和和平主义的那一页,深得我心

●你得连续三个月在特拉法尔加广场上跟流浪汉一起忍受每五分钟就被巡警打断睡眠的漫漫长夜,你得跟其他十一个人挤在四米长的小屋里试试“采一季度就能让手废了的啤酒花”,你得为了你认为正确的事情走上前线被子弹洞穿喉咙。你不能因为这个时代的苦难变得如此稀松平常就将它们解释为进步的代价或者“存在即合理”,你也不能仓促无力的承认了这肿瘤般顽固的事实就一掉头对自己的中产背景沾沾自喜——你必须直视这些苦难,承认这个世界不大对头。而你是这个不大对头的世界里的一个小齿轮,不见得关键,但你的不闻不问是这部机器顺利运行的环节之一,你需要为此负责,所有人都需要为此负责。但你不会因为像刷副本一样做完这些事情就成为一代冷峻的良心,如果你只想着刷副本,你不会看见这些肮脏的抹黑的沉默的人群。只有良心才能发现他们。

●我从你的明信片里得知皮尔斯现在在英国,但愿你能保护他免于危险。对于生者来说,这是一个正在腐烂的时代,但我想任何一个像皮尔斯这么大的孩子都应该有机会去见见更好的世界。 我过了很多年才明白我们都是不完美的生物,而他比我遇到的任何人都要完美。 一切装腔作势的文字都暗含欺诈。

●之前只读小说,会觉得飘在空中;读作者,会觉得自己踩到了地面。对自己的一个想法,在不知道做什么空会学舌抱怨的时候,读传记或者信件很有用~

●朴实真诚

●很喜欢读名人的信件和日记,更能了解到他本人。

●从战后的查令十字街回到二战的炮火,书信里的反差撞击我的思想。小女人的颦笑以及普通人的战后的生活对比着战争的残酷和政论等等。这种读书方式还是首次尝试,意外之喜。大篇幅的关于某书的出版问题,对当时政治环境是很好的说明。

《奥威尔信件集》读后感(一):职业作家生活一窥

作家的信件大概是文学性最少的一类文字,因其私人性质,难免会真情流露,同时得见其脾气秉性。

奥威尔的信件有相当一部分是在处理书稿出版和稿费事宜,可见作家并不像我们所认为的那样洒脱,跟其他职业一样,同样需要养家糊口,食人间烟火。

奥威尔在信中一如他的书中一样坦诚,调侃自己的女人缘,安慰失去亲人的友人,谈论孩子,对时局的评价。这些都成了他的作品的重要线索与补充。

如果读过奥威尔作品的大部分,你可以发现他是一个相当一致的作家,在信中,在书中,在日记中,讨论同一件事,几乎没有太大的差别。些许差别就是细节的补充及扩展的评论,但其精神内核始终如一。

《奥威尔信件集》读后感(二):朴实最美

我过了很多年才明白我们都是不完美的生物,而他比我遇到的任何人都要完美。——Jacintha Buddicom

2016年出版的《奥威尔信件集》更是让我爱不释手,翻来覆去多遍,信件集收入了1911年-1949年,Eric Arthur Blair(乔治奥威尔的原名)大量信件,要知道1949年的后一年,奥威尔就因为肺病去世了。

奥威尔说“一切装腔作势的文字都暗含欺诈”。他的文字干净简洁,对生活细微处的描写毫不娇作,总是恰到好处。一生颠沛流离却永远满怀着热情,关心下层工人的生活,维护人类自由,再各种糟糕的环境下,都能看到美好。

他是圣徒吗?他是写“英国式烹饪和用锡壶泡茶,不要放糖”的人。

1931年,奥威尔盖着报纸做的“羽绒被”等待天亮去才啤酒花,他告诉丹尼斯,“希望你不用被派来这里”。1940年,需要写评论的书讲他埋没,他不知道自己的书能否书写完成。他给《岁月》杂志写文,希望“武装人民”来抵挡侵占,最好的办法是“给大家分发手榴弹。”在前线,在最便宜的旅店,在战争期间各种混乱的环境下,奥威尔都致力维护人类的自由和尊严,并提出了超越时代的语言。

这就是书信的魅力,它在几十年里以一种单纯的方式存在着。如今邮件取代了大部分的书信往来,但如果有机会我还是想念写封信给一个人,捕捉转瞬即逝的感情,像E.B.怀特在书信集中捕捉到的“一个管洁牙线叫牙绳的女子准定是我的妻子。为找到她,我寻觅了好久。”

《奥威尔信件集》读后感(三):-

这本书花了我两遍才彻底看懂它,第二遍还将几个重要人物都记在了本子上,让自己不至于忘记。我没有看过大名鼎鼎的《1984》所以我只把他当成一个陌生的作家来了解。我认为他是个有着温暖的心和清醒理智头脑的人。对于爱人,他总是含情脉脉地。他与第一任妻子笑谈助产护士的信让我非常羡慕。他写给第二任妻子的关于朱拉岛的信也让我非常感动。尽管路途显得很麻烦很漫长。但他把那里描写得那么美,把日子描写得有那么多趣味。“不管怎样,你一定要来。什么时候都行,想待多久就待多久,只要提前告诉我就行了。”能受到这样的欢迎,谁会不想去看他呢?对待朋友,他也总是很温暖得,为他人设身处地地着想,西方人似乎经常使用这个形容词,他是个“忠诚的”朋友。“对于生者来说,这是一个正在腐烂的时代,但我想任何一个像皮尔斯这么大的孩子都应该有机会去见见更好的世界。”对待自己作品的不放弃。尽管《动物庄园》“被出版社抛来抛去”,他还是清楚着这部作品的价值,并且一而再而三地为它寻找合适的出版社。还有一些政治上的看法,我无法做出评价,但我觉得,他的建议与想法都是很善的。ps.对于和平主义者的抨击着实让我惊了一跳。我同意他。

看这本书还能学到一些写信的技巧。过去我也写过几次信,但都太过急于把自己的近况与想法倾倒出来,现在想想觉得会给别人很多负担。写信虽然是一种长时间的沟通方式,但也是一种你来我往的行为。

现在想想,这部作品让我挺幸福的。

《奥威尔信件集》读后感(四):《奥威尔信件集》摘录与书评

对于乔治·奥威尔(或本名,埃里克·A·布莱尔),读过《1984》和《动物庄园》,还以为他是一个严肃、刻板的人物,但这本书中的一些信件(虽然并没有很多,且大部分信件都平淡无奇),却也让我看到了更加真实的奥威尔:对妻子的含情脉脉和浓浓爱意,对友情和友人的珍视与关心,对战争的厌恶但又反对甘地式的纯粹和平主义等等,我想这才是真实的奥威尔,一个有道德有良心有热忱的作家。

奥威尔28岁时在给挚友的信中说到:除了下层阶级,我都没有特别感兴趣想报道的。在前线,写给妻子的信中,极尽柔情与爱意。“你是个完美的妻子。...。不过不管怎样,千万不要苦了自己。...。每当你说你感冒了或者身体虚弱时,我总是很难过。”对家庭的渴望。体现在对孩子的渴望,1940年37岁的奥威尔给友人的信中:“祝福新生儿,我希望也相信母子两人都平安。请带给玛格丽特我诚挚的祝贺和祝福。拥有自己的孩子,这是一件多么美好的事,而我一直也这样梦想着。”“关于甘地与和平主义。也许我并不该暗示和平主义者们本身过着一种受庇护的生活,但事实上,‘纯粹的’和平主义者们一般都来自中产阶级,他们成长的环境都及其优越。...。政府不能被‘纯粹’和平主义者的准则所左右,因为在任何情况下偶拒绝使用武力的政府,会被任意一群愿意使用武力的人们,甚至是个人所推翻。...。二十多年来,甘地一直被印度政府看作是他们的一个得力助手。我知道我在说什么——我曾经在印度警察局任职过。人们经常用一种冷嘲热讽的口吻承认:其实甘地让英国人更容易统治印度。因为在他的影响下,人们不再认为采取行动会对现实有所改变。之所以甘地在狱中总是受到仁慈对待,而且每次在他延长绝食、生命垂危时,总会收获一些政府的让步;是因为英国的官员们害怕他死了之后,他的继任者会因不再相信‘精神的力量’,而更愿意扛起炸弹。”1942年德军声称英国军队将一些德国战俘的双手捆住,于是作为回报,德军同样将一些英国战俘用铁链捆住。而同时,英国政府也宣称他们也计划将同样数量的德军战俘捆住,于是奥威尔在致《泰晤士报》编辑部的信中,对此事发表了如下看法:若回顾最近十年的历史,我们可以清楚地看出在民主和法西斯之间深刻的道德差异。但假如我们总按以眼还眼、以牙还牙的原则来行事,定会使人们慢慢忘记这些差别。奥威尔做过《论坛报》的文学编辑,定是非常熟练审查制度,我相信这也加重了他对审查制度的深恶痛疾吧。现在都把奥威尔的《1984》和尤金·扎米亚金的《我们》并列为政治讽刺的经典,而在1944年02月17日给友人的信中,奥威尔第一次听说《我们》,并专门提到了他对《我们》的浓厚兴趣,并表示以后也希望写一本类似的书:感谢您送给我《苏联文学25年》这么好的礼物,我特别喜欢它精彩的题词。我对苏联文学了解肤浅,希望您的书会填补我这方面知识的空缺。您的这本书已经激起了我对扎米亚金的《我们》的兴趣,我之前还没听说过它。我对这一类型的书很感兴趣,也一直在做笔记,希望我早晚也能写一本。