《有生之年一定要读的1001本书》读后感100字

《有生之年一定要读的1001本书》是一本由[英] 彼得·伯克赛尔著作,中国画报出版社出版的精装图书,本书定价:298.00元,页数:960,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(一):单纯比较一下各国版本的封面

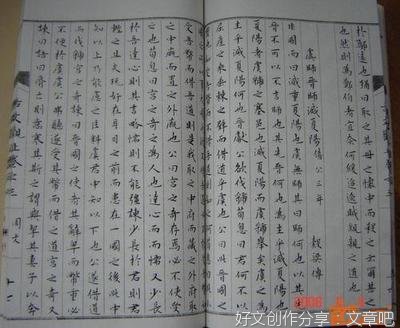

话不多说,如下图(这张图还是从京东购书页面上看到的,所以出版方真的没有意识到中文版有多突兀吗?)

凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字凑够140字

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(二):阅读1001本书的机会,要好好把握

促使人阅读的契机是什么?是学生时代由于囊中羞涩无法拥有的精装书,还是被“你还小长大再读”的阻挡,还是因为房屋狭小无法容纳太多的书籍?而假如给你一个机会通过一本书阅读1001本书,是不是足够让人欣喜若狂?

《有生之年要读的1001本书》作者彼得.伯克赛尔由于主编了这本让人爱不释手的书而广为人知。提及1001这个数字,他写道,“在死亡、讲故事和‘1001’这个数字之间,存在着古老的联系。”想必很多人的童年都读过《一千零一夜》,而这本故事集的背后是一个聪慧的少女通过知识求生的故事。而《1001本书》所收录的书目并非只是书目本身,精美的海报、作者的生平、书中的名言,都是彼得想要传递给我们的信息--如何阅读一本书,如何通过三五百字的介绍让人对一本书爱不释手。而很多书籍由于经典、名句横生而让他陷入不知如何介绍的窘迫。索性最终呈现在读者面前的,是一座心灵的图书馆。在此刻彼得隐去了他在书写时的艰辛、收录书目时的繁琐工作,只将甘甜的果实呈现于人前--深藏功与名,莫不如是。

而关于如何阅读这本书,作者提供了三种方式:扉页将这1001本书对应的页码悉数标清,可以按图索骥;而书的主体内容则按照时间线划分,由古至今娓娓道来;而我则在拿到手的第一刻便信手随意翻到一页开始阅读--这样一份有份量的、犹如艺术品的书单,打开便是一种享受,遑论精美的海报、电影剧照与部分作家的影像。

广泛的阅读让人能获得什么?我觉得是从容--不在于了解了多少,在于知晓在已有知识面外还有广袤的未知,就觉得生活枯燥也没什么,至少还能了解更多有趣的世界。“阅读能把生命延长三倍,”把这句话奉为座右铭后我对于阅读的兴趣日渐高涨,而对阅读什么书却有些迷惘。此刻《1001本书》出现的十分及时--要知道循着已经熟悉的边界没有风景,而书中既有《三国》、《红楼》、《弗兰肯斯坦》等流传度很广的名著,也有在此前我不了解的《蛇结》(弗朗索瓦)、《没有个性的人》(罗伯特)等略微冷门的书籍;除此之外,书中也对一些带有明显时代背景的图书做了介绍--例如《飘》,同时彼得也指出,“《飘》并非没有争议的小说。”但同时“它是无可争议的文化现象,不只对美国小说的创作方向做出了贡献,还令美国人对自己历史的观念形成起到了积极的作用。”正如对法国大革命可能不熟知但却知道《悲惨世界》的珂赛特,不了解南北战争也可以通过《飘》回到那个动荡的战争年代。有感染力的文字可以穿过时间的隔阂而带动人的情绪,这是文字的魅力,也是阅读的动力。

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(三):书读不完?

英国学者彼得·伯克赛尔主编了一部“砖头书”,无论体量还是书名都令人焦虑——《有生之年一定要读的1001本书》。这份超级书单筛选出古往今来1001部具有代表性的文学作品,或是公认的经典,或是某种类型文学的先驱,或是一个时期的现象级畅销书,或是有话题性或独特社会的价值……选书标准不一而足,阅读难度各异,大部头、意识流、后现代均有涉及。 书单在手,无需为选书烦恼,只是读完遥遥无期:倘以每周阅读一本计,读完这份书单上的所有作品也得花上二十年呢!不过,读者似也不必太焦虑,凭借本书中每篇几百字的介绍虽不等同于读过了原书,至少可在脑海中建立一幅全景图,了解有哪些值得重读或被低估的好书,再由自己的阅读口味稍作增减。 动辄百万字的大部头如何能用数百字说清?本书的文字不尽然是情节梗概,更多的是对所选书目妙处的提点,结合成书时代背景、作者生平和社会反馈,勾起读者阅读兴趣。拿毫无争议的经典《战争与和平》来说,多少人在学生时代就发愿读完全书,买回家却束之高阁?不要嫌托翁啰嗦,作者说:“一旦你走进托尔斯泰笔下的俄国,你就不想离开了。”并且强调一定要读全译本。静心感受电影画面一般的场景,这是旁人的转述替代不了的。 另一部经典《堂吉诃德》不是那种一望而知的思想深刻的名著,少时单纯将之作为故事听,只觉满纸荒唐言,槽点满满,然而随着阅历增长,在其他文学作品共同构筑的全景下重新审视,其讽刺意味不言自明。难怪作者说,它的魅力正在于“百读不厌、常读常新”。有趣的是,书单还收录了两部与之相关的作品。一部是戏仿《堂吉诃德》的作品:《女吉诃德》,被称作“简·奥斯汀《诺桑觉寺》的先驱之作”;另一部是《骑士蒂朗》,尽管《堂吉诃德》被视为反骑士小说,《骑士蒂朗》却是难得的对骑士精神的辩护,以至于塞万提斯都说,这部小说是“乐趣的宝库和愉悦的矿藏”。 今天的网络段子手想象力爆棚,时有流行文体,多是绕开正面批判,自我调侃、针砭时弊。网友们感同身受,众口附和。殊不知,在没有互联网的时代,小说就是“段子手”的舞台,印象最深的是乔纳森·斯威夫特的《一个小小的建议》,正话反说,极尽反讽之能事,懂的人自然懂。 不少文学作品被改编成了电影,有些电影比原著还有名,像是本书封面的《发条橙》、阿瑟·克拉克的《2001太空漫游》、斯蒂芬·金的《闪灵》等。不妨将电影和原著对照来看,感受脱胎于文字的魅力。芥川龙之介的《罗生门和其他故事》、莫言的《红高粱家族》都包含很多个故事,不只是黑泽明或张艺谋镜头里的画面,或许从原著中,我们可以通过作者的布置读到更多,在心中重塑一个更丰富的小社会。 1001本书就是1001个引人入胜的奇妙世界,等待着读者去探索。书读得完吗?文学家金克木曾以“书读完了”命名他的文集,语出一则轶事:陈寅恪幼时见到历史学家夏曾佑,老人对他说:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读完了,没得读了。”可以想见,听闻此语的陈寅恪讶异之情,但到陈寅恪老年,自己也博览群书,方能体悟对方所言,书读得完。就中国古书而言,必读的几十种打底,厘清脉络,其余的不过是锦上添花,可以选择自己需要的和感兴趣的信息,浏览泛读。古今中外的文学世界范围更广,但要“读完”也未必不可能。伯克赛尔的团队在浩如烟海的作品中进行初步的筛选,相当于一个“打底”、一个全景俯瞰。所以,我们也没必要纠结哪本书不该入选却入选了、哪本书应该入选却未能入选,这本就见仁见智。接下来的深入阅读,读者可以根据兴趣扩展,譬如,建立横向联结,阅读同一时期、同一风格、同一主题的作品;亦可纵向深挖,阅读同一作者的所有作品,或是根据他的师承、交游展开阅读;可以结合喜欢的电影对照阅读原著,也可以环游世界边走边读。阅读是通往更广阔世界的大门,一次次探索积累的经验与生命产生交集,它让我们对未知既感新奇又笃定,即便无法丈量每寸土地,也不遗憾;即使书读不完,也不焦虑。

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(四):这世界竟有读书这样的好事

文/舒念

“最近书荒,求大家推荐几本好看的书。”这样的问题你不是自己提过,大概也曾经遇到过。我们绞尽脑汁地回忆自己看过的书,谨慎地挑选出最适合推荐给别人看的那一类,有时还要分析这个人的性格爱好,以精准命中他的兴趣点,在安利和被安利的时候,我们也收获了阅读的另一种乐趣。这也是阅读《有生之年一定要读的1001本书》的乐趣。

世界上还有比读书更加一本万利的事情吗?无论你读的是什么书,最后总是能收获一种满足,甚至还能将这种满足感传递下去。有些书永远口耳相传,这些书永远都是我们推荐书籍最好的选择。在《有生之年一定要读的1001本书》中,编者也以时间为轴,介绍了那些影响了世界的著名作品,但这些“世界名著”和我们小时候了解过的概念还是有很大的不同,这里的“名著”更注重其社会意义,而非是写作的技巧或教育意义,一些我们童年熟知的作品就不在此列之中。

但有些书重要的历史地位还是让它们在这部巨著中展示出不一样的色彩,本书收录的第一部作品便是《一千零一夜》,这和书名也形成了默契的呼应,此外紧接而来的便是东亚的文学作品,诸如《源氏物语》以及我们最为熟悉的《三国演义》和《水浒传》,也就是说,即使这部书的主编来自英语国家,也并没有局限这本书的视野,不仅是东亚,还有更多小语种国家的作品出现在这部书中,也让这部书真正成为了一部阅读的指导书。

当然,这部书不可能来自一个人的阅读体验,一个人要花多久的时间才能完整读完1001本书ネ呢?对于忙碌的现代社会,这个时间无疑被无限延长了。这本书收录的1001部必读之作也来自于一百多位编者之手,也让这本书拥有了一百多种价值观的综合视角,也算是实践了“完成一个跨国界、跨文化共识的书单”的目标。

除了做一份试图普世的书单,这部书还是一个文学发展的编年史,那些具有重要意义的作品都出现在这里,还带上了相关的插图,那些过去的封面和原版插图以彩色画面再次出现在我们眼前,我们也许会发现有些书确实具有不一样的意义,我们在不同的年龄段阅读的时候都会收获不一样的感受。

比如各大书籍排行榜上常会出现的《百年孤独》或是《瓦尔登湖》,在人生的不同阶段都会有截然不同的阅读感受。但《有生之年一定要读的1001本书》并不是一本书籍简介汇编,它唤醒了我们对过去读过的经典的记忆,也让我们找到了新的阅读可能,这本书就像一个厚重的盲盒,随手翻开一页都能与惊喜相遇。

下次需要安利或者被安利的时候,就随手翻开这本书吧,书籍的世界还有太多值得我们去探索的地方。所以,还有比读书更好的事吗?

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(五):有生之年未必能读完1001本书,但是你可以读完这本书。

我是一个喜欢阅读的人,虽然说现代似乎真正阅读的人越来越少,但我在书中仍然能找寻到很多的乐趣。我一直觉得时间不够用,世界上有那么多好书,我都来不及读。对于一个真正喜爱阅读的人来说,如何去挑选所读的书,把有限的时间用在阅读一本好书上呢?这时候一本书吸引了我的注意,那就是《有生之年一定要读的1001本书》。

以一个热爱阅读的普通人来计算,一周能读完一本书已经是我觉得比较快的速度,这样算下来,一年可以读50多本书。简单的算一下,有生之年要读完1001本书必须用20年时间。而一个普通人,未必一生能读完1001本书。如果说我们真的没有那么多的时间和精力去阅读,那我觉得这本书也是更适合我们的。 《1001本书》中介绍了全世界各地的书籍,其中有我们耳熟能详的名著,也有一些比较冷门的故事,要读完这一本书也要花费不少的时间。但通过这本书,我们也可以从中找到自己觉得有趣的故事。首先这本书的设计非常合理,它在开头就运用了作品索引,这样可以让我们更便捷的找到想要的书籍。其次它的所有内容是按照时间顺序排列,从19世纪前一直到21世纪,把每一个时代的书籍都做一个归类。书的最后还有作家索引,也是便于我们寻找喜欢作家的书籍。而这本书可以说是通过全彩页的形式展现了100一本书的内容。书中的很多书都有配图,配上比较经典的插画或者是封面图,让所有读者对这一本书也有一个感性的认识。

开篇第一本就是我们耳熟能详的《一千零一夜》,这本书即使不用多介绍,我们也了解其中的内容。而这一部19世纪前的书籍,也迎合了这本书的书名《1001本书》,可能也是作者的一个用意。之后书中不仅收入了西方的作品,也收录了我国的四大名著《三国演义》,《水浒传》《西游记》《红楼梦》等,还有我们耳熟能详的西方名著,《基督山伯爵》,《简爱》等等各种类型,也可见这本书给我们介绍的书籍充满国际性。

这本书中,一本书的介绍,包括书名作者和作者生平,首次出版时间和出版商,有人会觉得这些信息无关紧要,但我觉得这些信息更能反映这本书的历史就像人的人生故事一样。这本书其中吸引我的是很多的原版海报,似乎能把我们带回到那个时代和那个场景中。这些原版的海报也是十分珍贵的影像资料。能真实反映当时社会的一种文化现象。这些都是无价之宝。

虽然说对于这1001本书,不可能每一个人都去赞同它,但我觉得不论是谁,只要拥有这本书,一定能在书中寻找到自己想要读的书,即使在这1001本书中找到100本喜欢的书,这也是一件很辛福的事情!如果我们真的没有时间去读完1001本书,那我们读完这一本《1001books》也是一件非常值得的事情!

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(六):有生之年一定要看的1001本书

最近非常有幸看了《有生之年一定要读的1001本书》这本书,深受震撼,深为感动。

这本书装订精美,图文并茂,一共有960页,近百万字,是我目前看到的最厚的一本书了。最开始吸引我的自然是这个书名了,有生之年一定要读的书会是哪些呢?为什么是1001这个数字,是否有什么特别的含义呢?

关于1001,我和一些朋友都不约而同地想到了《一千零一夜》。在《一千零一夜》中,山鲁佐德为了活命而编出来的故事,是没有结局的故事。这些故事里蕴含着无法餍足的欲望、一种显而易见的无穷无尽,让我们气喘吁吁地读个不停,急于读到更多,就像国王山鲁亚尔气喘吁吁地聆听一样。

这本书的编者,或许希望我们在看这些精挑细选出来的书单时,也有听那些故事时国王感受到的激动与欣喜吧。这样的猜测在书中得到了很大程度上的证实。

译名用“1001”这个数字来强调无穷与有限、众多与唯一之间那份让人心神不宁的相似。在一千零一夜的漫长时光里,山鲁佐德总是只有一夜可活;夜色渐消之际,死神常伴左右,为每一个消逝的夜晚赋予了大限将至的鲜明感,为充满活力、不断衍生的整部作品赋予了确切无疑的“末事”的滋味。而又是怎样的书可以被看作是有生之年不得不读之精品呢?带着满满的好奇心,我打开了这本书。

编者极为准确地概括了我们阅读这本书时的心理状态——

大致说来,读者会有以下四种反应。他们会愉快接受这一事实:某些他们珍爱的书被选入了书单;他们会对我谈起他们闻所未闻,而本书鼓励他们读读看的那些小说;他们相信某些书不配入选,他们会质问入选理由何在;他们想要知道,他们认为理应入选的某些书目为何会被排除在外。我能够深刻地体会到在浩如烟海的文学作品中做选择是多么有挑战的一件事情,因此也愿意用一种比较包容豁达的心态阅读这本书,享受这一次文化的盛宴。

在具体的内容上,本书对于精挑细选的文学作品(主要是小说)都设置了一个条目,并且用简洁又极富概括力的文字进行总结,从而能够让读者们大致了解这本书的精彩之处。

这些条目要做的,既不是对每一本书进行全面周到的评论,也不是要让我们体会到原作的滋味,甚至也不是仅仅提供一份刻板的情节梗概。每个条目要做的,是以临终忏悔般的紧迫,反映出每一本小说的引人瞩目之处何在,每一本小说非读不可的原因何在。

这本书中收录的有很多我们耳熟能详的作品,比如《三国演义》,《水浒传》,《傲慢与偏见》,《鲁滨孙漂流记》,不过更多的是我还没有看过的优秀作品。

比如伏尔泰写的《老实人》,被人们奉为启蒙运动的典范文本,但它同时也是对启蒙运动中的乐观信念的嘲讽。 伏尔泰批判的对象是莱布尼兹的“充分合理原则”,这一原则主张存在的就是合理的。将这一原则加以推论,就会得到这样一种信念:在所有可能存在的世界中,现有的世界必定是最好的。1809年版的《老实人》里一幅浪漫派风格的插图配有文字:“我的船长……暴怒之下杀死了所有挡路的人。”通过三五百字的描述,我们就可以了解到这是一部针砭时弊,刻薄又滑稽的讽刺作品。

又如美国作家埃德加·爱伦·坡写的《陷坑与钟摆》,有种难以抵挡的忧惧氛围。据说他的许多短篇小说着力描写绝望的主入公陷入困境,因恐惧而濒临疯狂,这些与他的生活经历有关。

通过简短的描述,就足以激发我们去阅读原文的兴趣,文字的魅力也在最大程度上展现出来了。

每个条目可以看作一个“微小事件”,一场麻雀虽小但五脏俱全的阅读体验,读者可以从中以小见大。

虽然书里内容很多,但随手翻看一页就是一个独立的部分,每一页都有让我们意想不到的惊喜,能够让我们感受到经典文学作品深刻又长久的生命力。大爱此书!

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(七):给邪恶混乱阅读党的一份简洁书单

一本书的书名的确可以引起读者的阅读兴趣,不管是“有生之年”还是“1001本书”,都会让人带着好奇心去翻阅究竟是哪1001本书在历史的长河中脱颖而出。但我仍要提醒一下,因为这比我家特大号皮卡丘玩偶还要重的书是人为编写,可能存在个人色彩,这本书起源于英国,因此,它有一个相当英国的侧重点和一个相当明确的现代倾向,所以必须对它的内容有很大的保留,所以把这本书的调性从“有生之年”调到“某个时刻”更为妥善。还要补充一点,如果你是猫头鹰阅读群体,那么请放弃这本书,因为它实在是不适合睡前在床上捧读,它的价值更能体现在快速浏览的邪恶混乱阅读党的身上。

伯克赛尔在引言中解释了这本书的创作理念,他将标题与《一千零一夜》联系在一起——在阿拉伯的1001个夜晚,山鲁佐德通过每晚给国王讲故事,来延缓她的死亡时间。在这样一个伟大的象征数字中拥有了无限的暗示,还有即将到来的厄运的“致命的紧迫感”,以及她对生存的需求。在这种“膨胀与收缩”和“宽敞与狭窄”之间的紧张关系中,超过一百位学者进行了撰稿,在其中有天马行空的小说,也有充满旧日气息的回忆录以及自由的散文,每一本书大概只用了几百字进行概括,再加之书籍封面设计、作品相关图片、宣传配图和作者照片,将其放大至1001倍,就有了这本大部头(我真的是拿了一本书,而不是一块砖头,地铁工作人员,您就让我过了安检吧!)

书中推荐的书籍几乎都是很久之前的作品,也许是现在出版的书籍数量之多造成了当代财富尴尬的原因,但我怀疑过去几个世纪仍在出版的书籍是否还存有原稿,除了少数学者所知的档案馆或博物馆之外,还有什么是未知的,以及我们这个时代所存在的文化水平和质量——确实展示了一堂关于虚荣、短暂的历史课。突然想到昨天还去西西里弗矢量咖啡馆阅读,如今还有一家可以纸质阅读的书店,还真是一件幸运的事情。

书中的一些插图,让这本书的内容锦上添花。也许读者可能忽略文字内容,但这些图片会阻止我们翻页的手指,并会放慢速度去关注标题内容,从而从标题转移到文本(细品,妙啊!一个大循环)让·德·博舍尔1923年为阿普列乌斯的《金驴记》所作的渲染以其直率的性行为令人震惊,而1958年为《德古拉》的恐怖电影所作的一个法国符号则粗略而有效地提炼出了性、爱和死亡之间的紧张关系。

书中收录了很多国内外优秀的作家作品,中国的《三国演义》和《水浒传》也在其中,但是因为1001的数字压缩,也导致很多我心中非常不错的作品流失,如:威廉·博伊德的《凡人之心》、诺曼·梅勒的《裸者与死者》、还有最近因为游戏出版热度依旧不散的J.K.罗琳的《哈利波特系列》。

这本书有些遗憾是体裁小说的推荐比较少,以犯罪和科幻小说对比的角度去看的话尤其明显。不过值得一提的是象征性图画小说《守望者》的出现带来了一丝意想不到的惊喜。

这本书已经出到了第6版,进步可以堪称显著,因为如果带着挑衅和硬杠的态度将几版去拉表进行对照的话,也许会发现最初这本书是以欧洲中心主义来做选择,70%的西欧和25%的美国,剩下5%由世界其他国家去瓜分,而第25页也不会是《三国演义》和《水浒传》。话至此,再多说几句可能就会变成好优美的中国话了,因此,相比较这本书,我更喜欢这版书。

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(八):有生之年:“快来读我吧!”

阅读本来是一件极为私人化的事情,不同的人对书籍的喜好不同,即使小说这一分类,喜欢阅读的方向也不尽相同。

若想做一个有关于书(小说)的清单,还是有生之年系列,的确不是一件容易的事情,所谓众口难调这个道理,任谁都知道。

那么,《有生之年一定要读的1001本书》的诞生,究竟有什么不一样的意义?它所选取的书籍到底有怎样的特点?

回答这个问题之前,不妨先来看看本书作者彼得·伯克赛尔的履历,他是英国学者和作家,从事当代文学、文学理论和文学现代主义研究,编写过《牛津英语小说史》(第7版)著有《21世纪的小说》《小说的价值》等。从他的履历不难看出,彼得对文学与小说具有一定研究,这也就意味着他选取1001本小说具有相对的侧重点。

《有生之年一定要读的1001本书》自出版至今,也已经到了第6版,由此可见,它在一定程度上还是受到很多读者的喜爱。虽然公众反响不一,有赞有弹。但它的存在自然有它存在的意义。

首先,从书籍的选取来说,《有生之年一定要读的1001本书》具有一定的包容性,它几乎涵盖了全世界范围内各国家极为优秀的小说作品,这对于全世界的读者来说,都具有一定的参考意义,除却本国的小说之外,还可以了解到其他国家的小说。如果读者有幸阅读其他国家的小说,势必也多少了解了其他国家的历史与文化,毕竟任何文学作品诞生都有它独特的历史背景与文化背景。如此说来,《有生之年一定要读的1001本书》的价值远远超过书籍本身。

其次,它是不知道读什么小说的读者的指明灯。自古至今,文学小说的历史源远流长,我们究竟应该阅读什么?这如同大海捞针,也许对本国作品还相对熟悉,但对其他国家作品却较为生疏。那么,《有生之年一定要读的1001本书》的价值就体现出来了,不知道读什么,就翻开这本书看一看,通过检索可以查找每一本书的简介,也可以看到它的作者、出版年代等等信息,对哪一本书感兴趣,找相应的书阅读便是。

再次,也许你会如同麦哲伦发现新大陆一样发现你喜欢的领域。阅读是很私人的事情,每个人的口味也不一样。譬如我,有段时间特别喜欢侦探小说,便忽略了其他类别的小说。直到偶然的契机,接触到新的类型,才渐渐跳出侦探小说的坑。《有生之年一定要读的1001本书》所选的1001本书,所涵盖的小说类型不同,也为读者提供了一个新的阅读角度,那就是可以有选择性的阅读其他不同类别的小说。

最后,《有生之年一定要读的1001本书》有可持续性发展的特点,它并非是固定不变的,单一的,它是可以随时代更替的。这也就意味着,《有生之年一定要读的1001本书》虽然包含了1001本书,但是1001并不是一个确切的不变的数字,它代表了无穷无尽,就如同《一千零一夜》一样,象征着没有尽头。那么,对于书中确切的1001本书而言,它们可以随时代的发展变更,读者也可以在阅读本书之后,借此寻找更多的书籍阅读。

《有生之年一定要读的1001本书》所选书籍并非就适合每一个人,但它的存在,还是具有很重要的意义。尤其在这样一个电子产品遍布整个世界,阅读成为一件很稀奇的事情时,如果它能吸引更多的人走进文学的世界,阅读的世界,它也算是发挥其作用了。

作为一本大部头,《有生之年一定要读的1001本书》就像是一本小说大词典一样,它可以按照作者首字母顺序检索,也可以按照不同年代检索,需要的时候,拿出来检索一番,意外的惊喜说不定在等着你!

这样一本小说清单,着实让人沉迷,尤其是书中每本书的简介与清晰的配图,它似乎在召唤每一位读者,“快来读我吧!”

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(九):它之于我的意义

(记8月擂台——你妈喊你吃饭啦——别急我先打完这一本)

为什么我们需要我们一定要做的事情的清单?一定要去的地方,一定要看的电影,或者我们一定要读的书?我们是不是已不能自己下定决心?我们是否已经失去了为自己寻找艺术的心?

Reading Challenge书目,**百大图书排行榜,年度**作品……是否听来感到非常的熟悉。在当今这种文化消费的混乱中,书目(文学)清单仿佛总占据了一个特殊的位置:它们是在告诉你该读什么、该想什么、该喜欢什么?还是只单单给你一些方便的提示呢?它们到底是想带来有用的描述还是想进行崇高的规范呢?我想大家对此多多少少都有甄别的能力,都应该有甄别的能力。

就《有生之年一定要读的1001本书》这本书来说,你可以将它看作一本文学参考书,一本“短评”合辑,一份蛮长的文学书单。这本书最好的地方之一是它的外观。布局清晰且有吸引力,并附有大量精美的照片和书籍相关信息,检索方便一目了然。

当然这份书单是主观的,它只是世界文学作品的一个快照。因此,还是无需讨论它的挑选是否合理,有无明显遗漏,我想这都是完全没有结果的,也无甚意义。而另一方面,毫无疑问的,若将有史以来所谓的“最重要”或“必读的”的 1001 本书列出来那几乎是不可能的工作。此番只能算是一次很好的尝试,其结果是提供了对一些有史以来伟大的小说的精彩参考。

毕竟将一部部强大的小说作品的精髓提炼成仅几百字表述出来,绝非易事。或许质量参差不齐,但也不用斤斤计较,有些是提供了对一本书的具有真正洞察性的点评,而另一些则似乎只是简介和百科条目之间的交叉混合。可无论如何此类书籍的存在便是为了提醒我们,我们所知道的和被遗忘的事物,以及我们模糊意识到的但从未完全理解的事物,甚至从未听说过的事物。它所发挥的作用,便是让读者既能了解到最不起眼的特色书籍,还能沉浸在大量文学作品之中,毕竟不是每个人都能各方涉猎,说不定你在这其中就能发现惊喜呢。我想这就是它的价值所在。

随着待读清单不断增加,我正在考虑如何更好地优化我的阅读时间和阅读方向。同时也随着纸质书购买量的不断增加,当生存空间不断缩小时,也就有了更为纠结的问题,这书还有没有再读的必要呢,买了好多年了,还会不会读呢,堆这堆着要不要处理了呢,真的没地方放了,爸妈又开始唠叨了。这时候“它“的出现或可为一剂辅佐良药,其实现在,慢慢的我也改变了对纸质书的执念。现在的我对弃书已毫无顾虑。毕竟时间是宝贵的,无感又不读的书,读过亦无感的书留有何用呢。反正终会遗忘,终会消亡,有生之年一本一本读下去便好。

毕竟

还有那么多的浪漫

还有那么多的伤痕

还有那么多的扣人心弦

还有那么多的令人着迷

还有那么多的

那么多的等着我呢

《有生之年一定要读的1001本书》读后感(十):望这份清单能够激发你对阅读的热爱

《有生之年一定要读的1001本书》光看书名就足够吸引人了,大家都会带着到底是哪1001本书值得一读呢的问题去期待它。

正因为有这种期待,所以我这个一向特别在意书籍颜值的人,竟然没有嫌弃它红、黄、绿为主色调的封面设计。

1001系列的书籍有个点是我觉得非常不错的,就是书里的作品都是按照时间的顺序来编排,这样不仅能够让读者清晰的知道作品的创作时间,也方便与同时期的作品作比较,也能够大致看出作品的发展特点。

其次除了按时间顺序编排外,书籍还将书中收录的作品做了个索引目录,让读者可以像查字典一样去查阅书中收录的作品。不得不说应该是比较人性化的了,毕竟《有生之年一定要读的1001本书》全书有960页,若没这个索引读者想要翻阅还真是不容易的。这大概也是为了补足目录吧,因为本书的目录只是按几个较大的时间来拍的页码,分为19世纪前、19世纪、20世纪、21世纪四部分。

书中收录1001本世界各国、不同题材的书籍,有我们非常熟悉的名著作品如《水浒传》、《巴黎圣母院》、《源氏物语》、《堂吉诃德》等,也有些作品是我们所不熟悉的,比如我在索引中看到《活着》一书,我一开始以为是我国作者余华写的《活着》。毕竟余华的《活着》在我国也算是一部非常经典的作品了。而当我翻开《有生之年一定要读的1001本书》中收录的《活着》,发现这是英国的作者亨利•格林的作品。而看完介绍后这本书也没能引起我的阅读兴趣,书中是这样来描述的:“故事讲述了伯明翰的工人阶级社会,或者从更广泛的意义上来说,它是一个团体的自我表达。作者创造性的用口语和行业语汇,反应出劳工阶层的乐观或者反社会行为。”

没错,这是我要说的另一个点,《有生之年一定要读的1001本书》的主编是英国人彼得•伯克赛尔,包括众多的撰稿者也都是外国作者。而作品再经翻译成中文,让我读来难免觉得书中的作品介绍写得未免有些不尽如人意,对于我所不熟知的作品来说也许这种感受还不是特别明显,顶多感觉看了自己不会被它的介绍吸引去看那本书。但是看了书中对《水浒传》和《三国演义》的介绍后,我明白了这大概就是中西表达方式的差异吧,同时也能感受到外国编者对我国著作的了解和讲述是脱离我国历史文化的,故而他们的书籍介绍表述会让我看得异常的难受。

1001本书中其实大部分作品都是欧洲的作品,毕竟编者是英国人,自然熟知的作品以英国、欧洲为主,毕竟要编写这样一份世界级的书单是非常不容易的,编者想要面面俱到,又能很好的把握住世界各国的作品那大概是不太可能的,故而有所偏颇在所难免。所以对于这样一部巨作来说,尽管已经出版至第六版,仍然不尽完美。

文化、历史、语言表达等差异让这部作品一定会饱受争议,让某一个人或者某一地域的人来编写这样一部涵盖世界各国经典文学作品的书单,无疑是要被质疑的,毕竟文学与意识形态紧密联系,也受国家、民族的文化、历史、语言表达等影响,编者难以掌握,自然也就会受到质疑。

但不得否认的是这1001本书的书单是个好的开始,是给所有喜爱阅读之人的一份礼物,哪怕这份礼物充满了馈赠之人的主观色彩,但不妨碍我们通过这样一部作品,去激发我们对阅读的热爱。