达·芬奇密码读后感10篇

《达·芬奇密码》是一本由[美] 丹·布朗著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:432,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《达·芬奇密码》读后感(一):《达芬奇密码》

《达芬奇密码》

对于畅销书,有时候我喜欢隔上一段时间之后,再去看。有的书是因为实事效应而畅销,时效过去了就没人看了。有的书是炒作起来的,过了几个月就销声匿迹了。而能一直保持畅销的书,肯定会有原因的,比如《达芬奇密码》。畅销有一年多了,前几天我才开始看,看了以后就欲罢不能。悬疑故事最高境界不是描写的对象吓人,而是把你带入其中,让你感觉那故事是真实的,真实的感觉才最恐怖。

故事本身就很精彩两天的时间内发生了那么多的故事,紧紧围绕着圣杯展开。一看这就是一个男人写给男人看的故事。悬疑、解密、侦破、追踪、解码和文化、艺术、宗教、历史、隐休会结合起来,气势非常宏大,跨越了很多领域,中国现在还写不出这样的书,因为中国还孕育不了这样博学的作家。

看了以后也对里面的内容挺感兴趣的,于是订了两本相关的书,也跟一次畅销和潮流的尾巴。

《达·芬奇密码》读后感(二):耶稣的选票

耶稣基督是一个非常有影响的历史人物,也许称得上是迄今为止世界上最高深莫测和最鼓舞人心的领袖。如同神话中的救世主,他推翻了君王,鼓励了百万民众,创立了新的哲学。作为所罗门王和大卫王的后代,耶稣是犹太人理所当然的王。因此,他的一生被成千上万的追随者记录就不足为奇了。

我们现在所知道的《圣经》,就是从众多的记录中选择了很少的几个编成的,包括《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》等。但是,具有讽刺意味的是,编纂者是罗马的异教徒皇帝君士坦丁大帝。

君士坦丁一生都是个异教徒,只是在临终的时候才接受了洗礼。因为那时他已经无力反抗了。君士坦丁在世时,罗马的官方宗教是拜日教——信奉“无敌的太阳”的宗教,而君士坦丁是当时太阳神的大祭司。然而不幸的是,在罗马发生的一场宗教骚乱愈演愈烈。耶稣被钉上十字架三百年后,他的追随者成几何倍数地增长。基督徒和异教徒开始冲突,矛盾加剧,最后双方甚至威胁要把罗马一分为二。君士坦丁决心干预此事。公元325年,他决定把罗马帝国统合在一个宗教派下。那就是基督教。

君士坦丁是个非常精明的生意人。他看到基督教正处在上升阶段,就把宝押在获胜的一方。历史学家至今仍对君士坦丁表现出的雄才伟略极为赞赏,因为他竟然让那些拜日教的教徒转而信仰了基督教。他把异教徒的象征符号、节日和仪式都融入正在不断壮大的基督教,从而创立了一个双方都能接受的混合宗教。

在这次宗教大融合中,君士坦丁需要强化新基督教的传统,因此他举行了著名的“基督教会议”,就是一般所说的尼西亚会议。在这次大会上,人们就基地教许多方面的问题都进行了辩论和投票,比如复活节的日期、主教的职责和圣礼的管理,当然也包括耶稣的神性。

这一点至关重要,因为直到那个时候,耶稣的追随者们认为他是一个终有一死的先知,一个伟大而能力超群的人。但无论如何,他是一个人,终要一死,而不是神的儿子。

“耶稣是神的儿子”是由官方提出的,这一说法在尼西亚会议上被投票通过。投票结果比较接近,险些没被通过。但不管怎样,确立耶稣的神性,对罗马帝国的进一步统一以及增强梵蒂冈教廷的权力都至关重要。通过确立耶稣神性的手段,君士坦丁把耶稣变成了一个超脱于人类世界、权力不容侵犯的神。这不仅排除了异教徒们进一步挑战基督教,还使得基督的追随者们只能通过罗马天主教会——这个唯一确定的神圣管道——来给自己赎罪。

把耶稣确立为救世主对充分发挥罗马教会和罗马帝国的政府职能非常关键。许多学者都宣称,早期的罗马教会把耶稣从他原来的追随者那里偷走了,抹杀了他以肉身传达的教诲,把他裹进不可穿透的神性的斗篷里,以此来扩大他们自己的权力。

由于君士坦丁是在耶稣去世四百年后才把他说成神的,因此有成千上万份记录着耶稣的终有一死的文献依然流传着。为了改写历史,君士坦丁知道他必须采取大胆的行动。由此,基督教历史上影响最为深远的时间发生了。君士坦丁下令并出资编写了一本新的《圣经》。这本《圣经》删掉了那些记叙耶稣个性特征的福音,而将那些把他描述得象神一样的福音添油加醋了一番。早先的福音书被查禁焚烧掉了。那些选择尊崇被禁的福音书,而不看君士坦丁制定的《圣经》的人成了世界上的第一批“异教徒”。

让历史学家们庆幸的是,君士坦丁试图销毁的福音书中有一部分竟流传了下来。《死海古卷》于20世纪50年代,在以色列沙漠库姆兰附近的一个山洞里被发现。当然了,还有1945年在埃及发现的《科普特文古卷》。这些文献不仅讲述了耶稣的真实故事,还以很人性的词句谈论基督的教诲。当然,梵蒂冈为了保持它那欺骗民众的传统,竭力制止这些古卷的发表。因为这些古卷明显地展示了历史上存在的分歧和摩擦,明白无误地确认了现在的《圣经》实际上是由那些别有用心的人编写删削而成的。那些人把耶稣基督说成神,从而利用他的影响来巩固自己的权力。

早年的罗马教必须说服世人,有死的耶稣是个神。因此,任何描述耶稣世俗生活的福音都必须从《圣经》中删除。然而不幸的是,那些早期的编写者发现福音中有个反复出现的主题,这一主题描绘了耶稣的尘世生活,令他们感到非常棘手。那就是关于抹大拉的玛利亚的福音。更确切地说,是关于她和耶稣的婚姻的主题。

耶稣和抹大拉的玛利亚的婚姻是有历史记载的。比如《腓力福音》就明白无误地记载了抹大拉的玛利亚和耶稣的爱情关系。而且,说耶稣是个已婚男人,比《圣经》里说他是个单身汉的观点更站得住脚。耶稣是个犹太人,而按照当时的传统,犹太男人是必须结婚的。根据犹太人的习俗,独身是要受到谴责的,一位犹太父亲有义务为他儿子找一个合适的妻子。如果耶稣没结婚,至少《圣经》中会有一部福音提到这件事,并为耶稣的独身作些解释。有一部叫做《耶稣最后的诱惑》的美国电影,讲述的是耶稣和抹大拉的玛利亚发生性关系的故事,有的国家的政府迫于教士们的压力查封了这部马丁·西科塞斯执导的影片。

《抹大拉的玛利亚福音》记载,耶稣怀疑他将会被捕并被钉上十字架。因此,他告诉抹大拉的玛利亚应该怎样在他死后继续掌管他的教会。结果,彼得对听从一个女人的命令非常不满。根据未经篡改的福音,耶稣没有命令彼得去建立基督教会,而是让抹大拉的玛利亚去做。当然,最终是圣彼得建立起了教会。

抹大拉的玛利亚不仅是耶稣的左右手,而且是一个很有权势的女人,不是通常所说的妓女,这个不幸的诽谤是早年罗马教廷发动的那场战争留下的。罗马教廷不得不诋毁玛利亚,以此掩盖她所携带的危险秘密。事实上,抹大拉的玛利亚是便雅悯家族的人,是王室的后代。把她说成妓女,就是要掩盖她跟她那权倾朝野的家族的关系。与其说罗马教会关系玛利亚是否有皇家血统,还不如说他们更关心她跟同样有着皇家血统的耶稣的夫妻关系。根据《马太福音》,耶稣属于大卫王家族,是犹太王所罗门的后代。跟权势极大的便雅悯家族联姻后,耶稣就把两个家族联合了起来,从而结成了有效的政治联盟。这样,他就有可能合法地要求继承王位,恢复所罗门王的皇族。

下面要揭开的就是人类历史上最大的秘密。耶稣基督不解结了婚,他还当了父亲。抹大拉的玛利亚生下了耶稣基督王室的后代。抹大拉的玛利亚是在耶稣受难时怀孕的。为了耶稣后代的安全,她不得不逃离圣地耶路撒冷。在耶稣信任的舅舅约瑟的帮助下,玛利亚偷偷地逃到了当时被称为高卢的法国。在那里她受到了犹太人的庇护。正是在法国,她生下了一个女儿,名叫萨拉。

抹大拉和萨拉的生活被她们的犹太保护者详细地记录了下来。要知道,抹大拉的孩子是拥有犹太王大卫和所罗门的血脉的。因此,法国的犹太人认为抹大拉是神圣的王族,王室血脉传承人。当时有无数关于玛利亚在法生活的记录,其中包括萨拉的出世和后来的家谱。

这就是梵蒂冈从4世纪就竭力保守的秘密,也是当年十字军东征的部分原因,那就是收集秘密,然后把它们销毁。因为抹大拉的玛利亚对于早年罗马教廷的那些人极具威胁。她不仅受命于耶稣建立教会,而且还有物证来证明教会所宣称的神是有凡人后代的。为了对抗抹大拉的权势,教会长期大肆宣扬,说她是个娼妓,并销毁隐瞒耶稣和她结婚的证据,从而压制消除耶稣是有死的并且有后代的说法。

历史总是由胜利者来谱写,当两个文明交锋时,失败者的文明就会被删除,胜利者会编写颂扬自己而贬低被征服者的历史。正如拿破仑所言,“什么是历史?只不过是意见一致的寓言罢了,历史的本质就是一家之言”。但至少,有关抹大拉的玛利亚及其后人的信息还是流传了下来。据说很多原始文献被装在四个巨大的箱子里,同抹大拉的玛利亚的尸骨埋在一起。

耶稣的后人在犹太人的保护下在法国悄悄长大了。直到公元5世纪,他们才作出了一个大胆的举动——他们与法国的皇族结了亲并开创了一支被称为墨洛温家族。公元7世纪晚期,墨洛温家族的一个国王——达戈贝特,被梵蒂冈与丕平二世合谋刺杀。达戈贝特遇害后,墨洛温家族的后人几乎被消灭殆尽。值得庆幸的是,达戈贝特的儿子斯基斯伯特逃离了魔爪,延续了香火。他的后代,法兰克国王布雍的戈弗雷,怕他死后秘密失传,于1099年攻占了耶路撒冷,并在那里创建了一个秘密教会组织——郇山隐修会,负责保守和传承秘密,保护耶稣的后人。

在耶路撒冷的时候,隐修会得知希律圣殿的废墟下埋藏着一批文献,可以用来确认戈弗雷国王的那个威力极大的秘密。为了从废墟中取得文献,他们就成立了一支武装队伍——由九名骑士组成的“基督与所罗门圣殿的穷骑士团”,就是众所周知的“圣殿骑士团”。

骑士团参与了第二次十字军东征,他们告诉耶路撒冷国王鲍德温二世说他们是为了保护旅途中的朝圣者。他们分文不取并发誓清贫,但却向国王提出要基本的住处,请求国王允许他们住在圣殿废墟的马厩里。鲍德温国王答应了他们的要求,于是骑士团住进了荒废的圣殿中,秘密地在坚硬的石块中发掘文献。骑士们花了九年时间终于找到了他们所要搜寻的东西。他们带着发现的珍宝去了欧洲,在那里他们一夜之间就声名远扬。

不知道是骑士团敲诈了梵蒂冈,还是天主教会想买通他们,英诺森二世教皇立即下达了一个诏书,赋予“圣殿骑士团”至高无上的权力,宣布“他们的意志就是律法”,国王、教士都不得以宗教或政治手段干涉这支有自治权的军代。这样的诏书是史无前例的。

有了这样的新的全权委托书,骑士团的人员迅速增加,政治势力急剧膨胀,在超过十二个国家都有数量惊人的财产。他们开始向破产的王室贵族借贷,从中渔利。这样他们不仅创建了现代银行业,而且进一步增强了自身实力。

到14世纪的时候,梵蒂冈已经为骑士团的扩张提供了极大的帮助,这让教皇克雷芒五世下定决心对此采取一些遏制措施。他与法国国王腓力四世联手策划了镇压骑士团、限制其财富扩张的一系列巧妙而有计划的行动,以便将秘密控制在梵蒂冈的手中。在一次秘密的军事演习中,克雷芒五世下达了一个密封的秘密命令给他欧洲的士兵,预定在1307年10月13日——星期五——才能拆封这个命令。13日早晨,士兵们拆分了命令,开始围歼骑士团并严刑逼供他们亵渎上帝的罪行。那一天,无数骑士团成员被作为异端分子处死。那场悲剧在现代文化中还留有印记:时至今日,人们还认为星期五和十三很晦气。

虽然教皇克雷芒五世捏造了他们的罪行,并竭力要斩草除根,但圣殿骑士团有强大的同盟者,其中一些成员逃过了梵蒂冈的屠杀。教皇真正想得到的东西,被圣殿骑士团的缔造者——郇山隐修会偷偷地运走了。时至今日,人们还在调查、揣测这些文献的下落。

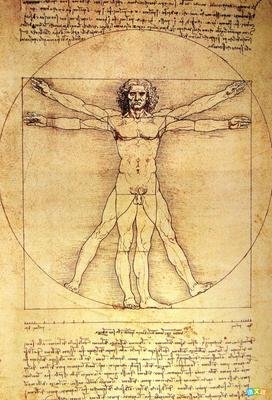

1975年,巴黎国家图书馆发现了被称为《秘密档案》的羊皮纸文献,才知道包括牛顿、波提切利、雨果、达·芬奇等众多人物均为郇山隐修会成员。

郇山隐修会历任长老以及大师名单如下:

让·德·吉索尔 1188-1220

玛丽·德·圣克莱尔 1220-1266

纪尧姆·德·吉索尔 1266-1307

爱德华·德·巴尔 1307-1336

让娜·德·巴尔 1336-1351

让·德·圣克莱尔 1351-1366

布朗斯·德·埃夫勒 1366-1398

尼古拉斯·弗莱默尔 1398-1418

勒内·德安茹 1418-1480

约兰德·德·巴尔 1480-1483

桑德罗·波提切利 1483-1510

列昂那多·达·芬奇 1510-1519

科内塔布勒·德·波旁 1519-1527

费尔迪南·德·贡扎克 1527-1575

路易·德·内韦尔 1575-1595

罗伯特·弗拉德 1595-1637

J.瓦伦丁·安德烈亚 1637-1654

罗伯特·波意尔 1654-1691

艾撒克·牛顿 1691-1727

查尔斯·拉德克利夫 1727-1746

夏尔·德洛兰 1746-1780

麦克西米连·德·洛兰 1780-1801

查尔斯·诺迪耶 1801-1844

维克多·雨果 1844-1885

克劳德·德彪西 1885-1918

让·考克图 1918-1963

关于这个秘密的传说,一直光为流传,并演化成寻找“圣杯”,尽管很多人并不知道“圣杯”指的是一个人,传承耶稣血脉的女性。“圣杯”的故事无处不在,只不过被隐藏了起来,不容易被发现。波提切利、普桑、贝尼尼、莫扎特和雨果的一些作品,都以隐秘的方法表达了恢复那位被压制的神圣女性地位的希望。列昂纳多·达·芬奇的众多作品,就是完美的例子。

“《圣经》不是来自天堂的传真。”(圣经学者马丁·珀玺语),达·芬奇有两句话也说出了同样的意思:

——许多人故意制造假象和虚假的奇迹,来欺骗愚昧的大众。

——无知遮蔽了我们的双眼,让我们误入歧途。啊!尘世间可怜的人们啊,睁开你们的双眼吧!

达·芬奇的很多作品,都与《圣经》不符,甚至公然把“圣杯”的秘密堂而皇之地画在了《最后的晚餐》。

《最后的晚餐》理应画的是十三个男人,但是达·芬奇却画上了一个女人,那个人长着一头飘逸的红发,两只手纤细白皙,乳房的轮廓隐约可见。如果不仔细看,很难注意到这个明显的异常之处。对于现代人来说,由于许多艺术书籍上的照片是1954年以前拍的。那时这些细微之处被层层的污垢掩盖着,而且大量的修复工作都是由18世纪的一些笨拙的工匠完成了。现在,这幅壁画终于被清理得跟原来一模一样了。

这个女人,就是抹大拉的玛利亚。

丹·布朗的《达·芬奇密码》就是从这里展开的。当然,上面所讲的不是故事的情节,但小说是依托这个“秘密”构思的。

这是一本畅销书,它真的有理由畅销。它不仅在悬疑情节的设置上恰到好处,而且在“秘密”的解读上有着更高的内涵。比如大量运用符号学、神秘学的理论,比如关于女性崇拜,再比如关于“文献”和“秘密”的处理意见。

书的结尾有一点牵强,冲淡了全书的意味,对小说的结构的完整性也有伤害,但是可以看出丹·布朗的无奈,他恐怕无法对抗他所面对的世界。

这本书是我今年的生日礼物,读前几章我用了两个多月的时间,后面的部分则用了两个晚上。

感谢海洛茵,她总是知道我的兴趣和口味!

《达·芬奇密码》读后感(三):细节经不起推敲

终于把英文版的啃完了,感觉一般,跟那么响的名头不大相符啊

关于密码的部分,正好同时在看《the code book》,学了点密码学的皮毛,两相对照着看还有点意思

关于宗教部分的另类解读,这个我了解不多,不过书里提到的什么达芬奇画作里的秘密之类的,在我看来有点象红学的索隐派,大多是牵强附会。不过作为小说的构思来说也算巧妙了

可是人物的刻画就很白开水,这里的人物不过是交代情节的工具,缺乏鲜明的个性,而且说转折就转折,不管突兀不突兀。大概看多了推理小说,最终大boss的身份也不出意外

主角的反应有时候也太迟钝,有些简单的联想我都想到了他还在那作一头雾水状,很让我受不了

逻辑上不是很严密,很多细节经不起推敲,比如那个最终大boss的行动就很精分:一开始想把东西拿到手,设计甩掉男女主,突然又改变主意了说先不忙甩掉,留着帮自己解密;好吧,既然你觉得自己智商不够需要帮忙那就等最后答案解出来再说啊,结果解了一半他又改主意了,要自己单干;本来甩掉男女主的计划执行得挺顺利,自己身份也没暴露,结果自己想了十来分钟没找到答案,又改变主意了,又把男女主挟持来替他解密……没见过这么能折腾的啊!!!而且你让男主想答案就让他想嘛,还非得把那密码筒塞到他手上,结果活生生被人家拿来挟持自己,要不要这么猪头啊?虽然作者也解释了一句说是为了让男主把密码筒拿在手里让他意识到这个是多么珍贵啥啥的(大概意思是这个吧),这理由也太牵强了!

总之看完了有点失望。不过也算被普及了一点宗教知识神马的,也不算完全浪费时间,再不济,好歹看的是英文版的,就当练习阅读了

《达·芬奇密码》读后感(四):老套的故事

很久以前就听闻过《达芬奇密码》的大名,是一本一直在我的reading list上的书。花了一天左右的时间读完,很失望,“盛名之下,其实难副“。书里讲的是一个卢浮宫博物馆馆长离奇被杀,他在死前留下种种线索。馆长的孙女和一个哈佛大学的符号学家遵照馆长留下的线索,逐渐揭开了一个神秘组织-隐修会的真相。说实话,剧情很俗套,宗教神秘色彩并没有给它加分,现在是本悬疑小说都要可以营造出更惊心动魄的剧情。

书中提到的一些知识点倒是挺有意思的,比如:

⭐️起源是金星(venus),因为金星每四年在空中的运行轨迹正好是⭐️形状。它还是女神(venus)的象征。在古埃及,⭐️象征冥界子宫。

魔鬼

《达·芬奇密码》读后感(五):我们来谈谈这装x的文风

你们有没有那种书读到一半想把作者一巴掌扇死的心情,我读到两个密码筒时就是这样的。不仅这一处,前半部分所铺设的谜题,解开的时候都匆匆拿个公式、概念敷衍了事,你绕了半天又是谋杀又是蒙娜丽莎又是精心布局噱头摆足,看得我倒吸一口冷气的时候,最后只是为了说出一个数学理论,妈的大骗子。一次尚可接受,次次如此就觉得作者在把读者当猴耍。对本书,是“慕名而来”希望能看到直击胸口、大气又谨小慎微的阴谋或布局,而不是故弄玄虚、照本宣科的学究式自怨自艾。只能怪心里预设的偏差,事先声明,我看的是中文版,不知道原版什么情况。 我们去掉修饰剥去那些噱头来理理故事,大概讲了萍水相逢的一男一女抢银行然后逃亡的故事,女主因为在变态的家庭教育下长大,成了沉迷密码学不问窗外事同时三观极正的人。男主是个平凡的教授,不过凭借误打误撞一不小心就以学术统治世界。全书把锅推给一变态爵士学者,不缺钱不缺时间就是缺心眼,为了拯救世界不惜杀人放火最后因为文化水平不敌男主,出身不敌女主而惨败。没办法,拼出身这属于老天赏饭吃。那么问题来了,提彬这么谨小慎微的人,会把自己的计划好几份备份正大光明地立在书架上?那么想让人发现怎么不登个报呢?提彬和男女主在一块时属于一直共享密码筒的状态,虽然所有权还是女主。然后我们的超级大反派开始表演了,他先派塞拉斯来家里假抢密码筒,一为陷害二为博取信任;然后又在圣殿教堂里真抢;抢完了又去威斯特敏斯还给他们。震惊!你抢什么抢,最后还不是还回来了吗?明明可以以朋友的身份劝女主公开秘密却一定要选择以杀祖父仇人的身份威逼利诱。你自己解不开自己不知道吗? 本书让人气不打一处来的地方,还有那些谜底的安排。心疼我塞拉斯杀了几个人掘了个地,最后发现要找的东西其实在瑞士银行,你特么在逗我吗?花拳绣腿。最后找了半天的圣杯的秘密,谜底就是为了盛赞卢浮宫的建筑。好了,知识份子意淫的程度,只有你想不到,没有他做不到。 不过摸着良心说,作为畅销书本书还是不错的。后半部分我也是一口气读完的,没有否定这本书。只是习惯不了装x的文风和知识分子的耍宝。

《达·芬奇密码》读后感(六):达芬奇密码所想到的

1.耶稣基督、释迦摩尼、穆罕穆德的神性是由一次会议的选举决定的,这你相信吗?我们现在面对的历史是新历史主义的历史而不是真实的历史。蒙娜丽莎因她知道男性与女性,剑刃与圣杯的秘密而微笑,会不会有这种可能?耶稣不但有妻子,而且他的后代还活着你知道吗?被天主教污蔑的耶稣基督的妻子抹大拉的玛丽亚,他作为显赫的皇室一直被无情得放逐和抹杀,这位从公元1世纪走出来的白雪公主成为失去了权力话语的女性文化的代表=金星=五角星=玫瑰=六芒星=女神文化。

2.如果米兰·昆德拉教我用哲性的语言讲故事,去散发思想的魅力,那么丹·布朗教会了我如何巧妙得杂糅了历史、艺术、宗教、符号学、密码学各个领域,并且将其融于通俗小说的阴谋,侦探,推理各个元素,而且不失学术风度地设计一个引人入胜的宗教骗局。丹·布朗带着畅销书小说家的才华,以一宗谋杀案开头,表面上把一个历史符号学家当作顾总,实际上作为犯罪嫌疑人诱骗到暗杀现场,从而步步打开故事的序幕。他就这样堂而皇之又环环相扣带我们去见耶稣的大老婆,也就是承载基督鲜血的圣杯——抹大拉的玛丽亚的后代,而这个后人正是死者的孙女。

3.当抹大拉的玛丽亚的后裔索菲·奈依和询山隐修会大师索尼埃指定的寻宝导师罗伯特·兰登无数次在危难之中相依为命,终于在星光之下相约相爱时,我倒没有什么感觉。我开始动感情的时候是在看见亲手杀死了醉酒后将母亲毒打致死的父亲而成为少年犯的白化病苦修士,在伦敦的细雨里抱着沾满血渍的阿林加洛沙主教,也就是他的恩主时的一幕时,我的心无声地哭泣。我为了苦难和虔诚这两样东西深深惋惜。而害了他们的雷·提彬爵士呢,他执着于向世人揭示圣杯和神圣女性的秘密而成为杀人偏执狂,不管他多么符合我对博学与智者的理想,都变得如此面目可憎。

总而言之,这本书我最喜欢的是他的知识分子味道,它让我形象地理解了以前读过关于福柯权利话语,德里达的逻各斯中心主义,格林布拉特的新历史主义,还有女性思潮之下后殖民理论家斯皮瓦克的《属下能说话吗?》……嗯,瞥开令我眼花缭乱的多元叙事,我更关注他如何把枯燥的历史文艺和各种高新理论寓教于乐的手段。

《达·芬奇密码》读后感(七):宗教什么的我不懂啊

当这本书还是“畅销书”的时候,我就把它收入囊中了,开头看的挺带劲,后来看到见提彬,其中大量论述宗教的内容把我看烦了,这一放就是好几年。中间看过电影版的,但因为对宗教缺少了解,还是觉得乏味。

结果寒假玩《刺客信条2》把我的兴趣勾起来了,育碧剧本对人类历史巨大的YY把我的脑子洗了个遍,我瞬间就对宗教兴趣盎然了!而《刺客信条》里面对于宗教的解释又和《达芬奇密码》如出一辙。这样我才找出了尘封数年的畅销书,再次读起来。

客观说,这本书写的挺精彩,如果是悬疑推理控,肯定会废寝忘食手不释卷的看完。但我对于悬疑推理无感,又缺少对基督教的了解,这导致这本书给我的震撼大大缩水。

《达·芬奇密码》读后感(八):一本让我自惭形秽的小说

作者对历史、宗教的了解很深入,让我意识到自己知识的欠缺。《达芬奇密码》中,涉及了很多西方的历史、宗教的东西。我不是很了解,所以没办法讲他是对或者错,关于郇山隐修会、罗马教廷,十字军东征、抹大拉的玛丽亚等等,书中的情节设置吸引了我不断读下去,但最终读完以后让我体会最深的两点:

1.“历史是胜利者的历史”,我们所看到的、读到的历史书籍大都是当权者让我们看到的书籍。“猎巫行动”与愚民政策也有很大程度上的相同点。何时能拥有一双明亮的眼睛,来识别真假对错。

2.关于宗教,“《圣经》也不是从天上传真下来的”、“罗马教廷的根基所在”、“基督的神性”等等,让我可以从另外的一个视角去认识、看待宗教。有信仰是一件及其幸运的事情,信仰意味着希望。无论对神也好,对圣人也好,对科学也好,总应该保持对一些事物的敬畏,对一些信念的坚持,我们才能够更好的做自己。

这是《达芬奇密码》和《冒险小虎队》对我的区别所在。

《达·芬奇密码》读后感(九):读过

对于我这种没有看过圣经,对欧洲的历史也完全不了解的人来说,这本书说看下来还是蛮累的。如果在知道欧洲历史的背景下看估计会理解的更多,也省劲许多。 因为书中很多的例子都是在生活中都耳熟能详的,一度我有些混乱,觉得这不是一本小说,这些小说里说的都是确有其事。其实到现在我也不知道关于圣杯的事情是不是这样发生过,达芬奇的名画《最后的晚餐》是不是如书中这样的解读的?不过就像拿破仑所说的“宗教是由胜利者书写的” 。其实在中国的历史上儒学也是如此,都只是为了更好的管理。宗教,信也好;不信也罢。都只是一种精神的纾解方式。

其实在看过大半本的《达芬奇密码》的时候,我一直认为是媒体对这本书的赞誉太过夸大其词了。原本是当做推理小说来看的,一直觉得索菲作为一个警察,居然在逃跑的过程中一点也没有表现出反追踪的能力。而落下这么多的线索,让法希穷追不舍。当时我是失望的。不过到最后突然转折原来幕后黑手是提彬,让我有了些惊喜的感觉。一直到最后,圣杯也没有出现实物。其实这是一本关于女权主义的书,我开始当成推理小说看的出发点并不合适。到最后我才看出了些许的味道。

《达·芬奇密码》读后感(十):达.芬奇密码de個人看法

终于将老丹的四本小说全部看完了,看完这部让丹荣获无数掌声的书,我比较失望,这部书并没有想象中的成功,我甚至觉得他写的没有《天使与魔鬼》好,特别是结尾让人觉得比较牵强(在P321页,作者也做出了假设这段历史如果真实的中庸的说法),还有关于性爱通神的说法也让人感到无稽,如果性爱通神是HIGH到至极的结果,那么吸毒和吃致幻药所引起的高潮不断那岂不是郇山隐修会(Priory of Sion)都要成为瘾君子?对于来自芬奇镇的列奥纳多先生的作品分析(这里还要指出丹的一个错误,The Da Vinci Code 的写法不太正确,应该将题目定为Leonardo Code。),我觉得更像是胡扯(试问《蒙娜丽莎》的左右脸不对称是多么的可笑,难道作者不知道蒙娜丽莎是侧坐着的吗?)我根本看不出这些所谓的分析存在的可能性(当然,《最后的晚餐》中的那个的确很像女性,不过仅限于此。)

文中还有一处问题,第六十七章(P261页)中提到路虎揽胜汽车使用旧金山软件制造商“黑珍珠”公司开发的JAVA技术,但后面再也没有提过这个技术,为什么?还有就是JAVA是SUN Mircosystems开发的,它在大陆叫太阳计算机系统公司,在台湾省叫升阳电脑公司,貌似也不在旧金山市。不知道这里是原文出错还是翻译问题。

评价:读完后让我感觉丹一直在走下坡路,他的作品模式基本一样,个人博学,吸引人的只是他的不断的悬念和奇异有趣的论述。不过,下一本他的书我还是会买的。