《白门柳》的读后感10篇

《白门柳》是一本由刘斯奋著作,河南文艺出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:1307,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《白门柳》读后感(一):爱如是,惜小宛,士子空谈误江山

周末雨天午后,恰逢愁绪弥漫,无心做其他事情或是读新书,索性随意感慨下刚刚读完的《白门柳》。

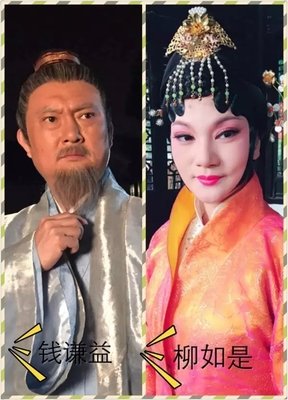

钱谦益与柳如是,冒襄与董小宛,以及“复社”的这一群士子,是本书的主要人物。那就这样分别聊聊。

【钱谦益与柳如是】

还是忍不住感叹,人生当有柳如是。虽然只是历史小说,且有表达偏颇之处,但依然无法掩盖柳如是优秀的人格品质,才艺双全、诗文俱佳,更难能可贵的是为家国天下的恪守与忧思,宁投水而死也不降服外族,这等气节远胜于那些“言之凿凿,行之喏喏”的君子。正因如此,她成为钱谦益所有重大决策背后的那条“暗线”。谋求起复,不惜得罪以复社为主体的东林党人,皆因赋闲多年,尚思有所报效于朝廷;崇祯自缢,北国沦陷,南京弘光朝建立,他讨好马士英,竭力挤入朝班,但无奈短短数月后南京沦陷,为百姓生计也为自身安危,在君王及首辅逃散的背景下,他率班献城,使生灵免于涂炭;到北京后,无论如何都难以安心做降官奴才的他祈求告老还乡,与柳如是偏居江南,但仍未放弃“反清复明”大计。

柳如是坚定的支持钱谦益起复,是因她一直希望通过钱谦益参与到国家治理中,并充分体验做“尚书夫人”的满足感,从而弥补其出身及过往的不足,为自我正名;柳如是宁投水而死,也不愿降清,是因她饱读诗书,已被“忠君爱国”这一理念充分浸润,信念坚定,不妥协、不迟疑。相比之下,钱谦益的游移不定、纠结反复、骑墙心态,就显得略逊几分了,我推测这跟作者对“东林党人”的偏见也有很大的关系。但不可否认的是,钱谦益最后离开北京、从清政府辞职回乡,与柳如是的坚守十分相关。

所以整体上来说,钱谦益与柳如是这一对儿,一直谋求“入世”,积极参与到时代中,为明朝、为民族,做出应有的贡献,不空谈务虚、不浪费才华、不感叹“廉颇老矣”,姑且不看那些阴谋阳谋的手段,我认为这一对组合是本书中我最为欣赏的人物。另外,闲扯句八卦,老夫少妻的组合,有时未必是坏事,能够支持、理解他们,并相信大自然的造化。

【冒襄与董小宛】

这对组合太揪心,大概用“强扭的瓜不甜”来描述最合适不过。直到最后,我都在质疑董小宛是不是真的做出了一个明智的选择。从头至尾都是小宛在主动追求、迎合冒襄,而冒襄对待她的态度也是冷漠、冷淡,并未有过真情真爱的感觉。在朝廷倾覆、家国动荡、四散流离的年代,冒襄舍“忠”留”孝”,一心为父亲及家族奔走,所以在复社其他士子为种种事务忙乱时,冒襄皆不在其中。纵观全书,为父奔走---迎娶小宛---逃难,构成了冒襄的全部主题。通过各种关系将父亲调离毫无胜算的战场以免一死,这是孝子应有之为,但国难当头,身为缙绅之家、复社骨干,这种只顾家族而置大义于不顾的表现也让他自身陷入道义上两难的困境,然而他依然坚决的选择为家族而奔波,在我看来,这也是值得钦佩与赞叹的行为。身为一家之独子,上有父母下有妻子,冒襄责无旁贷,或许也可以说这是冒襄的宿命,在朝代轮换之际,他注定无法有所作为。而小宛,只想找到一个可靠的、可以安身的“屋檐”,她选择了冒襄,锲而不舍的追求,颇有一番“你若不娶、我寸步不离”的架势,在士子们的助攻以及小宛坚持不懈下,两人终于完婚,但冒襄对她也是冷嘲热讽、缺少怜爱,以及最后小宛为照顾冒家积劳成疾而逝,冒襄方感真情之难能可贵。小宛一身才艺、满腔真情,但后半生一直在颠沛流离中度过,真是造化弄人,怜之哀之。

【复社诸子弟】

我认为,皇权羸弱+党争是导致明朝覆亡的关键因素。书中描绘的主要人物,黄宗羲、陈贞慧、吴应箕、侯方域等一系列东林党人,与阉党一样,对亡国负有同等责任,可敬、可爱、可气、可憎至极!想必作者也持同样的观点,潜移默化之中对东林党人有诸多不满。 刘志琴女士在《我敬仰东林党又痛其愚顽》一文中说:“东林党这一批人是道德理想主义的殉道者,他们身体力行,鞠躬尽瘁,为晚明王朝的整体利益献身亡命,蒙冤受屈,然而他们又滞留在理想化的境界,在实践中表现为无能又无奈,软弱,退缩,麻木不仁,直至遭受灭顶之灾。 “这一段表述,充分概括了书中东林党、复社子弟们的表现,空谈误国,此言不虚。在王朝倾覆之际、国破家亡,却还在那里争什么道统、争仁义、争路线,置天下危亡于不顾,理想化纯真化,真是一群书呆子,祸国殃民。不过值得一提的是,陈贞慧是复社士子中较早醒悟到应当身体力行参与到决策中,从而发挥自身作用的人,但无奈势单力薄、时势已到无法转圜的地步,他们也难有所作为了。

【其他】

朝代轮换之际,百姓沦为刍狗,历史很难避免。宋代以降,元朝杀杀杀,养了两百多年,李自成和张献忠杀了又杀,清军入关,屠城又屠城,养了两百多年,太平天国杀杀杀,内战杀杀杀,日军入侵杀杀杀,国共内战杀杀杀,正是那群”吃不起肉糜“的人,一旦掌权,就更加残暴、更加嗜血。就像书中所写,身为小小百姓,要么流离四散、沦为乞丐,要么惨遭屠戮。只有富贾之家,或是官宦士族,才能勉强在乱世中谋求一席安身之地。以此视角来看,一是希求和平,二是一旦风云不测,个人还是要有能够回旋的余地,以免为时势所倾轧。

总之,作者十几年的心血还是充分感受得到,茅盾文学奖颁给它也不亏,这本书洋洋洒洒120余万字,可以说的有很多,但有一点无疑是需要充分明了的:我们对中国历史的了解还远远不够,所以后期多读读历史吧,比如昨天跟朋友聊到的《讲谈社》系列,恩,慢慢读。

《白门柳》读后感(二):士族的前世今生

周初,士为奴隶制度下的一种阶级身份,在卿大夫之下,庶民之上。大多为卿大夫的非嫡长子,也有周天子与诸侯加封的士大夫,是西周最低级的贵族。

从此中国历史上就出现了一批专门从事文化活动的士。他们游学各国,思想活跃,创造了古代学术领域百家争鸣的局面。

到了汉代实行“察举制、征辟制”,士族从低级的贵族变成了高级的平民,士人遵从儒家学说着意正心、修身、齐家、治国、平天下,恪守封建纲常名教,遂国家逐渐强大。但实施后期,士人便沽名钓誉,弄虚作假,或者攀附权贵,贿赂请托。因而,士风日下,察举不实。从而出现了一些世家大族,他们累世公卿,专攻一经,门生、故吏遍天下,寒门庶族没有出头之日终于爆发了阶级斗争。

三国时期,曹操"唯才是举"提拔庶族人才,这种法家寒族政权思想是为了建立一个非士族政权,避免皇权受到控制。

可惜他才死,魏文帝曹丕为了得到皇权,迫于无奈建立了“九品中正制”,因为中正官把持在士族手中而形成“上品无寒门,下品无势族”的局面。士族制度的实行终于让士族阶级再次变为贵族,从而实现了西周以来封建世袭制度的延续。

自隋唐起,由于“科举制度”的实行,门阀开始衰落,庶族逐渐兴起。士族终于退出了历史舞台,但士作为一特定阶层的观念仍然保留。宋以后,士或士人一词逐渐成为一般读书人的泛称,不再特指官。

到了明朝,宋代程朱理学的发展进一步强化、发扬了儒家思想,占据了哲学的主流地位。科举制度的完善,使得文化考试成了做官的唯一合法途径。“学而优则仕”和“万般皆下品,唯有读书高”开始成为读书人信奉的格言。这一制度让广大下层人民看到了改变自身命运的希望,对于“朝为田舍郎,暮登天子堂”的憧憬,成为广大寒士巨大的精神支柱。

白门柳就是主要描述知识分子士族在科举制度下变得扭曲,贿赂成风,舞弊越演越烈,只追求功名利禄,而不是对知识或灵性的渴望。只有极少数文人士子遵从儒家正道、抱有济苍生、安社稷的政治使命感。可惜社会风气靡乱,大多数士子留恋青楼,沉迷山水诗画,终日饮酒作乐。整个士族阶层都没有一个明确的人生追求。

但是,在当今中国,我们确是实实在在需要警惕“新士族”阶层的产生和崛起。

从各级公务员考试和录用过程中种种暗箱操作,从国有垄断企业招聘中司空见惯的“子弟优先”潜规则,从公共部门各大单位、各大系统随处可见的裙带关系和亲情网络,我们隐隐约约可以感觉到一个新的“士族”阶层诞生前夕的暗潮涌动。

像历史上的士族阶层一样,如果这个按门第高低分享政治权力和经济利益的特权阶层在中国崛起,就会加剧社会的不公平,广大草根出身的精英人士将很难获得一个公平竞争改变自身和家庭境遇的机会;特权阶层如果与掌握财富的资产者结合起来,将彻底封堵下层社会升入上层社会的通道,就是所谓的寒门再难出贵子。——此时,下层升入上层将只剩下一条途径,动用仅有的肉体资源,用合法的联姻和非法的性交易。

绝望的情绪将在下层弥漫和蔓延,由不公平派生的仇恨情绪将潜滋暗长。如果说历史上的士族制度是导致国家长达300年分裂的因素之一。那么,如果在当代中国真的崛起一个新的“士族”阶层,将不可避免导致新一轮的阶级斗争!

白门柳

对长篇小说而言,长从来不是问题,有问题的是臭,更加有问题的是又臭又长,懒婆娘的裹脚布一样。最为超级注水的茅奖作品,白门柳在这条路上走到了极致。

一文字不好,明明都是大贵族,大才子,从语言表达到心理活动言语粗浅低俗,话说装也要装出个知识分子的样子来呀。

二故事不好,明末清初的动荡年代,一面是中国专制独裁走上巅峰,一面是南明小朝廷风雨飘摇。小说里的人物,复社公子,秦淮八艳,史可法,钱谦益,黄宗羲,阮大鉞……男男女女,正正邪邪,写政治斗争,写风月,写文人的深思反省苦闷寂寥,写女真的一统大业,满满都是故事,怎么写都很精彩,却硬是写成了三大本流水账,拖泥带水言之无物。归根结底还是文字功底不行。

也有一点好处,市井的眼光看文人,这一百三十万字骂人也算是小有成就,文人的懦弱摇摆,文人的虚伪事故,文人的软骨头没气节,文人的逐利争名,文人的党争和倾轧。几千年来一个烂性。总算看完了,给自己个交代,总结如上。

《白门柳》读后感(四):中国的读书人:一直被规训,从未敢想象

本文最初发表于公众号“夜枭笔记”(ID:yxbj2018)。

最新一期的《十三邀》里,许知远对话李诞。李诞作为佛系青年的代言人,口头禅永远是“人间不值得”,对于许知远这样的知识分子对这个时代所怀抱的忧虑,李诞觉得不能理解,相反,他积极地拥抱这个时代:

“世界就是这么运行的,我就得赶紧地运行起来呗。我就别嘚瑟了,我就加入大家一起运行。世界没有错,我没有说它错了。”

但实话实说,中国的读书人容易“被规训”,仅仅是这一代的事情吗?

我最近在看刘斯奋先生的《白门柳》,讲述的便是明末知识分子的情状。在我看来:中国的读书人,从来都是“被规训“的。

余世存先生曾经谈到过美国的民主选举制度,认为四年一度的重新选举,其实就是社会的一次巨变和断裂,在重新整合的过程中,人们开始重新思考、安排社会生活,为社会的运行注入新的活力。

《白门柳》讲述的时代,就是一个巨变和断裂的时代:崇祯末年,北方的清朝军队虎视眈眈,而明朝内部也面临着李闯等农民起义的侵蚀,内忧外患,岌岌可危。

以东林党为首的复社成员,情怀激荡,以中兴大明为己任,积极地参与到政治活动中。

他们开始积极地进言:复社四公子之一冒辟疆拜访南京兵部尚书,当被问到如此时局,应该有什么举措,才能振兴大明。这位公子哥慷慨激昂地大谈起“正风俗,严纲纪“等等大话。

他们积极地与朝中的小人作斗争,小人的代表之一,就是阉党的余孽阮大铖,东林党用尽一切方法去恶心他、嘲讽他,写对联嘲讽他,编排戏曲来取笑他,因为他们相信,只要朝廷“亲君子,远小人”,就一定会朝政日上,大明中兴。

对于中国的知识分子来说,政治的良好运行之法古已有之,只要能把古老的风俗正过来,严守应有的纲纪,和君子小人之防,那么一切就会水到渠成。

与美国人在断裂中重新洗牌,重新决定社会的运行方式不同,中国的知识分子则相信回归到旧有的价值体系中,才是一个巨变的社会重新归于稳定与中兴的唯一道路。

广西师范大学出版社的理想国丛书中有一句话,叫:想象另一种可能。而中国的知识分子则是拒绝想象的,对他们来说,古圣先贤早已将一个良好社会的建成方案写好,“半部论语治天下”,不用去想象新的可能。

张宏杰的《曾国藩的正面与侧面》,将这个中国“最后一个士大夫”的风骨与气节,写得入木三分,但刘瑜在后记中问到:成圣又如何?曾国藩作为一代大儒,几达内圣外王的境界,可也挽留不住大清朝一泻千里的颓势。刘瑜引用了一句西方的言语:Think outside the box。翻译过来,叫“跳出盒子去思考”,曾的局限性就是他早已将自己牢牢限制在儒家教诲的大盒子中,从未曾跳出这个盒子,去“抬头观望天窗外的璀璨星空”。

与我们这些早已被圣贤教诲“规训”,无力去重新想象理想社会的模样的知识分子不同,我想起了两个人,法王路易十六说过,是这两个人发动了法国大革命,那就是卢梭和伏尔泰——是他们对一个理想社会的畅想,和对现行体制的反思,启蒙了一代人,导致了革命的爆发。

相比之下,我们的知识分子是不是太听话了一点?在封建时代,他们只会按照圣贤教诲来思考,在极权时代,他们被意识形态带着走,而在今天这个市场化的时代,他们则变得或功利或犬儒,甚或变成“精致的利己主义者”。

在刘斯奋先生的著作中,还看得到中国式知识分子的某种虚伪性,他们一方面是抱持着古老的圣贤教诲,看似坚持原则,但又容易因为各种实际的利益而放弃原则,蝇营狗苟。

比如书中一开始,便是东林党的领袖人物之一钱谦益,为了能够上位,巴结当朝首辅周延儒,试图利用自己在复社中的影响力,让东林党停止对阮大铖的攻击。可他又知道,在君子小人不两立的原则下,如果他亲自出面,就会遭到复社诸生的鄙夷,但又舍不得权位,所以只好想办法逼他人替自己出面。

再比如,前文提到的复社公子冒辟疆,一方面呐喊着人人都应该为国尽忠,却又一方面四处奔走,想办法将自己的父亲从前线调回;一方面鄙夷八股这种僵化死板的敲门砖式的文体,但科举将近,还是躲在房中苦念八股,并且还走了史可法的后门。

抱持着古老的经验教训,无力去独立思考人生的多样可能,却又实用功利、蝇营狗苟、善于变通。这是几千年来大部分中国知识分子的真实面目。

知识分子如此,常人更毋庸赘言。

在中国有多少公司,标榜着各种亮丽光鲜的企业文化口号,私底下却是让员工蝇营狗苟,无论多么下作的行为,都能说成是为了理想拼搏?

我去年年底回家,曾经问过一个早婚的朋友:你干嘛现在结婚?

而对方的回答是:到年龄了嘛,大家到这个年龄都应该结婚。

还是这位朋友,在经济能力还不能保证的情况下,买了一辆不错的车,前几周刚生了一个孩子。

问起来,他还是告诉我:车子好啊,人人都要买车,都应该买房,到了年龄就应该生孩子。

我自然无意去反对一个人结婚、买车、生孩子,只是,除了“年龄到了”“人人都是这样”之类的理由之外,一个人对自己的生活是否应该有些更独立的思考?不仅仅是因为别人告诉你年龄到了要结婚生子,或者人家说车好房好便随之趋之若鹜。

电视剧《我的团长我的团》里,段奕宏扮演的龙文章说:中国鬼死于漫不经心和听天由命。

我们是否对自己的生命太漫不经心、太听天由命,任由命运与社会的要求,来安排自己的生活,却不愿意主动地思考生命的意义。

龙文章说:中国人的问题是,太爱安逸。

遵守前人的规训,遵循前人的经验,不用去独立思考,不用困惑,不用去开辟生命新的可能,固然安逸,但几千年安逸下来,又带来多少进步?更多的不过是一个又一个相似的王朝借尸还魂般地不断轮回,不过是一个又一个漫不经心听天由命的中国鬼,循着老路蝇营狗苟。

当然,我并不反对李诞式的人生观,毕竟如何选择自己的生活归根到底都是一件私人的事,谁也不能置喙。只是,当我们看到这个“世界就是这么运行”的时候,除了积极投身进去之外,是否应该给自己留一点空间,去跳出现有社会价值观念的“盒子”,去仰望星空想象生命的另外一种可能。

被社会的要求推着往前走,满足这个要求,固然可以安逸,可以得到社会的认可与奖励,但尝试着把生命的自主权抓在自己的手里,独立地思考与安排自己的生命,也许你能看到生命的另外一种可能,一种更能让自己实现人生价值的可能,一种让生活更有意义的生命可能。

扫码关注一下我那没人气的公众号吧:

《白门柳》读后感(五):白门柳外夕阳斜,秋露成霜风雨加。桃李倾散落泥尘,芳草随风入云霞。

今天正好听的讲座,北大王一川教授说,“悲剧就在于:在与苦难的抗争中、毁灭那个价值,而引发观众的惊醒、奋发之情”。当如是也。

一直最喜欢的,是战国、魏晋时的历史,昂扬、淋漓。无论胸怀韬略、还是纵马挺抢,凡有血气、必有争心。那是一个时代的向上。

同样是乱世,宋明之衰、之亡,总叫人抑郁、愤懑,读都读不下去。但是《白门柳》给人的,是风雨如晦时却更具深度、更激发人心深处的东西。

冒襄的踟蹰、黄宗羲的思考、陈贞慧的抉择、刘宗周或洪承畴的道理、钱谦益和阮大钺的官场、柳如是董小宛乃至顾眉李十娘呈现的另一个镜中的世界。那是一个活生生的世界,是一个充满了实践感的时代。设身处地,你将获得在向上的时代时你难以触到的、向内向己的进而向外向广大的深度。

风雨过后,看那株梅树

刘墉版插图 给个满分《白门柳》读后感(六):君子动口不动手

年少时对于明末清初的了解除了历史课本以外,有很大部分来自姚雪垠的小说《李自成》(第一届茅盾文学奖作品),基本上都是些发生在北地的故事,其中的人物几乎都是骑在马上的形象,像红娘子之类的个个是女汉子。打打杀杀,到处流血见尸首的作品。

而这部《白门柳》(第四届茅盾文学奖作品)却是打打闹闹,到处留情见嘴仗,所有故事几乎都发生在南方,是关于一群士子的事迹,有大叔级别,有老帮瓜,还有小鲜肉(不知道作者会对这类的网络词语会有怎样的评价)......出场的明末才子数也数不过来,一旦作者用人物的表字来称呼时,会一下子反应不过来这人是谁,什么太冲、定生、子方啊,得翻首页的人物表才对的上号。

除了才子,南方当然还有佳人登场露脸,都是些出得了青楼、进得了朱门的佳人。看完第一册,觉得除了几个主要的老少才子描绘得各有各范外,如是、小宛、十娘也各有腔调。

第一册里的崇祯还没上吊。黑云在漫延,但还没压到北方的京城,建虏还在关外,所以南方的人还在窝里继续泡妞和互斗,其乐无穷。

大厦将倾、城楼开始飘摇。才子、佳人们会往哪里去?

《白门柳》读后感(七):值得反复品味

“士”心“士”景变奏———我看《白门柳》

y李硕儒

要说人的复杂艰深,普天之下大概莫过于中国的知识分子,也就是史称的“士”了。

中国的士一直就是臧否最巨、褒贬最烈的一个阶层。到了十年文革,已达登峰造极的顶端。

中国的士具有复杂的多重性格:“学而优则仕”———凡能称士者大多饱学经纶,却推崇进朝为官,步步上升;“天下兴亡,匹夫有责”———关心政治,关心民族命运,为了正义可以舍生取义,具有以天下为己任的使命感与责任心。另一方面,因为世事多劫,又因士的先知先觉,难敛其口其笔其言,往往“名士少有全者”,士们就或则耿直不阿,远避山林,或则放浪形骸,自毁其志,或不甘时事以曲笔隐笔攻讦时政,或逃避现实,不与世事,口不臧否人物,喜怒不形于色,或悲观厌世,为己为时吟唱挽歌……

做为人学的文学,中国的士阶层的确是我们永开不尽的富矿。可惜,或因历史的局限,或因作者的学养、才情、生活、笔力的不足,在这方丰盈多姿的沃土至今奇葩不妍。我去年听说刘斯奋先生已写完《白门柳》的第三卷《鸡鸣风雨》,拿来读完后,我有点像馋酒的饮客饮了一席香醇佳酿,几经咂舌品味,仍觉余韵未尽。《白门柳》写的是明末清初麋集于南京的复社成员、东林党人与秦淮歌妓们的生存际遇,思索追求及至奋争命运的长篇巨著。它从这个难度极大的视点切入,自然从政治状态、经济状态、人文环境氛围薰薰地描摹出了这段历史的横断面。可从探微知著的文学功能入手,笔者却窥见了作者试图探索把握中国士阶层的内质的初衷。

且说书中的主要人物钱谦益与柳如是,一个是经纶满腹的南明重臣,一个是秦淮河上色艺俱佳的名妓。在那短暂的历史“夕阳”中,他们从情场欢愉到诗琴赠答终至有情人喜成眷属。不想,夕晖匆匆,顿残暗夜,在江山易主的风暴中,他们也遭到一场来自主体与客体的冲撞与抉择:面对南京城下的清兵,柳如是欲以投湖自尽明志,钱谦益以血腥未干的扬州十日屠城为鉴,终于出于保命保民的考虑,与另两位同僚商定写降表、献城池,保住了江南重镇南京。同他的爱妾柳如是约定的条件是,将来反清复明。但风流的柳如是在此后却又和旧情人重续情缘。

如按史有定论的观念或浮泛流俗的写法,书下边的矛盾只写成一个是软骨叛徒一个是积习难改的婊子也就满可以交代,作者却不肯浅尝辄止。他正好抓住这一历史的人性的敏感点,鞭辟入里,解剖刀式地丝丝缕缕切入人物的灵魂及其文化心理的结构,从而剖出一个士阶层的复杂细腻亦是亦非的心性与文化构造。面对这一发不可收的可能爆炸的情感矛盾,柳如是倒是一身冷静,不惜等待任何她可以猜到的惩罚———这点更强化了当初她欲投湖自尽以明抗清之志的烈性女子的形象。

然而夫妻二人却在深入了解后和解了。这一情节,将钱谦益这士中一员的复杂艰深的性格推向了矛盾的极致:他一面是不守名节出卖江山社稷的败类,一面又是从实际出发保民保城(南京)的策划者和“曲线救国”者;一面是风流倜傥的高官显贵,一面又是低眉顺眼的降官;一面是重名誉重节操重情感的文人雅士,一面又因自己出卖节操的愧疚而对爱妾的失节大度宽容……江山社稷、节操情爱他什么都想要,而终归却什么都要不成,这是士的一类。

另一类就是黄宗羲。此人信守“天下兴亡,匹夫有责”的信条,决心拼却一身热血匡复大明。“皆因国家丧亡至此,天下丧亡至此,全由士大夫因循故习,不思变革进取之故,要拯救之,振拨之,就须得打胜这一遭生死存亡之役,成大功,立大名,然后因势利导,雷厉风行,鼎故革新”!不想,由于鲁王的无能,把个只待慷慨赴死的书生黄宗羲要为国捐躯的机会也给剥夺!这时的他怀着极度的历史悲伧,只能归隐四明山上著述自己的感怀凄伧去了。

加之别类士的形象如洪承畴等的饱满丰盈的形象塑造,《白门柳》的确把中国士阶层在历史上的责任、使命、尴尬、无奈、脆弱、敏感、大义凛然与投机取巧、偏狭龌龊与包容大度……及至他们的生存状态、文化心理的驳杂难辨写得入木三分、深刻贴切。这自然体现了斯奋的学养才情,但同时也与作者本人就是一个典型的士的生活积淀和思辩审美难于分开。

《白门柳》读后感(八):大时代的小日子

不久前,偶然看到了一位朋友拍摄的几张照片,拍的是老家还残存的几处老房子。透过充分渲染的光影,加之专业的取景角度,即便照片中多是破损的木质门窗和布满苔痕的屋檐墙角,也无不显露着岁月沉淀出的美感。但我知道,这只是错觉罢了,因为这些老房子大多年久失修,已经达不到最基本的居住标准。看这些照片就好像看到一位迟暮的美人,如果只看她依旧浓黑的头发,或许还能感叹其昔日如云之状,但只要见过她全貌的,自然就会想起她眼角细碎的鱼尾纹和皮肉松弛的颈项。

我的老家是一座颇有些历史的小城,青石板铺就的一条条巷子和沿着巷子两侧整饬的院落,是儿时对这座小城的印象。这些院落少则两三进,多的还有四五进。虽然从我记事起,老辈人所说的,摆放在天井中央的巨大鱼缸和造型考究的盆景就已经不复存在,但仅从残留的一块块铺设整齐的地砖和环绕着天井用青石砌成的排水沟渠,就能想见这些院落当初会是怎样的雅致。当然,这样的院落不会是某一家独自居住,而是由很多户人家共同分占着,不论是厢房还是正房都住满了人。我曾经好奇的问过祖父,这些房间当初是如何分配的,比如张家住哪几间,李家又住哪几间,是由谁来决定的?祖父说,他所经历过的一次分配,是以抗战结束后每家逃难回来的先后作为依据,回来早的自然能有所挑拣,回来晚的则只能将就了。我依稀记得有几户邻居关系一直不太融洽,大约就是因为此家侵占了彼家逃难前居住的房间而留下的积怨。至于在此之前这些房舍又是如何分配的,我当时并没有继续追问下去,现在祖父已经作古,也就无从得知了。但可以肯定的是,这些院落在建成之初,必定是某些大户人家的私宅,随着世事变迁,大户逐渐败落,才有更多的小户人家陆续迁入进来,形成后来的格局。

祖父所说的抗战,自然就是那场持续了八年的战争。在当今所有的书籍和影视剧中,它无疑是波澜壮阔的,救亡图存、保家卫国,有数不尽的英勇事迹和忠义之士被人们所铭记。但所有这一切,在当年那些院落的居民眼中,或许只是一场从湖北辗转到湖南或者四川,以至更远地方的逃难,最终会给生活带来改变的,如果没有亲人在此期间故去,可能就只是由离家时的三间房变成了回家时的一间房了。那个时代的恢宏在他们眼中可能只是关乎生存的细碎。逃难的几年里,或许家里又添了孩子,面对相比于离家前更加局促的住处,如何安顿下这一大家人,后续的生计如何维系,应该才是最迫在眉睫需要解决的难题。

如果再往前追溯,更早住在这里的人们,应该还经历过更多的天灾人祸以及朝代更迭。某些院落的初建者或许和黄宗羲、史可法、侯方域、钱谦益处于同一个时代,但他们应该不会因为王朝的轰然崩塌而生出殉节的想法,更没有能力扯起义旗企图恢复旧制。他们能做的,至多也就是不肯做顺民而弃家出逃,或者拒绝剃发梳辫落得身首异处。如此一来家道自然中落,苦心经营的私家宅院也无法保全,逐渐有其他的人家挤占进来……

如今,老家的那些院落几乎都已拆除,里面的住户也都搬进了原址建起的楼房里。各家新房的面积,大体还是依照原先在院落中住房的数量和大小而定。在旧院落中关系不睦的邻居,即便搬进新楼里也依旧如故。

时代的浪潮奔腾翻滚,芸芸众生就如同其中的砂砾一般,只能被裹挟着起起伏伏。他们绝大多数时间都隐没在水中寂寂无闻,甚至蝇营狗苟,偶然被翻卷到浪尖,也终究只能仓促的瞥一眼这个世界。