老无所依读后感精选10篇

《老无所依》是一本由(美)科马克·麦卡锡著作,上海译文出版社出版的平装图书,本书定价:35.00元,页数:337,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《老无所依》读后感(一):译者军盲...

文字内容还是很不错的,麦卡锡的无引号对话还翻得可以。注解很...很用力,基本只要是能注解的都注解了,包括休斯顿...

说下主要缺点,译者很明显对轻武器毫无了解,而且没怎么去核对。最不可原谅的失误就是散弹枪的口径问题,12号口径是18.5mm,他翻的.12英寸,这种子弹能打死鸟都是个问题。还有把雷明顿散弹枪翻译后把之后的带膛线的枪管定语又翻成了步枪,还有对街头弃枪的描述,散弹枪几乎没有全自动的,有也只是20号,应该是半自动。

最后上译真的要换个印刷厂了,纸张问题不是一次两次了,这本的透明度跟情趣内衣是一个档次...

“一次打猎时发现了一个枪战遗迹,所有人都死了,只剩下一车海洛因和2400万美元现金。”

我没有看过译本,只是看过原版和电影。关于箱子里钞票的数额,书里写得很清楚,之后的对话里也有,不过是一个装满一万美元一叠钞票的手提箱,超过两百万美元,怎么到了简介里变成2400万美元?

枪战现场也写的很清楚,车里的一个人用西班牙语问莫斯要水喝,还说会有野狼。莫斯当时没理睬这个人,而是找到了手提箱并且拿回家。不过那天晚上睡觉时突然觉得应该给水给那人,于是起身灌了水再回到现场,不了被苏格一行发现,于是故事开始了。。。。。。

《老无所依》读后感(三):力荐

//@西电毕业生: //@曹元勇: @上海译文 //@陈赖汉:小说《老无所依》其实是由两部分组成,一部分就是我们在电影中看到的部分,除了最后一部分没拍出来,其他电影里都体现了。还有一部分非常重要,电影里基本没表现,就是老警长贝尔的独白。这部分文字大约占了全书四分之一。读懂这部分独白,才能真正

◆◆@陈赖汉 《老无所依》电影很好,但我当时实在不知道这部黑色电影和“老无所依”有什么关系。但读了原著小说之后才发现,小说最后那部分科恩兄弟没拍,而那部分恰恰是解读“老无所依”最重要的部分。同时,该书最后,有一篇译者@曹元勇 对该小说的解读文字,在我看来,完全可以作为解读电影《老无所依》的文章。

在此之前我从未读过科马克·麦卡锡的作品。 他的文字风格几乎不带任何感情色彩,对话没有引号,比海明威更冷冽,比卡佛更简洁。重复,重复描写人物的动作,客观,每一个琐碎的动作都描写得极为详细,直达事物本身。只有在贝尔的第一人称独白里,我才能窥见一些情绪变动,除此之外是一片荒漠。 故事发展到三分之一,齐格追杀摩斯,我的的确确感到后背在发冷。

摩斯还是死了,卡拉也死了。齐格去了哪里没人知道。贝尔说他做了一个梦,那里有温暖的篝火,那里有他的父亲。随后他醒了,篝火不见了,父亲消失了,只有绝望,只有冰冷。

“对我来说,这个国家拥有的似乎是一段不可思议的历史,同时也是一段血腥的历史。”这是西部,是边境,是那个时代的原色。启示录的预言救不了所有人。

《老无所依》读后感(五):这个杀手实在冷

第一日读感

书架上有好几本麦卡锡的作品,先挑了这本相对来讲名气大点的,既是麦卡锡转型之作,又被搬上过银幕(我极有可能没看过这部电影),而且很美国很硬汉的一部小说,讲的是西部德州,发生在美墨边境地带。

先读了几十页,读感完全跟之前读的《七杀简史》不一样,不累,但很紧张。麦卡锡对细节的描写功力绝对到家,他把一连串动作如庖丁解牛般一道道地解析开来,十足的镜头拍不出来的镜头感,尤其是凶手杀人的过程,一上来那位副警长的死亡过程令人心惊肉跳;接下来男主打猎时见到的卡车与死人,血腥里散发着蹊跷。

男主开始逃亡了,不知道逃向何方?

如同齐格的出现和消失,其实他也是这个时代的淘汰物。战争给他留下后遗症,以至他恪守承诺,其实只为证明让别人认可的心态。甚至在他身上你会或多看见社会冷落和落寞所加剧的病态心理。

他第一次扛着氧气气枪杀人后轻描淡素的说了句:“我只是不想让你把血溅到车上。”瞬间把齐格的人物性格放大至结尾。

可以说科马克·麦卡锡在用一种看似简明直白的语言,反复推敲的对话在还原美国南方沙漠里那种空旷的追捕感,工业相对落后的无力,毒品网络的肆无忌惮下,小镇人民为追求自由生命而勇敢开拓的精神。

人在偶然环境追寻到的快乐势必在偶然某一点会还原回去,没有绝对偶然,只是遵循自然存在的必然。

所以说善始善终抑或不留遗憾不过是人追求的一种美好夙愿,其实抱着强大的心态继续生活,不管实现自身价值或释放自我价值,未尝不是一种好的方式。

《老无所依》读后感(七):男人

一本男人的书,从书里能读出那种金属的感觉,就像握着一把刀,作者帮你向前捅去,随后你看见一股血喷出来。

但这本书里写的那几个人都是我喜欢的男人。沉默,坚硬,残忍。我其实很盼望杀手和焊工能够有一场对决。但居然一笔就带过去了。有点遗憾。但也许是作者更想描述的是杀手和警察。但警察老头儿似乎只是一个话外音。

看完了小说,把电影找出来看了一下。杀手演得真棒。一看就是个怪咖却有魅力。

小说在杀手杀死焊工的妻子那里达到了高潮。正常的人包括我都无法理解为什么他要去杀死她,为什么作者要来描述这个显得已经是ending之后的故事。但确实作者有他的一手,他把读者的情绪带到了一个难以描述难以平复的地步。一种混合了恶心、罪恶和古怪的感觉。让你读完了之后难以忘记。

美国当代的作家,几乎都在细节上有几把刷子。但有时候细节容易让美感丧失,容易进入一种过于赤裸和生活化的场景。这本书里的细节也是惊人的详细,但它却和整本书散发的男人气质巧妙地融合在了一起。这也是一种可以研究的写作思路。

开始一直在怀疑和揣测阅读这本对我来说,没有丝毫文笔风格,寓言理念,杂长空洞的小说是不是浪费时间和经历。尤其在这样单调的下午,数度让我不耐烦地起身。而本着“奥斯卡”的名号,我还是“无可奈何”地读了起来。事实证明,到之后的片段,我已深深沦落沉迷。当最后失魂地合上书本,抬头望向窗外,充裕亮丽的阳光映照在所有大地之上,呼啸的北风吹的四周枝叶摇摆不停。看着如常的一切仿佛自己好像已经睡着,梦中尽是科马克·麦卡锡塑造的那个世界。

每到读到贝尔警长的独白,我能感觉到自己就好像站在他的面对,听到他向我说来一切,而我仿佛总是能轻而易举地理解到这个是世界,给我们的人生带来的种种——生命,时间,信仰,责任,承诺……有太多,一个人的一生有太多的路要走过,有太多的人将要遇见,太多的故事发生。

贝尔或者科马克,已经太清楚这个世界的模样,它总是介于模棱两可之间,用不到适当的言辞定义。唯一能确认,能转变的,是人本身。从经历,往事中,看清事物本来的面目,而上帝,一直在用那有形无形的手,阻止、推进事物的变迁、恶化。一切都仅仅因为最简单,基础不过的原因——人活着。说明你不得不随着这个世界去看,去感知、面对,一切你熟悉、不熟悉,清晰和不清晰的事物。带着感情,思想去认知,去学习。

人有时也会不由自主走上错路,也许只是一个小小的分叉却也足以改变一个人整整一生的轨道。贝尔在一次次带有遗憾选择的时候,才意识到每个决定背后都有相应的承受代价,而你永远在猜忌另一个选择代价比现在是否会美好得多。

“以前很多时候,当我说这个世界正在急剧恶化之类的话时,人们只会露出某种微笑,说我变老了。”

想到电视上那个总是讲犯罪的王姓教授在伦敦骚乱时说,他博士是在英国读的,晚上马路上总是有一些小年轻到处打砸抢,把他吓得够呛,可酒吧里的老大爷们仍旧喝着酒唱着歌。他就问老大爷为什么不害怕,老大爷说,嗨,我年轻时也这样,老了就好了。

我们必须相信科学,科学告诉我们说人总有荷尔蒙分泌过旺的那么一段时期,我们叫他青春期。这段时期里我们总是想要干点儿什么发泄自己蓬勃旺盛的生命力,总是和周围人打架或者疯狂地恋爱,走过来了也不觉得自己幼稚。稍微正确的方法是干点儿什么正经事,可是,“如果他居然连强奸、杀人与嚼口香糖的区别都搞不清楚,那么比起我来,他的问题才真是严重多了”。

我们的社会正在走向,用保守主义者的观点来说,堕落。价值多元主义虽然和民族主义相结合之后可以保全我们这样的欠发达国家立足,但脱离了伦理基础的社会也在逐渐走向土崩瓦解。施特劳斯学派的担心并非没有根据,虽然如果他们可以好好说话说人话也许受众会更更广泛一些,其基本的担心的出发点是正确的,现代化正在将人类赖以生存的信仰连根拔起,每一个个体都被裸露在枪林弹雨的开阔地中独自承受整个社会带来的压力,除了那根摇摇欲坠换做理性的芦苇,我们在这个广阔无垠的世界之上毫无依靠,可惜我们是群居动物,我们需要取暖。

于是我们只能抱着自己取暖。

启蒙有错吗?向往自由有错吗?都没有。是什么让我们的社会变得一团糟,让我们对这个国家的前景一点也不看好,是什么让我们必须适应那些染着绿头发打着鼻钉的年轻人招摇过市?

撒旦,欲望。

“我还没见过什么人不可以被钱改变的。”只要钱多了,什么事都会发生,这种邪恶潜藏在我们内心深处,说是邪恶其实也不过是生存的本能。你知道吗?小猫生下来不懂得饱,如果母猫不管它就会撑死。贪生怕死是生命的本质。

所以,人类会一路贪婪下去。我们会创造越来越多的财富,我们会变得越来越贪婪,越来越“宽容”,直到有什么事情突破我们宽容的底线,比如说突然有个人闯进你的家门,告诉你,他和一枚硬币带着一样的目的走进来,你没必要说“你没必要杀我”。结局都是一样的,人类最终将不复存在,钞票才是永远不变的东西。什么?钞票易损坏?那就是黄金,钻石,随便什么可以用来替代“贪婪”二字的东西,总之不是善良就对了。

所以我们拿他没辙,不是吗。我们没说要回到古代,我们只想让这个世界慢下来,慢慢走,慢慢走,它走得太快了我们快要跟不上了。“说不定到了下一个四十年,有些人已经是在外太空出世了。”

可是我们,还属于这里,此时。

《老无所依》读后感(十):杀戮之书

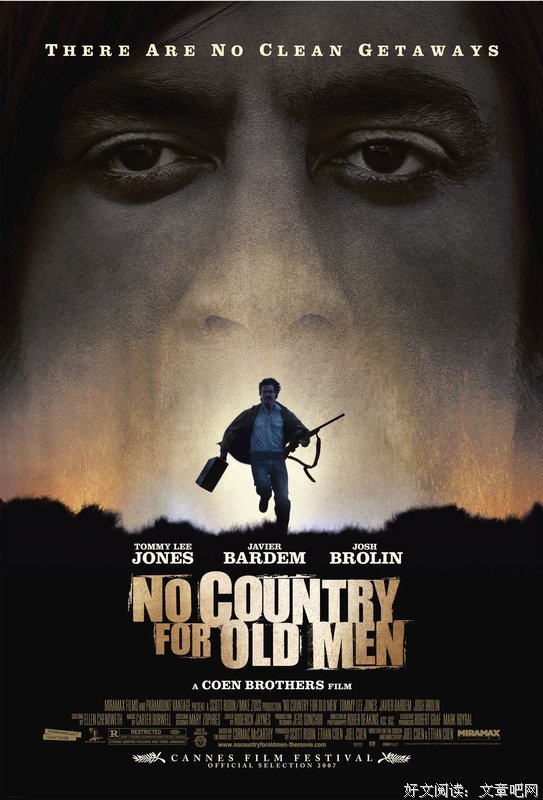

由本书改编的同名电影曾于2008年在全球公映,电影为观众留下一个再难忘掉的杀手形象——蓝得像天青石一样的眼睛、既炯炯有神又高深莫测——读这本小说相当于阅读那部电影的纪录。

科恩兄弟将原著删剪成“杀手追杀捡黑钱牛仔”的单线故事,并使部分情节更简明,但将原著的人物性格和故事氛围保存得非常完整,而且还把老警长赋予作品史诗性的那些独白也用“话外音”的形式拷贝下来,只是删去了警长贝尔对自己在二战期间抛弃战友的忏悔,这段忏悔加深了警长对自己无能为力的内疚。

这是作者出版的第十本书,是他七十二岁创作的作品,文风成熟硬朗,由于刻意不用引号,干干净净的对话和内心独白混在一起就像剔去了骨肉只剩下皮。在他的边境三部曲(《骏马》《穿越》《平原上的城市》)里,还有一些感情戏和奇遇;《老无所依》就是一本炽热的杀戮之书,一起死亡接着一起死亡,所有无关生死的事务都被缩减得近于零。

杀手和牛仔都有直接了当的动机,如无必要只用钱和枪说话,他们之间的厮杀惊险、紧张,没有多余的动作。小说里最细致的情节在于角色对自己伤口的小心处理(带着一点浪漫气息),这种细致的“清创”描写是科马克•麦卡锡小说中最常见的情节,它不仅增强读者对残酷的认识,也将两次厮杀连成整体,并突出了事件的不可逆性。牛仔摩斯曾做过焊工,焊工是所有粗活里最细致的工种之一,摩斯粗中有细的性格对整个故事举足轻重。

科马克•麦卡锡在本书里明确地批判了美国的“重商主义”的道德观(金钱至上),他认为美国社会将在这种道德观中陷入崩溃,信奉它的人会死在自己的车里,并被丢在荒漠里(就像那群火拼死掉的墨西哥毒犯)。书里警长贝尔还向一位律师追问他是否知道“玛门”,玛门本意是财富之神,《新约•马太福音》(6:24)里说“一个人不能侍奉两个主……你不能又侍奉上帝,又侍奉玛门。”

因为在书里经常引用《圣经》的思想,科马克•麦卡锡又被批评家称为后启示录作家,既通过末世论和描写末日景像来改良大众道德观的作家。本书描述的也是一个末日审判的恐怖景像,杀手齐格也是被当作一个末日判官的形象来塑造的,在故事的开头警长贝尔就这样指明了:

“我要说的这个事情就是在那个世界上发生的。这件事情把我实实在在地带入了这我辈子从来没有想到自己会去的地方。那里有一个正儿八经、活生生的能够预言毁灭的先知(指齐格),而我可不想与他相遇。我知道他是实实在在的。我见过他干出的事情。我曾经在那双眼睛之前走过一回。但我不会再那么做了。”

除了预言末日判官的到来,警长还感叹于世风日下,暴力犯罪越来越凶残、嗜血、难以逆转,“除非一把柯尔特手枪能够摆平的事之外,警察无能为力”。先前犯罪多源于冲动,罪犯会接受道德感化;后来坏人仍会小心地遵守规则(就像那些黑帮分子);再到后来,规则也不起作用了。只要钱够多,人随时准备铤而走险。规则只是使正派人更安份守已而已。

牛仔摩斯三次坚守规则三次受到惩罚,第一次是半夜为快死掉的墨西哥毒犯送水,第二次在小旅馆里放走了齐格,最后一次则因搭便车的女孩而送了命。另一名杀手威尔斯也比较守则,他认为自己很聪明,对本行的业务和规则更为精通,但最终却被齐格杀掉了,齐格对他说:“如果你因遵守规则而被带到我面前,那么这规则对你又有什么用呢?”

齐格确实蔑视规则,但他并非完全弃之不用,而是将其变得更残酷和严苛,远远凌驾于大众规则之上,他不仅不为金钱所动,而且为了惩罚而惩罚,既使是摩斯可怜的寡妇,他也不放过,并且在杀戮之后逃之夭夭、不知所踪。科马克•麦卡锡(1933-)是美国大师级小说家,他的小说《路》(2006)曾获普利策奖,《血色子午线》(1998)被时代周刊列入美国近二十五年来最好的小说。

已刊2012年12月深圳《晶报》