《南汉山城》的观后感10篇

《南汉山城》是一部由黄东赫执导,金允石 / 李秉宪 / 朴海日主演的一部剧情 / 历史 / 战争类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

1637年,满清崛起,迫使朝鲜签订不平等条约;258年后,1895年,满清被逼签订不平等条约《马关条约》。吏判的身上看到了李鸿章的影子,投降书上签字的锅总得有内心强大的人背,主战的人却大多只动动嘴皮子,当然,就当时而言。这和赵构、秦桧的行为又不一样,岳飞在郾城等地暴打女真军,革命形势一片大好之时被处死,南宋政府明明不用投降却强行投降。

回到本片,棒子天天拍历史神剧,但本片却难得的不是神剧。立场兼顾国王和平民,尽量客观,但还是弱化了和皇明的前因后果,见识了真正的金钱鼠尾、三跪九叩、鸣角收兵。虽然清军甲有问题,但满清鞑子演得很有张力,当然明朝的朝鲜可不是现在的棒子。

《南汉山城》观后感(二):这个的确是一段黑历史

1637年(崇德二年)正月,清兵先后击败全罗道、忠清道等地的援军。皇太极遣使,要求朝鲜仁祖出城投降。见大势已去,仁祖只好求和,正月三十日,仁祖将亲明反清的主要人物弘文馆校理尹集、修撰吴达济及台谏官洪翼汉缚献清军,率领群臣出南汉山城,脱去王服,改穿青衣,徒步前往汉江东岸的三田浦清营拜见皇太极,伏地请罪,行三跪九叩之礼。

皇太极降旨赦之。双方筑坛盟誓,朝鲜去除明朝的年号,缴纳明朝所赐诰命敕印,奉清朝正朔,定时贡献,并送质子二人。此外,朝鲜朝廷中主战最坚决的洪翼汉、尹集、吴达济三人被清军索要,在沈阳就义,号称“三学士”。此役为朝鲜历史上著名的“丙子虏乱”。

清朝将五十万朝鲜人作为俘虏押回国充作奴隶,并掠走朝鲜大量物资,后来朝鲜政府向清朝支付赎金赎回了一些人。根据协议,朝鲜被迫与明朝断交,接受清朝的册封,成为清朝的藩属国。根据规定,朝鲜使用的年号由明朝年号改为清朝年号。洪翼汉、尹集、吴达济三人被清军抓往沈阳杀害,号称“三学士”。

虽然朝鲜屈服于清朝的统治,但朝鲜人民对清朝非常反感,称清朝为“胡虏”。这种敌对的称呼和态度,在《朝鲜王朝实录》中比比皆是。朝鲜方面仅仅在外交上使用清朝年号,在国内则不使用,称为“某某王某某年”,例如“仁祖大王十二年”等等。不少士人尊崇明朝,使用“后崇祯”年号,致使“崇祯”这个年号被朝鲜士人沿用数百年。而在朝鲜孝宗在位期间,朝鲜甚至密谋起兵,联合日本江户幕府、南明反对满清,后来又计划响应三藩之乱和明郑政权。但北伐计划最终因财政困难而计划搁浅。

1627年,后金侵略朝鲜,朝鲜史称丁卯胡乱,后金一路势如破竹,朝鲜王被迫逃至江华岛,而后议和,朝鲜与后金结成兄弟之国。虽然迫于武力议和,但是朝鲜君臣在议和之后仍然非常瞧不起后金,认为后金是蛮夷之国。朝鲜朝廷对明朝仍然十分忠心,抱着大义视明朝为父母之邦,在与后金的交往中处处透露着不屑,1636年4月(明崇祯九年),皇太极正式由汗改称皇帝,改国号大清,族名满洲。他事先将此事通报朝鲜。朝鲜闻讯大哗,积累近10年的憎恶、羞辱情绪一并迸发。朝鲜臣僚纷纷痛切陈词,“使彼虏得知我国之所秉守,不可以干纪乱常之事有所犯焉。则虽以国毙,可以有辞于天下后世也”。在一片慷慨激昂的气氛下,朝鲜仁祖拒不接见后金使团,不接受其来书。该年四月,皇太极在沈阳正式举行称帝大典,朝鲜使臣罗德宪、李廓拒不下拜。这种以礼仪之邦蔑视蛮夷的态度最终激怒了皇太极,而后后金出兵,仅仅十二天就攻至朝鲜京城,朝鲜再次议和,朝鲜王对皇太极行三跪九叩之礼,此后朝鲜成为清朝的藩属国,接受清朝的册封。朝鲜仁祖以其长子李溰、次子李淏赴清朝作人质。朝鲜史称丙子胡乱。

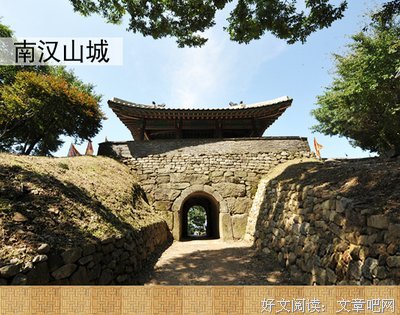

《南汉山城》描写的就是丙子胡乱中,朝鲜君臣退守南汉山城中,围绕战和问题发生的一系列事情。在看电影之前,我对电影抱着一些期待,看完后果然不负期望,希望看到的场景全都有:战争的残酷、朝鲜对明朝的忠诚、朝鲜王忍辱下跪等等。两小时的电影里,想看到的东西应有尽有,因此虽然剧情有些拖沓,人物关系的线太多,但是我还是给了四星的评价。

首先谈谈电影中表现的朝鲜对明朝的忠诚。其实早前我对明朝与朝鲜之间的关系就有一些了解,朝鲜对明朝的尊崇原因很复杂,一方面是对明朝文化发自内心的仰慕,自称小中华,另一方面在1592年开始的壬辰倭乱中,日本侵略朝鲜六年,一度朝鲜八道尽失,是万历皇帝派兵帮助朝鲜复国,因此朝鲜君臣不管是出于真心,或者是基于春秋大义,都对“神宗皇帝再造之恩”念念不忘,以至于就算是明亡之后朝鲜也瞒着清朝设大报坛,由朝鲜王主祭,每年祭祀万历皇帝,直至1905年。韩国电影与影视剧一般也不会避讳这种尊明思想,会据实地描写。这部电影对这种尊明思想描写的不多,但是都表现的非常深刻。主要有三处:首先是大臣在反对议和时提到了神宗皇帝壬辰倭乱的时候派兵救朝鲜,提醒朝鲜王不能忘此大恩大德。其次是在电影中间部分,就算是在战争中,朝鲜王也带领百官朝北京方向向崇祯皇帝恭贺新年,行跪拜礼。其实看这个镜头我有两个感受,我想这也是导演想要表达的。一个是当时朝鲜君臣对明朝的忠心。另一方面是则是直观地对比了文明与野蛮。镜头这边是朝鲜君王在礼乐中恭恭敬敬地尊礼守义,气氛庄重,镜头一转,就是后金的军队,充满了暴力。文明与野蛮就透过这两个镜头非常直接地呈现在我们面前。我突然想到我们明朝也是这样,当年努尔哈赤还是明朝的臣子,到北京看到最贫贱的百姓家门口都贴着对联,深深地感慨道明朝文化的深厚。但是就是这样一个文明国家,最终还是败在了野蛮手里。最后一个是主战派大臣金尚宪在朝鲜王投降后切腹自杀了,殉节而亡。金尚宪强调春秋大义,朝鲜是明朝的属国,不能屈服于蛮夷。其实这点也让我想到了中国的一部影视剧《问君能有几多愁》中的情节,蜀国被攻破的时候,蜀王投降,花蕊夫人跟王太后说愿意殉国,王太后说皇上没有殉国,我们就不能殉国,这样会侮辱皇上。当时我看到这个情节印象很深刻。那在这部电影里,可以理解为金尚宪在忠君与忠义之间选择了大义,而这大义是明朝文化中的大义,大义的对象也是明朝。尊明主义可见一斑。

第二个就是战争的残忍。《葵德川三代》里面阿江对德川秀忠说过这样一句话:凡そ、この世に戦ほどあさましきものは無し,意思就是说大抵这世上没有比战争更残酷的事情了。这句话我影响很深刻。中国古代的战争都非常残忍,往往都伴随着巨大的人口损失。满清入关时中国各地的百姓也遭受了极大的伤害,诸如扬州十日这样的大屠杀也不在少数,但是因为我国的国情,很难有描写这些事件的作品。这种情况下通过韩国的影视作品可以窥见一二。之前韩国电影《最终兵器:弓》也有很多镜头表现满洲兵的暴行。战争是非常残忍的事情,就算是在战争不针对平民的今天,战争也是非常残忍的事。看我们国家自己被侵略的电影或许会产生愤怒,会想要报复,没办法从中体会和平的宝贵。但是如果看其他民族的战争经历或许能在平静的心情中理性地感悟到战争的残酷。绝不能好战。

第三个是我想是导演想要表达的很重要的一点。导演在结尾表现了战争结束后人们的生活,就算战争如此残酷,但是人民是非常顽强的,就算咬紧牙关,也会努力生存下去。也正是因为人的这种性格,韩国也好、中国也好,虽然历经各种战争也能存活下来,在今天创造各自的经济奇迹。

最后我想说的是在这部电影中看到的矛盾。通过主战派与主和派表现出来的矛盾。古代的士大夫会为了义殉节,在真正的儒士看来,春秋大义是比自己生命重要的,这点非常崇高,表现出来的人格精神也非常耀眼。这不是古代人才有的精神面貌,现代人也会为了自己认为对的事情坚持,付出一切。回到电影,如果这部电影看下来,我想更多的人是主张议和的,觉得为了人民那些春秋大义算什么,朝鲜王行三跪九叩又算什么。大臣有大臣的责任,君主有君主的责任,如果你是无官一身轻的书生,那为了你的大义可以殉节,但是如果你是有责任在身的大臣,身肩亿万苍生的君主,那就不能为了你的大义一意孤行,拿百姓给你的大义陪葬。这也是我们现代国家的基本理念。百姓没有发言权,没有发声器的情况下,大臣不能把自己的想法当成百姓的想法,绑架百姓。你愿意殉国,不代表百姓愿意。很显然,这也是韩国相关的电影的主旋律。但是我们往往是在既有的历史事实上去进行判断评价。朝鲜在历史上是投降了称臣了,韩国人、还有我们观众做这样的评价似乎是理所当然。那如果换一个情景,换成我们自己,抗日战争的时候,蒋介石是主站派,汪精卫是主和派,我们也在既有的历史事实上去进行判断评价,我们最终胜利了,所以蒋介石是民族英雄,汪精卫是汉奸,也不只是我们国家,法国二战后对投降派也毫不手软。当然韩国与中国的情况存在着很多关键的不同,但是或许通过比较这样两种基于不同的历史事实的评价,给我们提供了一个视角去思考一些问题。抛开已经发生的历史,说些现在的事情,前两年朱成虎(朱德的外孙)在谈到台湾问题时发表言论说中国不怕美国的武器,中国做好牺牲西安以东所有城市的准备。要知道西安以东住着十亿中国人。这句话跟毛泽东说过的一句话简直异曲同工,毛泽东在访苏的时候当着各个共产国家领导人的面说,中国不怕核战争,中国有6亿人,死了三亿还有三亿。这些话在网上受到了各种评价,很多人在叫好,也有人表示了不同意见。朱成虎也好,毛泽东也好,如果他们自己愿意为了国家牺牲自己,那另当别论,但是他们代表那几亿人民说愿意牺牲,实际上人民愿意吗?我们不知道所有人民的想法,那作为人民之一的我们自己可以想一下,愿意在战争中牺牲自己、自己的亲人、自己的家吗?

《南汉山城》观后感(四):兄为其易,弟任其难

当年选择投日的汪精卫临别时对蒋介石说:兄为其易,弟任其难。《南汉山城》正是演绎了这难处何在。在中华文化圈中,杀身成仁以取义,还是忍辱偷生待将来,经常是摆在乱世士子面前的重要选择。但这种选择并不存在优劣好坏的绝对标准。因此,我们既称赞韩信忍受胯下之辱的坚忍,勾践卧薪藏胆的等待,同样更传颂史可法的宁死不屈,关天培的杀身成仁。以至于影片中,当主张投降的崔鸣吉向朝鲜国王进谏要善待主张决一死战的金尚宪,因为他是国王身边唯一的忠臣。而此时国王却对他说,你也是朕的忠臣。的确,面对千夫所指,背负千古骂名,还能一如既往地坚持主和,这绝不是为了自己活命的私心杂念。相反他承受的痛苦,有时甚至比一死了之还要巨大,还要难以忍受。从这点来说,真正的主和派与真正的主战派,在历史上都是少数,这都需要强大的内心去贯彻自己的主张,比之大多数的墙头草,他们同样值得尊重。影片的亮点,就在于恰到好处地展现了主战派与主和派各自的苦心孤诣。导演没有将双方描述成黑与白、天与地的绝对对立,没有叙述成脸谱化的正反两派。相反,殊途同归的两个人其实与众多为了一己官位的既得利益者形成了鲜明的对比。面对敌军箭矢,毫无退缩之意的主和派崔鸣吉一出场便震慑住所有观众,身上的浩然之亲让我以为他才是视死如归的勇士。而占尽道德制高点的金尚宪第一桥段就是杀了一名手无寸铁,助他过河的老船夫,善与恶顿时错位。而影片对生与死的诠释更是叫绝。崔鸣吉的生不是为了自己的生,金尚宪的死也不是为了自己的死,生肩负着复兴的希望,死贯彻着成仁的道义,二人各自走在自己的路上,完成着各自的使命。这种对生死善恶的深刻诠释是我国类似题材的影视中,难以出现的桥段。可贵之处正在于此。

韩国平均每天上映两三部外国电影(2015年上映311部美国电影、363部日本电影),市场竞争无比惨烈,为求得生存,韩国电影每每煽情过度、用力过猛,根据真实事件改编的《素媛》、《熔炉》亦莫不如此,社会意义、票房价值之外,艺术品质乏善可陈。

题材一旦涉及战争、历史和民族情感,导演的内心更是完全失去了平静,象李沧东那样每部作品都经得起咀嚼的非常罕见。

《鸣梁海战》(2014)民族自豪感爆棚,历史真实度贻笑大方;《暗杀》(2015)对刺客澎湃、冷酷的内心世界和理想主义激情毫无感知,沦为韩版抗日神剧。

然而,表现丙子之役的《南韩山城》却令人刮目相看:真的猛士,敢于直面真实的人性,敢于正视耻辱的历史;韩国新兴电影人越来越自信、强大,一如前辈的《误发弹》(1961)、《薄荷糖》(2000),一手抓票房,一手抓艺术,两手抓,两手都要硬。

包括日本、朝鲜在内的儒家文化圈,视汉家政权为华夏正统,余皆蛮夷。1592年万历援朝战争(壬辰倭乱),明朝将士浴血奋战痛击倭寇,对朝鲜恩同再造;1636年皇太极举行称帝大典,朝鲜使臣宁死不跪,朝野上下对清朝国书“大清皇帝”的表述嗤之以鼻。

为解除进攻明朝的后顾之忧,皇太极以“朝鲜败盟逆命”为由入侵朝鲜;南汉山城翘首以盼的援军畏敌如虎,不惜暗杀朝廷密使;满清铁骑势如破竹,北门之战打出150比1的战损比,以两人阵亡的代价歼灭300朝军。

历史就是已经发生的一切,现在和未来都是历史的延续和投射,怎样解析历史和其中的人性,在很大程度上体现了一个人或群体的格局。

影片不愿贬低、丑化任何人,对主战派鄙视蛮夷、奉明朝为正朔的豪情,对主和派保全苍生社稷的忍辱负重,表现得都很到位。因担心带路的老人为清军效命,主战派手起刀落,但对老人遗留的孙女又充满内疚和怜悯。

朝鲜大臣不满清军阵营中的朝鲜人炫耀红夷大炮:“阁下也是朝鲜人,怎么能这么说呢?”

不料,“朝奸”竟义正辞严地痛揭朝鲜自身的疮疤:

“我的父母是奴隶,所以我一出生就是个奴隶。在朝鲜,奴隶不算是人,再也别说我是朝鲜人!”

君以国士待我,我当以国士报之!君以路人待我,我以路人报之!君以草芥待我,我当以仇寇报之——

不正是儒家思想的精华吗?用富兰克林的话来说:哪里有自由,哪里就是我的祖国!

编导能有这样的视野、心胸,令人肃然起敬。

皇太极20岁开始征战四方,37岁提出“以武功戡乱,以文教佐太平”,优待鲍承先、范文程、罗绣锦等汉官儒家,汲取儒家文化的精华,非寻常蛮夷可比。

皇太极致信朝鲜国王,影片的表现简约而不简单:

“你一而再地违抗于我,就连你的愚钝,也是我的无德。我正是困扰于此,才跋山涉水来到你这里……打开城门,小心翼翼地走到我面前,我会倾听你的诉说,你可以毫无顾忌地诉说一切……”

因为我的过失,才让你愚昧到自寻死路——皇太极的检讨居高临下,数百年后也能感觉到朝鲜君臣的惊诧、愤怒和屈辱:清酋如此狂妄无礼。

“小心翼翼地走到我面前”,皇太极正在小心翼翼地实践他对仁义的理解,而朝鲜、明朝也正在和将要经历皇太极们带来的强烈阵痛。

困守南汉山城47天后,朝鲜国王亲至皇太极面前伏地请罪,史称“丁丑下城”:

阿克顿说历史是个邪恶的老师,只对自由人述说真相。唯有自由人才有资格和能力从中汲取历史教训。《南汉山城》再一次显示,艺术是哲学最精准、锋利的剃刀,呈现历史和人性最本质的部分。

云长走麦城仍是英雄,知耻而后勇的民族势必再起:

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁;

海角崖山一线斜,从今依旧属中华!

. 欢迎关注西风影评:

《南汉山城》观后感(六):这电影好像已经超越了电影了...趁着人少,谈话质量高,问几个问题。

如题。

趁着现在看的人还少,谈话质量高,问几个问题。如果有熟悉朝鲜历史,朝鲜现在文化社会方面的大神看了值得一回,写点什么,就不胜感激了。

1.这电影已经超越了一般的浪漫主义,和朝鲜电影一直以来的悲壮气氛,而是走了非常写实的路线.....

一般而言,开始写实了,这就距离理性非常的近了,看问题不再是情绪化的不再是民族主义的,而是客观的观察,条理的记录一切,分析利弊,并开始试着想推导出确保胜利的规律了。

理性等于试着找到百战百胜的方法....或者说,找到百战百胜的方法,第一步必然是开始理性的思考问题。

这就是我想问的问题,这部电影,在韩国的票房和风评如何呢?

是被评判为,开始理性认识历史,跳出民族主义的大坑,开始追求百战百胜了?甚至开始在票房上大热?

还是被批判为,冷漠啊,为国耻洗白啊,民族虚无主义啊,这一类的,并受到批判,甚至在票房上失败?

以上,这是我的第一个问题。如果有熟悉情况的大神,有兴趣的话麻烦回复下,3Q。不胜感激。

2,我注意到在这个电影里,大明是完全没有出现的。

仅仅是对清国的极为理性的记录,以及对整个事态的....理性的描述....

我知道历史上,大明确实没有做什么,但是我想提的是,这种完全抛去大明这个宗主国,开始仅仅从胜负的角度看问题的情况,能不能算是一种.....怎么说呢.....

一种开始反思并警惕“前宗主国”的...倾向呢?

这个问题上,韩国国内有提到过什么么?无论是对电影,还是对原著小说而言?

毕竟前阵子还闹腾着不去超市,大搞民族主义呢.......你要是和我说,这几件事会让人家觉得“哎呦前宗主国真棒”,那我是死也不肯信的......

OK,以上,问题描述完了,我再重新说一遍两个问题。

1,这个电影的历史观相当的理性,而理性这东西一旦大面积的传播,造成的影响将会是极为深远的。

o,这个电影在韩国国内的风评和票房如何?普通韩国人,如何看待这种完全理性的历史观?

2,这种理性看待历史的角度,和前几次情绪化的反韩风潮之间,是否有一定的联系?这种情况,是没有,有但是少,还是在逐渐的清晰起来?3选1,是那个?

以上,提问完毕,欢迎有了解的大神留言,3Q。

《南汉山城》观后感(七):就连你的愚钝,都是我的无德

一边是围城的野蛮人,一边是浩荡却羸弱的皇恩。若为理想与士风献身,就要牺牲百姓为陪葬;若保全民生,则要背信弃恩为蛮夷差遣。在如此线团中挣扎,纵是极机敏睿智的人,终其所能也难在抉择后全身而退。

忍受死亡还是忍受耻辱,电影没有给出答案,只是用一如既往克制的情绪呈现了选择。而对于埋没在几千年历史中的无数来说,甚至连选择都没有。

主战,没有等到山头涌来的援军,主和,也没有等到将军降低的条件。

电影把投降一幕拍得尤其漫长。从下马开始,坂本龙一的配乐应着朝鲜王的呼吸声,一步一步把情绪带到巅峰,一点一点的折磨着观众的情感。“朝奸”用母语发出了耻辱又有力的命令,响器奏起,昔日王,今朝奴。每一个小动作甚至低头时的屏吸都被赤裸地展现出来。疲倦,屈辱,无奈,不甘等情绪一样接一样的摆到观众面前。看着自己的国君对着蛮夷感恩颂德,这算是士大夫们最可怕的噩梦了。别说吏判,我都崩溃了。镜头切到礼判殉国时,我甚至会松一口气。

影片最后,吏判在门前久久回望,我不禁想起高晓松说过的,“在这些大历史的重要时刻,这些亲历者究竟当时在想什么?” 是目睹国君受辱后对自己选择的质疑,是牵挂远方煤山下的宫阙和那几艘驰援的天恩,还是对已燎原之势的“野蛮人”将如何改变这个世界的忧虑——改变后的世界又是什么样,他们还会坚守我们所信奉的吗。

李秉宪全程的眼神变化十分有戏。一开始面对清兵的无畏(略带高层级文明对动物园里的野人的审视),朝堂交锋和劝谏的赤诚,读降书和投降路上克制不失释放的悲伤,再到最后的无神和崩溃。全程用眼睛在讲故事。

满族人的扮演者大多是东北人吧,好几个都看着特有家乡感。

《南汉山城》观后感(八):《南漢山城》:韓國影人再次從立意上甩開中國影人一大步

很佩服,也很驚訝於韓國電影人居然這樣看待自己國家屈辱的歷史,這種反思在我國是難以想象的,李秉憲飾演的人物讓我聯想到大清國的李鴻章。最佩服的是導演黃東赫大公無私式看待侵略高麗國的女真侵略者,沒有黑化,反而是用最寫實的方式來呈現,我不懂滿語,但導演真讓女真侵略者用滿語來演繹,這種形象我也是第一次見!從服飾到辮子,再到語言真的給我一種全新的感受。

而且導演也很聰明,片子的反思很巧妙,選擇的素材就很有意思,將屬於自己民族歷史的一方置於逆勢,然後順其自然地表現野蠻侵略者的兇殘、強大,從這種他族占優勢,我族處逆勢的點出發反思,這太有說服力了。片子最讓我激動的不是戰鬥場面,而是兩位立場不一的忠臣對國家命運的思考和隱忍奉獻,這非常人所能忍受,一位覺得國君不能失去尊嚴向他國的臣子磕頭,另一位覺得只要能保全國民的穩定生活就是好君王,這種探討民粹的對話和哲學碰撞反而產生出一種非常強的張力,這也是讓我高看本片的一個主要原因。

在民粹主義高漲的中國,我希望和推薦每一個中國人都能看一看!

《南汉山城》观后感(九):《南汉山城》封建统治阶级的虚伪,为了活着可以跪下

该片改编自韩国作家金薰的同名小说,讲述了丙子之役期间,皇太极在1636年4月改元为清后,于12月再次出兵。朝鲜节节败退,朝鲜仁祖李倧退守南汉山城。和一众大臣被清军围困在南汉山城四十七天,主战派金尚宪与议和派崔鸣吉以及群臣针锋相对的故事。

出现了三种不同阶层代表性人物

忠臣

议和派由李秉宪饰演崔鸣吉,三次不顾生命危险前往清军谈和,收到金尚宪带领大臣污蔑是奸臣,但为了保住国家和百姓安居乐业的生活选择忍辱负重。

主战派由金伦奭饰演金尚宪,在电影开始船夫打算给清军带路换粮食,金尚宪便将其杀死,后来收养了船夫的孙女。在君王出城投降时,选择自杀。既要保住君王与社稷,更要保住君王与社稷的体面和尊严。

统治者

仁祖一个优容寡断的君王,开始为了尊严不远归顺清朝,选择拼死一搏,发现没有胜利的可能。这时候,金尚宪说:宁战死不苟活,仁祖就:我想活,为什么你口出死亡。

领相百官之首,为了自己利益不顾百姓的死活。下令收缴士兵用来御寒的草席还把城中百姓的茅草屋也拆了喂马,因为贵族们只能骑马不能走路。在仁祖面前夸下海口偷袭清军,刀逼士兵下山出战中了埋伏,把所有的过错退给了武将。

平民

铁匠兄弟被迫参军,金尚宪找到哥哥出城把繳文送给勤王,弟弟质问当百姓需要保护的时候国君在哪?铁匠为了救全城百姓,决定貌死出城。铁匠把檄文送到,勤王却贪生怕死,认为送信的是个平民不是武将。决定把铁匠杀死假装没接到檄文,被铁匠发现逃跑。勤王的追兵暴露了位置被清军发现,全军覆没。

清军翻译,领相问:我听说祖上也是朝鲜人?翻译回答到:在朝鲜我的父母出身是奴隶,而我一出生也注定是奴隶在朝鲜奴隶算人吗?

影片最后清军攻破城门,崔鸣吉冒死求见皇太极。表示朝鲜愿意归顺大清,清军撤退。翌日,仁祖携一众大臣叩拜皇太极,金尚宪选择自杀,铁匠与小女孩过上了平静的日子。

《南汉山城》观后感(十):不同的选择。

记得看《三国演义》里面有一节这么写到,司马懿对着来使曰:“军事大要有五:能战当战,不能战当守,不能守当走,不能走当降,不能降当死耳!”,两国交战,能战则战,不能战就守,不能守当走,然而不能走却降不了,不能降却也不能死。

《南汉山城》这部电影讲的就是,欲战不能,欲和不可,1636年12月2日,皇太极亲自统帅十万大军亲征朝鲜。清军渡江后,仅仅十二天便抵达朝鲜京城下。朝鲜国君率领文武百官退守南汉山城等待各路勤王军的到来,同时派出崔鸣吉等人赴清营谈判,拖延时间。在这段时间里面,朝鲜两派臣子为了议和问题而争吵不休,然而欲战不能,欲和不可。城池前面是野蛮人,这些野蛮人在战场上连自己的宗主国明朝都不能解决,自己是一个小邦哪能可以抵挡,想要求和却于理不合,也与礼不合。朝鲜一向自诩为小中华,而一个文明之国,具有高度发达的儒家文明的国家却要向野蛮人建立起来的清朝称臣纳贡,成为其藩属国,这对于朝鲜来说简直是不能接受的耻辱,况且壬辰倭乱神宗皇帝对朝鲜有再造之恩,朝鲜上下对于大明非常感恩,岂可另投他国。

然而,在社稷存亡,君主安危的大是大非面前,就必须要有人去议和,议和这种与礼不合的行为,就必须有人去做,言战容易,议和难。说到战斗,好像都很容易,有人慷慨激昂的说一句,就是真血性,若是议和,胆小鬼,懦夫的帽子就会被扣上,在尊严面前,主战便是政治正确的行径了。朝鲜的士大夫在君主面前要斩杀议和的崔鸣吉,

而崔鸣吉知道自己在政治正确面前,说什么都是错的,。可是,国家怎么办,社稷怎么办。我们历史上也有这种惨痛经历,甲申之变前,大明王朝有多少次可以不至于骤然灭亡的机会,崇祯皇帝都没有抓住机会,以至于清军入关,神州陆沉。

至于两个主人公,都是为了国家,一个维护国家君主的尊严,一个维护国家君主的生命。两者的本质都是为了国家和君主,也可以说是两个都是忠臣,只是他们所维护的不同罢了。为臣者,主辱臣死。当朝鲜国君穿着臣子的衣服,三跪九叩来到野蛮人的大汗面前,屈辱的称臣,臣子会怎么想。于是乎一个臣子选择以自尽的方式来为屈辱的行为负责,去捍卫国家尊严,而另一个臣子选择回到都城重建国家。这不由让我想起后主刘禅东迁洛阳,蜀之大臣无翼从者,惟郤正及殿中督汝南张通,舍妻子单身随侍。郤正作为亡国臣子去洛阳接受战胜国的屈辱,而蜀汉北地王刘谌先杀妻子,次以自杀去捍卫国家尊严。两者都是一片爱国之心,谁也无法指责对方。

不同的人有不同的选择标准和判断标准,我们无法以自己的标准判断他人的标准,但是只要你尽力去践行你的抉择,相信历史和时间会给你好的结果。崔鸣吉去世后,朝鲜史书中的记载是:“直前不避,临事剖析,人无能及,亦可谓救时之相也。