北大学霸拉黑父母6年:恨不会让你更强大,爱才会

这几天,“北大学霸拉黑父母6年,12年不回家”的新闻引起了热议。

但书单君注意到,有些讨论逐渐变成了对“中国式父母”的群体吐槽,“不会好好说话的家长有多可怕”,“有种爱让人生不如死”……

有童年创伤的人并不少,有些父母也的确应该反思自己不正确的教养方式。但书单君觉得,子女们如果只是简单控诉,除了发泄出不满,又有多少积极意义?

所以,我邀请书单特约作者,我的好朋友火养写了篇文章,和大家聊聊面对童年创伤和曾给自己造成创伤的父母,到底怎样的态度才是更可取的。

▼

1

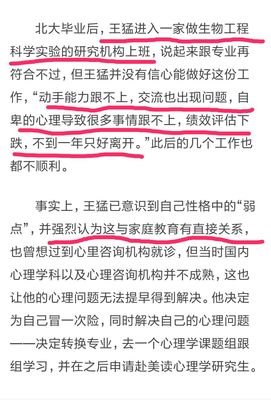

在父母和外人眼里,王猛符合所有“别人家孩子”的特征:四川某地级市高考理科状元,被北大最好专业之一的生物专业录取,本科后又成为美国排名前50的大学研究生……

然而,这一切光环的背后,却是王猛和父母的决裂:12年前,他不再回家过春节;6年前,他拉黑了父母所有的联系方式;他甚至还准备再到北大读个心理学方面的博士,以解决自己长期压抑之下的心理问题。

他将自己与家庭决裂的根源归结为父母从小对自己的“过度关爱”,甚至写下万字长文“控诉”父母的“罪行”——

学校文艺演出要求穿短裤,但母亲强迫他穿长裤。而且从小到大所有衣服都是父母包办的;

高中毕业前,所有的社交圈子几乎都在生活的大院里,“朋友,都是父母认识、了解或者听过的”;

出外参加奥数考试,文件夹被人划坏,母亲不仅不安慰,还讽刺他“这下你知道外面的世界很精彩了吧”;

小学时,因为不会剥鸡蛋,被同学、亲戚取笑,但父母从未保护过他。

王猛父母的这些“罪行”,你是不是感到很熟悉?中国式父母的“通病”,就是喜欢把孩子当做自己的私有财产,爱怎么打骂教育都是自己的事情,从不会顾及孩子的感受。

当年豆瓣上就有名为“父母皆祸害”的小组,成员十多万人,帖子内容是清一色对父母的控诉:不是过度干涉个人生活,就是经常讽刺挖苦从不顾及自己的自尊,最后还都会加上一句——

“我这还不是为了你好?”

2

为什么有如此多的父母,在用让子女非常不适的态度来表达“为你好”?

美国心理专家金伯利·罗斯和弗兰德曼认为,那些不能给孩子健康的心理教育,总是讽刺、谩骂孩子的父母,有可能是“边缘性人格障碍”患者。

在他们合著的《与内心的小孩对话——如何治愈你的童年创伤》一书中,就有对这一心理障碍的剖析。

比如,“边缘性人格障碍”患者的表现之一,是经常会改变自己的想法、观点甚至价值观。

书中有这样一个例子:

一位已经50多岁的女士,仍然记得中学时母亲对待自己交朋友这件事的态度——

有时候,母亲为了鼓励她多出去玩,会冷酷地说:“你怎么没有朋友呢?你需要加把劲。”而当她与同学们建立起友谊,有次在一个好朋友家过了个夜,母亲又会骂她,“和那些小娼妇们在外面约会男人”。

做了,受责备;不做,也受责备。这种自相矛盾的说法让她至今无法理解。

“边缘性人格障碍”还有一种典型表现,就是容易暴怒。而且无论导火索多么微不足道或多么严重,夹杂着言辞攻击与肢体暴力的暴风雨,都会突然爆发,然后又迅速归于平静。

我一个朋友的父亲就是如此。他高兴时就又蹦又跳,不高兴了全家都遭殃。朋友和她的弟弟成长在父亲不断贬低的声音下,性格都内向,她更是有严重的自卑。尽管父亲现在都70岁了,可要是生了气依然张嘴就骂,什么难听说什么,不管家里是否有客人。

有一次,她的父亲喝了点酒,就开始打母亲。朋友阻拦,父亲就骂她:“你狗屁都不是,除了生个好孩子你一文不值,一点价值都没有,我要是你就去死……你别活了,去死吧!”

尽管从旁观者的角度看,这些父母的行为非常过分,甚至近乎病态,但他们对自己的认知却可能完全不同。

就像王猛的父母,他们在对王猛进行打击和伤害的时候,完全不会意识到这是一种性格障碍,只会觉得自己所做的一切都是为了孩子好,甚至面对王猛发来的“决裂信”,最初也没觉得有啥特别,而且不明白“为啥儿子老是揪着过去不放”。

3

尽管许多人都遭受过原生家庭带来的童年阴影,但现实的情况是,每个人都不能选择自己的出身,也不能选择自己的父母。

绝大部分人,就算曾经受过父母的伤害,也不可能像王猛那样决绝地拉黑,12年不回家,也从不联系。更现实的情况是,我们依然会去看望爸妈,甚至成年后还会和他们生活在一起。只是对于过去,依旧无法完全释怀。

在这种情况下,我们更该考虑的是:如何才能抚平童年创伤这道心灵的疤痕?

《与内心的小孩对话——如何治愈你的童年创伤》给出了很实用的方法和技巧。

比如,改变看待父母的视角。

我们默认是从孩子的视角看待父母的,而不同的家庭成员和朋友可能会对我们的父母有截然不同的看法。尝试站在其他成年人的角度,或许就能对父母了解得更多。

再比如,尝试筛选过去。

不论你的父母有多么忽视你或者虐待你,静静地坐下来,想一想你与父母在一起的美好回忆,哪怕这段记忆多么短暂。有没有一首歌、个故事、一段散步、一件礼物或者一个瞬间让你觉得,与父母在一起很开心,他们很爱你?

不过,我觉得书里最为精彩的论述,是关于对父母的原谅。

也许你会说,父母对我如此过分,甚至至今还不觉得他们做得不妥,我凭什么要轻易地原谅?

但《与内心的小孩对话》会告诉你,原谅不是忘记或否认你的经历,原谅也不代表免责或既往不咎,也不需要被原谅的人表现出悔过或作出忏悔。

原谅是你为自己做的事,别人不需要知道,你也没有义务告诉他们。你可以原谅一部分,而不原谅其他。你也可以在几个月、几年的时间里慢慢原谅,它不是一个动作,而是一个过程。

原谅不是忘却。它会帮助你继续生活,使得你不再需要为应对过去而耗费精力。

4

有句话说,中国的父母永远在等孩子的一声谢谢,而孩子却在等父母的一句道歉。

《与内心的小孩对话》在最后一部分写道:记住,你不应当期盼自己的父母改变。但你可以改变,而且你也应该改变。

就像我一个朋友,童年也曾受过父母的伤害,为了逃离,他特意选择了离家乡很远的大学。但后来,随着父母年龄的增大,自己阅历的增多,他慢慢理解了父母当年的很多无奈:

“父母并不像我们这一代人,接受过良好的教育。他们经历过上山下乡,挨过饥饿,在年轻力壮的时候下岗失业,他们总是希望子女能够过得更好,甚至不惜牺牲自己的一切,以此来达到控制孩子的目的。但是很多是时代造成了他们的性格上的很多缺陷,但这并不是他们本身的错。”

恨并不会让人强大,爱才会。比等待父母说一句“对不起”更有勇气的,是选择原谅。

在看这篇文章的读者,即使曾经有过童年创伤,如今很多也已为人父母。经历过对原生家庭的原谅与和解,我们不会重蹈覆辙,更会明白该怎么与自己的孩子相处。

我想,相比治愈童年创伤的方法,《与内心的小孩对话》里的这句话也许对大家更有建设意义:

“不论养育子女多么具有挑战性,培养一个健康、自信、具有自我调节能力的孩子的基本方法其实是很简单的。孩子需要支持、尊重和赞同、表达、无条件的爱与关怀、始终如一与安全感。”

希望每个人都拥有健康和谐的家庭关系,我们童年不曾拥有的,希望它不要再成为孩子的遗憾。

ヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノ

--每天进步一点点--

年底快到了,看看自己的银行卡,大家今年战果如何呢?

存下来的钱,现在越来越多人会选择理财来增加收入,但市面上理财产品成千上万,选择适合自己的相当不容易吧。

不久前,书单给大家推荐了一款理财课,从基金股票到买房投资,它能帮大家在赚钱这件事上,少走些弯路,多一些回报。

学完就能用,马上赚回学费

点击下图,一起来学习吧

火养,书单特约作者,特别能坚持的摩羯座,每年读两百本书。个人公号火养读书时间(ID:huoyangdushu)。