远离身边这3种好人 | 细节

文 | 葫芦僧

来源 | 精读(ID:Jingdu999)

01

我们从小就被要求做一个好人,也希望所遇之人皆为良善。

成为社会认可的好人,和大多数人步调一致,追求现世安稳,也是最安全轻松的生存之道。

每个人的身边也总会有那么一两个“老好人”的存在,他们积极乐观、心存感激、循规蹈矩,对别人尽心尽力,无原则地好。

然而,这种好看似不求回报,却渴望刷存在感,往往容易成为别人无形的负担。

不仅如此,好人总喜欢对少数者进行干涉,以迷之责任感,将自身价值观强加于人,无视个人独特性。

日本作家中岛义道在《我讨厌的10种好人》中直言,这样的好人,虽然符合社会普遍预期和价值认同标准,但未经思考,只是缺失自我人格迎合社会而已。

人类是复杂有趣的生物,不假思索就遵循固有规范,无味、无感地当个好人,就很难做真实的自己,也失去了人格魅力。

02

《海边的曼彻斯特》主人公李因为一次大意,引发了一场火灾,失去了三个儿女,妻子也与他离婚。

无法与过去和解的李,独居在波士顿一个半地下室的小房间里,白天做着最普通的蓝领工作:修马桶、接水管、铲除积雪,晚上去酒吧喝闷酒,寻衅滋事。

李深陷漩涡效应,慢慢与外界失去联系,不断地遗落亲情、温暖,最后在小小的一隅,流放自己,了却余生。

在生活中,无论遭遇了什么,人们总倾向于把不愉快的事全忘掉,更确切地说,是想忘掉、假装忘掉,至少也要尽量避免提及。

就好像电影《乱世佳人》郝思嘉说的经典台词:Tomorrow is another day。人们更喜欢看那些转过头去轻拭泪水,然后展现没事的明亮笑容面对众人的剧情。

中岛义道认为,残酷的人生经历,是无法删掉的,即使能够,那也是一种自欺欺人的行为。

对他而言,最自然的状态是,从各个方面观察体会不愉快的事,甚至写下来,公之于众。最终,还能起到治愈效果,变得平静,之后再遇到其他痛苦时,也较容易忍受。

如果那些积极面对生活的人,只是遵循自己的信念,那倒也没什么,问题在于,他们还喜欢向别人宣扬这个信念,如果碰到李这样的人,必定要拉着他劝他乐观起来。

你选择积极,那也无妨,但管好自己即可。

当别人尽情哭泣时,不要去打扰,更不要勉强他挤出笑容。因为哭着吃饭的人,是可以活下去的。

当别人很丧,只想行尸走肉地活下去时,也无需批评他们太极端、消极。因为丧其实是他们的一种自我保护。

要知道,很多时候,关我屁事是一种美德。

把自己的价值观强加于人,忽视他人的感受,虽是好意,但很难令人喜欢。

03

同事小美最近被房东张姐弄得啼笑皆非。

上周加班回家,正好碰上住在楼下的张姐。

张姐见她一脸倦容,惊呼:哎呀,你怎么变得这么憔悴了?是不是忘记保养了?

不容分说,回家拿了一款面膜塞到小美手里,称这是自己闺女从国外给自己寄回来的,叮嘱小美回去马上敷。这还不算,还给了小美一杯自己亲手煲的美容养颜汤,看着小美喝完才算。

接下去的几天,只要碰见张姐,她都会拉着小美,仔细打量一番,笑眯眯地说:你看,挺管用的吧。你以前脸上气色那么差,怎么打扮都没用,女人还是要对自己好点。

小美是敏感肌,张姐送的面膜她不能用;那杯美容汤,也只是因为张姐煲得太多喝不完,左邻右舍都送了。明明只是做个顺水人情,却仿佛拯救了小美的皮肤和人生。

这类好人,表面上无私付出,不求回报,其实他们需要的是你的感激、赞许,是利己主义的变相表现,实则是为了得到另一种满足。

张姐或许只是想听到小美称赞自己的手艺,或者她有个贴心的女儿。但见面就强调她对小美的帮助,就很难令人喜欢。

就像中岛义道说的,真正讨厌的并非不忘感恩的人,而是那些动辄就将不忘感恩的教条强加于你,或喋喋不休地进行说教的人。

中岛说自己的母亲给人送礼后,如果过了三天还不见对方回礼,就会觉得对方有失礼数。

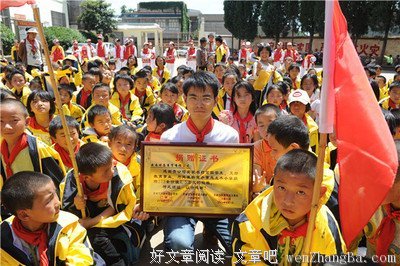

近些年来,某些学校兴起“感恩教育”,在讲师的引导下,全体学生痛哭的场面,却有些令人啼笑皆非。

有心施德便是无德,要求别人不忘感恩,就已背离了初衷。

总是把帮助过别人的事挂在嘴边的人,也无法获得好人缘。

另一方面,很多人对于这种好,也不擅长拒绝,还表现得乐于接受,感激涕零的样子。

因此,我们要避免成为一个施恩图报的好人,也要对这种好学会拒绝。

04

家长看到自己孩子跟别的小朋友争吵,本能的反应是上前劝解,当和事佬。

但是,如果想让孩子学会自己解决问题,就要置身事外,告诉孩子:你要自己和小朋友把这个问题解决了。没有我,你也能行。

很多好人也是这样,为了维持表面的一团和气,在看到别人发生矛盾时,总是不问缘由上前劝解:大家都少说两句吧。

然而每个人处理问题的方式不一样,有人喜欢把问题在当下解决。

矛盾发生时,双方会把真实的想法都表达出来,运用沟通的战术,最终达成和解。这时吵架也不失为一种良好的沟通方式。

想看到大家高高兴兴的好人,急着掺和劝止,自认为很成熟,做了好事。但是,用逃避、转化的方式将问题大事化小,问题和危机依旧存在,随时还有可能再次爆发。

而且,这些好人且不管自己过得好不好,总热衷于介入他人的生活,在别人的生命中寻找存在感,发挥自身价值。

05

陈方在《有一种“好人”不会让社会更好》中提出:

做好人一定有成本,主流道德中,无论成本多高,我们一定还是要做好人。只不过在日常中,需要做怎样的好人,有时需要仔细掂量,是真好人还是“假好人”,这关乎自己的格局。

缺少思考的好人,渴望活成别人认可的模样,不会表达真实想法,最终也将失去自己和原则。

学会主动思考辨析,有自己的见解,保持自己的个性,才不会成为一个讨厌的好人。

要知道,你在别人的生命中原本也没有那么重要的作用,你只需过好自己,你无怨无悔的好有可能只是别人的烦恼。

对人好,可以赢得认可与尊重,但想要真正赢得亲密关系,还需要做真实的自己。

葫芦僧,精读主创,人生如逆旅,我亦是行人。