妻子直播家暴过程取证 | 如何判断你的伴侣有没有家暴倾向?

最近我点开的最怵目惊心的视频,是广东省一女子直播录下丈夫殴打她的家暴画面。

视频中她刚摆好摄像头,丈夫就毫无缘由的从隔壁房间冲出来把她踹倒在地,边打边骂了两分钟,完全不顾一旁的孩子哭得撕心裂肺,妻子惨叫着救命,还拼命把孩子往远处推,生怕失去理智的丈夫打到宝宝。

谁能救她的命呢?如果之前有人能支持他逃出魔爪,妻子又怎么会用这种最惨烈的方式取证?

最新消息是妻子手部骨折即将手术,丈夫被刑事拘留,至少有6W人转发关注了这条家暴视频,但即便如此,受害者妻子的家属却对媒体说,“她目前没有说要离婚。”

家属是视频中女子的表弟,表姐已经被殴打到住院,还要息事宁人说不离婚?就连最亲近的人都无视你的伤痛,家暴受害者自救的路真的艰难。

没有人愿意把自己的伤口展露人前,但不直播取证,等待她的不只是离婚不能,还有自己和孩子的生命受到严重威胁。

这是一个走投无路的妻子最后的挣扎,也是无数个被暴力伤害的家庭的悲剧缩影。

1这跟传统的性别角色规范有密不可分的关系,对男性的社会角色期待常围绕着“力量”、“勇猛”这样的关键词,这很容易矫枉过正,成了变相纵容男性用暴力解决问题。

比如,遇到争执和分歧的时候,男性即便挥起拳头打架,也很少被诟病,相反还会有人说这是男子气、很man的表现,而女性如果用骂脏话、武力解决问题,反而会落下“野蛮”、“泼妇”、“粗暴”等负面评价。

之前有一个“死亡宣告“的游戏主播,因为打游戏输了破口大骂,女朋友只是劝他不要再骂人,结果主播直接扭转摄像头对着女朋友暴打,现在想起女生的哭喊我都有种恐惧感。

但没想到还是有人留言说“打得好,让她瞎逼逼”,而这种声音绝不只是个别。

在很多人的观念里,家暴是被默许的,施暴者最大的错误不是动手打人,而是动手打人被发现。

这种社会刻板印象放在家庭里依然成立,尤其是传统家庭和父母都会认为,丈夫对妻子和孩子动手是错误,但并非不能容忍不能改变的错误,相比家暴,为此离婚更丢人,更不可接受。

这也是为什么有不少人拼命合理化家暴行为的原因,他们一边给施暴者洗地,一边污名化受害者。

我不止看过一次有关部门对家暴受害者的“劝说”新闻,“他只是一时冲动,男人嘛,冲动时动手难免”、“他可能最近压力太大,情绪不稳定”、“他喝了酒,不清醒才会打人”。

而与此同时,也有人让受害者反思,是不是她做错了事情才会被打,就像游戏主播殴打女友评论里的大放厥词,他们觉得,如果主播女朋友没有多嘴,就不会被打。

这种“受害者有罪论”也是施暴者的施暴逻辑,家暴事件采访中,所有动手打人的丈夫都会说同一句话,“如果她没有错,我不会打她”……

到底犯了什么错要把人往死里打?而受害者又真的有错吗?在惯性施暴人的眼里,哪怕你正常呼吸可能都是错。

更可怕的是,这种逻辑也会被施暴者用来给受害者洗脑,很多长期遭受家暴的妻子都不敢告诉亲人朋友,因为她们同样合理化了对方的暴力行为,认为自己“有罪”才被打。

2家暴是有原因的,但这种原因不来自于受害者,也并非施暴者的冲动、酗酒、压力等因素造成。

有暴力倾向的人,在其他行为维度上也有明显的问题,他们有极强的控制欲、报复心、善妒、过度依赖,甚至具有反社会人格和边缘型人格障碍。

总结起来就是,有施暴倾向的人,他们的暴力行为很难在短时间被矫正,甚至会一生都带着这个问题,有1次家暴,后面还会有1万次家暴,而你不要为他们的暴力献祭。

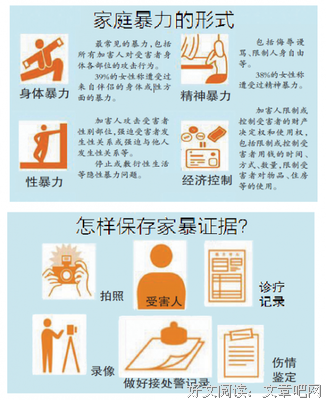

如果已经身处家暴环境中的人,一定要尽可能的收集证据,争取社会支持,逃离魔爪,而如果你处于一段让你感觉不舒适的关系当中,也一定要排查,对方是不是潜在的施暴者?

有几个问题一定要问自己:

你是否会刻意回避一些无关紧要的话题,或避免做一些原本很正常的事情,就是因为怕激怒他?

你的伴侣会对你大吼大叫吗?

对方遇到任何问题,是不是习惯性怪罪你?认为都是你的错?

他是否会管控你的社交圈,也包括对你消费、通信工具的检查和控制,甚至需要你随时报备你在哪里,跟什么人在一起?

如果以上这些问题基本覆盖了你们的交往模式,那你的伴侣极其有可能是个潜在的施暴者。

3显然,这些问题都散发着控制和施暴的信号,但为什么很多受害者却没有觉察到问题的严重性?

有暴力倾向或者已经施加暴力行为的人,最常使用的模式是“威胁”+“奖励”。

前面那些排查问题都是威胁,他们会让对方明显的感觉到危险想要离开,但“奖励”政策是他们利用人性弱点精神绑架伴侣的手段。

有一个调查显示,家庭暴力的受害者,在平均遭受35次家暴后才会选择报警等方式保护自己,那前34次施暴之后到底发生了什么,让他们没有站出来?

这就是施暴者的“奖励”政策在作祟。

施暴之后,他们会声泪俱下的道歉、保证,有的甚至会下跪、自扇耳光来争取对方原谅,而往往施暴后的他们也是最温柔的,会加倍的对伴侣关心和爱护,这让受害者误以为他们会痛改前非,会停止施暴。

在“将军知道”栏目里,我就遇到过类似情况的家暴受害者,他们一面哭诉着伴侣的暴力给自己带来的伤害和恐惧,又一面从对方的行为中寻找着“他们也有很多优点、他们会改变“的证据。

这就是典型的斯德哥尔摩症候群,明明被捆绑被控制的是自己,却因为对方的一点点关照和好处而心甘情愿被俘虏。

暴力不是控制受害者的根本原因,给他们希望给他们幻觉,让他们以为暴力可以被改变,美好的生活即将到来,才是让受害者无法走出家暴怪圈的心理动因。

诗人傅立特有首叫《暴力》的诗,道出了暴力的本质,“暴力不是开始于一个人卡住另一个人的脖子,它开始于当一个人说:‘我爱你,你属于我’。

所有以爱之名的暴力,都是侮辱了爱,暴力永远是暴力,它不是用来原谅的,它是应该被反抗的。

这的确不是我第一次看到。

—— END ——

读 · 更 · 多亲密关系 | 钟丽缇 | 原生家庭 | 同性恋朋友圈人格 | 抑郁 | 秘密 | 情绪化在看是最好的鼓励