寻找·苏慧廉读后感10篇

《寻找·苏慧廉》是一本由沈迦著作,新星出版社出版的精装图书,本书定价:48.00元,页数:520,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《寻找·苏慧廉》读后感(一):不一样的传教士

一本类似于人物传记的书,说他是真正的人物传记有失偏颇,因为原始资料只有寥寥几百字。而如果说这是一本虚构的书,却是对书本身和其作者的否定。作者沈迦花费六年时间,从温州走到牛津,在历史残存的光影中努力寻找,试图拼凑出一个完整的人物——苏慧廉。

作为一个特殊年代具有特殊身份的外国人,他的到来恐怕并不受到中国人的欢迎,作为一名基督教传教士,他的任务是"向世界上最现实的国家传播一套纯粹的理论”年轻的他临行前祈祷:“主,我愿意去,但除了中国,除了中国!”可见当时的苏慧廉也深切知晓在中国传教的艰巨性。但让我动容的时,在几十年的传教事业结束之后,在回到英国牛津大学之后,在人生弥留之际,他却用更大的力量说:“国家是不会亡的,一个人可以死去,一个民族绝不会消灭。短时期的受外国压迫,在长久的历史中,不算什么一回事,你们不要太悲观。努力,努力向前去。”这种转变要比课本中那些高尚纯粹的外国人事迹动人许多。

我大概用了3天的时间把这本厚厚的,将近500页的书看完。看书的仓促使我无心品味文中的句子,待合上书后,脑海里竟无太多的书籍内容,说来也是惭愧。但是对待一本人物传记,也许一开始我也没有准备把其生平的每一件事都了解清楚。

我是一个无神论者,并没有信教的欲望。所以有时会疑惑:这些不辞辛苦,跋山涉水来到另一个国度的人,他们到底是为了什么,难道仅仅是为了“传播主的福音”?信念的力量真的有那么大吗?苏慧廉已经不能回答我了,但我透过书的厚重感觉到,如果他可以和我交流,他可能会微笑着,同时眼神里又充满了对上帝的崇敬,用流利的温州话告诉我:是的。

中国人的排外意识很强,尤其是在那个特殊的年代,在一个国家受到西方的枪炮攻击,又无法还手时,它对西方国家精神上的传播活动便格外敏感。苏慧廉不幸的选在了那个时候来到中国。所以当他受到温州民众的好奇的目光,受到民间力量的打击时,作为一个了解中国历史的人,我没有感到丝毫奇怪。在那个年代,外国人就是邪恶。

而年轻的他,并没有被这尴尬而又艰难的处境吓到,而是尽力的去寻找方法了解这片神秘的东方大地。当他意识到可以利用当地瘾君子众多时,他想到了开设戒烟所来布道;当他看到当地医疗落后时,他利用见效快的西医来布道。也许此时的他并不是无私的,但确实是聪明的。

此后,他的事业越发成熟,信徒也越来越多,而他本人也在学习温州方言,试图用当地人的语言向当地转播福音。看到这里,我脑海里想到的是一个忙碌但是充满干劲的外国人。

他在中国看到了中国国民性之复杂,我不了解他是否失望过。听闻山西巡抚对外国传教士的集体屠杀,他是否对这个国家咒骂过。而面对那段历史,国人看到的也许是反抗西方压迫的豪迈气概。

我无意对苏慧廉的一生进行概括总结,书籍后面的目录已经总结的十分完整。而我想要说的是,当一个历史人物出现在我们面前时,我们为什么会想当然的把他归到好人和坏人里。尤其是当我们了解一段过去的历史时,我们是否真正的接触到历史,还是说我们接触的只是片面的是别人希望我们接触的历史。我不赞同对传教士进行过多的美化,但是也不是太喜欢对传教士队伍里的所有人一概而论。人性是复杂的,正如作者在书中提到,梁渠对李提摩太的定性是帝国主义分子,而苏慧廉对他却是充满了敬意。我想两个人应该都没有完整的了解李提摩太。

有意思的是,当我刚看完《寻找苏慧廉》中的对于李提摩太的描写后,无意间在《中国近代史纲要》里也同样看到了对李提摩太的描写。当然,后者突出的是他粉饰西方侵略意图的野心,而前者突出的是他用庚子退款办山西大学堂对中国教育的意义。他们都不是客观的。

我乐意去了解一些不同于日常视角的观点,这不仅对我个人的视野有莫大帮助,也是对一些历史人物的正名。当然,这里的正名不是为了抹掉黑点,而是尽量客观的去评价一个人的功过。我能理解不同观点下对人物的功过进行选择性表达的想法,他们有他们的目的。而我的任务就是将他们的选择性表达凑集在一起,形成一个尽可能不偏不倚的观点。

这段时间,读了点儿历史类的书。越读越心悲,我好像活在一个“楚门的世界”里,捅破一点点,就是我的无知之处:读陈徒手的《故国人民有所思》,才知道一点六十年代知识分子的辛酸际遇;读陈毓贤的《洪业传》,才知道我仰慕已久的燕京大学居然有这样一位重要的参与者;读沈迦老师的这本书,苏慧廉这个名字才第一次跳了出来。

我对苏慧廉的兴趣源自他与山西大学堂的关系。虽然,现在的山西大学声名不显,可是,一个世纪前,却是中国最早创办的大学堂之一,而且,实力很强。这一段说来是个很长的故事,诸位有兴趣可以翻翻《读库1302》的第一篇《西斋十年》,也是沈迦老师的文章。

囿于所知,对传教士在中国的影响,我了解很少。加之这些历史被有意识的模糊,能接触到的机会也少之又少。只是以前偶尔路过某些偏远的村落,居然会看到一些破败的教堂,心生好奇,当年究竟发生了什么。

沈迦老师在书中对这些背景有比较细致的梳理。简而言之,当时的中国是传教士们向往的冒险之地,他们觉得这是未被传教区域中文明程度最高的一个国家,开拓之心难抑。不过,最早来中国的传教士们受到的待遇却很糟糕。大中国的人,不管是皇帝还是老百姓,都没把这些长胡子、深眼窝、高鼻梁的异族人放在眼里。一有冲突,后果难料。十九世纪末就发生了好几次杀害传教士的惨案,这中间的是是非非且不论,由此可以看出传教士在中国生活之难。

山西大学堂的创办是这种冲突的结果,当然这得得益于李提摩太极具远见的建议。传教士们不再强行宣化教义,而是通过行医兴教的方式逐渐让中国人了解他们的宗教,再慢慢接受,效果事倍功半。放在百年后的现在来看,传教士的努力也是功不可没,影响至深。

绕得很远,忍不住说了一些大背景的东西,苏慧廉正是这样的一个人物,但他又不纯粹是传教士,他懂得一些医术,在温州建起了现代意义上的医院。后来经李提摩太提名担任过山西大学堂西斋的总教习,极大的提升了学校的建制和规模。苏慧廉还是一位很好的学者,在方言和宗教方面有很深的造诣。顺提一句,鼎鼎大名的费正清曾经是苏慧廉的学生。

说这么多,有些由人及己。我们现在大学一毕业,就忙不迭得找份稳定点的工作,把自己安顿下来。看看苏慧廉及老一辈的学者们,我们是不是应该对自己的选择多一点不一样的考虑呢?

《寻找·苏慧廉》读后感(三):追尋蘇慧廉的身影 - 蔡登山 (转自《苹果日报》)

追尋蘇慧廉的身影

蔡登山

2013-03-24 11:10:27

對於蘇慧廉(William Edward Soothill,1861-1935),我曾在耿雲志編的《胡適及其友人(1904-1948)》一書中,見過一張他和胡適、丁文江等人的合照,除此而外,餘皆茫然。沈迦以六年的時光,寫出了《日光之下──蘇慧廉和他的時代》一書。他說除了就近在加拿大英屬哥倫比亞大學圖書館查閱資料外,還去了英國國家圖書館、英國國家檔案館、大英博物館、牛津大學圖書館、劍橋大學圖書館、香港大學圖書館、台北胡適紀念館、台灣大學圖書館等地。而北美哈佛、康奈爾、明尼蘇達等幾所名校的圖書館也調閱過資料。還走訪了蘇慧廉曾經工作、生活過的城市,從溫州到太原,從上海到北京,從香港到澳門,從牛津到劍橋。記者出身的他說當年採訪寫作課老師的教導是「好文章是用腳寫成的」,的確如此,想當年我拍攝《作家身影》紀錄片的情景,惟有將文獻檔案資料和田野調查的歷史現場,相互映照,耙梳整理,才能逼近歷史的真實。沈迦說在英國牛津的玫瑰山墓園(Rose Hill Cemetery),一塊沒有墓碑的墳地,他們挖開界石邊的泥土,歷史終於抖落塵土,當蘇慧廉、路熙等熟悉的名字清晰地展現在眼前時,他有些感動。對於他這種「千萬里,追尋着蘇慧廉」的執着,我也相當感動,宛如我們當年扛着攝影機,從北國到江南、從日本仙台到印尼蘇門答臘、從美國到英倫到巴黎,追尋着傳主的足迹,只為捕捉那短暫的身影。

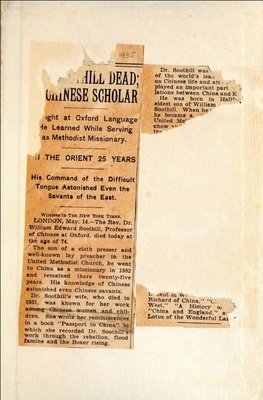

沈迦讀到一九三七年出版的《宇宙風》第四十三期有篇筆名「華五」寫的〈英國的漢學家〉一文,記錄了蘇慧廉臨終的一幕。然後他又查出華五的真名叫郭子雄,是徐志摩的學生,曾留學英倫,讀的是政治經濟。華五文章說,英國《泰晤士報》上有蘇慧廉的傳略。但沒有具體的日期又如何去尋找到這篇傳略呢?幸運之神,似乎總是眷顧努力不懈的人。二○○七年秋天,沈迦在美國Ronald Purmort書店淘到蘇慧廉著的《儒釋道三教》初版本,在封二竟然有原書主人貼的殘缺剪報,開頭兩句寫着:「《紐約時報》電訊:倫敦,五月,十四日,牛津漢學教授威廉.愛德華.蘇西爾今天去世,享年七十四歲。」由此線索,他找出一九三五年五月十五日《泰晤士報》,果然看到蘇慧廉的訃告及頗為詳細的生平資料,這應該就是華五認為有點推崇過份的那篇文章。沈迦說買到這本《儒釋道三教》的半年前,他已開始在尋找已去世七十多年的蘇慧廉了。

沈迦憑藉蘇慧廉、路熙這對夫婦留下來的兩本回憶性質的小書(是當年考古學奠基人夏鼐借給溫州圖書館而被保存在善本書庫裏的),展開他尋訪探索之旅。一八八三年(清光緒九年)一月十二日,年僅二十二歲的蘇慧廉以傳教士的身份飄洋過海,遠到中國的溫州小鎮傳播福音。他在溫州前後工作了二十五年,儘管他不是溫州新教傳播的第一人,但無人懷疑,被後世稱為「中國的耶路撒冷」的溫州,所以能福音廣佈,其功首推蘇慧廉。同屬溫州人的沈迦,藉着蘇慧廉的行迹,有意將他所知道溫州的歷史細節寫得相當詳盡,如同溫州地方誌及溫州地方基督教史一斑。「君自故鄉來,應知故鄉事」,這正是別的作者無可取代的。

離開溫州後蘇慧廉短暫回到英國,一九○七年七月,他又抵山西太原,出任山西大學堂西齋總教習(相當於校長)。該西學齋,可說是英國倫敦大學的一個預備學校。以英語為其教學語言,它的師資以外籍教師居多,而且都具有較高的學術地位。一九○七年,就有二十五名學生被送到英國去留學。在山西的這段期間,蘇慧廉英譯了《論語》,「長年的耕耘甚至讓他得了『孔夫子』這樣的綽號」,這也開啟了他後來卓越的漢學家之端。而當時還年僅二十出頭的高本漢(Bernhard Karlgren)在一九一○年夏也到山西大學堂任教,他想研究中國方言,蘇慧廉無私地幫他找到山西各地講方言的人。高本漢後來寫出《中國音韻學研究》,被稱為「首開中國歷史音韻學研究的先驅」,其中有着蘇慧廉的勞績。

在中國近四十年的時光,蘇慧廉結識了大批的各階層的菁英,學會流利的中文,並熟研中國的經典,他儼然已成為一個「中國通」。在一九二○年蘇慧廉接受英國牛津大學的聘請,回國擔任漢學講座教授。他一生筆耕不輟,一九二四年他出版《李提摩太在中國》,至今還是研究李提摩太最權威的著作。之後還有《中國與西方》、《中國簡史》、《中國與英國》、英譯《妙法蓮華經》及編著《中英佛學辭典》(與何樂益合編)。尤其是他前後花了十年時間來編纂佛學辭典,對於一位信仰基督教的外國人而言,是令人可敬又可佩的,這是他學術生涯的壓軸之作,也是扛鼎之作。

一九二六年二月,蘇慧廉以中英庚款訪華代表團的成員之一,再度訪華,途中也轉道香港,是應當時香港總督(兼任香港大學校監)金文泰(Cecil Clementi)之邀,可能與港大爭取庚款有關。沈迦「上窮碧落」地查考當時一些名人的日記,他發現蘇慧廉訪華期間和吳佩孚、胡適、吳宓、顧頡剛、嚴惠慶、黃炎培等人都有見面,從這諸多日記中,作者豐富了蘇慧廉此行的行迹與活動細節。同年六月,蘇慧廉還應胡適之邀,赴北大參加該校學術研究會閉會儀式,並以介紹中英關係及牛津大學的狀況做演講,而胡適以庚款代表團中方代表身份於七月二十二日與蘇慧廉前往英國,他訪問牛津大學,也由蘇慧廉接待。

十年磨一劍,成功非偶然。一個在歷史上被遺忘的名字,一個只有幾百字傳記資料的人物,經過沈迦不斷地打撈,不斷地拼貼,最終以近三十萬字,千餘條的注釋,一百六十三幅的珍貴圖片,五百一十頁的篇幅,寫出蘇慧廉和他的時代。沈迦以細針密縷,嚴絲合縫地拼出蘇慧廉飽滿的形象,還原了許多歷史的現場。使得蘇慧廉不再是一個陌生而遙遠的名字,他活生生地從那個時代走來,屬於英國,屬於溫州,屬於山西,更屬於中國。從晚清到三十年代,蘇慧廉的一生是中國近代史的一部份,是傳教史、是教育史、更是中西文化交流史。沈迦以一手資料,廣徵博採,慎思明辨地穿梭於史海之中,多少不為人知的歷史細節在他信而有徵的文筆中流淌出來。例如他考證蘇慧廉和翁同龢的後人翁斌孫的交往,甚至透過翁之熹的後人,提供翁之熹的旅歐日記未刊稿。他還比較蘇慧廉接待徐樹錚(翁之熹是徐樹錚的英文翻譯)和一年後接待胡適參觀牛津的路線,幾乎一樣,而認為這個導遊有點「死板」。而蘇慧廉在一九三五年五月死後,第四任牛津大學漢學教授是誰?據香港程寶美教授查閱檔案資料,發現他們找了三年才找到陳寅恪,但因二次戰亂的炮火及後來陳寅恪雖到倫敦治療眼疾卻無效,雙目失明,使得他不得不放棄牛津的職位,第四任漢學教授在陳寅恪的身上「空轉」了八年,這一方面也顯示出牛津的「求才若渴」。雖然「日光之下,並無新鮮事」,但若不是有心人去挖掘耙梳,那被歷史塵埃遮蔽的一角,又如何重見天日呢?

《寻找·苏慧廉》读后感(四):传 家----姜平

传家

——姜平

姜平,现为加拿大烈治文(Richmond)浸信会福音堂(Richmond Gospel Baptist Church)牧师。曾外祖父夏正邦,曾是苏慧廉的书童,亦是温州第一代华人牧师;外祖父夏廷耀是我国第一位华人税务司。

作为温州早期传道人的后代,我一直对百年之前的温州传教士及教会历史十分关切。在这个如今被称为“中国的耶路撒冷”的城市中,什么人最初来点燃了福音之火?在这个有着独特方言的小城里,福音的先驱者们曾如何工作?在这个地理环境特殊、交通不便的地区内,第一代的基督徒有怎样的经历?这些问题多年来一直是我心中的未解之谜。但除了长辈留下的一些零碎口传之外,我所得到的信息实在是少之又少.

信主之后便听家人说,曾外祖父是温州早期的传道人。他为了传福音甘愿去了瘟疫蔓延的玉环岛,在那里受传染而病逝,为主献身。他的六个孩子中最大的就是我的外公,当时只有十岁左右。从外公后来留下的记忆我们得知:那一天父亲来到他跟前,拿出一串上面挂了一个小小鸡心相框的项链,问他:“孩子,看看这是谁?”孩子回答说:“这是你,爸爸。”“以后若是想爸爸,就看看这照片吧。”他就这样离开了自己年幼的孩子和年轻的妻子。这是我以往对于曾外祖父夏正邦的全部所知。

我也从未见过外公夏廷耀,因为他去世的时候我还没有出生。从三舅夏建民为温州文史资料撰写的夏廷耀小传中,我得知外公是一位学业优秀、事业出众的学者型官员。他精通多国语言,曾受国家嘉奖,为近代史上第一位华人海关税务司,而同时他也是一位虔诚的基督徒,多年在此位置上从来不愿妥协收礼而放弃任何原则。母亲告诉我们,外公最喜欢唱的一首赞美诗就是《我若稍微偏离正路》,歌词的开头就是:我若稍微偏离正路,我要立刻舒服;但我记念我主基督,如何忠心受苦……

使我最感不解的是外公和外婆的婚姻。他俩在个人经历、受教育程度,以及文化素质方面有着太大的差异。外公是当时的高级知识分子,外婆却是一个来自农村、目不识丁的村姑。然而从外婆的讲述以及其他长辈的谈论中,我都可以确证他们俩非常恩爱,且彼此尊重。因为外公职业的原因,他们还常常分局两地。但是外公教会了外婆用罗马拼音写信,他们多年来的交流就是通过温州方言的罗马拼音进行的。每当他们在一起时,家里总是充满了快乐。以至于母亲和她的兄姊们都一直怀念在这个和睦相爱的家庭氛围中成长的年岁。是什么使文化素质不同的夫妻能够如此和谐?

十年前有幸认识沈迦弟兄,从他为写早年温州宣教士而搜集的各样资料中,我渐渐得知了许多以前不知道的,关乎我祖辈的事情。我不但知道了外公的父亲叫夏正邦,最初是苏慧廉的书童,后来成为温州第一代华人牧师,还了解了外婆的父亲徐定鳌。这位淳朴而忠心的乡村基督徒,经历了百年前“枫林教案”之逼迫。在夏正邦去世后,他资助了我的外公夏廷耀去北京读书,之后还将女儿徐玉洁许配于他为妻。正是这种在基督里共同的追求和彼此间真诚的爱,使两个早期的基督徒家庭走到一起,共同承受了从主而来的祝福。在沈迦的写作期间,我不时地得到一些新的资料,也一直期待着该书的出版。

近日,终于得以一读这本积累着沈迦数年辛劳之新书《日光之下:苏慧廉和他的时代》(大陆简体字版书名《寻找•苏慧廉》,新星出版社出版)。这本洋洋洒洒三十余万字的力作,不但重现了一个世纪前的历史,也将主内前辈们的形象生动地刻画出来。读此书时似乎回到遥远的从前,看到那个世代基督徒的榜样。书中的主人翁苏慧廉,是许许多多在温州工作过的传教士之一。他在中国作出的贡献,在我们今天的人看来几乎无法理解。无论是将新约圣经译成温州方言,还是将《论语》等书译成英文,或是编撰华英袖珍词典,都是许多人尽其一生仍无法完成之事。而苏慧廉却是在担负教会发展、开办学堂医院等多项繁忙工作的同时,完成了如此之多的杰作,由此略见当时传教士勤奋与忠心的典范。

《日光之下》这本书有着严谨的史学风格,同时又不失文笔流畅生动之美。沈迦弟兄在此书中展出了自己搜集的大量珍贵史料,也倾注了对书中前辈们的钦佩与热爱。这本书不但是对一段历史的记载,更是对那些为中国的福音和文明文化作出贡献者的纪念。就如牛津玫瑰山墓园上苏慧廉墓碑上的铭文所书:Their work abideth —— 他们的功绩长存。

《寻找·苏慧廉》读后感(五):膜拜作者

读罢有两大震惊,一是对苏慧廉这个人在我国历史上所发挥的作用的震惊,二是对沈迦这个人能攻克万难写出如此巨著的震惊。

苏慧廉祈祷说“除了中国!”,但却戏剧般的与中国结下了深远的缘分。历史的巧合,像是上帝刻意安排好的,就连“每次苏慧廉回英之际,中国都会有大事发生”这种细小而有趣的结论,也会让人不由觉得奇异。而这种小结论正是建立在作者对历史完整的梳理的基础上的,换一个人,都不一定能发现。

看了序中沈迦自述的种种难处,我便预感到这是一部伟大的书。看了密密麻麻的脚注出处,才真正意识到了这种伟大的价值所在。这是得读了多少书,走了多少路,问了多少人,花了多少时间,费了多少心思,才能写出这样一本巨著啊!

实话说,琐碎的历史细节,读完能记得住的,真不多。但沈迦对待历史的这种认真、务实、细致的态度,是最令我震惊,也是最令人敬佩的。

敬佩程度之高,已经到了根本不敢说“像他学习、与他看齐”的地步。

《寻找·苏慧廉》读后感(六):一粒麦子

13年深圳读书月评出10本好处,其中就有《寻找苏慧廉》。因对宣教士传记有特别的收藏嗜好,所以毫不犹豫据为己有。

和一般传记有不同,作者用了相当多的笔墨来还原苏慧廉来中国时,中国所处的社会时代和人文背景,读者可以更容易设身处地地想象苏慧廉的传教事业。相信每一个认真读过的人都不能不为苏慧廉高尚的人格、伟大的灵魂、忘我的牺牲精神所感动。

离开舒适的家,离开熟悉的深爱着的故乡,前往一个完全陌生的国度,面对许许多多充满敌意民众,需要冒着生命的危险;学习从未接触过得语言,生活在生活习惯和价值观完全不同的人当中,可以和自己用母语交流的人只有两三个,孤独将如影随形;七年回国一次,许多先辈克死他乡,自己活着回国概率微乎其微。苏慧廉所做得,超出了我们的理解范围,像许多伟大的宣教士一样,他们的纯洁动机和伟大行为是大多数人无法理解和明白的(直到今天,仇视和敌意依然清楚而明显地存在着)。

今天苏慧廉和同仁所播下的种子已经收获了千倍万倍。尽管在中国知道这个名字的人太少太少。但,在天上呢?

《寻找·苏慧廉》读后感(七):一个人的朝圣路

拿到这本书时吓了一跳,近五百页的厚实精装,在接下来两个星期舟车劳顿的行程里始终压在肩头,同行人以为我一路上都在研习一本字典。四十万字啃到最后,发现传主基督徒苏慧廉最知名的作品居然是一卷《中英佛学辞典》,不禁苦笑。这个曾经声名远播的传教士孤独的背影就像他的墓碑一样渐渐被历史的风尘掩盖,让人无端地为他塑造出一个背负着荒原的拓荒者形象。包里还塞着一本名叫《一个人的朝圣》的书,恰好可以送给最初和最后的他。

苏慧伦比较熟,但苏慧廉这个名字对于我这个历史门外汉完全陌生。即使读罢全书,对于传主仍然难以直接定位:他曾经最重要的身份自然是极具影响力的传教士,然而似乎并不如几位明星同行知名;他当然也是深具造诣的汉学家,然而他从来未曾以此博取长久的关注与名声;他还是当时极富行动力的教育家,然而即使是倡议并操办退还庚款用以办学此等大事也似乎总居于幕后;修建医院、戒烟所、教堂……

但无论如何,他都应该是那个时代顶级的活动家、演说家、学者,无论在教会组织、学界还是政坛都有着相当的影响力,并且与中国的关系极紧密,然而此前竟全无耳闻,不可谓不奇怪。这本传记的作者沈迦穷尽心力的探寻过程证明了这种被忽略与被遗忘似无心实有意,有着多方面的原因。

他在极敏感的时期以极敏感的身份进入中国,即使目的单纯并得到一定程度的理解,但脱离了当时当地,他的事迹更多地被盲目排斥者和别有用心者进行了曲解。更重要的是他的思想和做法与主流思想并不一致,内部改良者的失败可以被看做铺路的壮举,而外部“侵入”的改良者却注定成为唱革命反调的不和谐因素,崇尚暴力夺权的国度不能容忍这种偶像的存在,而他的祖国其实并不重视他穷尽心力在受奴役的土地上撒下的善与美的种子,他似乎与历史的荒冢最为相配。

怀揣着一个单纯的目的,几乎是被迫来到一个“世界上最现实的民族”,穿行于最荒僻的乡村,向最愚昧又最狡黠的人群传递福音,并且做全了无人敢想的“大事情”,经历着改造人和环境的快乐与各种深刻的历史变故,终于把这个遥远的地方变为故乡般的精神寄托之地,事业学问家庭全源于此地,获得了为数不少的名声、奖项、赞誉与诋毁,暮年回归却发现一切都已经偏向甚至毁坏,逝去多年后连名字都被扔进了历史的角落。这是个不能不令人唏嘘的简单故事。

年轻的他临行前祈祷:“主,我愿意去,但除了中国,除了中国!”而离世前却用更大的力量说:“国家是不会亡的,一个人可以死去,一个民族绝不会消灭。短时期的受外国压迫,在长久的历史中,不算什么一回事,你们不要太悲观。努力,努力向前去。”这种转变要比课本中那些高尚纯粹的外国人事迹动人许多。

打个不恰当的比喻,历史人物如果排成方阵,有些类似足球场上的球员,有能够翻云覆雨的球星,也有完全跑龙套的板凳球员,更不乏机缘巧合一战成名的妖人,但苏慧廉像是每个队中最不出众的工兵型核心,不停地调度和清理,提升着士气,却并不引人注目,然而一旦某天退出,会发现整支球队忽然像被抽走了灵魂。这也许是我们的历史教材有时绝类干尸的原因之一。

就是这样一个人,这么多年仅以各种不同的译名存在于善本孤本里、方志角落里、名人日记里……如何展示这个材料被无限压榨为三百字简介的人的一生,作者沈迦用六年时间做了一次近四十万字的“混搭”实验,他自言这本书“历史、游记、传记、评论,好像都杂糅其中”,其实是做了一次类似散点透视的全景描绘。他大量描写了大时代中的小人物和小事件,再通过现代对普通人的探访勾连起人物和事件间的联系,放弃对众所周知的历史大事件的详细介绍和描写,也放弃扩大传主与历史事件和名人们想像中的关系,顺便放弃了一些可能讨好读者的机会。带领历史人物肆意见证后世认定的激动人心的重大时刻也许是电影导演才有的特权,对于一个传记作者来说,可以有取舍有态度,但不能专断和失去真诚。

当然从推理小说惯用的手法看,作者选取的多线程表现方法显然并未用足,也许是篇幅和题材所限。但阅读时仍有种紧张感,有种类似赛跑的感觉。现代寻访者与旧日材料的流失赛跑,匮乏的资料与渐趋巨大的命题(似乎是传教史的缩影)的赛跑,改良主义与暴力革命的赛跑,有限精力与混乱中流逝飞快的时间,误解构陷妖魔化和实干……这让我开始理解作者这样一个颇为感性的非专业史学人选择这个冷僻命题的原因。

其实冷门选题也有热门写法,比如一本顺着年谱流下来的传记,一部可以充分演绎材料的穿越小说,甚至一部利用传主与诸多名人的交集(理雅各、李提摩太、赫德、严复、王国维、蔡元培、吴佩孚、胡适、顾颉刚、费正清……)敷衍出的有噱头的“苏先生伟业集”。但前面说过,作者放弃了更有表现力的手法而采取了这种“引用原文过多”的模式,看上去有着出力不讨好的危险。然而之前本地有过刘海军的《束星北档案》、薛原的《检讨》这种采用类似手法的优秀作品,让人相信有时候史料本身比转述者过多的解析更加有力量。作者永远不应该低估读者的理解能力,他们并不轻松的梳理工作只要有独立思考的灵魂支撑,就绝不会被埋没。

书中某写侧写的部分又让我想起广受欢迎的《上学记》,不夸大历史的戏剧性,有种专属于参与者和旁观者的淡然。

书读至末章时又收到另一本大书《费正清中国回忆录》,此时恰好来到1929年,二十出头的美国青年学生约翰•金•费尔班克从哈佛来到牛津攻读博士学位,苏慧廉作为他的导师给予了尽可能的帮助。1936年他带着中国名字费正清回到牛津完成博士论文答辩时,苏慧廉已经去世近一年。

看来书痴足不出户也能感觉字纸间构筑的缘份。题外话。

布莱希特的剧作《伽利略》中曾有段对话,伽利略的学生安德烈亚感叹:“没有英雄的国家多么不幸!”刚经历过宗教裁判所审讯的伽利略回答:“不,需要英雄的国家才不幸!”好在传教士苏慧廉从来没有成为这个国家的英雄,他的功业在倾注最多心力的土地上甚至几乎已经被遗忘了,这也许算是种另类的幸运?

然而这本关于他的大书终究还是来了,就好似他从小就要女儿背诵的那段《圣经》经文:“我知道你的行为,你略有一点力量,也曾遵守我的道,没有弃绝我的名。看哪,我在你面前给你一个敞开的门,是无人能关的。虽然,也许,因为种种无法言说的原因,书中隐匿了许多观点,书中人也仍会被正统历史教材选择性遗忘,但这扇门既已推开,便不会再关闭。

《寻找·苏慧廉》读后感(八):我们在别人的传记里,读到的都是自己的历史

最近读《寻找苏慧廉》,文总推荐的2014年度最佳书籍,讲的是温州早期传教士的经历。

以前读简奥斯汀的小说,每每有年轻人远赴他乡去传教,都或多或少有些生死未卜的命运感。苏慧廉正是这样一个年轻人,在中国度过二十多年的时间后,又回到牛津成为汉学家。历史留给我们看到的,更多的是个人的成就,而苏慧廉在中国的经历是如何对他的心灵产生了影响,我们只能从他随着年纪渐长而逐渐稀少的文字记录里窥视一二了。

苏慧廉到达温州时,教众甚少,又值清末,时局动荡。起初他用类似于“做苦工”的方式去传教,后来有吸鸦片的乡民来求医,他于是开起了医院,医治人们的身体的同时,传教事业也逐渐展开,宗教慰籍了人们的灵魂。

闭塞的熟人社会里,人们对于新鲜事物充满疑惑,信任感也相当之脆弱。孔飞力曾经在《叫魂》里深入的描写了这种不信任感是怎样在乾隆后期突然引发一场席卷多省的风波,那尚且是在国人之间,是熟悉的乡邻对异乡人的怀疑与迫害。到苏慧廉的时代,东西之间文明的冲突在民族主义情绪下更为微妙,一点点风波就足以引来风暴。层出不穷的教案,直到义和团“扶清灭洋”口号下对传教士的屠杀,无不令人触目惊心。

在此不得不提到一个细节,山西巡抚毓贤以集中保护外国人为名,将全省的传教士骗至太原,实行的不是保护却是屠杀。在一位传教士夫人面前将她的六个孩子一一杀掉,诛心之举,泯灭人性。而十年后她的女儿在西安遇到追杀,却是为浸礼会教士所救。这样的机缘巧合,不知毓贤泉下有知,会作何感想。

历史盲如我,对书中许多教案都是第一次听说,而这些教案折射出来的复杂国民性,则再次令我对自己失去信心,我对于身处其中的这个国度,太缺乏了解,而且丧失了去了解的愿望。

苏慧廉有没有很失望?我只能猜测,却无从得知。他在文字里所表现出来的慷慨的理智和耐心,都令人动容。也许正是这些教案,让他看到面前的路有多长,开始了他作为教育家的生涯。

在这段时期里,又有一件小事令人难忘。山西大学堂选派第一批留学生到英国留学,抵英时苏慧廉恰好在英国,他专门邀请留学生们去当时最好的饭店吃饭。时隔多年后有位留学生回忆此事,对苏慧廉的女儿说起当时在伦敦生活的一些在洋行里工作的中国人英文都很好,而他们来自内陆地区的山西省,基本都不会讲英文,“国人都以我们为耻,而您的父亲不。”

别人就像一面镜子,在映照着我们的内心。

作者沈迦就是温州人,在寻找苏慧廉的过程里,他还找到了很多其他人的命运。苏慧廉是一条线索,穿起了近代史中普通人生活的一个又一个断面。苏慧廉晚年时曾经再度回到中国,与太太路熙携手游览长城。陪同他们的是他们的中国朋友,其中一位是巡抚的女儿,她看着两位老人的背影不无感慨的说,中国男人要花五十块买到一头驴子,而只需要五块钱就能买到一个老婆。很遗憾的是,百年之后,这仍然是很多中国女性难以摆脱的窘境。

苏慧廉一生的主题是宗教信仰,他为此克服了常人无法想象的困难和危险,也成就了他慷慨广阔的胸襟和细腻深远的影响力。今时今日,信仰在生活中的位置几何,不仅仅是时代的问题,也是我们每个人需要思考的主题。

原载于本人的微信公众号“allisfun”

《寻找·苏慧廉》读后感(九):文明的改变

不得的说近代中国是一个屈辱的时代,但也是一个孕育了现代文明与现代精神的时代,鸦片战争以一种血腥的方式撕开了已经固守了明清两个封建时代六百多年的中国,伴随着战争侵略而来的还有现代文明的曙光,虽然这种曙光在今天来说处于一种尴尬的位置,因为很大程度上来说是部分外国人用一生来践行的,比如说这本书的主人公苏慧廉,他本想在温州传教,却发现务实的中国人更在乎的是他带来的现代医疗和教育,在实际利益之后再被他的人格魅力所打动从而信奉了上帝。

围绕着苏慧廉,有诸如李提摩太、赫德、胡适、费正清、陈寅恪等一些列与之相关的名人,才发现那个时代的人才总是或多或少有着千丝万缕的联系,有时候不得不说这个世界很小,小到文明总会碰撞

《寻找·苏慧廉》读后感(十):不要悲观,向前走。

又沉又厚的一大本,连着五天才看完。合上书,心绪难平。

一、热情与单纯,是永恒的力量。

苏慧廉抵达温州时,这座小城里连英国领事、法国海关专员在内,只有十二个外国人。 在当地人眼里,这些碧眼赤须者是怪物。

他的垦荒农村时期,首先难的就是说温州话,做温州人。作为温二代,我知道温州话有多难,至今都没能熟练掌握。他开创性地用拉丁字母给温州方言注音。把拼法进行分类,编织一个体系,发现非常容易用拉丁字母拼读汉语,翻译温州话版的《圣经》。书中引用了一些用拉丁字母拼出来的信件,我这个半吊子居然也能读懂。看来一百年来,温州话没有发生什么大的变化。

建教堂传教之外,苏慧廉开办定理医院、培养第一批浙南本土西医;开办艺文学堂,培养温州近代史第一批重要的西学青年。他不只是一个牧师,更是一个社会活动家,擅长快速理解各方利益的需求,并马上拿出一个让各方都能够接收的方案。对于还处于前现代时期的温州人而言,苏慧廉所做的一切,确实给这片土地首先带来了现代生活的气息。哪怕他们需要冒着生命危险。

对于苏慧廉来说,那段在温州白手起家的日子因为热情、单纯而卓有成效。我不信教,也对书中的溢美之词表示警惕,但这份做事的热忱、真诚、专注、投入,实在值得敬佩、学习。这就是现在所说的,比你聪明的人,比你更努力。

要过年了,很多事情多想无益,决定了,埋头去做就好。遇到困难,想办法,别抱怨。

现在再难,哪里比得上苏慧廉时代的万分一二。

二、一些有趣的细节

在书里发现了一些有趣的细节。比如没想到乐清居然是温州最先传入基督教的地方。1890年,乐清传教站开辟了。在偕我公会的历史上,乐清成为他在温州外县设立的第一个分会。1890年,苏慧廉在乐清虹桥东横街置田2.1亩,建起了一座可容纳六百人的哥特式教堂。当时,温州城西教堂尚未扩建完成,虹桥堂成为温州五县首屈一指的教堂。

从小发现乐清的基督徒比例很高,很多小镇都有教堂,但不知道为什么。没想到在这儿找到了答案。据虹桥的朋友说,小时候还曾见过老教堂,现在已经拆了,建了新教堂,巨丑。

还有苏慧廉对中国人唱歌这件事儿的描述,太有趣了。中国教徒唱诗,值得表扬的是唱得卖力而不是声音悦耳。男男女女、老老少少使出吃奶的利器扯开嗓门“放声歌唱”。至于音调,鼻音的音量会使美国老激动地和他们一一握手。“没有人知道什么是和谐,他们只会唱曲调。所以在我们的礼拜中的三重唱,中音、高音、低音三个声部都唱成同一个调。……唯一与这种基督教堂唱诗相似的就是和尚嗡嗡的诵经声。”

这番描述让我想到了军训时候拉歌。唱的是什么调并不重要,音乐性也不重要。重要的是嘶吼本身。嘶吼的力度就代表着态度。或许,中国人在日常生活中始终还是有许多被压抑的部分,合法正当的嘶吼是一种有效的宣泄吧。

三、所有人都是幸存者

1884.10.4甲申教案

1894-1895 枫林教案

1900年7月,山西教案 法尔定牧师全家被杀,包括三个不足十岁的孩子。法尔定夫人紧紧握着孩子们的六只小手。山西巡抚残忍的下令先在母亲面前杀了孩子,砍下孩子的脑袋,最后再杀了母亲。这一切,惨不忍睹。

1912年,2月29日夜,北京。袁世凯为了不应孙文之要求前往南京,坚持要在北京称大总统,指示曹锟烧杀抢掠满族聚居区,皇城附近一片火海。当时正在皇城旁开办培文女校的苏一家连夜出逃。

1927年,北伐军进南京城,陡然爆发排外事件,3月22日,从上午八点到下午五点,洋人店铺遭砸抢,一百多洋人妇女被强奸,英国领事、金陵大学副校长悉数被杀,领事夫人被轮奸至重伤。租界区也未能例外。

老百姓那时有充分的理由憎恶洋鬼子:鸦片的输入、教会的横暴,教民的仗势欺人,以及洋货倾销与铁路修筑,是成千上万依靠传统手工业和运输业为生的人们丧失了赖以生存的手段。在下层民众看来,洋人筑路把龙脉给挖断了,洋人开矿把地下的宝气给漏了,教堂禁止信教者祭祀祖先,报我们祖先的神袛给激怒了。在苦难与屈辱中激发的幻想。(《儒家文化的困境)但这些憎恨又来源于哪里呢?是什么造成了这一切呢?

1915年,李提摩太七十岁。这个已入古稀之年,并且健康状况也开始变得不稳定的老人决定回家。他向广学会提交了最后一份年度报告,在这份报告里,他说 多年以前,他们感到,中国需要外国人的帮助。这是因为,当他们阅读中国学校的教科书时,他们感到其中缺乏四种东西:一是缺乏真正的科学,二是缺乏真正的历史,三是缺乏真正的经济学,四是缺乏真正的宗教。

复杂混乱的中国近代史,所有人都是幸存者。

正如胡适的疾呼:

“这一切只有责备我们自己。我们女人国际熬过了一千年,抽鸦片抽了几百年,结果民族虚弱,道德败坏……我们只是吞下我们的祖先和我们自己罪过的果实。

我们再不要欺骗自己了,得意洋洋地说帝国主义列强阻碍了我们民族的进步。读一读日本现代史吧,让我们在羞惭和忏悔中永远丢掉自负和自欺。

然后,当我们彻底地、诚心地忏悔了,让我们庄严虔敬地下定决心:我们必须做小学生。”

在中国度过漫长的岁月后,1935年,临终前,苏慧廉在牛津寓所对中国留学生华五说:

国家不会亡的,一个人可以死去,一个民族决不会消灭。短时期的受外国压迫,在长久的历史中,不算什么一回事,你们不要太悲观。努力,努力向前去。