《凯尔经的秘密》经典影评集

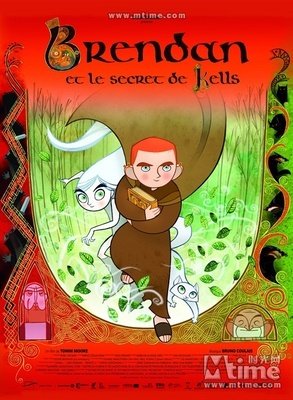

《凯尔经的秘密》是一部由汤姆·摩尔 / 诺拉·托梅执导,伊万·麦克奎尔 / 克里斯滕·穆尼 / 布莱丹·格里森主演的一部动画 / 奇幻 / 冒险类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《凯尔经的秘密》影评(一):围墙内与围墙外

在开始,是悄声细语的诉说,带着一股神秘和遗世的呢喃,诉说着,在脆弱深层的希望,将黑暗变作光明。

怎样才能阻止黑暗和绝望的入侵,铸造高墙,还是,出走到未知的远方创作与散布知识和希望。这让我想起进击的巨人,高墙永不能抵挡恐惧和敌人,总归是要崩溃的。高墙代表着故步自封和对于安全脆弱而虚假的想象,而真正的智慧是不应当保护在高墙内的,高墙是保护不了智慧的,智慧只有传播出去才是永恒的保护。

叔叔选择铸造高墙。全城的人们劳作着,按照叔叔的设想,牢固的高墙将抵御贪婪维京人的入侵,能圈起最后一处希望之地,这里能够保护最伟大的著作,知识,进而希望。小布莱登在叔叔的影响下,一面畏惧着外面他从未见过的世界里无尽的危险,一面在其他修士的影响下,渴望着书和知识。小孩子是矛盾的,他希望能让叔叔满意,但显然他不是个铸造围城的继承者,他对于书和知识的渴望,让他突破对未知的恐惧,去寻找能让著作继续下去的浆果,水晶,游历四方。

这是一部有着瑰丽想象,精妙构图,唯美变换的作品,那流畅变换着的一帧一帧的画面传达出的思考之美,黑暗未知的恐惧,奇幻的想象,不同维度的世界,美得让我喟叹。蕴含了几何之美的景致,非语言所能传达。

小布莱登从一个畏惧围墙外世界,坚定认为外面全部是危险的少年,因为对知识的渴望,一步一步走出围墙。先是为了寻找写书的浆汁,到看似美丽无害并暗藏凶险的森林中,邂逅了狼的首领,森林的主人,阿诗玲。那一段找寻浆汁的过程异常美丽,动静咋和,对称的动物,生长的枝叶,流动的河,太美丽。但是这样骄傲纯粹而神秘的阿诗玲对黑暗是无比的恐惧,她的嗓音神情让我体会到深深的恐惧。而第二次小布莱登涉险就是去这黑暗处寻找水晶,用知识之笔摧毁了毒蛇,拿到了水晶。黑暗不止一处,蕴藏的水晶不止一个。从此,布莱登走上了更高层的创作之路。

维京人来了,墙没能挡住敌人的入侵和恐惧的弥漫,战火和绝望燃尽了这片“庇护所”。小布莱登走上了逃亡和著述的旅途,完成了书。知识需要传播。

我震撼于他画面之唯美,想象之瑰丽。我语言匮乏,不知道怎么诉说。先留在这,我会回来再写一次。

之前看了几个评论都说难懂,可是看下来出乎意料的流畅,故事讲得非常清楚,对于从小沉迷亚瑟王传说的我来说,真是非常好的观影体验。

首先这个故事并不是基督教色彩,相反充满了不列颠式的异教色彩,也就是凯尔特-德鲁伊色彩(不过片子里说的“异教徒”指的是维京人,是另外一回事)。那些僧侣与其说是基督徒,不如说是披着基督教外衣的德鲁伊。亚瑟王的传说其实就是基督教和英国本土的德鲁伊融合的背景下产生的,一方面宗教融合相对温和,但是也有冲突,这在亚瑟王传说中以故事隐喻出现,奇幻经典《阿瓦隆之雾》描写的亚瑟与姐姐摩根还有王后桂尼薇之间的宗教冲突就是这一隐喻的显化。原本圣杯传说也带有明显的母神崇拜色彩,被基督教的外衣所掩盖。咳,跑题了,其实想说的就是这个故事那些僧侣其实更接近于与自然融合的德鲁伊教士,所以主角小男孩才会和森林精灵Aisling交上朋友。而橡果、森林、狼、麋鹿,这些都是典型的德鲁伊标志。凯尔经其实就是基督教和凯尔特文化融合的象征。其实绘经师的原型就是德鲁伊僧侣,他们是古老文化的守护者,但是后来归化在基督教之下,迷雾、小岛,也都让人联想到阿瓦隆岛的传说。所以最后那部凯尔经里出现的全是凯尔特神话元素,只是披着圣经和基督教的外衣而已。

其次,关于文明毁灭的问题。亚瑟王的故事也是不列颠人最后的王抵抗撒克逊人的故事,虽然最后蛮族征服了不列颠,但是当地人长期抵抗的过程中,也慢慢产生了文化融合。就像《阿瓦隆之雾》结尾时摩根和濒死的亚瑟的对话:

“摩根,难道一切都仅仅是徒劳么?我们所做的这一切……为什么我们失败了呢?”

“你没有失败,我的弟弟,我的爱人,我的孩子。多年来你守护了这片土地上的和平,撒克逊人没能摧毁它……你阻挡了整整一个时代的黑暗,直到他们开化,也有了知识和对神的信仰,成了懂得珍惜失落的美好事物的文明人……”

小说作者和这部动画导演对文明有几近相同的理解,动画主角的小男孩的使命就是传承文明火种,让它不至于毁灭在蛮族手中,乃至于用它来开化蛮族的智慧。所以文明不是被保护在温室里的花朵,而是需要传承和不断点燃,这就是凯尔经作为点亮黑暗的神奇之书的隐喻。

第三,Aisling的身份。Aisling的正体是白狼,森林的守护精灵。这个角色显然是从凯尔特神话中创造出来的。Aisling拼命帮助主角获取水晶,其实因为德鲁伊教士和森林精灵原本就是一体关系。之前有人困惑为什么Aisling最后不理主角,其实后半段Aisling以白狼的原型出现解救了从修道院出逃的主角和其师傅,以及最后一部分带领成年后的主角穿越森林回到修道院,都是在帮助主角,并不是不理他。只是TA已经不能化成人形。有个细节就是Aisling在帮助主角去寻找水晶时被黑暗的枝蔓缠住,后来就不再出现,就暗示当时TA已经耗尽全力,所以不再能以人形出现。之前故事也暗示了Aisling的母亲很可能就是为了帮助之前那位绘经师获得水晶而去世。当然还有另外一种解释,就是能和精灵对话的只有天真无邪的孩童,所以成长后的主角无法和Aisling对话也是可以解释得通。

凯尔特风的音乐非常喜欢,画面也极美,个人以为比后来的《海洋之歌》更出色。当然最戳中泪点的还是文明的守护和传播这样充满普世色彩的元素。

说点题外话,最近复兴传统文化变成某种热门。回想了下我们那一代的童年教育,某种意义上来说意外的有世界主义视角。比如就个人体验来说,亚瑟王传说、希腊和北欧神话、一千零一夜、安徒生童话、乃至国内其他少数民族的民间传说,都和汉民族的古老文化一起构成了我的精神原乡。所以我不认可文化本质主义,对于当前复兴国学的风潮中某种排外的东西也觉得很反感。希望下一代的孩子能有比我们这一代更广阔的世界视角。我们首先是全人类的后代,所有的文明都是我们可以继承的遗产,然后才是生活在某个文化传统下,因为对于某个文化传统有比其他人更多的认识和理解,所以也才有更多传承的责任。但这并不是文化本质主义,而是一种选择的结果。

想起很久以前还写过《不列颠诸王史》的书评,放个参考:https://book.douban.com/review/2121307/

《凯尔经的秘密》影评(三):凯尔经的秘密

简单的画面与丰富的想象。影片的画面设计不同寻常,有着浓后的古朴的民族风格。似乎每一个画面都精心设计,含义丰富,值得分析。其独特的画面风格,与我们常见的美国或日本漫画迥然不同,它即不追求浪漫,也不追求真实,而着重表意。这也许才是漫画的本质。漫画虽然画面简单,却含有极高的想象。因为漫画需要夸张,借夸张增强其表意性,凸显重要的部分,给人留下深刻的印象。当然这种夸张不是晦涩或乱想,而是让人看后能明白并认同。电影的开头就吸引住了我,艾什灵的叙述,为故事埋下伏笔,设下悬念;海浪的抽象设计。这些使我觉得这部电影不同寻常。影片中最令我心情激动的是那段对大自然极力渲染的场景,艾什灵带领布兰登去找小浆果。我曾看过宫崎骏的一些作品,也领略了他的神秘世界。宫老借丰富的想象力,在《风之谷》和《幽灵公主》中塑造的大自然,生存着许多稀奇古怪的动植物,展现了大自然不为人知的一面,给人留下深刻印象。而《凯尔经的秘密》中的自然,有其独特之处,虽没有奇怪的动植物,只是一颗参天大树,但大树的结构复杂,有不同的层次,树上栖息着各类动物,例如猫头鹰、甲虫、蝴蝶、蜜蜂等活泼可爱的动物。看似是一个树木,实际呈现了一个世界。图像构思巧妙,色彩明亮,动物的活泼可爱,加上背景音乐,创造了轻松欢快氛围。影片中大自然场景虽只占几分钟的时间,却让人饱飨一场绚烂、灵动的视觉盛宴,留下深刻印象。这一点不亚于宫老。

《凯尔经的秘密》影评(四):隐喻和美

看了影评才知道凯尔经的典故。

感觉上叙事风格无可挑剔,节奏也非常连贯。明明是分分钟让人跳戏的画风,结果却是画面和bgm一道,该美的时候往死里美,沉重起来让我胆战心惊。

片中各种符号化的隐喻都颇有意味:院长、Ashling、维京人、the book of Kells、围墙与高塔、森林的神秘力量、黑暗洞穴中的衔尾蛇等等。而这些元素之间的关系与互动也很动人——院长于布兰登体现在父权中的爱、布兰登和Ashling之间关系的变化、光明之眼即是黑暗之眼等等。隐喻使得整部片子得以表现出超凡绝妙的想象力,也赋予了它一种介于理想和现实之间的模糊感。引用排名第一的影评中的一句话,“主角尽管实现了梦想,但是梦想具体是什么?梦想能给人带来什么?一切都指涉不明。而在这个过程中遭遇的苦难,却是具体的,真实的,并在故事结局没有得到任何回报。”

但隐喻同时在一定程度上又是这部动画的缺陷。可以看出来本片的野心不止于被当作童话,而想成为一部充满隐喻的严肃历史叙事片。但它又不够格成为后者,因为这些映射都太过简化和绝对化了。例如,维京人作为远方的残暴入侵者的形象时时穿插,整个前半部动画都笼罩在他们的阴影下;而 the book of Iona 又代表了能把黑暗变成光明的极致的美。于是我原先期待着这本书能够成为令Kells击退维京人的最后武器。但并没有,甚至到影片结束时凯尔经的具体内涵似乎也暧昧不明。

IMDB上此片评分7.6,没能更高的原因除了情节单纯令人诟病,大概就是因为里面的政治意味让人不快——不仅回避了提及一切和宗教有关的词语、回避了爱尔兰之类的真实历史元素,也包含了太多所谓的“ insulting stereotype”。这种过度简化导致了不仅存在于影片前后之间、也存在于风格和内容之间的割裂感。

《凯尔经的秘密》影评(五):心照不宣的 秘密

画风很平面。看惯了多层次渲染式的动画,这种风格实在算不上吸引人。好在它很几何,我喜欢一切抽象的东西。

其实整个故事想要表达的很明显,跃然画上。物质与精神永远是纠缠的命题。讲了三类人:野蛮人:对物质的掠夺对精神的冷漠。明哲保身的人。理想家:追求精神的家园。还是给了五星,因为原本可以梦幻成乌托邦的动画还是在照应现实的基调上。

导演没有拍成男孩在艾什灵家族及森林里所有动物的帮助下利用书和水晶终于把北方人打得落花流水从此滚回老家的丛林反攻战。三种人依旧病态的平衡,恰如此时此刻。

对于掠夺者我们当然义愤填膺,恨,却无能为力。防御工事或者逃避无法从根本上解决困窘。所以暴力仍是强势的,它主宰着文明的变迁。而精神的力量则是这阵痛时的一剂麻药,止痛不治病。而精神或知识的延续是有条件的,必须主动接受。这也是最大的制约条件。

《凯尔经的秘密》影评(六):凯尔经的秘密

绘画是充满想象力,动画电影承载的奇思妙想是真人电影所无法表达的,这部《凯尔经》的绚丽多彩让我恨不能坐在电影院中观赏它。它的画面、音乐极大限度的满足了我的视觉和听觉。听着结尾处醉人的爱尔兰风笛,节奏轻快的敲打着键盘,恩,艺术就是可以让人的精神如此饱满。

故事并没有什么深涩难懂。凯尔斯的高墙挡不住维京人的掠夺,要保留民族的根基,在废墟上重建家园,靠得就是文化内核,这就是绘经的意义。电影一开始凯尔斯即面临着强敌的威胁,但故事的展开没有丝毫压抑,我们随着小布兰登的视角在绚丽的森林中遨游,在空白的书页上描绘出自己丰富的想象力,完全忘记了强敌已临近,精神食粮的重要性可见一斑。

《凯尔经的秘密》影评(七):半部童趣半部圣哲

就像前面豆友说的,人物造型天书奇谭风格。色彩简单,线条肯定。

但是画面的其他部分,背景和装饰物,风格比较接近Michel Ocelot,也就是《阿祖尔和阿斯马尔》( Azur et Asmar)的创作者。非常的精密繁复,每一格画面都充满无数细节,层次很多,细节之中甚至包含着更多的细节,忍不住要停下来一帧帧推敲。

比如,雪花一片片,每一片都是花形分瓣的;绿叶有叶脉纹理,书中的插图层层叠叠画中有画,但烟雾是老式连环画中的气团线,海水又是抽象的,石墙则是笼统的。

虽然静物和景物是装饰风格,但是用色很复杂,从传统的淡彩风格到装饰纹样、拼贴、画框、写实的质材和质感,都有利用。眼拙,没有注意到是不是也用到了3D构造....

“我们决定不用透视,因为那个时候(古爱尔兰凯尔特时期)透视还没有出现”。----------剧本作者之一Fabrice Ziolkowski对于画面风格解释说。

这部动画的导演用了六年的时间构思和准备“凯尔经的故事”,从动画专业毕业的Tomm Moore之前没有拍摄电影的经验。这是他的第一部长篇动画。在筹备《凯尔经的秘密》期间,他的作品多和广告MV有关。

《凯尔经秘密》背后是一个多国部队(当然在欧洲很常见),大部分资金和人员来自爱尔兰和法国、比利时,也有巴西和匈牙利参与。

“凯尔经的故事”在Tomm Moore最初构想里完全属于成人世界的故事,目的是表现凯尔经诞生的那段爱尔兰历史时期。主人公布兰登最初只是一个出现几分钟的小配角。在Fabrice Ziolkowski的帮助下,故事演变出现在的童话色彩。相对于影片后半部明显表现成长和人生历程,布兰登天真烂漫的童年经历显得格外突出,也使维京人入侵前后的情节不那么连贯。不知道这种改动算不算成功。

根据访谈,Tomm Moore说想用故事表现凯尔经和那个时代。但是从全片看来,凯尔经是什么?凯尔经的内容?凯尔经的影响?就像影片开头所描绘的一样,是一个传奇。直到影片结束,也依然是一个秘密。也许导演在刻意渲染经书之神圣”不可言传“,也许虚化的”凯尔经“可以用来象征所有神圣的智慧 ,也许,只是”凯尔经“对西方来说太过熟悉而不需要特指................总之影片的后段仅传达了一种意象:即凯尔经被书写,被流传。并没有具体答案。

部分凯尔经常识有兴趣的观众可以参照维基http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells

凯尔经(Book of Kells)相传是世界上保存最久远的手抄本圣经,现于都柏林圣三一学院馆藏。其内容部分来源于较早的拉丁文圣经(Vulgate), 据传由凯尔特僧侣于公元9世纪绘制。其中插图繁奢复杂,装饰色彩浓厚。出于对原经书彩图的尊崇,电影努力再现了这一奇妙的画风,而且更加精致,极富想象力。

Tomm Moore认为古爱尔兰时期是一个多元文化融合时期,一本经书诞生背后是各种文化交织与碰撞的结合。动画中展示制造墨水的技术,来源于当时的阿富汗;而绘画则受到摩洛哥人的影响,再加上凯尔特传说,当地的异教民风,加上古爱尔兰的特点,还有之后要展现的新基督教的引入,维京人入侵等等.....综合形成了一本神圣经书的风貌。这也正是导演想在动画中表现出来的多元色彩。

影片能看出Tomm Moore和创作团队的努力。但剧情在如此庞大的背景和表达野心下未免有些指向飘忽、叙事笼统。

除了结尾布兰登回到修道院,影片的前半段和维京人入侵后的情节几乎没有统一的情感关联。布兰登的决心、意志、个性在离开修道院之后的叙述里也没有再提及。布兰登在洞穴里得到晶石之后与”阿诗林“的联系也不加解释地回到了简单的”人与兽“之间。

如果说影片前半部是以一种迪斯尼的快乐精神在表达童真和童趣,那后半部遭遇现实的挫折时就表达得过于严肃和庄重了。

当维京人入侵时,按照传统的叙事,我们都会内心期待阿诗林带来森林的守卫,代表神秘的力量拯救人们。但是,故事驶向了与之前的童话作风完全不符的现实方向------------平民被屠杀,院长被砍倒,布兰登和画师在火光中落荒而逃。

不光逃跑,布兰登还逃到了天涯海角,从此谱写伟大的经书。这些智慧的象征当初并没有救苦救难,结尾也并没有给布兰登带来传统意义上的幸福和团圆。

对一部有一半儿童片色彩的卡通电影来说,所有理想化的期待都会落空。这显然是一个非常另类的故事。主角尽管实现了梦想,但是梦想具体是什么?梦想能给人带来什么?一切都指涉不明。而在这个过程中遭遇的苦难,却是具体的,真实的,并在故事结局没有得到任何回报。 这是从传统角度,尤其由影片前半部的童话视野展开而得到的概貌。

--------------------------------------------成人思维如下-------------------------------------

很明显,Tomm Moore不够圆滑地思路更多是面向成人的。他侧重《凯尔经的秘密》所带来的思考,还有象征性。

正如他所说的多元文化,在古爱尔兰,在一个处于进化中,尚不发达的历史时期,可能会显现出来的矛盾和联系,这部电影中都有交代。

阿诗林可能是布兰登的想象,在孩童世界,是想象力,是青春期。但是外在看来也是神秘力量,一种对大自然的崇拜,也是凯尔特文化传说对当时人们的影响。阿诗林后来指引小猫盗走钥匙的段落时响起一首美丽动听的凯尔特民歌,仿佛一种催眠的力量(插舌:影片配乐优美令人难忘,爱尔兰的音乐向来令人神往),和后面的洞穴段落一样,有独立于全片的妖异气氛。

神秘的森林和森林里神秘的洞穴则是一个未知的世界,有力量的象征,也有邪恶的象征,不是征服就是被征服。

院长修建高墙可能没有实践过,也没有经验,但是出于一种现实考虑。他像那个时代的智者、领袖,拥有足够的力量而不是智慧,要用有限的手段面对未知的威慑.......当和弱者的观念发生冲突时,就只有强制执行。

同样的冲突在任何一个时代都在延续....

经书的传说相当于一种”精神指引“,给思想贫瘠的时代和人带来光明。同时传入的还有”科技“(墨水象征)、信念(完成经书)和”理论指导“(画师的叮咛,传教),只是缺少院长这样权威的实践派去执行。于是布兰登作为一个有创造力的后生填补了这个空缺。

一个刚刚”对外开放“的时代,智慧和实践还没有完美结合,付出代价似乎必然的。

于是维京人入侵了.....杯具蔓延......

以上,在任何一个时代都依然延续.......

正因为智慧和信仰处于一种蒙昧状态,技术落后,人们还保存着原始信仰。被那些代表着功利和扩张、技术更先进的维京海盗抢掠似乎命中注定是不可抵挡的。

选择逃亡,保存”智慧的种子“,继续文化传承,这是《凯尔经的秘密》中比较肯定的态度。尽管智慧可能在偶然的情况下,被迫流传下来......可很多动人的历史往往不正是这样造就??

这是Tomm Moore赋予凯尔经的传说。

仿佛前后不搭,角色付出没有回报,看起来无解的《凯尔经的秘密》实际上暗示着历史必然,人类进化。只不过因为指涉过于宽泛而无法准确定向于不明真相的观众还是别有用心的观众.............

以上,在任何一个时代也还在延续.....................

===========================================

图片和设计稿欣赏可以参考这个:

http://www.mtime.com/my/inside/blog/1990522/

《凯尔经的秘密》影评(八):“窥视”凯尔经的秘密

09年的电影,15年初看虽时间间隔上有些久远,但观影时完全感受不到所谓的年代感。甚至在这6年间,这样的存在感的电影依然没有被突破,仍是一枝独秀。观影时完全沉醉于精致的画面画风中,再回看截图震撼不亚于当时的观感。逐帧的动画的切换,细节的处理无不透露着用心。

若说画面是充满精细之美,那配乐则就充满空灵之美。爱尔兰所特有的风笛竖琴编排演奏的乐曲,瞬间的带入感难以言喻。至于Aisling那唯一一首歌曲,溢美之辞不多做赘述。

关于【Aisling】

看到有影迷对Aisling结尾的探讨,其实大可不必。

从一开始若有似无在白狼和女孩中切换,至最后的白狼默默伴随Brendan的旅程,并指引他重归故里。我们能看出来是她对Brendan的5次帮助:1)引开狼群2)Krum处的第一次搭救3)被禁闭的Brendan的解救 4)为Brendan取得 Krum之眼开辟道路5)指引归途。Aisling的善良以及贯穿全片的谜之身份,其实仔细推敲一下不难发现Aisling就是德鲁依教的化身。

德鲁依——原意是“熟悉橡胶树的人”,敬拜自然,并将橡树视作至高的神祇。片中的Aisling告知Brendan知识,对森林的探求,对他的保护、指引。都是德鲁依教义中最根本最核心的部分。作为西方世界最古老信仰之一,早在母系氏族社会已存在,而Aisling女性角色的设定并提到了去世的妈妈,也隐喻的表达了代代相传宗教特点。(当然,我想作为编剧如果设定出双男主的人设,情节和故事性上就要大打折扣了。幸好编剧是爱尔兰人。)

另外,Aisling飘逸灵动,全身白色(女孩&狼)也是德鲁伊教的不错佐证。

关于【转变】

电影中处处透露着前后呼应的转变。从开篇的说起Brendan畏惧森林到跨出城墙取橡果,再到勇闯森林与Krum斗争。Aisling则是先是拒绝Brendan的入境,到邀请,以及后篇的默默守护。但剧中不得不说的任务是叔叔这个角色,复杂矛盾,有带有特色的。作为曾经绘图师深知经书的重要,在大环境下却又不敢轻易触碰;保护Brendan成长,在言语中又渴望Brendan成长引领众人,在Brendan离开后心里埋藏着渴望得到改变的信念和期盼。

这些映射与暗喻可能与导演想透露给我们的时代背景有关,新教义来袭,旧传统被打压或颠覆,人们长久以来维持的平衡忽然就找不到了支点。在黑暗之中迷惘的人们渴求转变,凯尔经责真是将精神引导黑暗转为光明。

关于宗教文化背后的深意,作为普通的非西方人来说终究是雾里看花。回归故事的最初,只是一个古爱尔兰小僧侣保护民族文化遗产的单纯故事。观众也该抛开纷扰世俗之心,静观这75分钟导演所呈现给我们的一场简单又生动,华丽却不繁复的视觉盛宴。说故事虎头蛇尾也好,制作精良远超故事本身也罢,又何须计较?!

《The Secret of Kells凯尔经的秘密》,其实导演早在故事前已经将想表达的放在这标题里,经书的内容,Brendan的命运,Aisling的身份,凯尔特人的未来,隐蔽而不轻易得知,恰恰就紧扣这“秘密”两字。若是远在翡翠之国的导演知在这东方有人因喜爱他的作品而深究了他国的文化,该会宽慰一笑了吧。

《凯尔经的秘密》影评(九):pangur ban pangur ban

2012-07-22 标签: Aisling是森林的女神 aidan是Iona艾奥纳经书的其中一个绘经者 布兰登brendan是一个住在修道院为中心被不断修筑防止维京人 院长Cellach想用高墙来阻挡恶人用高墙围住来画一个界限 布兰登对外界的向往同时帮助aidan取来绿色墨汁的橡树果实 而走出这个城堡状的kells 经过周折又取出了Crom Cruach之眼它象征苦难 pangur ban是只小白猫有灵气一直陪伴着布兰登不时也帮助到他找到艾丽斯 那次小白猫在爱丽斯的咒语音乐下变成白灵盗取钥匙 维京人攻破高墙强取口中叫喊着的黄金杀了出现在眼中的生灵 而布兰登和aidan还有小白猫逃了出去 在路上完成了 整部经书 用朴素的封面包着带了回来 此时院长叔叔在病床上看到了这本走向光明的书 和长大的布兰登 爱丽斯还在森林守护者 天明亮起来 黑夜大雨过去

《凯尔经的秘密》影评(十):中世纪的书和修道院

在我的艺术史课本里,Book of Kells和Book of Durrow, Lindisfarne Gospels都是Hiberno-Saxon Art的代表作品。Hiberno是Ireland的罗马名称。据说当时苏格兰和爱尔兰的大多数人并不识字,他们的文化属于oral cultural。他们遭到南方的地中海人的鄙视,被当做是Barbarians, 但是他们的oral culture并不意味着他们的文化是落后而野蛮的。有时这些作品又叫Insular Art,由于爱尔兰、苏格兰与欧洲当时的文化中心隔绝的缘故。从地中海来到Britain, Ireland和Scotland的传道士主要通过书来传播基督教。书在当时是非常珍贵的物品,经常是主教委托艺术家来制作,而且需要非常长的时间来完成。书经常由牛皮或羊皮纸制成,上面有墨水和蛋彩画,有时还有金子。书上华丽的图案被看作是word of God,让那时的爱尔兰和苏格兰人感到对上帝的敬畏。在当时word和image有密切的联系,因为在不识字的人看来,图画就替代了书想表达的意思。而在这些中世纪的书里面,图画和文字真真实实做到融为一体。

在这几本medieval manuscript里面,最精细华美的我认为是Book of Kells. Art History考试的时候,我们还要背诵它的Chi-rho-iota page的标签。学的时候还没有看这部电影,当时只知道一串生硬的facts:Chi-rho-iota (XPI) page, folio 34 recto of the Book of Kells, probably from Iona, Scotland,or Kells, Ireland, late 8th or early 9th century. Tempera on vellum. 这页书是Gospel of Saint Matthew的开头,讲述耶稣的诞生(nativity of Jesus)。Chi-rho-iota(XPI)是希腊文里面Christ的开头字母。这三个字母几乎占据了整页,但其实右下角还有两个词autem(简化为h)和generatio,意思是“Now this is how the birth of Christ came about”。除了精细繁密的花纹,页面上还有其他图案,比如中间字母rho结尾的卷发男子的头,Chi左边两个有翅膀的天使,还有许许多多的动物出现。

Chi这个像十字架一样的字母象征着耶稣,而旁边那两个天使守护着这个字母就像守护着耶稣本人一样。而Chi中间的巨大菱形则象征着有四面的宇宙。书页中有空中,陆地上和海洋里的生物。其中鱼是Eucharist的标志(“multiple through fish and bread”),也暗示了耶稣。猫据说是当时修道院里僧侣们的好朋友,因为能抓老鼠-。-

这部动画把这部神秘的书的起因和制作过程都通过大胆而合理的想象呈现出来,还提供了神秘卷发人的原型。里面可爱的白猫彭哥想必也呼应了书页里面的猫。蛇互相缠绕咬合的pattern也是Hiberno-Saxon的特色。从72分钟开始,那鲜活的动起来的书页图案美得令人震颤。好喜欢这类关于以前艺术作品的动画,我对中世纪的修道院特别着迷,特别是学了艺术史和读了埃科的玫瑰之名之后。中世纪的种种都有一丝神秘的美。