《卡门》影评10篇

《卡门》是一部由卡洛斯·绍拉执导,安东尼奥·加德斯 / 劳拉·德尔·索尔 / 帕科·德·卢西亚主演的一部剧情 / 音乐 / 歌舞 / 爱情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《卡门》影评(一):歌舞片卡门

一部蛮独特的歌舞片悲剧 采用了戏中戏结构 最大程度模糊了戏剧与现实的界限 不过实在不懂吉普赛人的三观 女主打着追求自由的幌子其实是渣 反而对女主一心一意的男主和剧中的他扮演的人物都因为没发得到承诺产生了某种共鸣 影片充满了强烈的弗拉明戈的音乐风格 但整体节奏偏慢 结局男主到底是否真的杀了女主 留给了观众猜想

《卡门》影评(二):再见了卡门

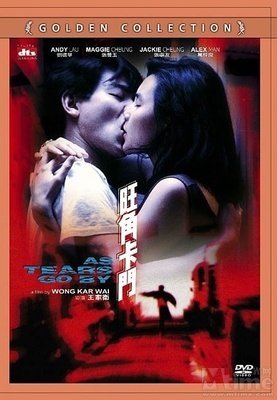

展示出西班牙民族弗拉明戈舞蹈夺目的激情与骄傲,舞蹈大师安东尼奥加德斯把弗拉明戈舞强烈而爽朗的节奏演绎得激动不已。舞剧排练和现实生活,戏里戏外的卡门故事交叉上演,时而平行、时而重合,生活现实与艺术理想真伪难辨,又反差巨大。豆瓣一搜,有旺角卡门,荡妇卡门,芳名卡门,神偷卡门,比才的卡门,卡门归乡,卡门歌剧,光叫卡门的就有N个,可见这个“卡门”的魅力!本片就是这卡门中的佼佼者,本片也可以叫双重卡门,舞神卡门。充满西班牙魅力的电影,热情刚劲的西班牙舞,斗牛士精神,决斗传统……《卡门》是经典歌剧,关于爱与嫉妒的永恒矛盾。该片延续了该主题,并在多个维度中表现,歌剧、舞台、现实(歌舞、戏剧、生活),交叉渗透,但却万变不离其宗——在所有的维度中,爱与嫉妒是永恒的悲剧。

《卡门》影评(三):卡门不爱谁

安东尼奥爱的是最特别的卡门,却又想她拘于传统保守自爱。这个大蠢货,怎可能什么便宜都他妈给你沾了。

卡门爱的潇洒,想爱就爱,不爱就不爱,瞬间的事儿,活得自我自在。太他妈最特别了,跟这个世界完全不一样,所以呢,不管最后那把插入的刀是真滴还是戏中戏道具(人戏不分,你我也分不清是剧中剧,还是剧吧),只能说这他妈一切都是应当的。

这一朵想开放便要开放的花,想开多美就要开多美的花,又奈何,防得住虫咬防得住花农甚至防得住路人甲乙丙丁吗?你以为你最牛逼,你有办法吗?

安东尼奥不爱谁,他就爱点不平常的生活,但又没有这种生活能力。

卡门不爱谁,她就是一XX,她爱自己的本能。拥趸者也别狡辩了,说什么他妈为了自由啊。刚跟安东尼奥相爱了,马上就去跟另一人偷情了,如果这就是你们感人的自由,不是XX是什么。

妈的

真没啥写的了。

《卡门》影评(四):【影记】卡门

⑴安东尼奥对克里斯蒂娜说:“你是最好的舞蹈家,但你不是卡门。我需要的是年轻的卡门。”卡门脸上的黑痣。卡门与安东尼奥的爱情。舞蹈的热情,爱的热情。

⑵舞台剧的质感,极简的背景布置.西班牙的斗牛士精神也在音乐和舞蹈中得以体现.以舞蹈的方式决斗,这场决斗不仅仅是关于赌注,更是关于爱情。安东尼奥至终赢得了卡门。卡门和安东尼奥慢慢退向黑暗之中,卡门说,“放松点!”于是,光线一下子亮起来。于是,决斗只是舞台上的决斗,只是戏中戏罢了。一群人都活在舞蹈中。现实感被抽离了。

⑶卡门:“我不需要有人暗中监视我,我是自由的,我想干什么就干什么。”卡门身上的黑暗面。安东尼奥的占有欲。安东尼奥或许永远无法明白,他是为这部戏找一个卡门,还是为他自己?卡门究竟是他的演员,还是他的情人?饰演卡门的卡门真的就该是安东尼奥的卡门吗?

⑷幕布拉开。人群介入。两把匕首介入,是为一种黑暗的征兆。再绝世的舞蹈也敌不过命运的捉弄。卡门的背弃使得安东尼奥丧心病狂了。卡门被安东尼奥你逼进一道门里,她最终死在安东尼奥的匕首之下。她的血是不是黑色的呢?镜头慢慢拉远,音乐在高潮中落下帷幕。那道门的隐喻。

《卡门》影评(五):不疯魔 不成活

看《卡门》的时候经常分不清究竟哪些是戏中戏,哪些是人物们真实的生活,后来才慢慢意识到这种“戏如人生”的观念,恰恰就是影片刻意营造的氛围。程蝶衣说,不疯魔,不成活。我们分不清,戏中人自己也未必分得清。

入戏的人在舞台上在荧幕里用的都是自己的真感情,来得太快,也消散得太快。总觉得演员是很危险的职业,每个人的心脏都是有耐受度的,工作的时候体验了那么多的大开大阖,不知道还能匀出多少情绪分给自己的真实生活。

谁都没有想到,最后卡门又爱上了斗牛士,她说,我不爱你了,转身就走。你没有做错什么,只是我已经不再爱你了而已,离开不需要更多的理由。

谁都没有想到,前一秒还在说卡门我爱你的安东尼能够亲手杀死自己的爱人。突然迸发出来的激情和愤恨从体内不受控制地溢出,就像弗拉明戈舞步一样,在炽热的节奏里用音乐创造了脑海中光影的变化。

导演在采访的时候说,爱情是人类永恒的主题,很多人问为什么突然就会产生这么热烈的感情,其实不光观众不知道,我是也不知道的,这个问题就没办法弄清楚。

看了那么多的电影,记住或是没有记住的那些桥段,或多或少地在思维习惯里留下痕迹,本身的意义或许从来就不在清洁本身,而在于一个个意象给我们带来的启发。所以啊,有些观众老是问这些究竟是什么意思,就真的很没有意思啊。

#卡门(1983)[电影]##电影#

《卡门》影评(六):玉石俱焚

整个感觉非常非常非常非常喜欢,演员节奏和音乐情节的推进结局都是理想的。

记得小时候听卡门的介绍,不羁落拓随心所欲风情明艳的女郎 还有西班牙的歌舞和斗牛

影片最妙大概在于不知哪里是戏哪里是真实。

有一段卡门和安东尼夜晚在空寂的练习室两个人亲吻抚摸彼此,那样真诚的相爱大概是我最喜欢的地方还有结尾出于因爱而生的嫉妒胡安东尼杀死了卡门。玉石俱焚。

安东尼开始在挑选卡门的演员时候,其实在我看来那些形形色色的女人都是出不多的,一样雕刻版立体完美的脸,熟练流畅的舞步。卡门未必和他们有多大区别。

可是,他偏偏一见钟情于她。

她的出彩大概在于她身上危险的感觉吧。类似的漂亮皮囊之下的那么多女子中,只有卡门,只有她具有那样一颗不羁随性热烈的心脏。血液浓烈鲜红。

剧里的女工们这样唱着。

她若即若离。

她放荡美艳。

这是他爱着的卡门。戏里戏外。

安东尼这个男人从出场就可以看到他本质脆弱的质地。感情单纯专一,不容杂志,如她挑选女演员般苛求完美。所以结尾他做出那样决绝的事情也完全是在意料之中。

爱是嫉妒,是背叛。

一切罪与孽因爱而生。

因为嫉妒玉石俱焚。

《卡门》影评(七):对位的艺术

影片有多重对位关系,首先是历史与现实的对位,这种手法在《法国中尉的女人》中已经用得很好,不同的是,影片里描述的是排演一个舞剧,然后主角和剧中人物同名,最后命运也发生惊人的相似,这种穿透历史时空的戏剧感是令人惊叹的。第二,影片多处强调了舞台上的镜子,镜子这个物象本身是带有浓厚隐喻色彩的,可以有多重解读,其中之一就是象征了人对自身的观照,影片中这种观照就意义非凡,因为影片中人物本来就处于和历史的一种戏剧性交错状态,此时镜中的自己又该会是怎样的呢?和镜子同时运用的有光影,男主角跳舞的时候,特意强调了他在地板和墙上的影子,这符合了舞蹈的美学要求,又给影片增添了一重阐释的空间。再就是男人和女人,梅里美的原作是有强烈的女性主义魅力的,用女权的眼光来看待卡门的爱情会有更多发现,影片始终把男女对位放在首要位置,不论是他们的脚步,还是体态,眼神,都在呼应着对方。这暗示出,正是这种上帝安排好的性别交错,才有世界的美丽和误会。还有一处是监狱,影片是无比自由的,不论是舞蹈还是卡门的爱,都散发着热情的火花,但影片中间拍了监狱,这种对禁锢的展示明显和自由形成对比,暗示出人的复杂。最后,因为是舞剧电影,在节拍和音乐运用上令人振奋,几乎可以看到整部作品是处于某种律动之中的,而《阿莱城姑娘》的多次复沓,又增添了作品的意蕴。总之,这样的电影,完全是由视听的奇妙勾引出主题,而在如此瑰丽的艺术面前,如果要进行某种晦涩的哲学解读,反而是不合时宜的。 最后说一句,看到豆瓣上只有千把人评论,感觉真有很多人错过了好电影。

《卡门》影评(八):En vain, pour éviter les réponses amères

在中央台看了两遍,在Alliance看了一遍,还是意犹未尽。在某书店见到了Dvd,鬼使神差地没有买,谁知以后竟是一片难求,天人相隔(请原谅我糟糕的抒情方式)。

感觉这部片子把歌剧的音乐和它自身的舞蹈场面和情节发展结合得天衣无缝(说得有点夸张),三者相互呼应,相互推动。印象深刻的是暴风雨到来前的间奏曲,两人之间如此柔情脉脉,风光旖旎。还有Près des remparts de Séville伴奏下的双人舞,奔放狂野让人心醉神迷。云雨缱绻散,Carmen离去后Antonio眼前出现的幻影,黑色面纱下勾魂的双眼充满着悲剧结局的暗示。

让我叹息的却是Antonio。影片开头就已经点明,他为舞蹈放弃了几乎其它所有东西,包括男女之爱。他憔悴的脸上,一双眼睛被对舞蹈的激情烧灼得闪闪发光。直至他遇到了Carmen,和歌剧女主角同名的不羁女子。他和她不知疲倦地舞着,自己却渐渐失去了舞蹈的动力。他向她恳求:我们厮守在一起就够了,不要再跳舞了。这时他已经为她放弃了曾视为自己生命的东西。

她原来却是已经结婚的人,而且婚姻不能束缚她不与别人发生关系。她见异思迁,如同歌剧里的同名女主角。男人间激烈的对峙,铿锵的舞步,皮鞋跟有力的踢踏,腰间出鞘的小刀(后来我也养成了随身带刀的习惯,可笑吧?),Antonio面上的倦容。于是我知道,一切即将结束。然而我没想到,结束得这么平静。更衣室里其他人,竟然似乎毫不察觉。一片寂静中,红衣的Carmen慢慢倒下,我听到了Antonio心里有什么在崩溃,他的舞蹈,他的爱情。

西班牙导演绍拉热衷拍舞蹈题材的影片,从《血婚》到这部《卡门》,舞蹈练功房就是一个大世界,用弗拉门戈舞演绎生死情仇。81年的《血婚》更像一个纪录片,化妆、热身、演出,全在练功房内拍摄,一部弗拉门戈舞剧,集中而纯粹。

《卡门》的重心从舞蹈上略略转移开了,一个编舞大师为舞剧《卡门》挑选演员,他不可救药地爱上了女主角,遭到拒绝后,他跳下练功房舞台,追到边门,像唐·何塞一样,杀死了卡门。凶杀场景拍得很平静,歌剧《卡门》尾声唐·何塞那悲剧性音调响着:“你们逮捕我吧,是我杀了她,我苦恋的卡门!”同时,其余的艺术家们若无其事地聊天,压根不去注意侧门的凶杀。或许那也只是一个排练场景?导演竭力在模糊现实与舞台的界限,最滥俗的套话“人生如戏、戏如人生”获得了最新鲜诱人的表现。

刚看过恩斯特·克里斯写的《艺术家传奇》,回过头来看《卡门》,就很容易联想到那个艺术家和他创造物的母题:“皮格马里翁”(pygmalion)。塞浦路斯的国王皮格马里翁雕刻了一个美少女,随之爱上了它――编舞大师找了卡门的理想主角,把她培育成完美的卡门;爱神降临,赋予美少女生命,艺术家和自己的创造物结为连理――这位被创造出来的主角真地具有了卡门自由放浪的精神,在她要挣脱艺术家的怀抱之际,艺术家毁灭了自己的造物。

《卡门》影评(十):从前有座山——卡卢索•绍拉的《卡门》(1983)

关于如何在电影中复活,复制,再现——随你怎么说吧——戏剧舞台,不长不短的电影史上有两个经典的教材,一个是火热了许多年的台湾导演赖声川的电影版《暗恋桃花源》(1992),另一个就是西班牙导演卡卢索•绍拉(Carlos Saura)的《卡门》(Carmen)。

无论电影还要怎样前进,戏中戏的魅力都不会过时。在电影中复活传统的戏剧,很有点窥探“豪门八卦”的味道:当戏剧表演被框在一个更大的银幕边框中时,我们就会看到许多在戏院观众席的黄金位置上也看不到的角度。尽管戏剧舞台“反噬”电影的情况也不少见(比如用大屏幕增加舞台的视听效果),但只有电影能进行如此巧妙的切换:悄悄地把电影观众转换成舞台剧观众。

在这里,摄影机显示了它“全方位”的优越性,同时也召唤出我们的不安:“戏中戏”是危险的,它同时占有了戏剧和电影的时空观,既给予、又挑战了电影观众作为一个“审查者”的安全位置。 要知道,电影时常以个人来投射历史,而我们总是用别人的故事来浇一己之块垒,特别是在面对历史的时候。

在《暗恋桃花源》里,这一理念是由导演对两出话剧的组装来实现的:一是对陶渊明的《桃花源记》进行故事新编的后现代主义的《桃花源》:渔夫成了一个被戴了绿帽子而离家出走的丈夫;一是讲述现代中国乱世儿女两岸相隔的文艺故事《暗恋》。两剧排练时共争一个舞台,难免互相干扰,然而演着演着,它们的台词和气氛开始相互融合、彼此渗透。最后,正合了片名,它们不是“二”而是“一”,是同一个关于追溯个人、历史、民族、文化的起源的故事——那正是最标准的台湾故事。

只要一天,“两岸关系”这个提法还在,这部作品,或者这一类作品就不会消亡,它是一个太明显、又太隐讳的家国寓言,充满了欢笑、沉默与感伤,哪怕你不知道30年代西南联大的历史对于台湾的一部分“外省知识人”来说的重要性,你也一定能在林青霞拧身转头的侧颜中,读出某些关于“过去”的怅惘与追忆。

可以说,绍拉的《卡门》对于西班牙,也具有同样的意义。按照传统的电影分类,1983年的《卡门》更像是歌舞片:热烈的弗拉明戈音乐的节奏,营造出浓烈的戏剧冲突和娱乐性甚高的观影趣味,大量逼真而优雅的舞蹈编排场景是它最大的看点。其实,它讲的本来就是一出舞台剧幕后筹备的故事,而片中的演员,也是货真价实的舞蹈演员。