《火光之色》读后感100字

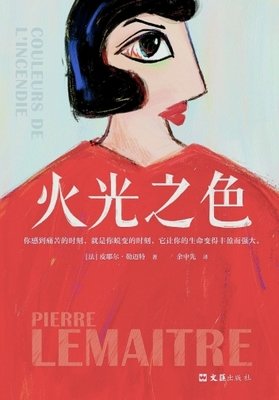

《火光之色》是一本由[法] 皮耶尔·勒迈特著作,文汇出版社出版的平装图书,本书定价:68,页数:520,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

三天读完,精彩、流畅、浑然天成, 堪称一场波澜壮阔的个人史诗。

这是一本带有大仲马风格的复仇之作。小说以20世纪30年代的巴黎为背景,以工业革命、股市崩盘、法西斯主义、纳粹主义和女权主义的时代事实为基础,描绘了一幅真实的画面——一个仍在燃烧之中的欧洲。多年来积累起来的仇恨,被用作燃烧的燃料,同时预示着不久之后的大火(二战)将变得更具有毁灭性。玛德莱娜就在这个坩埚中进行她的蜕变。她的生活陷入崩塌,而这种崩塌将打破她人格的基础,她将不得不通过复仇来重建自己。小说中,玛德莱娜就像其他女性角色一样:把自己给了他人,沦为一个装饰性的角色,在那个时代,女性处在一个以权力为荣耀和男性统治的社会中。但她又是一位坚强的女性,一页又一页地证明了自己。

这本书被一群坚实而微妙的人物所支撑。从表面上看,这本书的结构是流动的,它可以同时处理大约20个角色,而不会分散读者的注意力。作者呈现的故事画面是多元的,因为书中的女性是多元的,但她们的勇气却一样令人钦佩。比如我最印象深刻的角色之一,女歌唱家索朗日,身躯庞大却有一颗小女孩的心,一生经历坎坷,是个充满了悲剧性色彩的人物。她勇敢地在公众面前蔑视第三帝国的场景依旧十分触动人心。与书中其他角色不一样,这些女性角色不再是通过权力和金钱来寻求自我实现的价值,而是通过一种人性之善,在那种个人主义与金钱至上的时代,这有一种别样的温柔。

有三个人对玛德莱纳生活的崩塌负有责任,他们集中了当时的权力: 政客、记者和企业家。玛德莱娜报复这些人的方法是无情的。她冷静而坚定,毫不怀疑自己使用的方法的正义性。为了一个残疾的儿子和一个破碎的家庭,玛德莱娜展开复仇,她就像是一台运转良好的机器,用自己锻造的齿轮踩碎以前的破坏她生活的刽子手。随着计划的深入进展,小说也变得越来越紧张,某些地方会让人想起《A字特攻队》的情节。

小说的每一页都展现了一种克制而警觉的风格。充满活力的对话,法式幽默,精准犀利的观察。《火光之色》是一部内涵丰富的作品,它能与历史相呼应。这本小说最后的鸣谢页很好地总结了皮耶尔·勒迈特的代入和构图工作。细心的读者可以在阅读中发现一些熟悉的线索,而这些线索会把他引向大仲马的作品,在层叠交错的故事里,人们会发现,玛德莱娜就是基督山伯爵爱德蒙的女性形象。

《火光之色》读后感(二):复仇的女性

也许是自身性别的原因,我对女性视角的小说是有偏爱的。女性以其某种或者是蕴藏在天性的包容和韧性(这个说法可能并不蒸汁正确),尤其是在时局动荡的时代,将为一些变革提供根基,而自己承受着命运给与的一切,或以自己的立场殒身不恤的反抗,都是一种恢弘的力量体现,就像在自然现象面前感慨自我渺小的人类,在一些充满戏剧性的女性(她们通常是母亲的身份,俗语说的好,为母则刚),无论是女性还是男性都会惊叹于这种生命力。

刚翻开《火光之色》读了一点点的时候,我就跟朋友吐槽,这种父亲的葬礼总统都会出席的银行家之女算哪门子封底写的“平凡女性”,读客的推荐语果然是如风评一样夸张。而且贵妇和野心勃勃的家庭教师的地下情谊也太像《红与黑》了吧。这就是宣传语所谓的致敬十九世纪法国文学?随着读到深入,这些槽点已经都不重要了。皮耶尔勒迈特用他的精细笔法极其辛辣的描述了围绕女主的一群各怀鬼胎的为葬礼落泪的人,这些段落的布置方式简直让人拍案叫绝,都能想象到如果是一部电影,会以一个人物面部特写插入一段人物小传,随后加入一段对其伪善的悲伤面具背后恶形恶状的总结评价。只葬礼一个事件,就将女主这个极其富有极其单纯,即将继承一大笔超越她控制能力的遗产同时唯一的儿子神秘坠落又生死未卜,周围的亲友各怀鬼胎随时准备将她生吞活剥的状况完全呈现在读者面前。

女主遭遇的欺骗,可以看做是那个时代一个丧失保护人的女性的必然命运。为什么在女性个人权利没有法律保障的时候,文化要求她有一个保护人:父亲,哥哥,或者丈夫?一个有产者的女性是按照不谙世事的,过早应该被安排进入不需要奉行彼此忠诚的婚姻关系中,由其能力堪用的丈夫来掌管哪怕是女性从娘家继承的财产的 来培养的,她不需要知道任何现实中的事情,因此她注定无法独自生活,她无法看清人情世故,世界运行的规律,欺骗的体系。而这些,我们的女主,在生活跌入谷底之后,就都逐渐理解了。怀抱着对儿子未来的担忧,还有被背叛的仇恨,她将自己投入到了这场以所了悟的世界运行的道理来策划和安排的复仇计划。并且有惊无险地实现了对多个仇人的报复。作者没有天真给与主角获得善意帮助和无私的持久爱情以理所当然,而是一切的行为都在威胁、金钱、暴力、诱惑的控制范围之内,这让这本书并没有那么多缥缈的浪漫主义,而是多了一份现代人的冷酷。

书里当然也有些无私的感情,比如玛德莱纳和儿子保尔,比如保尔和索朗日,比如弗拉迪和保尔,我们看到了纯真的母子之爱和互相理解,音乐代表的艺术对人心智以及收获真挚情谊的有益作用,还有超越民族和国家的普通劳动人民的同情心和乐观。这些部分可能是被战火和纳粹的阴影笼罩之下的仅有火光。

在特殊的历史背景之下,作者通过角色的运动展现了丰富时代的图景,部分法国人的民粹,社会主义思潮在工人阶级中的萌芽,与新闻业合谋的股市套利,纳粹对艺术的管制……这一点上,的确很有熟悉的法国小说的味道,巴尔扎克、雨果、左拉都有这样的布局。这使得人物的命运变化有了更为丰富的内涵。

而且与之前看过的《我的隐藏人生》一样,那些拼尽全力反抗社会的加害的母亲会有一个非常争气的孩子(儿子),他们体会到母亲为了家庭付出的艰辛而显得懂事,他们因为被母亲的爱保护而拥有了追寻知识、艺术的纯粹心境,由于知识和艺术的教化,他们成为了不同于自己的父亲的人。看,作者们的共识:女性的反抗不会带来社会的崩坏,而是社会的优化。因为加害到女性身份的损害,不仅仅是对女性的,是对那些被隐瞒世界运行规律的没能力获得进一步的支持的手无寸铁的人群的。这种体系应该被改良。

复仇的女性展现的正是这样的一条路径:以加害自身的手段反抗加害者,培养新一代的人类,他们可能身体缺损,但是心智完善。火光之色,是混合着怒和爱的希望。

《火光之色》读后感(三):让我们的时代更加友善一些

看到《火光之色》的封面,我的目光一下子就被一个“火”字所吸引。在红色的封面映衬下,“火”字显得格外显眼。

“火光之色”在我脑海中映射出的画面,大约是在黑夜的月光下,模糊响起了战斗的号角,燃烧的火花在风中闪动,要奋起反抗的斗争者们振臂高呼,同仇敌忾要将敌人打败;又或者是在厮杀之后的战场上,筋疲力尽的胜利者们手中拿着刚刚战斗过的利剑,那利刃上还蘸有敌人的血迹。这画面或悲壮,或肃穆,或冷酷,充斥着仇恨与敌对的气息。它不仅仅是一个人的复仇或是一个关于反抗的传说,更是在空气中悄悄蔓延的气氛,它是一个时代的躁动与慌乱的缩影。

《火光之色》在试图描绘一场没有硝烟的战争,这场战争关乎到某位女性的个人命运,同时也反映了一个时代的跌宕起伏。它既有来自那个时代所独有的烙印——二战之前的法国社会,工业革命对于旧有社会生产模式的冲击,法西斯主义和纳粹主义的滋生,经济危机所带来的惶恐与不安,还有在时代背景下个人无可避免的命运,以及觉醒之后随之而来的反抗与复仇。个人的命运,是在时代的车轮下不可阻挡的潮流, 认识到这一点的女主角,通过实际行动努力掌控自己的命运,真是应了贝多芬的那句名言:“我将扼住命运的咽喉,它将无法使我完全屈服”——尽管她的方式有些悲壮——复仇。

一方面,是对于个人命运的细致描绘,另一方面,是对社会风貌的集中展示,主人公的一切行为和心理,都是在面对社会万象时的必然做出的选择,“物竞天择,适者生存”,个人的命运变迁,永远离不开社会环境的影响。所以我更愿意从更为宏观的层面解读《火光之色》。

在人的生命中,都存在善与恶的两面。一个充斥着不公平、仇恨与愤怒的社会,不可能造就心理健康、积极向上的公民;同样,在一个公民之间充满信任感、友爱与互助的社会中,一个自私而道德败坏的人也不可能轻易地生存;在一个尔虞我诈, 充斥着谎言与背叛的环境下,诚信、奉献等品质也无处安放。历史上,无数犯罪事件的剧本都可以改写,只不过剧中人物的一念之差酿造了无可挽回的悲剧,作为后来者只能徒然叹息。除了个体自身的问题之外,我们的社会,我们的时代是否也可以做得更好一些?

当一个社会以虚伪、奸诈、心计为尊,以贪婪、自私、欺骗作为通往成功的必备手段时,这个社会本身是否已经出了严重的问题?这一切,真的让每个公民更具幸福感了吗?真的提升每个人的生活质量了吗?让每个人过得更快乐了吗?如果我们的社会以真诚、友善、互助为尊,视诚实、公正、敬业为不可缺少的品质,我们每个人是否可以过的更好一些?更有可能避免那些悲剧的发生?

退步有时候是为了更好的进步。学生期待更高的分数,更好的学习成绩,业务员期待更高的销售业绩,职场人士期待领导更多的表扬、信赖和更大的晋升空间,这本无可厚非,然而当竞争的方式产生扭曲,不择手段地追求“进步”,这已经不再是一种良性的循环,甚至这种竞争越是蔓延,反而越容易让社会偏离正常的轨道。进步无罪,但“恶性进步"无疑有罪。在这种环境下,善良与美好的花朵只会孤独地凋零,恶魔般的杂草最终布满整个原野。如果我们再做一个决策的时候,更多地考虑到全局,更多地考虑到他人,更多地考虑到和谐的氛围,表面上看这是一种退步,但从更高的层面看,这是否也是一种真正的进步?

像很多小说一样,《火光之色》依然以女权主义为载体,这完全可以理解。但我还是更乐意将这部作品的讨论范畴扩展到“女权主义”以外,何况《火光之色》是一部如此具有深度、广度的小说。我无比崇敬玛德莱娜的勇气与执着,但我不希望看到更多人像玛德莱娜一样艰难地生存。我们的时代本可以让每个人生活得更加容易一点,更加舒适一点,只需要你我多一份真诚、宽容与用心,便能打造一个友善的社会。

《火光之色》读后感(四):《火光之色》的三大主题

“钱真的是个大问题。”

“钱真的是个大问题”,而“人类的确不是一个很漂亮的东西。”金钱是一个大问题,尤其是在20世纪30年代那个特殊背景下的法国社会中。《火光之色》的故事背景是一战到二战期间。一战法国以巨大的代价艰难取胜,在签署和平条约时,战胜国联盟要求德国赔付巨额且超出国情能力的赔款。赔款迟迟未到,法国经济也因战争的巨大消耗陷入危机(1929经济危机)。而这条不合理的条约不仅助长了邻国德国极端主义法西斯势力的崛起,也为二战爆发埋下隐患。

由于经济危机的影响,出于某种经济匮乏,某种对未来前景的担忧,人们更加表现出一种对于势利与利益的追求,《火光之色》描绘了追逐金钱、权力和名誉对人性的毁灭。在这个故事中,所有情节都可以说是围绕金钱展开的。女主角玛德莱娜是法国经济大亨佩里顾家族的唯一继承人,身边总是围绕着一群因寻求好处而聚拢到身边的人。然而,一旦形势的发展不能再满足他们的利益,人性的自私便会暴露无遗。 在利益面前,亲情、爱情、友谊都是脆弱的。道德在一个不稳定的时代中相对更受考验。

政治,说的是有没有可能赚到钱,经济,则在说能赚到多少钱,工业要说的,是用什么方法来赚钱,而女人,说的则是人们可能以什么方式来花钱。在当今世界,我们依旧要保持警惕。《火光之色》有现实主义的深刻意义。从许多方面讲,我们现在所处的时代与玛德莱娜的时代有高度的相似性:性别歧视、经济危机、种族主义崛起等等。一个世纪以来,我们依旧面对着类似的危机,如何坚守道德,不随波逐流,不在金钱中迷失自己,是这本小说给我们提供的思考之一。

坠落与重生

《火光之色》拥有一个极其惊艳的开篇:玛德莱娜在父亲的葬礼上,亲眼目睹儿子保尔从三楼一跃而下,正好就粉碎在父亲的棺材上。

BD couleurs de l'incendie而这个令人印象深刻的场景恰好与上一部《天上再见》的结尾相呼应,仿佛预示着一个轮回:儿子爱德华跳楼、外孙保尔跳窗,一个间接导致了佩里顾的死,一个砸在了佩里顾的棺材上。

佩里顾先生真的是一处必经的轨迹,整个家庭全都粉碎在了那上面。

一切都渲染着一种势力的倒塌:佩里顾的葬礼,预示着一个时代的终结,孩子的坠楼,预示着即将到来的混乱。家族的一蹶不振,企业的衰微,玛德莱娜最终的觉醒,一切都与法国在当时所处的时代相呼应。一战后的法国陷入财政危机,第三共和国的制度摇摇欲坠,在这个分崩离析的时代中,信仰、人心、道德开始崩塌。社会的不公正,国家对于退伍军人状况的漠视,资本家的寡廉鲜耻,催生了类似迪普雷(玛德莱娜复仇的助手)这样一批对现实感到不满的退伍军人。他想为什么而战斗,却找不到一个出路。这时候玛德莱娜出现了。

玛德莱娜个人的复仇行为,其实是生存个体对于整个命运的反抗。即便生活是悲剧性的,也不意味着人没有还击的可能,玛德莱娜就提供了这样一种可能性:她从一个被动的顺从者,转变成了一个主动掌握命运的强大行动者。

从《必须找到阿历克斯》到《火光之色》,勒迈特喜欢写作那些反差巨大的女性,她在前期看似是一个柔弱、被动、没什么可取之处的女孩,到最后,读者会一步步发现这是一个信念坚定的复仇女神,她正以自己的每一步行动颠覆我们的想象。这样的主角,正是小说最有魅力的地方,也是作者自己所说的,“我喜欢那些能激励我的女性”。

人总是先失势,后重生。这类故事情节总是容易得到人们心灵的共鸣,甚至可以成为那些艰苦奋斗中的人们的一种精神安慰剂。

一个女人的复仇

作为法国经济大亨的女儿,玛德莱娜是一位名副其实的“千金大小姐”,她享有优越的生活,可是在表面之下,她作为一名女性其实处处受到制约和不公待遇。在家族的男性继承人去世,玛德莱娜又离婚了之后,父亲无不担忧地说:

经营一家与众多商贸企业有着密切利害关系的银行,那可不是一项女人能干的事业。当玛德莱娜接下了几乎所有财产时,她被左右觊觎,因为对于当时的男性而言,“金钱”象征权力,但一个有“权力”的女人,却是不为社会所容的。

30年代,女性在工作、政治、社会生活等各个方面依旧饱受歧视,她们没有受教育的权利,作为公民的身份也不受认可,女性被认为是“附属品”。直到1945年,法国女性才拥有投票权。作者曾评价笔下的女主角: “这是一个继承了整个金融帝国的女人,然而在她所处的那个时代,女性甚至没有签支票的权力。”

类似的反差感不止体现在玛德莱娜的地位与身份上,还体现在整个复仇故事里。这样一个被认为没有反击能力,处在弱势地位的女性, 在触底反弹后, 却敢于反击三个男人,对抗不公平的命运。这不只是一部向大仲马致敬的女性复仇史诗,从精神价值的角度看,勇敢的玛德莱娜为我们提供了一个觉醒女性的典范。

《火光之色》读后感(五):“我喜欢那些能够激励我的女性” 遇见皮耶尔•勒迈特《火光之色》

译自勒迈特与Médiathèque Emile Zola Montpellier的对谈讲座 (2018.3.9)

Rencontre avec Pierre Lemaitre pour LES COULEURS DE L’INCENDIE关于小说主题

巴尔扎克的观点是,金钱就好比是小说发展的源动力。讲到金钱,就会讲到贪婪。

金钱是贯穿《天上再见》三部曲的线索。本书讲述从1925-1933年的故事,恰好把1929年经济危机夹在中间。“天上再见三部曲”是关于两次世界大战之间的那段时期的故事。

从某种角度说,30年代展示出一种凶兆,我们在不断地后退,在困难面前犹豫,我们不知道该怎么做。这是一个正在解体的世界,找不到重建的道路。所以那个时代是一场酝酿之中的火灾。现在我们知道了问题的症结,然而在那个时代的人们却并不了解。

葬礼过后,世界会坍塌,首先是因为资本主义世界的经济危机,经济危机蔓延并影响了政治形式。这是一个有关重建的时代,人们开始意识到现在的政治模式行不通,第三共和国的制度不再管用了,许许多多的事情都出了问题。也就是在这个时候,法西斯主义在欧洲各国开始冒出苗头。十九世纪三十年代,很多东西开始坍塌,目前的状态亟待改变。但现有的纳粹和法西斯主义都不是我们想要的解决方式。法国刚从一场惨烈的大战中出来,没人想要再来一场战争。《火光之色》的故事正是发生在这样一个充满了不确定性、期待和盲目的希望的时期。

我想说一个将会出现在下一本《悲伤之镜》中的小故事,1940年,当纳粹空军开始入侵法国时,为了保护巴黎,法国政府准备搬到波尔多。于是德国人进入了一个几乎是空城的巴黎,甚至连钥匙也完好无损地留在原处。在搬迁之前,整个政府和将军们都去了巴黎圣母院祈祷。主张合作的傀儡政府(贝当元帅领导的维希政权)根本就没有想过德国人真的会来入侵法国。所以他们乱成一片,在等待着法国的命运之前,这些国家的政治和军事精英们跪了下来。我觉得这个场景相当震慑人心,我考虑将它写进下一本书里。但这个场景说明了一个没有准备好的、不确定的、分崩离析中的国家,这就是《火光之色》的主题。

关于《火光之色》的写作

我选择玛德莱娜当主角,是因为在那个时代,玛德莱娜处在一种十分矛盾、反差巨大的境况中,这是一个继承了整个金融帝国的女人,然而在她所处的那个时代,女性甚至没有签支票的权力。正是这种反差,让一个小说家有了写作的兴趣。

在《天上再见》中,社会没有给那些在战争中做出巨大牺牲的年轻人(尤其是男人们)以应有的回报,社会显得忘恩负义。在这本《火光之色》中,社会同样没有对那些在背后付出的女人们以应有的回报。我希望通过刻画这样4个女性角色,来表现出30年代女性的生存状况,比如说一个上流社会银行家的女性继承人,甚至没有签支票的权力。

在写作这本书时,我想要致敬19世纪的小说,我借鉴了大仲马《基督山伯爵》的结构,第一部分是失势,第二部分是复仇。

复仇就是我擅长的领域,我喜欢讲一个普通人的故事,这些人有时不得不复仇。玛德莱纳就是这样一位平凡的女人,而她身上将发生非同寻常的事情,因此,她会使读者处于极为不舒服的境地:他们能很容易理解她为什么想报仇,但她采取的行动方式又会违背他们的价值观......

在书中,爱与复仇同时出现。爱往往会走向幻灭,而幻灭会使人产生复仇的欲望。我自己就是一个很记仇的人。

关于女主角玛德莱娜

玛德莱娜这个角色,与我们一开始对她的印象相比大有不同。命运激发出了她的另一面。在生活中我们可能会遇到一个人,看上去并不起眼,后来我们才发现,这个人其实比我们想象的要有趣得多。这就是交往的意外性。玛德莱娜是《天上再见》中的一个小角色,在读者眼中是一个多多少少已经“被框定了”的人。她是一笔遗产的继承人,社会中的特权阶级,但在几年内,她的生活会被摧毁。矛盾的是,正是摧毁本身,成就了她的转变。这种摧毁使她在卸下重担的同时变得更加沉重,她需要照顾儿子,需要讨回正义。

我故意给玛德莱娜制造了这么多的困难和毁灭。因为这种从特权阶层降落下来的灾难,这种失势,会变成一种严重的伤害,但在某种情况下,这又会拯救玛德莱娜。我感兴趣的是,最终,她会突然发现世界的原貌,真实的人、真实的生活,这种失势是一种灾难,在某种程度上又会成为她生活中的一个巨大机遇。

蕾昂斯是玛德莱娜复仇对象中唯一的女性,蕾昂斯做的是低等的工作,没有社会地位,唯一的资本是自己美丽的身体。她背叛过玛德莱娜,但在最后,玛德莱娜对她说:“我理解你”。她们在那种情境下并没有别的选择。这点与当时的女性地位状况是一致的。

我的小说中的女主角大多都是适应能力很强的人,是受过伤,并且未能完全走出来的女性。我喜欢那些能激励我的女性,这也是我小说中女性们普遍的性格。一方面,她们的坚韧、勇敢激励我变得更加强大,另一方面,女性又不得不重复同样的悲剧,即成为男性暴力的受害者。

玛德莱娜,从某种程度上说,是一个得益于失势而获得重生的女性,她从原本优越的生活中跌落,真正接触到了真实的生活,她学到了什么是政治,什么是工人阶级,什么叫经济拮据。她从贵族变回了普通人,正是复仇行为的本身,使她扩大了自己的视野,认识了真实的世界。