第4消費時代读后感精选

《第4消費時代》是一本由三浦展(Miura Atsushi)著作,時報文化出版的图书,本书定价:平装,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《第4消費時代》精选点评:

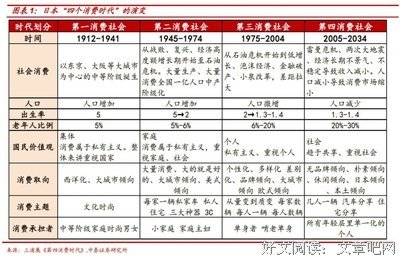

●第一消费社会是1912-1941年,是伴着人口不断向城市集中而发展起来的。1923年9月1号发生关东大地震,这场灾难使东京加快现代都市化。1932年地铁三越前站开始运营,同年开始建设钢筋水泥公寓以对抗强烈地震。开始形成西化的生活方式。第二消费时代是1945-1974年,经过战后匮乏日本完成了复兴,进入经济快速成长期。追求私家住宅私家车,大量消费,模仿美国生活方式的日本方式得以实现。第三消费是1975-2004年,经历石油危机后,进入低成长期。这个时期消费单位开始由家庭转向个人,逐渐变得个人化的社会就是第三消费社会。第四消费是2005-2034年,从个人意识到社会意识,从追求名牌到追求简单,从崇尚欧美到追求自我,日本意识,地方意识。对人更为重视。开始追求人与人之间的关系。

●对于日本国情并不太了解的来说,读起来有些费劲。对于未来的判断,有美好的想象,但缺少足够的逻辑。

●毕姥爷

●3.4星。书很好,但因为是纯说理的分析类书籍,读到一半之后就没耐心细看下去了。消费到底是为了什么呢,为了生存,为了生活,为了个人,为了自我的意义,明白了自己为何消费之后,应该就能更加客观地看待这个消费社会了。

●消费阶段:别人有的,我也要有,多多益善;创费阶段:质量重于数量,个性化,因追求差异而导致的隔阂与迷失;共费阶段:闲置不如分享,回归自我和自然。

●值得深度学习的书,也可以作为兴趣爱好看~有种相见恨晚的赶脚.

●社会的消费行为与心理的分析,虽然是针对日本,但是对我们还是有很大的借鉴意义。

●一本看完开始关心养老的书

●用一个下午的时间浏览本书,从第四消费时代共享预言了目前中国部分的消费方式。岛国消费时代特点变化也算是以小见大。对第五时代预言并没有特别之处。写实纪录。

●一本关于未来中国消费者的预言式书籍

《第4消費時代》读后感(一):NO.10 《第4消费时代》三浦展

01 每个人都是消费者,每天的日常也由消费构成,大众现象汇聚在一起就衍生了“消费社会”,进而能总结出整体特征和趋向,只不过消费社会即使划分,每个阶段都是可以彼此渗透和同时存在的,并不是取代和替换的关系,而是时代在前进,但是历史特征总能保留。P1即日本第1-第4消费社会的特征的总结,多少能找到一些中国现在、以及未来所有的影子,有趣的是,我们作为个体总想通过消费来体现差异化的特征,而这种寻求又都是千篇一律的统一。 02 这本书未来社会特征有清晰的说明,并对过往成功的消费品牌、未来新型消费模式都有丰富的示例。人口增长率放缓,老龄化严重,经济增长放缓,收入降低···这些可以预见的趋势可以直接影响消费模式;比如:优衣库、无印良品的风靡,简约化、朴素化、追求本土意识形态复苏,包括共享意识的萌芽,已经不仅仅局限于当前我们能想到的共享出行,共享图书,反而衍生铺开到生活的方方面面,比如合租公寓,共享社区(独居老人与青年人的互助),开始重新搭建社群间人际的交流与往来,预期总是很美好,在效率为王理念深入人心的时代,重新打破社区的封闭性,增强人与人的联系,总是温暖而充满希望了。

《第4消費時代》读后感(二):给今天的消费者洞察一点启示

日本用了160年完成的4个时代的转型,中国只有40年,我们处于第三消费时代和第四消费时代的共生期,既带有第三时代的特质—-审美升级追求高级感、追求品牌、消费到创费、追求个性化、独立精神....也带有第四时代的特质——共享兴起、斜杠兴起、圈群细分回归信息连接、集体性单身社会、民族主义国货兴起、回归地方乡村、热爱传统文化....

用户也更精分:既有第三时代不安分的消费主力—新穷人(用“整合性的欲望”来寻找意义,得到的是“无法整合的自我”),也有第四时代产生的极简主义人群(用充实自我来寻找人生意义)。

目前中国市场还大规模处于第三消费时代,需要关注“新穷人”的洞察和需求,满足即时性爽点、寻找自我、精分人格、审美升级。未来受众会更关注公益、从自我到利他、慢舒适感亲切感半自然是风格趋势~

强烈推荐四类人看~

1)处于不知道“活着有什么意义”的不停换跑道、欲望高于能力、得不到解法的年轻人;2)有不婚不要孩子倾向的人可看,看了可以提前准备养老问题了;3)营销人可看~ 日本的几个消费时代和营销特质、受众洞察、沟通方式对今天的国内环境有很多启发;4)电商从业者必读书目~

看完我理解了自己最近5年的消费、审美、精神变化,从买名牌到什么都不买,从无意义到精神系,所有身上的困惑都在这本书里找到了答案~

《第4消費時代》读后感(三):消费的终极意义

我和贾哥的购物理念完全不同。

我热衷于购物,沉迷于各种新鲜时髦的小玩意儿。有时候早晨一睁眼就先打开购物车,看看自己心爱的宝贝;每次买东西恨不得把整个淘宝翻一遍,就为得到一件能凸显自己个性的、与众不同的物品。就在刚刚过去的双十二,我从11号晚上一直买到12号凌晨,为了凑满减,购物车加了又减、减了又加,然而就在下单的一刻,发现优惠券不能使用,于是又返回购物车。得,就在这么一瞬,凌晨十二点过了,购物津贴和红包都失效了。我为此懊恼了很久,那种挫败感不亚于憋了半天也写不出稿的感受。

贾哥却是一个对购物没什么欲望的人。他不爱逛街,很少给自己添置新衣服。双十二我给他买了个耳机,他硬是逼着我退掉。他说,我不需要这些东西,你不如把钱攒下来,万一以后想要做点生意或是有急事,手里有粮心里才不慌。

我承认他说的是对的。说实话我很佩服贾哥这样的人,因为他们是能控制住自己欲望的人。

我也时常安慰自己说,不必为欲望而感到羞耻,因为消费的欲望也是进步的动力嘛。在《第4消费时代》中,三浦展将日本分为了四个消费时代,而我也以购物能力为界限,将我的人生分为几个阶段:什么时候能够买的起喜欢的衣服、吃的起喜欢的食物;什么时候买得起名牌包包;什么时候买得起车子房子;什么时候换得起学区房。

我享受购物带来的快感。我买的蓝牙音箱、我的衣服、我的手表,他们给我带来了自信,让我变成了我想成为的人。

然而在双十一一口气下完几十单之后,我心里突然产生了某种厌恶感。就像书里所说:消费者需要不停地购买新产品,这种虚无主义就是消费社会的宿命。

同样的厌恶感产生在对信息的消费上。因为工作原因,我每天会看大量新闻。我关注了上百个公众号,每天上班的地铁里,我告诉自己要把当天最新的动态浏览一遍,包括明星八卦、娱乐新闻、购物指南,我都要强迫自己浏览。如果看不完这些消息,我的心就会悬着,就会觉得今天的工作没有完成。

马克思·韦伯曾说过:“中世纪的农民因为感到自己完成了人生这个有机的圆环,因此带着对人生的满足感离开了人生,而近代人无法达到这一点,近代人只能带着对人生的厌倦感离开人世。”

就像书里说的,物质欲望带来的满足感仅建立在其未得到满足的阶段,一旦这种欲望得到了实现,那么在这一瞬间,满足感就会马上消失,人们就会被这种极端讽刺的机制玩弄于鼓掌之中。

那一刻我的心里产生的,就是过度消费带来的虚无感和厌恶感。

我真的得到满足了吗?那些宣称能够给人带来幸福感的物品,真的让我幸福了吗?那些过量的信息,真的让我更加博学、思考更加深入了吗?

我们不能否认的是,人类拥有的一旦得到满足就会走向下一个阶段,这确是一种逃避,逃避执着于拥有所带来的空虚感。

很多时候在下单的那一刻,我们会幻想自己已经拥有了这些物品、掌握了这些知识,但这本就是一个本末倒置的过程。

但是,如果把这些物品全部剥夺走,我们又会成为怎样的人呢?没有了这些物品,我还能证明,我就是我吗?

“消费最终的、成熟的形态,是一个将消耗转化为自我充实的过程。”在物质和信息过剩的时代,首先,首先,我们要形成自我,拥有独立的人格;其次,我们再选择自己想要的东西。消费只能让人生变得更加充实,而不是仅仅是人生和时间的消耗。或许,这才是消费的终极意义。

《第4消費時代》读后感(四):你的消费处于哪个时代

想知道身边的人都处在哪个“消费时代”吗? 想知道自己的消费欲望在哪里吗? 想搭上新时代消费快车吗? 如果你想知道,那就有必要看一下这本书—— 《第4消费时代》。 它讲诉了日本4个“消费时代”的发展历程,对各个时代的消费特点有明晰的区分和论述。同时重点讲述了第3、4消费时代的特色,如消费个性化、大众和小众消费、多重消费人格、共享消费、创费、共费等等,作者多方运用消费心理学、存在主义哲学、社会学、人类学、统计学等学科知识对日本近百年的消费现象进行较为科学的分析,并通过列举大量的案例、访谈、表格等形式使说理更加通俗易懂,语言风趣精炼,被誉为“日本最流行的消费哲学圣经”。 作者三浦展,1982年毕业于一桥大学社会学部,1986年成为市场营销信息杂志《穿越》(ACROSS)的主编,1990年进入三菱综合研究所,1999年成立文化研究所。他在研究世代、家庭、消费以及城市问题等的基础上,提出了新的社会改造方案。日本畅销书作家,著述颇丰,著有畅销书《下流社会》《“家庭”与“幸福”的战后史》《简约一族的叛乱》《爱国消费》《为了今后的日本论“共享”》《今后郊外的去向》等。 因时间有限,之之就先从一个方面简要聊一下对本书的观后感。 我们身边的哪些消费行为属于哪个“消费时代”呢? 首先简单了解一下日本社会的4个“消费时代”特征。看图—— 比较来看,我觉得,我身边的消费行为四种“消费时代”特征都有,但大部分是“第3消费时代”。 “消费者民族中心主义”,国家感情、是否是国货,以及是否有利于国内经济发展,一直影响着消费者的选择行为,如买手机选华为还是苹果;还有经营者及其所属国的”不当“行为,如因韩国部署萨德系统导致赴韩国旅游人数大幅减少,日本APA集团株式会社下属酒店摆放右翼图书导致国人的口诛笔伐等等。 消费民族主义呈现下降趋势,王海忠博士在《中国消费者民族中心主义行为实证研究》一文中,根据年龄将中国消费者划分为中国X世代(1977-1989年生)、中国婴儿潮世代(1961-1976年生)、中国“文革”世代(1945-1960年生)3个世代细分市场,三个世代消费者具有不同程度的民族中心主义,反映在对外国货一般态度、信念、及国货购买倾向上。其中,中国X世代民族中心主义弱,倾向于外国货,洋货评价高于国货;中国婴儿潮世代有一定民族中心主义,无明显洋货与国货偏向,洋货评价略高于国货;中国“文革”世代民族中心主义强,倾向于国产货,国货评价高于洋货。 大众消费,主要表现在追求大、华丽、昂贵、名气。房子要大的,别墅最好;车要大的,名车最好;不管买来会不会用,东西越昂贵的越好;感冒了直接打点滴;买药要买药效最强的;不管能不能用完,先屯上一年的化妆品再说;某宝上为了享受到打折优惠和包邮,买上一堆用不上的东西;旅游要去名山大川风景名胜,到了一座城市没有拍地标就没来过一样,如此等等。 在这种消费形态中,我们更多得考虑了家庭的因素,讲究多多益善,越大越好,如买上两年量的纸巾、肥皂等生活用品。一定程度上受到社会普遍“好大喜功”的影响,尤其是2008年开始的经济刺激,有钱有闲的情况下,人们还没有好好想想自己需要什么,就被社会消费潮流推着前进。现在z府不得不开始去库存,实行结构性改革,政治的影响慢慢减弱,尤其是疯狂扩张之后,一些弊端,如2008年“毒奶粉”事件,海南三亚“宰客”事件等等,使产品质量和服务质量越来越受重视。 第3消费社会兴起。本书认为日本“第2消费社会到第3消费社会的变化是从需要到想要、从必需品到必欲品的变化”,个人觉得第2和第3消费社会的间隔没有那么明显。 人们追求质量的同时,依旧在追求着数量,如赴日本、欧洲的各种爆卖,只是对国外产品的爆卖也深刻说明消费者对质量的欲望已经到了非常高的水平。 随着北上广深杭等一、二线城市的人口“虹吸效应”,单身男女青年数量日益增多,他们收入普遍较高,有较高的学历,在大城市见过世面,更有自己的想法,个性化消费随之产生;再加上某宝、某东等电商平台的buff加持,商品选择更加多样化;甚至传统的“生产-销售-消费”模式也发生了转变,“私人定制”雨后春笋般出现。 人们不单单只满足于购买商品,还要追求“创造”商品,更深入参与到商品设计、制作环节中,更加注重服务体验,如自己玩陶泥做杯子,插花,刻字,对衣服设计、样式直接提出意见等等。也更加追求特色餐饮,特色旅游,各种农家乐出现,旅游产品也不再是粗制滥造,而更多得用传统文化进行了精心包装。 同时消费者群体也开始分化,消费商品和服务的过程,也是一个消费理念的过程。有人喜欢热闹如大排档,有人喜欢清静如咖啡馆,有人崇尚绿色有机、有人喜欢感官宫能,有人喜欢奢华、有人喜欢简约,有人喜欢汉元素,有人喜欢model。 一个消费者可能同时存在着多种消费理念,即“多重自我”。有些跟他人一样,有些又不一样,这形成了丰富多彩的消费行为。 第4消费时代——“共享”消费的萌芽。 坊间传言:“当贵族开始骑自行车的时候,土豪都在拼豪车。” 当然拼车的不只是土豪,还有我们这些凡人。 喜闻乐见的是,共享单车和共享汽车的出现,大有扭转消费趋势的势头,使我们一下子走在了全世界“第4消费时代”的前列。 或者说是具有中国特色的“消费道路”。 本书《第4消费时代》中讲诉了“日本式”的“共享”模式,即“共费”,消费者的兴趣“不在于用物品填满自己的家或自己的屋子,而是通过相互贡献自己的创意、共同劳动、一起娱乐等共同活动本身来活动快乐。” “人们对价值的判断,不再拘泥于单纯通过物质和服务的消费来获得满足,而是通过消费人和人之间的关系是否能够建立,……即使不通过消费,人与人是否也能够通过共同完成某件事而相识、互相交流,这种价值判断的重点在社会性方面。” 从这个意义上讲,我国的“第4消费时代”之路还有待拓展,尤其是在消费“人性化”方面。 但也有可能,我们走上的是另一条消费之路,一样具备社会性和人性化,如“广场舞”、“朝阳大妈”等社区组织,在一定程度上形成了“社区互助共享”模式,都是具有中国特色的。 讲了那么多,这些“消费社会”的研究对象大多是中产阶级,但是我国依然存在大量的贫困人口,很多人因为各种各样原因兢兢业业苟且着,生不起病、生不起娃,甚至生不起气。 前几天,南昌地铁一号线上,一位年轻的妈妈在大声打骂孩子,原因是孩子把车票玩丢了。路人觉得5块钱并不多,补一张就好。 这位妈妈却说,她和丈夫长期分居,一个月才赚900,那张车票虽然只要五块钱,但是五块钱也很难赚啊,今天去亲戚家借钱买年货。 其中有个细节,让我很动容:“母亲将地铁票给儿子玩。” 地铁票有什么好玩的呢?背后的原因也许是儿子从来没有什么玩具玩吧。 这让我不由想起父母那段走街串巷剪兔毛、收茶叶的日子。 每个消费时代升级的背后都是一代又一代的辛苦奋斗和积累,让我们且行且珍惜吧。