《红衣主教的帽子》读后感1000字

《红衣主教的帽子》是一本由[英]玛丽·霍林斯沃斯著作,上海人民出版社出版的平装 32开图书,本书定价:25.00元,页数:290页,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《红衣主教的帽子》精选点评:

●实在是太枯燥乏味了,读了几页就弃了,以后会拾起重读吧

●....

●作者采用了一种对于史学家而言非常新颖的切入点,即利用账本来复原文艺复兴时期意大利贵族的奢侈生活。虽然如此,过于集中和重叠的账务描写在直观之余,还是有些枯燥。尤其是全书很大一部分内容都将着眼点放在了1536-1537年,于是关于艾波尼多本人的晚期生活只能一笔带过。关于这位王子和红衣大主教,他的性格或许可以用随性来形容。他耽于享受,不问世事,但又乐于与人为善,开朗慷慨,虽算不上好人,更算不得坏人。原本以他的经历,即便曾身居要职,也必然会被历史遗忘。但当他从灰尘满布的账本中被复活,你却发现他存在得如此真实。

●不知是否可以称作微观史学。作者从书信往来和账本的零碎史料中,建构出艾波尼多叩开通往红衣大主教的政治之门的壮阔历史;和另一顶"帽子"《维梅尔的帽子》有异曲同工之妙

●账本十分繁琐,无比佩服史家的耐心和细心..

●改写内容简介:以细节再现与故事叙述复原历史和情境的特殊形式人物传记。怎么说呢,至少读得下去 不会有读着读着很厌烦的感觉

●完全看不下去啊!!!

●中世界的贵族真的太不做事儿了!!!

●红衣主教的账本

●几年前看的了.记得主教把什么花费都记下来,其实对于后人是蛮有用的.

《红衣主教的帽子》读后感(一):文艺复兴史的学术论文以及中国化的商业包装

无论从哪个角度看,这本书都是一部关于文艺复兴时欧洲大陆生活的学术论文,其本身的严谨性与逻辑性自然是有保证。

但是出版商估计是在拿到翻译稿以后才发现了这个可悲的不利于商业的事实,所以他们只好在宣传了时候想尽一切办法吸引读者眼球。但是可怕的事情发生了,写宣传稿的人估计没有认真看过这本书,封面上居然说那名主教是在21岁成为红衣主教的。但是书中写得非常详细,红衣主教的帽子并不是在21岁那么早戴在男主角的头上的。

我很负责任的说,这是我看到的第一本介绍内容与文章内容有着这样本质性不同的书,所以说,印象深刻。

《红衣主教的帽子》读后感(二):翻译细节

其实这书分明应该叫红衣主教的家史、账本与游记才对……算起来也是跟经济史沾点边儿吧。

译者的正文似乎还行,读起来挺流畅,但是有两类要命的细节错误:译名不统一和辈份拎不清。

前者的例子,比如第2页出现的Cesare Borgia,某段第三行用了【赛萨尔·博尔吉亚】的译法,但在这段的最后一句就变成了【凯撒】!而后面某章同一家族的某人用了【波几亚】!是不是应该庆幸译者没把西泽尔波尔金的译法也给写上!

第7页的同一个教皇Pope Julius II就出现了【朱利叶斯二世】和【尤利乌斯二世】两个译名!相隔不过三行!其实这个名字还可以翻成犹利二世和儒略二世啊喂!

书中提到过两个【蕾妮】,但是第二个有一次被写成【勒妮】了。

卢克雷齐娅的诗人情人在前面几章被写作【皮艾特罗·边勃】,后面某章就变成了【彼特罗·本波】。

至于辈分相关的翻译就更加悲惨了,82页有一句【虽然他(费兰特·贡萨格)与艾波尼多所持的政治观点不一样,但不管怎么说他还是伊莎贝拉·伊斯特的儿子,也就是艾波尼多的大侄子。】然而伊莎贝拉·德·伊斯特是艾波尼多的父亲阿方索一世的姐姐,也就是艾波尼多的姑母,姑母的儿子对侄子来说怎么可能是侄子……

而92页写【艾波尼多从他弟妹和费拉拉的宠臣那里学会了法语】,书里完全没有提到艾波尼多的弟妹,相反,他的嫂子是法国公主蕾妮,所以学习来源应该是嫂子而不是弟妹。

而且这书里所有的外祖父全部被写成了【祖父】,虽然原文肯定都是grandfather但是既然翻译请按咱们的习惯来啊。

另外还有个校对问题……第23页的几个红衣大主教有一个被写成了【红衣大教主】!这词一出偶瞬间想到了东方教主啊有木有!

对细节这么斤斤计较似乎有点吹毛求疵了……但是作为一个独立译者(上次的那本梅第奇家族的翻译不对应还能推脱说是两个译者没有通好气),对那段历史有一点了解的还能看出来这说的都是谁跟谁,不了解的岂不是全部抓瞎了?出稿之前审一下稿子统一一下译名难道很难么?细节决定成败啊……这么多的细节错误……偶真的不是从卓越买到盗版了么OTZ

《红衣主教的帽子》读后感(三):细节还原历史

一直以来,历史对于我们普通人来说,都是颇多沉重和乏味色彩的。但自从央视《百家讲坛》栏目推出易中天的《品三国》后,历史不仅在常人眼中变得鲜活、轻松了,也由此带来了一股阅读历史的社会热潮。越来越多的历史人物夹带着尘封的历史细节走近了我们,我们于是也多了更多看待历史的角度和眼光。

遗憾的是,这些热闹的历史多局限在我们自己的国门。那些外面的世界对娱情、浮躁的当下大众们来说,就更是敬而远之了。而我们手头现在看到的这本《红衣主教的帽子》恰恰可以弥补这一缺憾。

这是一部人物传记,主人公特殊的身份就足以吸引读者的眼球。艾波尼多•德•伊斯特(Ippolito d’Este),出生于中世纪时意大利显赫的伊斯特家族。他的外祖父是教皇,父亲是统治费拉拉和摩德纳的阿方索公爵,母亲是文艺复兴史上著名的贵妇鲁克丽西娅•博尔吉亚,哥哥迎娶了法国国王弗朗西斯一世的妹妹。他9岁就继承了米兰大主教的职位,21岁披上了梦寐以求的红衣大主教教袍——在16世纪的欧洲,他不仅身居要职,还屡次出使和游历法国,是弗朗西斯一世最好的朋友,甚至于1540年成为法国枢密院一员。除此而外,艾波尼多还极力扶持罗马艺术,在艺术方面也颇有成就。

这样的显赫人物是如何生活的?这部独特的人物传记还以其特殊的写作形式给我们做了鲜活的展示。作者从一堆保存在意大利摩德纳,有关艾波尼多的大量信件,整卷宗的账本和资料中,从最私密的角度--他财富的秘密以及花钱的方式,来让我们了解他。

450年前已经发霉的卷宗,是如此生动地拉开了一位文艺复兴时期王子的一生。一张张账单、一次次购买、一段段旅程,不仅提到了金银、丝绸、天鹅绒、显示地位和身价的俗艳衣服和小饰品,还提到了肥皂、蜡烛、鞋带、做饭的盆、排水道,以及其他日常必需品。这些再现的种种细节与故事复原了一段令人瞠目的金字塔顶端的贵族奢华生活,以及在它之下为其服务的庞大的底座。

艾波尼多住的圣弗朗西斯科宫用巧夺天工这个词来形容一点都不为过。所有窗户上都装了玻璃,壁炉架不仅雕刻有图案而且还镀了金,门是由抛光的胡桃木制的,镶嵌在从伊斯特利亚运来大理石制成的门框架里。仅房屋天花板的装饰工程一项,就用了320个工作日才完成。

艾波尼多的穿着也相当讲究,丝绸、天鹅绒、锦缎和毛皮应有尽有。26岁的他大约有400多件衣服,611根鞋带,其中61件是为他打猎、参加马术比赛、狂欢节或者其他节日而准备的。他的手套上散发出来的是龙诞香以及麝香的味道。他的一套衣服,经作者详细估算,相当于一位木匠和一位修建工人3年的工资。

我们还可以饶有兴味地了解艾波尼多的宴会上贵族们吃些什么?人们如何用欧芹和细香葱红烧太阳鱼,如何用桔子和糖作原料油炸沙丁鱼,如何用欧洲酸樱桃酱烤牛肉。作者发现这些秘方和现在西方人的食用方法出奇地相似,但口味却更重,营养也更丰富些。或许读完整本书,我们也会尝试做一道“清淡的英国汤” 或“意大利乳清奶酪”。

作为一个16世纪的年轻贵族,艾波尼多热衷于各种体育活动,最能吸引他的莫过于赌博、打猎和网球。在财产清单上,光他的武器和盔甲就写了3页多。他专门雇了2个人为他养狗,5个人替他看护鹰,这些鹰主要吃生肉,每月要花0.36斯库迪,相当于他花在仆人生活上的钱。

如果用现代术语做个比喻,可以说,艾波尼多穿着从英国伦敦塞维裁剪的精致西装,戴着劳力士名表,开着保时捷名车。奢靡华贵、挥金如土的花花公子般的红衣主教大人身边同样不缺少绯闻和艳遇。

真实的细节仿佛抹去了时空的距离,在物欲横流的今天,飘忽在人们心中的时尚追逐与历史不期然间悄然接轨,恍然中我们无法不去感叹人性欲望的永恒。

假如仅仅只有猎奇和偷窥,本书无疑会流于庸俗。但庆幸地是,我们遇到了一位出色的作者,玛丽•霍林斯沃斯。这位堪称档案界的“尤里卡”的女性,是英国东安格利亚大学艺术史教授,欧洲多所大学的客座教授,一直从事关于文艺复兴的研究。她以严谨的治学态度用3个月的时间,细致统计了伊斯特家族信件和账单。

于是我们看到了,在奢华生活的细节背后,是作者用历史学家丰富的想象力连缀起来的16世纪欧洲的政治风云:改革者和教堂之间的矛盾和斗争,教皇与公爵的尔虞我诈,法国与西班牙的连绵烽火。弗朗西斯一世、查理五世、保罗三世,这些我们熟悉或模糊的历史人物,因了艾波尼多的连接走到了幕前。

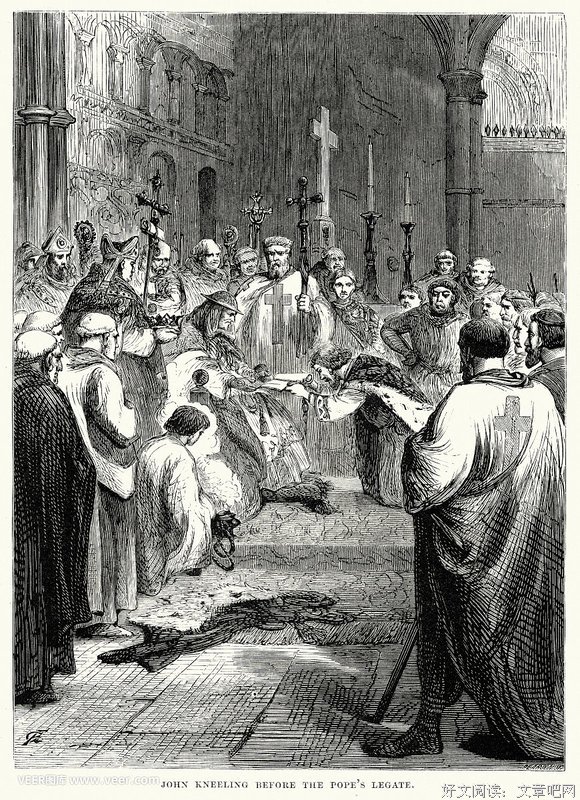

所以这不仅是一部生动详实的历史人物传记,更是一幅波澜壮阔的16世纪欧洲社会风情的真实的立体画卷。而那些生动、翔实的插图,帐单和名册更添了直观的感受。

易中天说,历史也是可以酿酒的。玛丽•霍林斯沃斯用细节为我们酿的这坛酒无疑是坛好酒。因为它在历史的阅读上为我们打开了不同的向度,我们不仅可以站在今天的立场上看历史,还可以站在自己的立场上反观历史,思考今天。

《红衣主教的帽子》读后感(四):红衣主教:不差钱

1999年1月一个严寒的早晨,因为封闭的公路、公寓中破裂的水管、种种日常生活里折磨人的小事件,玛丽•霍林斯沃斯(Mary Hollingsworth)阴差阳错地到了意大利摩德纳的王宫档案室。借助一把窄窄的金属梯子,她爬到天花板附近,找到了一堆450年前的账本。接下来的3个月,她坐在楼上的阅览室里,读着整卷整卷的账本、成盒成盒的资料。Eureka!我发现了!玛丽承认自己“偶然发现的这些东西是对16世纪欧洲生活的一种特殊记录,它详细说明了文艺复兴时期的一位王子是如何生活的。里面不仅提到了金银、丝绸、天鹅绒,显示地位和身价的俗艳衣服和小饰品,还提到了肥皂、蜡烛、鞋带、饭盒、排水道,以及其他日常必需品。总之,这些账本不仅让我们瞥见了那个时期人们的生活,而且还让我们知道了艾波尼多生平的最爱——钱。”

玛丽的“发现”足以让十个以上的历史学家咬着指头皱着眉头品尝满腔嫉妒的浓浓醋意,大家做梦都梦见被人所未见的史料绊个跟头或者天上掉馅饼般掉下来的是虫蛀发黄的独家档案,天啊,玛丽爬上那道金属梯,发现的可是里兹饭店那么大的金砖。在当代,历史研究的中心从政治史转向社会史、经济史、私人生活史,举凡契约、账簿、税收登记、公证人的议定书、商业记录、遗嘱、死亡证明、法院审判记录、选票、民意测验等等,都成为史家淘宝的好去处。不得不提及的是,没有史料和史料太多皆是悲剧,早在1929年,历史学家波威克就曾怀疑,“研究11世纪以来欧洲史或世界史任何阶段的任何一个人能否写出一部跨度在50年以上的真正伟大著作”,巴勒克拉夫在《当代史学主要趋势》里更是指出,“今天,这种怀疑还可以从50年的跨度缩小到5年,而且还要把地理范围的限度缩小到50公里以内”,他这是在说,历史学家需要掌握和驾驭的资料的数量是那样浩大,所以倾其毕生之力,能够搞清楚5年中50公里以内这一特定时空中的历史史实,就足可以含笑九泉了。玛丽所发现的这些账簿和信件,大约集中于1535年到1540年,真的只有5年的时光,只是地域上更为辽阔一些,因为传主艾波尼多在意大利与法国之间往返。这批史料像琥珀一样,完整地凝固了一段时空,全须全翅的历史啊,玛丽幸甚。

玛丽的幸运之处不仅在于这批资料的相对完整,还在于传主身份极为特殊:艾波尼多•德•伊斯特(Ippolito d’Este,1509-1572),属于意大利显赫的伊斯特家族,祖父是费拉拉公爵,祖母是那不勒斯公主,外祖父是教皇亚历山大六世,外祖母是著名美人瓦诺莎•卡塔内伊,父亲是统治费拉拉和摩德纳的阿方索公爵,母亲是艳名远播的贵妇鲁克丽西娅•博尔吉亚,叔叔是富甲一方的红衣大主教,哥哥埃尔科莱公爵二世娶的是法国国王弗朗西斯一世的妹妹。按照意大利传统,哥哥继承父亲的爵位,艾波尼多则要从事侍奉上帝的事业。所以他9岁就继承了叔叔的米兰大主教职位,25岁继承了父亲的大笔财产和圣弗朗西斯科宫,27岁带着52名仆人前往法兰西谋划前程,与法国国王弗朗西斯一世结交,通过复杂的斡旋、谈判、收买,终于在30岁戴上了红衣大主教的帽子。通过艾波尼多,本书将教皇保罗三世、意大利公爵埃尔科莱二世、法国国王弗朗西斯一世、西班牙国王查理五世联系在一起,上流社会的合纵连横、波谲云诡,足够吸引眼球。

但是,此书的特色不在于“宫廷秘史”,甚至艾波尼多的私生女和其他绯闻也只是一笔带过,全书还是用史料说话,通过艾波尼多的管家记录下的日常开销账目,一个斯库迪一个斯库迪地描述了意大利王子—红衣主教的“物质生活史”。原版本来有个副标题,“Money, Ambition and Housekeeping in a Renaissance Court”,“文艺复兴宫廷中的钱、野心与家务事”,非常贴切。英国著名传记作家罗伯特•莱西评价说,“她的文字能将你带到文艺复兴时期那位王子的身旁,让你以最私密的方式——他财富的秘密以及花钱的方式——来了解他。”其实,有趣的不仅是26岁的艾波尼多有611条鞋带、199串玫瑰数珠、102条手帕、29顶帽子、54双靴子,还包括他付给每位佣人的工资数额、意大利与法国之间客栈的床位钱、每壶酒和每个鸡蛋值多少钱、一次奢华的花费46斯库迪的午宴都包括什么东西、1537年艾波尼多的10479.68斯库迪都来自哪里、罗马生活成本高于费拉拉多少比例……最有趣的大概还是他这顶红衣主教的帽子值多少钱——他哥哥付给教皇40000斯库迪!不过,红衣主教是不差钱的,随后而来的法国夏丽修道院的年收入,就有10000斯库迪之多,还不算他的其他收益。概括地说,本书不仅描画了一位热衷赌博、打猎和美女的文艺复兴时期典型王子的典型收支,也像纽带一样,连接起整个交易、制造、阶层、顾客的庞大网络。

Money Talk。金钱在一张张账单、一张张清单、一张张名单中锱铢必较地说着话,严谨的,冷酷的,利害攸关的。可是,将古人的购物清单转换成有情节的可理解的叙述,绝对需要高超的技巧、以及历史学家的想象力。作者在这方面的功夫令人赞叹。本书在2004年问世时,《卫报》上有书评说,本书不仅以丰饶细节描摹出文艺复兴时期社会生活的图画,更是开创了一种特殊的描述历史的模式,所言不差。