浮桥读后感摘抄

《浮桥》是一本由于知文著作,时代文艺出版社出版的平装图书,本书定价:58,页数:267,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《浮桥》读后感(一):长篇小说·于知文|每个人心中都有一座浮桥

桥,架于山峰之上,也架于人心之间。爱情和艺术,都是通往人生理想的浮桥。

桥,自然是美的。浮桥,既虚幻,而又坚实,让人在梦幻的体验中沐浴灯塔一般的圣洁。

有人说,特殊情境下产生的爱情不过是一种“浮桥效应”,那么,真正发生在浮桥之上的爱情又会是怎样的呢?

《浮桥》之中,云海茫茫,青年桥梁翘楚于家傲和乌克兰姑娘尤拉就在嵩山之巅的浮桥之上相遇,日渐沉入爱河,从此同登更多的“桥”上,经验着缤纷的人生风光。

他们沉情于文学、古琴等心灵世界,在北国、江南甚至异域都留下爱的印记,最终却在波谲云诡的世事变迁和家族商业面前遭逢爱而不能的悲情。

作品总计十二万五千多字,共分八节,用散文式的小说语言,在爱情的经历中,向读者介绍了一座座古今中外的桥梁,展示了一幅幅自然和文明的美丽图景,从一个侧面记录了当代中国的狂飙突进,刻画了当代青年如何选择自我、追觅意义的真实困惑和真诚努力。

《浮桥》读来让人既欣喜于爱情的甜美,又感慨人世变迁的沧桑,并在主人公最终于真爱体悟之间寻回自足人生的过程中获得温暖的阅读体验。

《浮桥》读后感(二):长篇小说·于知文《浮桥》|每个人的一生,都是在寻找通往自我人生意义的浮桥!

《浮桥》是一部由时代文艺出版社出版印行的当代长篇小说,共包含紫碧湖上、拖延拖延、浮桥云海、尤拉的心事、尤拉咖啡馆、商战商战和阿尔的吊桥等八个章节的内容,情节曲折,结构完整,叙事流畅。

《浮桥》以青年桥梁专家于家傲和乌克兰姑娘尤拉的爱情故事为线索,讲述了他们在嵩山浮桥之上相遇并坠入爱河,二人相伴的足迹走遍北国、江南和异域他乡,最终却在波谲云诡的世事变迁和家族商战中遭逢有情人不能终成眷属的伤痛,让人产生爱情如浮桥的人生悲叹。

《浮桥》作品内容丰富,主角的爱情场景在山水、古琴、文学、昆曲、园林、江南、草原、沙漠和都市之间来回变幻,体现了作者致思于中国传统文化和西方现代文明之间的尝试探索,从人物命运变幻的侧面记录了中国当代社会狂飙突进的发展和时代变迁的丰富图景,展现了当代青年人在思考与追求人生意义过程中,面对自我选择时的真实困惑和真诚努力。

非常喜欢《浮桥》开头的那句——浮生若梦梦若浮,空同似幻幻似空……仿佛道尽了人生世间的一切。 “文定厥祥,亲迎于渭。造舟为梁,不显其光”。这句《诗经》中的话表明,人类的历史与浮桥同步。

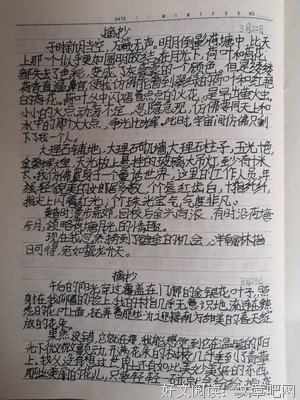

摘抄一下书中的句子:

万千云峦摧折崩塌,连起嵩岳的千峰万岭,顷刻间变幻乾坤。

远方,洁白的云连起一堵白墙,纯洁净雅,透露出一派西天净土的祥和。

没有风,这净洁绵润的云光刹那间涨满天地,涌荡满山,升腾至脚下。

先前不可一世的云雾仿佛被真正的云海惊呆了,天地万物尽皆静默不动。

渐渐地,云雾开始慢慢沉降,一层层褪去,露出峰顶,落至头顶,沉至双肩,至于胸间,竟平平地淹没不动……

“闭目忧伤,醒目忧伤,我的忧伤满河满江/日出忧伤,月落忧伤,我的忧伤无处躲藏/花开忧伤,花落忧伤,我的忧伤轮回如常/风起忧伤,云飞忧伤,我的忧伤无处依傍”。

“一弹指顷浮生过”,“哭无声兮气将咽”。

忽然非常渴望阳光,渴望满天满地的阳光。一个人在白亮亮的大太阳底下走,在无限延展的戈壁中走。

紫碧湖的秋已经很深了,落叶飘飞,秋水如染。

《浮桥》读后感(三):长篇小说·于知文|浅论《浮桥》的语言风格

长篇小说·于知文|浅论《浮桥》的语言风格

《浮桥》这部长篇小说,篇幅并非很大,只有不过是267页的文字。但是全文读来,书中内容的体量却不容小觑,作者于知文用书信体、散文体的行文方式,分别描述了当代青年在体制内工作泯灭热情、消磨青春的无奈感受,描述了与此相对于的“商战商战”,以及介于二者之间的山水、园林、昆曲、古琴、朗诵、电影、文学、哲学、建筑等等诸般美好。

在“拖延拖延”一节当中,作者描述官僚系统当中的日常工作环境,语言描述采用的是事无巨细、不厌其烦的语气,甚至还使用到了日记体的叙述模式,给读者以非常逼真现实的场景感,而在此之外,在主人公于家傲所工作当中的桥梁建设行业中,整个中国都在狂飙突进着,这给读者们形成了强烈的对比,甚至让人难以置信,一个迅速发展、迅猛前进的中国,竟然还残存着如此官僚、低能、无效的工作机制和工作氛围。

与“拖延拖延”相对于的,应该是“商战商战”一节。在“商战商战”一章中,时代、场景、人物轮番变化,让人目不暇接,尽管匆匆而过,但是百年来由乌克兰到中国,社会历史的变迁和当中人物命运的变幻都触及到了。 那剧烈的社会动荡和时代变迁中,几乎所有的人都难以充分掌握个人的命运,这似乎也预示着于家傲和尤拉的爱情在同样剧烈变动的现世,也难由个人独立把握。

在《浮桥》的“拖延拖延”和“商战商战”两个章节之外,作者于知文无论是在给燕子的信笺描写中,还是在“紫碧湖上”、“浮桥云海”、“尤拉的心事”、“尤拉咖啡馆”、“阿尔的吊桥”记述中,都用了细致、美妙的语言文字。“拖延拖延”一章,读来如同阅读一篇讲话、报告、计划书一样的公文,想来那日子就如此枯燥乏味;“商战商战”一章,读来则如商业故事,各种商战伎俩、常见的人物角色让人恍然觉得如同读到了一个商业案例。而到了这两个章节之外,无论是山顶云海,还是古琴演奏,抑或文学朗诵,园林构造,或是桥梁景色,甚至哪怕是一句昆曲唱词,作者都用了大量的细致文字,进行了白描一般的叙述,为此,作者甚至不惜牺牲作品整体的故事性。根据作者自述,《浮桥》一书乃是对于民国作家无名氏卜乃夫《北极风情画》的致敬,则《浮桥》一书的语言风格不难理解。

《北极风情画》是无名氏卜乃夫在1940年代的一部畅销爱情小说,作者用了强烈的感情、粗线条的故事脉络讲述了一个时代和个人使命误了爱情的人生悲剧,剧中人在华山之上、热恋之间的行文语言,其浓烈、集中、紧凑等甚至到了夸张的地步。而这,只不过是无名氏卜乃夫创作伊始的特点,到了《塔里的女人》,以及后续无名全书之《野兽野兽野兽》《海艳》《金色的蛇夜》《开花在星云以外》《荒漠里的人》《死的岩层》《创世纪大菩提》,那种箭簇一样密集浓烈行文的风格更加一发而不可收拾。

从这个角度上来看,作者已经尽可能地在模仿与创新之间进行了努力。而且,大多数关于古琴、园林、昆曲、桥梁、哲学、朗诵方面的文字,都基本上是从分析、赏析、辨析的视角进行描述,而与无名氏卜乃夫强烈的个人情绪和感慨不同,因此在另一个层面有一定的文艺启蒙的效用。

一段爱情故事,数般文艺审美,作者于知文在其创作初期阶段,就用较小的书稿体量,承载了浓厚的文艺审美元素,并用了适宜于赏析对象的语言风格进行记述,相信作者会在接下来的文学创作中,进一步锻造并丰富小说的专业语言,则以作者诗思、思域、视域之宽广,作品的艺术性颇为令人期待。

在文学创作中,内容为基料,语言是刻刀。语言既影响着故事、素材、领域等雕刻品的艺术水平,同时也有着自己独立存在的价值。

《浮桥》读后感(四):于知文| 《浮桥》后记

我生于中原,故乡是一望无际的平原。自小没有见过真正的山河,却是靠了书籍在脑海中早早地就装满了祖国的山山水水。

因此,自从读书求学离开故乡之后,每每见着山峰,都有一种必欲攀越的冲动。遇着不是太高的寻常山坡,总是一路高叫呼喝着冲向山顶。然后便非常享受那种峰巅俯仰、一切在望的感觉。直到后来有了条件,才开始三山五岳地去登。

但直到2010年的初冬,我才一个人独上少林。在此之前,于少室山、太室山、少林寺、塔林、峻极峰、中岳庙、嵩阳书院等,我自然是如雷贯耳的,但却意外地在山上看着了那句徐霞客的“不登三皇寨,枉为少林客”,这是平生第一次听及三皇寨。此后,我曾无数次地向所有的朋友极力推介三皇寨。

三皇寨待我不薄,盘旋上下之间如听石头交响,且第一次登顶就给我看了一生中最美的云海。于是,第二年,第三年,我连着三上三皇寨。那里每一处石头,每一处断崖,我几乎都谙熟于心了。

我时常想念三皇寨,想写三皇寨。于是便会想起一上三皇寨时曾经擦肩而过互相打过招呼的乌克兰姑娘,想起那长长的浮桥,想起云海,然后就由乌克兰想起俄罗斯——伟大深沉的俄罗斯文学曾经给予我无限的滋养,想起中国作家无名氏卜乃夫在《北极风情画》中刻画的异国之恋,想起我那过于浮沉悲欢的感情经历。于是,我竟急迫地想着要创作一部属于我的爱情故事。

这念头,从2011年11月15日二上三皇寨的时候就开始记下来了。

然后在2012年12月25开始题写初稿书名,其后便一直在内心中反复打着腹稿。

不想,由来已是十年!

其间,我由北京,到扬州;又从扬州,到青海!在高粱河,在大运河,在湟水河,我这关于浮桥写作的念头都是最高昂的一朵浪花。

但在为生计奔忙的日子里,我能做的只有搜集一些资料,描述一个场景,构思一段情节,《浮桥》的写作总是断断续续,直到后来,我终于意识到,《浮桥》写作的梗阻不在生活,也不在时间和精力,而是情节推展的难以自圆而致使的屡次中断,而这,正是写作突破的关键内容,于是我才在2020年新冠肺炎肆虐的居家日子里奋然执笔,日夜行文,最终基本完成了故事的情节脉络。其后便在工作和生活的零散时间里,见空插针地去续写和修改。

完成初稿后,我有着莫大的欢欣。但也深知文力稚嫩,遂投书稿于师友,再吸收了大家的反馈意见之后进行修改,最终把《浮桥》的内容全部写完。

一个人写作,我以为,最初的文字,想必都是要写他所想说的话,他对这个时代想说的话,他以为对他自己、对时代来讲都很值得留念的话,以及在他此前人生遭遇中悲欢歌哭的体验,而很可能不是文学意义上情节发展需要、人物形象描述需要以及时代需要借他之口应该说的话。

一句话,人的早期作品往往是一个作者内心真诚的自我表达。因此,《浮桥》完成后,我反复从头阅读,总觉得是一篇过于自我表达的文字,而我偏又选择了方便于自我表达的书信体裁,我一方面觉得表达自我过盛而粗陋,另一方面,却依然遗憾着我还有好多要表达的、要对这个时代发表看法的文字,远远没有全部纳入进来,即使是爱情,这被记写下来的悲欢也远远及不上我或是我身边的朋友在爱情、婚姻遭际中经验到的那般强烈。

但能够完整地表述一个故事,并在其中尽可能自然、合理地表达对于人生、世界和时代的感受,实在也并不是一个简单的事情。

它不同于一个人的日记,需要在时间的前后,空间的左右,人际的上下,做出合理的剪裁。我于是,常常困顿于情节的安排,它不能过于庸俗和现实,也不能太过高尚和理想,因为,那都不是合理的人生。

在十年的蹉跎之中,我备受煎熬,始终为不能织就合理的情节而痛苦。但在最终完稿的过程中,我却深刻地领会到,所谓创世的情节,是不大可能完整地铺就在一个作者的脑中的,它必须在流淌于笔下之际慢慢汇集、触碰、胶合,然后才有可能稍稍展露出一丝线索和启发,然后再去绘制。

而且,不少的情节会在不断的写作之中,自行地跳将出来。《浮桥》之中,乌克、乌兰的那一段故事,竟然就是在我反复修改之中猛然跳出来,自己推动着来重新组织情节的。

这是成为一个优秀作家的必经之路。就是说,作者和普通人一样,他生活着,体验着,感受着。同时,他渴望着表达,尝试着刻画和描摹“人生、世界、时代和区域”在他眼中的样子,和在他心中的感受。这应该就是一个作家创世的开始。

这,自然是不够的。因为,他还停留在被创造的世界之中不能自拔,他还在和常人一样地生活着、感受着。他还必须学会创世的特殊本领,他得会描摹世界,得会叙述人生,得会组织社会,得会塑造人物,得会讲说语言……

就是说,在他已经向世界呼喝表达出自己渴望创世的愿望之后,他就该要沉下心来,开始具体地学习创世的本领。立意、情节、结构、人物、修辞,就是那个文艺世界的一砖一瓦,必须练熟,到达得心应手的地步,然后才能人字合一地去表达内心的渴望、去创造属于他的世界,人字分离的状态是永远不可能创造出满意的世界来的。这或许就是一个作家的格物。

当然,这个阶段里,所谓语词的森林、写作的天地,还有报刊杂志发表的潜规则,甚至是文坛登龙术,都很有可能就会让一个作者迷失的。他可能会把自己训练成为一个文字的快手、老手,可以舌灿莲花,可以信笔拈来,可以下笔千言,滔滔不绝。

他开始精通于下列事情:时代需要他说什么,读者希望他说什么,报刊希望他说什么,希望他怎么说,希望他说多少,等等。他会熟练这些专业性业务的,从而真正进入文字的职业。于是,他找着了自己要描述的地域,找着了自己要描述的情节,找着了自己要专注的内容,找着了自己文字世界中最常使用的语词。

这样,他就会进入文学的青年阶段。记着,这是成为一个伟大作家必经的阶段,它有点儿类似于商业领域中的掘到第一桶金。否则,一个人会始终停留在说己欲说的阶段而不能借助文字的力量飞起来。

但这一定不是作家的终点,而是一个需要迈越的阶段。成就伟大,还必须从第二个阶段脱离出来,由于已经可以信手拈出地进行表达,由于已经可以在文字的世界里飞仙一样地跃起沉潜,一个作家就必须更加爱惜自己的羽毛,就必须择定自己的区域,而不能总是天马行空、信马由缰。

世界之大,人生之浩,情感之深,语言之妙,再伟大的作家,能格物的领域都必然只是其中的某一个部分。他必须还回复到第一阶段的自我,始终葆有着说己欲说的冲动,始终保持着我要呼喝,我要对人生、世界和时代表达看法的欲望。也就是说,作家的所谓创世,必然不是脱离时空的自我表述,而是牢牢地镶嵌在一个时代、一个区域、一些人生的历史河床之中。

这,有点儿像第一阶段和第二阶段的综合体,但说到底,第一阶段那要创世的作家之梦,才是最重要的。丢掉这一点,再好的文笔、再厚的部头,都失掉了意义。

2020年6月10日 扬州