《奖励的恶果》读后感100字

《奖励的恶果》是一本由(美)艾尔菲•科恩著作,山西人民出版社出版的平装图书,本书定价:48.00,页数:320,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奖励的恶果》精选点评:

●书的观点和内容非常有趣,但是书的写作逻辑性不够,而且表达不够简洁清晰,不易读,读着读着就不知道书在写什么了。而且重复性的东西很多,前面一直在谈一个观点,就是奖励、惩罚是起不了效果的。特别前面的一部分,说了一个观点分析了原因后,说我将在13章讲怎么做,逼死看书的人了。。。

●颠覆了自己的认知,细想起来,确实很有道理。但是,在已经筑建好的社会制度下做起来真的好难

●有新观点,引人思考。一些小建议可以尝试使用,但要在提出理论后告诉我们,是的,还能给出哪些好的替代方法。否则,那终究是不成熟的理论,也无法被运用到实践中。

●从教育到管理

●理性分析,翔实阐述,还没读完已经完全认可作者的观点了。颠覆之前思维的好书,推荐。

●奖励有问题,从无条件养育中已经知道了。这本书深入地剖析了奖励的本质(与惩罚无异),害处(损害内在动机),内在奖励和外在奖励本质还是相同的,就差解释表扬和鼓励的区别了。个人觉得,奖励使得人去关注结果和目的,而非过程(参见练习心态一书)。耶,一本简单的书读完后,豆瓣读过书的数字加1了

●奖励的恶果 1. 让人觉得自己被控制 外在奖励会盗取人对自我价值的评价标准,让人无法客观看待事情好坏,失去对生活的掌控权。 2. 会影响人际关系 在争夺和竞争的过程中,人会把他人视为实现目的的工具,从而伤害人际关系。 3. 阻止了创新和冒险 如果达到某个标准就能获得奖励的话,会导致人们没有动力去创新和冒险。 4. 让人忽视问题本身的对错 它只短暂改变了表象,忽视了深层问题。 “动力3C”理论指的是:明确工作的合作性(Collaboration)、任务的内容(Content),以及人们能够在多大程度上对做什么和怎么做进行选择(Choice)。

●这本书的前三分之一讲得还是非常好的,我看到奖励的控制性以及对于内在动力的影响,我们要更从别人的需求和诉求出发,去启发另一个人的动力。后面的三分之二,我就无论如何看不进去了,太过于啰嗦,而且最后的解决方法也过于理想化,没有实验和现实的支撑,最后就弃了

●虽然稍显啰嗦,但的确从根源解释了教育和管理中产生的一些问题,同时也提供了部分可以参考的优化方案。管理者和父母都值得一读,说不定团队和子女都会因此而得到更好的成长环境。

●让人自己选择得到奖励和赞美的方式

《奖励的恶果》读后感(一):读书短评-奖励的恶果

流行行为主义在我们生活中广为应用,从工作中的绩效薪酬激励到校园中的打分、奖赏,胡萝卜加大棒的操作形式随处可见。所谓胡萝卜加大棒,是行为主义的基本套路,胡萝卜(奖励)诱使人们做我们想要做的事情,一旦失败,就用大棒(惩罚)加以约束和强化。

然而艾尔菲•科恩在本书中举出了大量例证,证明这种行为主义方式存在的各种问题。 胡萝卜的奖励方式从下面五个方面影响个人的短期和长期表现:(1)奖励与惩罚源于同一种心理模式,均旨在控制,而感觉被操纵或被控制的感受,会阻碍人们有效的工作和学习;(2)一方面奖励与惩罚盛行于不平等人际关系,并会加深这种不平衡,另一方面奖励也以特定的方式破坏学习、创造力和培养责任心明显相关的人际关系,包括同伴间的横向关系,也包括有身份差异的纵向关系;(3)奖励不会要求人们关注问题产生的背后的关键原因,无法从根本上寻求解决之道,而只是掩盖问题和忽视原因的花招和速效药;(4)受到奖励驱使时,我们就只做能得到奖励的事情,阻碍尝试新的可能性和更有意义的冒险,通常会诱导出做事情的模式化和重复的方法;(5)奖励会严重损害个人兴趣。 另外,艾尔菲•科恩在书中着重讨论了工作场所、学校教育和家庭教育中的奖励问题和替代方式。

胡萝卜加大棒的奖惩手段最大的问题是忽略了人之为人的特质。人性并非像行为主义假设的那样主要受外界刺激,如自决理论研究,人性最重要的心理需求包括自主、胜任和归属,同样,也有信仰、意志、梦想等人性光辉。胡萝卜加大棒的盛行,重要原因是它简单好用,无需花费管理者和教育者太多时间和精力。但为了培养出优秀的员工、学生和孩子,这样简单的奖惩手段绝非有效。

《奖励的恶果》读后感(二):笔记+一点思考

这本书内容很精彩,但是表达有点含糊。

目前感觉理解没到位,需要未来有实践经验以后再读,才能够完全理解

本质:

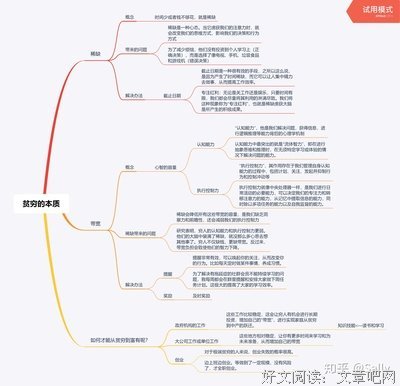

奖励本质是一种行为的操纵;奖励者利用行为主义的方式操纵被奖励者按照自己的期望进行行为

现在看到,管理的本质应该是做到“帮助”,帮助员工找到方向和目标;帮助员工找到一起共事的伙伴;帮助员工找到问题取得进步,扫清障碍;

现象:

单看外部奖励有时候有用,有时候没用;

准确的说是,简单重复性工作是有用的;但是复杂创造性工作是副作用的;

而且,短期是有用的,长期是没有用的

原因:

1 外部奖励转移了注意力,将注意力从自我兴趣转向了外部的奖励上;进而降低了通过创造、冒险解决问题的意愿

2 奖励和惩罚是同一种心理模式;惩罚导致怨恨,奖励导致满足;这样的情绪只会短时间影响决定行为的态度,但是无法长时间影响行为态度;而且,无法影响行为的责任感(如果确实是态度、责任感导致行为的话;)

3 奖励忽视了问题和问题发生的原因;只是从外部看到了积极的结果/消极的结果;典型的行为主义:

4 引起团队嫉妒和竞争,不利于团队间合作;而真正成一件事,是务必需要团队协作的

5 外部刺激,阈值不断提升

表扬是奖励的一种方式,批评是惩罚的一种方式;

改变方式:

1 废除绩效薪酬;在于员工过分看重金钱,而弱化中过程中行为的调整

2 废除绩效评估,更改评估方式。一种不断的发现问题、反馈问题、一起解决问题;

3 合作、自主选择、有意义的工作内容;

其他:

1 改变对待员工的方式,比提高员工的薪水更能提高生产力;

——阿兰 S 布雷德

2“请记住,这些家庭的问题并不在于表扬太少,而在于支持和鼓励太少”

3 为什么员工会感觉痛苦和筋疲力尽?是因为员工感觉被控制太严和没有自主权

4 竞争不会促使发挥最大实力,而会抑制发挥最大实力

《奖励的恶果》读后感(三):为不一样的声音点赞!

非常出乎意料的一本书,挑战传统的被普罗大众广泛接受的育儿与管理激励理念,发出不一样的声音!

孩子做得好给奖励,这是司空见惯的育儿方法。即使我们会探讨做家务要不要奖励还是视为家庭成员就承担的义务这样的细节,总体而言我们仍然认可这样的思路,只是创造了计分卡等等更加整体的激励方案。企业中更是这样,Incentive是管理里的重要主题。

然而在本书里,作者从对行为主义的批判开始,指出将斯金纳实验等原本在动物身上的实验映射于人的荒谬,列出种种奖励的恶果-降低兴趣、不利于人际关系等等,提出动力3C的新解决方案(Collaboration合作, Contents内容, Choice选择)。

同一天还浏览了另一本书《开放式组织》,中间有些思路是共同的,特别是合作与选择。这个理论不复杂,在一个组织里实践起来会需要很多落地的工作,甚至在推行前期可能出现倒退。如果与企业组织文化与业务策略相结合,这是管理者需要思考的问题。

总体说来,我认可作者3C的合理性,同时需要更多更深地研究与思考。但是,在这样一个被普世接受的概念里对大众挑战,对这样的独立思考精神我给予大大的点赞!

另,书里没有对作者的背景给予太多资料,百度也几乎没有,我Google了一下。作者就是一个独立学者,但显然以个人的研究与IP养活了自已并支持了研究,也是值得学习的另一个方面。

Alfie Kohn (born October 15, 1957) is an American author and lecturer in the areas of education, parenting, and human behavior. He is a proponent of progressive education and has offered critiques of many traditional aspects of parenting, managing, and American society more generally, drawing in each case from social science research.[1]

Kohn's challenges to widely accepted theories and practices have made him a controversial figure, particularly with behaviorists, conservatives, and those who defend the practices he calls into question, such as the use of competition, incentive programs, conventional discipline, standardized testing, grades, homework, and traditional schooling.

《奖励的恶果》读后感(四):不奖励才是最好的教育

曾经有一个女孩,生在一个普通的工人家庭,在一个普通的小学上学,考试都是普通的分数。上二年级的一天,班里突然来了个年轻的女老师,她教语文,她经常在课上让女孩大声朗读课文,表扬她读得声情并茂,说她的情感领悟能力超越于同班同学。因为这些夸奖,女孩突然觉得自己似乎与众不同,于是拼命努力学习,不光语文,各个科目的成绩都一直在班里名列前茅。高考也考入一所不错的大学。然而进入大学后,她发现自己不喜欢自己的专业;毕业工作后,她不喜欢自己的工作。她也不知道自己到底喜欢什么。一直到结婚生子,现在做了全职妈妈。每天照顾孩子的日常后面难以掩饰对自己一事无成的失落、对自己一生将碌碌无为的焦虑。她生于1986,今年已经34岁了。

她就是我。

我曾经一度感激当年那个年轻的语文老师的夸奖激励着我前进,但近两年我对过去的思考和这几天看这本《奖励的恶果》后,我越来越觉得当年老师没有恶意的夸奖其实害了我。这不是一种激励,而是一种控制。控制着我在尝到被夸奖的甜头后,不断地去想要得到更多的夸奖。为了这些夸奖,就需要按照老师和家长的要求取得成绩上的高分。在当年的我的眼里,除了分数,什么都没有。而这个世界是如此多元、如此精彩,为了追求高分,我错过了世界的精彩,错过了去发掘自己未来擅长做什么,错过了思考自己的人生目标。而这两点是如此重要,恰恰又是学校和大多数50后、60后父母不会教的。同时我发现除了这两点以外,我还缺少对这个世界的爱,除了爱孩子、爱家人外,我是那么的自私,我不爱其他人。

所以当我在凌晨听到华晨宇唱的《好想爱这个世界啊》,我痛哭流涕。虽然我不是抑郁症患者,但这首歌的歌名太符合我的心境。如果没有对这个世界的爱,怎么会想着奉献自己的力量去增添这个世界的精彩?如果没有对这个世界的爱,怎么会磨砺自己的能力找到自己的方向向世界绽放自己的光芒?而对成绩的追求让我忽略了这些,我所受的教育也没有教会我如何爱这个世界。我是个loser,也是个无能者,对世界的爱的无能。

华晨宇的歌我很喜欢,我也很喜欢他的表演。但以前我不是他的粉丝,我真正被他圈粉是看歌手2020,在袁娅维被淘汰后,华晨宇装似随意地走进袁娅维的化妆间,去安慰袁娅维。他说他自己已经开始质疑自己,但是他很害怕袁娅维会质疑她自己的能力。在他和袁娅维惺惺相惜的那一刻,我看到他是发光的,他是那么的暖心,他是拥有着对这个世界的爱。

华晨宇在2013年快乐男声的采访中说道:

其实我从小到大都没有离开过家,我却觉得家离我很远,两三岁的时候,我的父母就分开了,我的世界里面只有爸爸,我从小就很怕他,我跟他讲话都会去用敬语,我会去说爸爸您好,从小他都不会夸我,我每次都考班上第一名,每次都考满分,他都不会表扬我,经常跟我强调一句话就是,不要指望我来教你任何东西,就是因为这样的环境,我喜欢自己一个人独处,我经常一个人在家里坐一天,看着墙壁发呆…… 有一次我跟我爸爸一起喝了一些酒,然后我在他面前点了一根烟抽,有一点点酒劲,我就问他好多问题,我会问他为什么这样教育我,难道不会担心我吗,他说他就是想用一种方式,让我能够学会独立思考,能够让我有成长,所以我养成一个习惯就是,我不会太在意别人对我的夸奖,也不会太在意别人对我的批评,从那之后我就特别特别理解我爸爸了,所以我想说爸爸,我不知道怎么去表达,就是很想谢谢你。

他在《可凡倾听》也提到自己小时候父母离婚,父亲也经常不在家,只有一个佣人照顾他;上学的时候喜欢坐在教室最后一排的角落,成绩也不好。在《花儿与少年》中他跟其他姐姐们说他是自己长大的,他从来不想成绩,也没有未来做什么工作的压力。

不在意别人的夸奖和批评、不考虑成绩和工作的压力、自己成长的华晨宇才保持了美好的初心、处子的纯真。他能源源不断地写出自己心中极致的歌,在这个世故、虚伪的世界里释放出万丈光芒。

我们看到的这个世界理所当然就是对的吗?父母告诉你要学金融、计算机,也许你更喜欢音乐、喜欢做菜,他们难道没有在亲戚朋友面前被夸奖孩子有份高薪工作的虚荣?父母催你结婚生子,他们难道没有被亲戚朋友比较的焦虑?老师惩罚你上课不认真或者表扬你作文写的好,他们难道没有自己工作考核、职称考评的压力?老板责怪你工作没做好或者表扬你销售业绩好,难道不是时时关注你给公司带来的利润?

所有的人都在试图控制你。用惩罚或者夸奖的方式。于是美好的小孩开始学会了世故、势利、虚伪、惧怕和贪婪。惩罚让你惧怕惩罚、夸奖让你贪婪于更多的夸奖。成人像驯兽师一样,用他们私欲的皮鞭和胡萝卜让你们服从于他们制定的规则、满足他们的私心。却又用父亲节、母亲节、教师节来歌颂他们的伟大,让你们看不到他们的丑恶。然后当你成年时,你可以在世界的马戏团的舞台上呈现他们想要看的表演。只是表演完以后,躲在笼子角落里的你时常会觉得有些失落。远古的基因有时会让自己梦到在无垠的星空翱翔、在广阔的草原奔跑。

34岁的我如果能跟当年那个七岁的小女孩对话,我想对她轻轻地唱一首歌:

亲爱的宝贝

亲爱的宝贝

我知道你是如此完美

亲爱的宝贝

亲爱的宝贝

这世界不如想象明媚

难免遇见挫折

不要失去道德

要懂得选择

要远离凶恶

我在这

让我为你唱歌

……

现在我已经是一个五岁小女孩的母亲。她是那么纯真、美好。我不要打扰她,不要用惩罚和夸奖来控制她,要让她学会逃离来自于外界的绑架,安静地做最真实的自己。世界上有那么多能人,他们可以建筑魔幻的大楼、预测经济的发展、编出有用的程序、设计时尚的服装,我不要求你跟他们一样,因为你只有一个。你是如此独特,我不需要你在这个工业时代做一颗螺丝钉,在这个成人的驯兽场里表演,我只要你做你自己。哪怕你未来赚不到什么钱、不结婚,你只要做自己想做的,开心就好。

《奖励的恶果》读后感(五):如果没有奖励,我们该如何?

“有一个故事,说从前有位老人,每天得忍受一群孩子的侮辱。在听了一遍又一遍‘愚蠢、丑陋、头顶没毛’的嘲笑之后,老人想出了一个办法,他对那些孩子说,朝他大声说污言秽语的人将得到1美元,孩子们非常奇怪但也很兴奋,老人果然给了孩子们每人一美元。然后老人对孩子们说,明天你们再来说污言秽语将得到25美分,孩子们又来了。接下来老人宣布,从现在开始再说污染秽语就只能得到1美分,孩子们相互观望一下,然后不屑地说‘1美分,算了吧’。孩子们再也没有来侮骂老人。”

以上是《奖励的恶果》引用的一则古老笑话。关于这则笑话,我们不禁产生疑问,为什么奖赏却使孩子们最终放弃了原先喜欢的事情呢?这里面的关键所在:老人通过奖赏孩子们自愿做的事,逐渐消耗他们的内在动力。

《奖励的惩罚》一书以大量的研究和真实的案例展现一个有悖于我们认知的观点:胡萝卜加大棒有害无益!该书作者科恩宣传人们在受到金钱、评级或其他外在刺激的影响时,实际上表现得更差。我们越多地使用认为刺激物来激励人们,人们越是对所做之事丧失兴趣。

在这里,我粗略总结全书三个方面的内容(奖励的后果、奖励失败的原因和如何超越奖励)展示作者关于奖励的研究成果和观点。

1. 奖励的后果:所谓的奖励(或者胡萝卜加大棒)基本上可以归纳为做这个就能得到那个!那么奖励有效吗?使用奖励(惩罚)这种策略可以操控别人的行为,尤其是必须依赖于你的对象。但这种操控是短期的,要想变化持久,通常需要保持奖励源源不断。因为种种强化手段都没能改变人们的态度和情感上的承诺,而态度和承诺是我们行为的基础。

2. 奖励失败的原因:书中认为奖励之所以失败主要有五个原因。原因一奖励的恶果,虽然现在普遍鼓励多使用奖励取代惩罚,但这两种办法都是源于相同的心理模式,它们都把动机视作操纵行为的手段,同样造成接收奖励者产生受到控制的不安感觉。原因二奖励破坏人际关系,这种破坏性的影响即存在于横向的关系(同伴间的),也存在于纵向的关系(如上司与员工,教师和学生等),常见情况是奖励使得“抱怨不公正的待遇”和“争宠”相当普遍。原因三奖励忽视了问题的原因,奖励根本不要求人们关注问题产生背后的原因,只需要贿赂或威胁对方,使其顺从,例如我们从来不关心为什么学生不做作业(可能功课太难,老师上课技巧问题等),只会不断通过外在手段激励学生。原因四奖励阻止了冒险,在受到奖励驱使时,我们就只做能得到奖励的事,不太愿意冒险尝试各种可能性,因为我们目标只是为了得到诱人的奖励。原因五奖励降低兴趣,奖励(惩罚)是任务本身之外的诱惑,统称为外在驱动力,如本文开头的故事,通过加强孩子们的外在驱动力,反而会损害内在动力,然而内在动力才能促进人们争取最佳表现。

3. 如何超越奖励:首先,如果我们的目标只是让孩子、学生或者员工按照我们所说的做,那么胡萝卜加大棒还是引导短期服从的最好办法。但假如我们的目标是激发员工的内在热情来高质量地工作,或者鼓励学生成为终生学习的人,那么我们唯一能做的是,创造某些特定的条件,使人们对自己所做事情的兴趣最大化,同时消除那些对人们的兴趣起反作用的条件和因素。作为这样的管理必须具备三个基本要素,简称为“动力3C”,合作(Collaboration),任务内容(Content),选择(Choice)。首先是合作,管理者应该创造互相合作的工作氛围和条件,尤其对于那些比较复杂并具备一定综合性的任务。合作带来了才能和资源的交换,二是社会性支持带来了情感支撑。其次是任务内容,管理者应该提供一项好工作。好工作的标准是在最理想的情况下,它提供了一个机会可以让人们全身心地投入一项有意义的工作。最后是选择,管理者需要采取积极主动的措施来确定员工能够决定如何做自己的工作,因为人们如果能够自主决定采用何种方式来达成目标,就最有可能对所从事的事情充满热情。

上述算是《一分钟读懂奖励的恶果》,供亲们快速了解本书的主要观点。就这样结束了吗?当然不是。其实我们对于奖励、绩效深入研究与观念演变,亦逐渐推进企业组织模式,人才管理发展与变革。在互联网高速发展的大环境下,组织的结构从金字塔式、科层组织发展到平台模式。据报告,TOP15的互联网公司都是平台模式,而海尔、韩都衣舍、阿里巴巴、滴滴等众多的企业组织,也已经在企业内部积极尝试走向平台化。在这种发展模式下,未来组织最重要的功能将是赋能,而不再是管理或激励。(波士顿咨询《平台化组织:组织变革前沿的“前沿”》)。作为领导者又如何应对这一系列发展?

1.找方向,定目标。找方向是指领导者需要洞悉大局,适时而变,在面对日新月异的大环境,能够做到敏锐察觉环境的变化,找出适应环境变化的发展方向。定目标是指树立并传递共同发展目标,发展目标可以大到公司目标,小到具体项目目标,目标关键是要阐述工作独特意义,激发员工内在驱动力。

2.适当分权。领导者应根据不同项目,不同环境授予前线人员相应的决策权。由于他们直接面对客户,放权能够让他们为自身特定的业务做决策,快速响应客户的需求。鼓励自主性和独立性,正如华为“让听得见炮火的人来决策”。

3.以人为本。领导者时刻记住面对是具有个体差异性的员工,他们有各自的想法,发展规划,情感需求。传统胡萝卜加大棒是用外部刺激操纵员工行为,最终暗含的是把人比作非生命体。现在领导者需要花更多时间思考他们需要什么?我如何能够即实现他的想法,又达到共同目标?彼此的关系从我操纵你变成双方合作,实现共赢。