《疯子》读后感精选

《疯子》是一本由[美]约翰•舒勒著作,江西人民出版社出版的平装图书,本书定价:38.00,页数:384,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《疯子》读后感(一):好书终于再版啦

收到赠书赶紧看了,这版较以前有很大的改进,赞一个。

这本书一开始就散发着浓浓的悬疑味,很吸引我。主人公霍顿博士在精神病院里实习的三天,在正常与疯癫的博弈之间差点丢了自己,并险些送了性命。结局确实完满的,至少是,平静的,给我带来思考的一本书。

《疯子》读后感(二):满足了未学过心理学的人的幻想

忘了从什么时候开始,心理活动的描写已经成为了小说是否精彩的重要衡量指标,这本书首先吸引我的就是这种生动而细致的心理描写,不愧来自心理学教授之笔,读起来既诡谲又邪魅,非常吸引人。尤其是每章的小节选,寥寥几笔就吊足人的胃口,恨不得一口气读完。我们大多数人都把精神病等同于疯子,而书中的“疯子”却大大开了我 眼界,这不单单是我们刻板印象中的那种人,更是分类详细的精神科心理科疾病,作者把这些人的特点以不同寻常的故事表现出来,让人爱读的同时还了解了更多的心理疾病。在享受阅读乐趣的同时,还顺带学习了一些心理学的知识,也可谓是一举两得啦。很刺激,很经常的一部小说。

《疯子》读后感(三):不剧透,谈谈感受

不知道该评多少分的时候就打个5分,2分是基础,1分是专业,1分是大胆,1分是崇拜。

看完书最大的感觉是好像知道了什么了不得的秘密,但是秘密是什么,却也不清楚。作为一个外行,书的确满足了我的偷窥欲,书中的霍顿博士一次次人生思考,对心理学,对人性,复杂无用,但却完美呈现了个人心思复杂的现实,追求真相,遍体麟伤,终看开一些不可说的人生哲理。

结尾病人的结果、人生的道理呼之欲出却戛然而止,叹息自己竟然强迫书里一定写出我想看的结局,无非病人的结果,主人公的内心独白。终究结尾赢了,结局不可说,人生不可说,所有的一切,不是每个人亲身经历,都无法看透,更无法说透。

人心理复杂也富有魅力,自我思考冒险也极具成就。

《疯子》读后感(四):随便借的一本书终于看完了

我觉得霍顿博士有偏执的精神病倾向,他一边做着心理疾病的分析,一边和病人相处,他钟情于分析,拒绝权威。他是聪明而勇敢的,可事实上这样的性情——有点偏执的自恋狂,对病人来说是好事吗。霍顿博士讨厌的罗恩有些话说对了,霍顿他不喜欢听导师的劝告,事实上他经常陷入自我思维的僵局中,所能打破局面,可以的生,反之带来无穷尽的灾难。在他过于注重于分析病人的精神状态的同时,往往会造成经验不足的临床心理医生的对临床病理的忽视。对病人的移情过程中,渐渐的自己受到边缘性人格障碍的影响,他的情况越来越糟糕。他的两个病人一个被送进更加有治疗手段的医院,另一个悄无声息的消失。而放假回家的霍顿博士就这样空挡滑向了悬崖边。他或许是没意识到,也或许是病人带给他的压力使他承受不住,想要通过死亡来结束这一切。结尾处的处理,是让我坚持看完整本书的唯一动力。这个结局微妙的让人心动。

《疯子》读后感(五):从自身定义的世界来看,谁疯谁知道

这本小说还是很不错的,严格意义上来说是一本心理学小说,内容有浓浓的心理学味道,不仅仅是因为主人公是一个到精神病医院实习的心理医生,在实习的短短日子里,接触到好几个很有特点的精神病人,精神分裂症、抑郁、边缘性人格、偏执、妄想。作者不愧是网络心理学创始人,在国外名气老高,所以很懂读者心理,把心理学上让我们这些自称正常人最感兴趣、最好奇的异常人格障碍都一一呈现出来。这是挺吸引我的一个点。

第二个点是,对于每个病患写的时候,不是写完一个,写另外一个。而是陆续出场,交差存在。每个患者的行为、心理都通过一件件事情呈现出来。特别具有代入感。难怪主人公在治疗这些人的时候,渐渐出现幻想等特征。整个人都紊乱了。

第三个吸引我的是,你以为作者只是想通过这个小说说明,看精神病人多变态,把好好的一个人折磨疯了。NO!!!

其实作者希望通过主人公的心境变化,来让我们反思一个问题:每个人都有自己的心理状态和对外在世界的认知。进入到精神病人的内心世界,我们这些自称正常的人却显得那么不正常。毕竟他们很多的思想,我们没有站得住脚得反驳理由。人本是复杂的世界,每个人又都如此的渺小,世界真实的样子应该是怎样的?就是我们看到的这样子吗?还是这些精神病人解读的样子呢?

谁也不知道,所以,这个世界真实的样子,谁都不清楚。

《疯子》读后感(六):《疯子》:心理医生版本的“实习医生格蕾”

因为自己读研的时候有一整年多的时间待在心理科门诊和精神科门诊,也时常穿梭在精神科病房,所以拿到《疯子》的第一感觉就是深有体会。无论是查房,还是会诊,还是关于精神病学与心理学的分析与见解,都引起了我心理的强烈共鸣。

我们读研时的办公室就在精神科大楼的四楼,另外二楼是女病房,三楼是男病房,所以只要经过精神科大楼的人,经常会看到病人把着窗子大喊大叫,哭哭闹闹,也许这就是大家惯常以为的“疯子”。虽然男女病房都上了铁门,铁窗和铁锁,但是我还是深深赞同作者写到的一点:“病人里其实少有暴力分子,所以根本没必要装那些铁丝网来防止枪弹”。因为除了极少数躁狂发作的病人,我接触到的往往是极其内敛的抑郁症患者,甜美可爱的焦虑症患者,一本正经的强迫症患者,其实是行为古怪的精神分裂症患者,他们也往往因为具有迫害妄想而蜷缩在一个角落。我甚至都不太愿意用非正常来看到他们,我更愿意相信他们是来自另外一个世界的人。

与我温和的经历不同,作者经历似乎更加惊险刺激。强烈的被害妄想、幻觉、冲动行为、自杀等字眼往往会强化大多数人心目中的“疯子”形象,但作者并非刻意危言耸听或者拨人眼球,前后文的交接让人感觉这就是真正有过精神科背景的人的日常,中间时不时穿插一些自己的心理过程,对弗洛伊德的评价,对明尼苏达多项人格调查表、罗夏墨迹投射测等测量手段的描述,对阻抗的介绍等……俨然一部心理医生版本的“实习医生格雷”。

很佩服作者的一点是,虽然他的实习经历只有三天,但是却用惟妙惟肖的语言刻画了一个个引人入胜又不失逻辑的故事,真实的东西往往不那么吸引人,吸引人的东西往往又以虚构居多,虽然是一本心理小说,但是我觉得大部分都是基于真实的病例,作者关于学术、技术方面的所思所想也透露着专业和睿智,这是一本让同行产生强烈共鸣,并且满足了外行对心理医生一切幻想的一本书。

《疯子》读后感(七):内心强大才是王道

剪不断,理还乱。

看这书封面的第一感觉。

题目叫《疯子》,主广告语叫“我一心想要解救疯子,却被折磨成了疯子”。讲的是一个实习心理医生在精神病院的故事。

画面感极强:一个初出茅庐、即将穿上心理医生制服的心理学系学生,走进了一家精神病院,碰见了各式病人:有女病人在聊天中脱光了衣服,有没有记忆的无名氏、有只会淹死小鸟的偏执狂,有见面第二天就被撞死又疑似自杀的病人。。。边缘性人格障碍、偏执狂、抑郁症、被害妄想症,所有这些以前只在学校书本中、存在于理论中的名词一个个都有了活生生的例子。

这对这位菜鸟心理医生的心理冲击之大,是可想而知的。那么,问题来了,“疯子”到底指的是谁?

精神病人思维广,2B青年欢乐多。所谓的“精神病人”其实都是那些陷入了自己的思维、问题中不能自拔的人。他们一般都有着跟一般人不一样的脑回,所以“思维广”。他们有自己的思想、自己的生活方式,只是他们有时候碍到了正常人的事,有时候会伤害到自己罢了。

其实,所谓的道德评判都是正常人的。在我看来菜鸟医生最大的纠结之处就在于,他清楚的知道自己的使命是帮助这些精神病人,在不压垮他们的情况下帮助他们认清现状并给予他们生存下去的希望。然而,他会时时受到移情的影响,理解并接受这些精神病人的状态,并有“那真的是希望吗,还是仅仅是让我们自己自我感觉好点罢了?”的困惑。

所以,又回到了一开始的主题“我一心想解救疯子,却被折磨成了疯子”。让人想起了前几年的一本畅销书《天才在左疯子在右》,里面的故事都是作者真实采访所得。《疯子》跟那本书有异曲同工之妙,虽然写作深入程度和手法稍显功力不足。

一直以来都觉得心理医生其实是一个很伟大的存在。他们就像是一个接收桶,见了太多咨询者们的不可言于他人的的那些伤痛、阴影。而他们自己,只有两种出路。要么靠自身强大的接受能力消化掉这些阴影,要么让它们沉淀在自己心里,日积月累,也成了疯子。

同理,对于所有的个人也一样。负面情绪不怕。要是能自己消化也行。要是不能,趁早发泄。不然,疯子就是前车之鉴。

我想,于我来说,这是看《疯子》最大的意义。

《疯子》读后感(八):读疯子,读人生百态

现在已经是接近晚上11点,我明天还要上班。可是,我还是,忍不住想要说一说,那本我还未曾读完的疯子。

这个实习医生,以一种非常细致,引人深入的散文方式将他在精神病院三天的实习经历娓娓道来,而其中又自然而然的穿插一些他自己对心理学,心理治疗,精神治疗的看法。平实,细致,不刻意,似乎那就是他日常的生活。作者深谙读者的猎奇心理,将这种纪实演化成悬疑小说似得,让人爱不释手。

然而我并不想再过多赘述作者是多么娴熟,内容是多么有趣。大家看了,自然会有自己的看法。正所谓一千个读者就有一千个哈姆雷特。

我本身也是一位心理学的硕士,我记得本科快要结束的时候,我们也曾去精神病院见习了一天。刚开始,我们个个带着新奇,藏着兴奋,还有点怕怕的感觉,走进精神病院一直深孙的大门。医生让我们有序的参观病人,还让病人给我们”表演”,欧,原来焦虑症就是这个样子,躁狂的人的人原来是这样,精神分裂的病人想法好奇怪啊。。。。我们看了很多,直到结束,慢慢地,大家也才感叹其实他们并不可怕,也不可怜,也一点都算不上奇怪,他们活在自己的世界里,痛苦着,快乐着,和其他平常人一样。就像人们的价值观,世界观不尽相同一样,人们的人格,想法,行为方式,自然很大不同,不会因为个人的想法是否脱离现实,那他就不对或是怎样,存在即合理,人生百态啊。

后来,我再也没去过精神病院。后来,我看了天才再左,疯子在右,再后来,我看了这本疯子。如果大家只是想了解那些和我们不一样的奇怪的人,那么看变态心理就够了,什么症状什么病,写的是清清楚楚,可是生活中,又哪能分的那么清楚呢!这两本疯子,一层一层揭开了精神病患者的面纱,让他们在阳光下,受到越来越多的重视。

常常听到有人说,学心理学的就是心理有病才去学的,做心理咨询的人,后来也有可能会变成疯子,因为他们接收了那么多的负面消息。还有人说,心理学是读心术是算命是催眠,还有一大堆人在知乎上辩论,心理学算不算科学。作者在书中也隐隐谈了自己对心理治疗,心理学,精神科医生的看法。

我只希望有朝一日,心理学不再是市面上所谓的心灵鸡汤,成功学,算命读心术,不再仅仅是催眠,或者所谓的情感咨询,恋爱大师。总有人会像这个作者一样,为我们揭开精神患者的面纱,我期待有这样一天。

我也希望,你是一个聪明的读者。

不会被这众说纷纭的书评所叨扰,因为,疯子在你眼中,也是另外一个疯子。

《疯子》读后感(九):【书评人俱乐部】拿什么来追求活着的意义

人的生命里有万种思绪纠缠,剪不断理还乱,就像是《疯子》封面上那错综复杂、层层交错的大脑纤维,一把剪刀怎么就能够剪的开呢?疯子,也许是活着最符合生命意义的人,他们专注自己,专注思想,心无旁骛的为自己活着。作者以参与者的身份讲述了疯子们的生存意义空间。

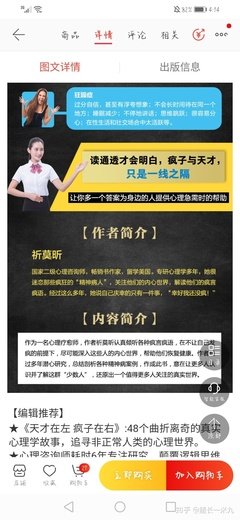

约翰·舒勒,是一位作家,一位学者,一位临床心理学家,还是莱德大学的心理学教授。国际上认可他为新兴心理学领域的专家,已就东方哲学、心理疗法以及网络空间相关的广泛论题出版多本图书,包括《当代心理分析与东方哲学》,还有他的处女作《网络空间心理学》。舒勒于网络上广为流传的作品还有《告诉你邻居的禅故事》,以及创新的指南书籍《教你临床心理学》。

面对着接踵而至的强迫症、精神分裂、妄想症、狂躁症、自杀倾向患者,作者凭借自己敏锐的洞察力,与病人及同事的交往经验,用诙谐幽默的文笔,超现实主义的想象以及东方哲学的暗示,生动刻画了一名实习心理医生的经历和心理活动,并结合真实精神病人的实际问题,提出了深层次的意义追寻。

在面对“无名氏”这个病人的时候,这位实习医生将以前所有病人的精神症状都投射在自己身上,又将这些精神的融合起来与无名氏对话。这位无名氏加剧了他对人生意义的探索。究竟如何才能获取精神的自由和独立。

这本书看起来很震撼,作者完全是借助对精神病人的研究进行精神层次和人生意义探索,这种探索具有很重大的意义。一些不正常的人,他们眼中的世界和所有事物的意义,在正常人眼中是否具有特殊的意义?

在这位实习医生探知病人的精神世界的时候,他在努力的不间断的接触病人的精神世界,并且以病人的视角来看待问题,对待每天的生活,这样的作用下,这位实习医生也完全向他的病人靠拢,接受了来自病人的精神思想和对待事物的视角。在这样每天积累的情况下,量变引起质变,这位实习医生的精神也开始逐渐走向异常。这种异常是异于正常人的思维方式。

也许在这个世界上,真正的哲学家就是那些疯子,而疯子们也的的确确在用不同于世俗的方式思考着、追寻着生命的意义。在现实生活中,那些真正思考人生的、追逐生命意义的人在正常人眼中都是疯子吧。疯子,专注于自己、,专注于自己内在的思想,专注的为自己活着。他们不在意世俗,他们甚至于蔑视世俗带给他们的束缚。

这位实习医生终于回去了,他结束了旧的生命,走向了新的开始。这种新的开始让人措手不及,但是这不就是疯子带给我们对生活意义追寻的思考么?

《疯子》读后感(十):欢迎降落到这黑白颠倒的世界

之前真的对心理学方面的蛮感兴趣,机缘巧合还有幸听了一下午的有关各类精神病症状的讲座。印象里最深的一句话是讲就近年来精神病的发展趋势来看,病人也趋向于让自己的身体不那么难受的方式了。还有一个问题是耳鸣属不属于幻听?记得一个例子是有位患者在广场上总觉得广场上的四根要追杀自己。是的,每个人都那么执拗得相信自己认为对的事情。他们活在那个黑白颠倒的世界里乐不思蜀,但又有谁能保证我们所看到的就是对的世界,我们就是正常人呢?

书里写的患者各异,但显然是离真实更近一些,离我们的臆想更远一些,病人里其实少有暴力分子,所以根本没必要装那些铁丝网来防止枪弹。是的,或许就是这样啊,安静地作为存在而存在着,做自己星球的国王,是来自另外一个世界的人。书里的各种症状不得不说,种类丰富,完全可以满足读者的猎奇心理了,而且其中弗洛伊德的相关理论、明尼苏达多项人格调查表等知识的讲述,增强了可读性,也为读者普及了一些有关心理学的知识。

每个人都有自己对世界的认知,世界观、价值观、人生观、爱情观、财富观等等诸如此类,或者说也正是这些决定了我们之所以成为了独一无二的自己呢。正常、反常不过是相对的,所谓正常不过是大多数掌握的话语权呢。特别是上升到了哲学境界,我们无从反驳。

书的封面上写:“我一心想要解救疯子,却被折磨成了疯子”。莫名地被戳中笑点有木有啊,讲了实习心理医生托马斯•霍顿在精神病院3天实习的故事。作者约翰•舒勒是美国莱德大学的心理学教授,专业背景很强大啊,不知道作者在从业之初是不是也有这样窘迫的时候呢。书中主人公在与七个病患会面中走向心灵崩溃的边缘。

作为一本译本,这本书已经给我带来足够的惊喜了,这和作者学贯中西的学识也有很大关系吧。结尾处的“我理解你真的想要去理解,但是你不理解根本就没有东西需要你去理解”和“我曾以为山是山,水是水,但是后来看山不是山,看水也不是水了。现在我回到了原点,山还是山,水还是水。只不过它们看起来不同了,看起来焕然一新。”真的还蛮点睛的。是的,你的世界没别的人能理解的啊。